業務委託の評価とは?成果を高める基準と見直しのポイント

目次

業務委託は、コスト最適化、リソース不足の補完、そして専門性の活用と多岐にわたる目的で導入されます。その真価を発揮し理想的な関係を築くためには、契約そのものや運用体制を見直すことが、極めて重要なポイントとなります。

この記事では、業務委託を単なる外注先としてではなく、共に事業の成果を追求する戦略的パートナーとして活用するための評価基準と、継続的な改善の視点について具体的に解説します。

委託先との関係性、これを機に見直してみませんか?

マンパワーグループでは、事務系業務委託の運用見直しや活用に関するご相談も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。

なぜ「委託の見直し」が必要なのか?

業務委託は、ついベンダーに任せきりになりがちです。もちろん、ベンダーはその道のプロであり、一定の品質は担保されるでしょう。

しかし、任せきりにしていると、本来見直すべきコストや品質の改善機会を見逃してしまう恐れがあります。そのため、定期的に委託内容や運用を見直すことをおすすめします。

委託は「契約したら終わり」ではない

業務委託は、契約時の取り決めだけで成果が保証されるものではなく、運用の仕方次第で成果が大きく変わります。

たとえば、進捗管理や成果物の確認を怠れば、納品時に「思っていたものと違う」という残念な事態になることもあります。しかし、定期的なミーティングやフィードバックの機会を設けることで、期待とのズレを早期に修正し、質の高い成果へと昇華させることが可能になります。

実際、ベンダーと頻度高くコミュニケーションを取っている企業ほど業務委託を効果的に活用しています。一見すると、「せっかく外部に委託したのに、頻繁なコミュニケーションは手間ではないか」と感じるかもしれません。しかし、ベンダーに任せきりにせず、社内との密な情報共有や目的の再確認を行うことこそが、現場との連携を深め、不要な手戻りや工数のロスを防ぐことに直結するのです。

とはいえ、必要以上に細かく口を出すのではなく、目的や成果を共有し続ける姿勢がポイントです。業務委託は、「契約して終わり」ではなく、「運用して育てる」ものという考えを念頭に、継続的に運用の質を高める活動をすることが、委託の価値を最大化する鍵です。

契約にもメンテナンスは必要

継続的に業務委託を活用している場合、契約時に定めた内容が、数カ月〜数年の運用を経て業務の実態と乖離しているケースは珍しくありません。特に、ベンダーとの関係が長期化するほど、最初の契約内容に甘んじてしまい、成果の見直しや改善の機会を逸している可能性が高いです。例えるならば、目的地や道路の形が変わっているのに古い地図を手元に進めているようなものです。

また、委託業務が複雑化・肥大化している場合、担当者による管理が形骸化し、気づかぬうちに費用対効果が低下していることも多々あります。こうした見えにくい歪みを正すためにも、定期的な見直しをすることが不可欠です。

成果が曖昧だと、改善も曖昧に

「業務委託の成果の質に不満を感じても、見直しの手段がなければ改善は難しい」――これは、業務委託の現場でよく見られる課題です。たとえば「納品された資料が期待と違う」と感じたとしても、その理由を明確に言語化できなかったり、あるいは指摘することで関係が悪化することを恐れたりして、改善の働きかけが曖昧になるケースは少なくありません。

委託業務の運用において「何をもって良しとするか」「どの時点で評価するか」といった明確な基準やプロセスがそもそも設計されていないことが、改善の働きかけが曖昧になる一因です。

さらに、ベンダーとの関係が長くなるほど、指摘しづらくなったり、慣れによって期待水準が曖昧になったりしがちです。改善の余地があると感じても、それを表に出し、見直す仕組みやタイミングがなければ、結局モヤモヤを抱えたまま日々の業務が進行してしまいます。

だからこそ、定期的なレビューや成果の質を言語化して共有する機会を設けることが重要です。契約はあくまでスタート地点であり、その後の運用と見直しの仕組みこそが、業務委託の戦略的活用の鍵になります。

定期的な見直しが委託の成果拡大につながる

委託のパフォーマンスを最大化するには、定期的な振り返りの仕組みが欠かせません。運用が日々順調に回っているように見えても、「本当に今の委託の形がベストなのか?」と立ち止まって考える機会がなければ、惰性で続けてしまい、成果の伸びしろを逃してしまうことになります。

たとえば、当初は補助的だった業務が、いつの間にかベンダーの主導で動くようになり、社内の意思や方向性が反映されにくくなることもあります。あるいは、委託範囲が徐々に膨らみ、コストは上がっているのに成果が見合っていない、という事態も起こり得ます。

そうした事態を防ぐには、「委託目的」「成果基準」「業務の範囲」「コストの妥当性」などを振り返ることが必要です。委託の効果を高めるというのは、単に外注先を変えるという話ではなく、契約や運用の在り方そのものをアップデートし続けることなのです。振り返りの習慣が、委託の価値を引き出す起点となります。

「形だけの委託運用」にありがちな問題

ここでは、「形だけの委託運用」に陥りがちな状況について、その本質的な問題点を深掘りして解説します。

- 目的が不明確なまま継続し、成果が出ているか判断できない

- 評価指標が曖昧で、ベンダーとのすれ違いが発生しやすい

- 契約更新が惰性で進行し、コストの最適化・品質向上が進まない

- フィードバックが不足しており、ベンダー側も改善提案をしづらい

目的が不明確なまま継続し、成果が出ているか判断できない

業務委託を導入する際には「なぜ外部に委託するのか」「どんな成果を期待するのか」という目的設定が極めて重要です。

多くの場合、導入当初は明確だったはずの目的が、継続運用し、事業環境の変化やそれに伴う細かな運用を変更していく中で、少しずつ忘れ去られてしまいます。その結果、ルーチン化した業務だけが惰性で続いているというケースも多く見られます。

たとえば、「繁忙期の業務負担を減らすために外注した」つもりが、業務量が落ち着いた後も目的を見直さず、そのまま継続されているといった状況です。こうなると、成果が出ているのか、そもそも必要なのかを評価できず、「やってもらっているからOK」という曖昧な認識のまま委託費だけが積み上がっていきます。

業務委託は本来、「なぜ外部に任せるのか」という目的と、「どんな成果を得たいのか」という結果が、はっきりと因果関係で結びついているべきものです。先ほどの例でいえば、どのくらいの業務負担を減らす目的だったのかが明確でなければ、「委託して良かったのか?」「コストに見合った成果なのか?」という本質的な問いが見えなくなり、成果との因果関係が不明瞭になります。

評価指標が曖昧で、ベンダーとのすれ違いが発生しやすい

業務委託の成果を評価するときに、「何ができていれば成功なのか」というものさしが、発注側とベンダー側の間で揃っていることが大切です。

たとえば、「もっと質の高い提案をしてほしい」と依頼したとしても、どのレベルを「質が高い」と判断するかを事前に共有しすり合わせていなければ、ベンダーは自分たちの基準で改善を図るしかありません。結果として、「一応改善はされたが、なにか期待と違う……」というもどかしいすれ違いが起こってしまいます。

こうした評価の曖昧さは、ベンダーのやる気を削いだり、改善の方向性を見失わせたりする原因にもなります。「この内容まで調べて提案してくれると助かる」「こういう切り口は自社では出せないから嬉しい」など、求めている水準や価値の具体例を伝えることが大切です。

また、売上や納期のような数字だけでなく、「分かりやすさ」「柔軟な対応」「提案に主体性があるか」など、感覚的なポイントも、できるだけ言葉にしてすり合わせておくと、双方が納得しやすくなります。評価の基準を共有・すり合わせることが、委託の成果を高める土台になるでしょう。

契約更新が惰性で進行し、コストの最適化・品質向上が進まない

業務委託の契約更新が「なんとなく」で続いてしまうと、本来見直すべきコストや品質の改善チャンスをみすみす逃してしまいます。たとえば、毎年の契約更新時に、金額や業務の中身を確認せずただ書類を交わして終わりにしていると、ベンダー側も「今のままで問題ない」と受け取り、現状維持にとどまってしまうのは当然です。

実際には、会社の方針が変わったり、業務量が増減したり、市場の相場が変動したりと、契約当初と状況が大きく変わっているケースは多くあります。にもかかわらず契約内容を数年前のまま放置していると、「割高なまま」「必要以上に委託している」「期待する成果に届いていない」といった無駄や不満が水面下で蓄積していきます。

契約更新のタイミングは、「この価格は妥当か?」「業務内容は今も合っているか?」「もっと良いやり方はないか?」と立ち止まって考える絶好の機会です。すべてをゼロから見直す必要はありませんが、少なくとも年に一度はベンダーと話し合い、改善の余地を探る習慣を持つことが、委託を戦略的パートナーへ昇華させるうえで重要です。

フィードバックが不足しており、ベンダー側も改善提案をしづらい

委託運用において、発注側からのフィードバックが少ないと、ベンダー側も改善の方向性が見えず、受け身の対応にとどまってしまいます。特に業務が安定しているときほど、「問題がないなら何も言わなくていいだろう」という空気が生まれやすく、コミュニケーションが形式的・表面的なものになりがちです。

しかし、細かなフィードバックの積み重ねが、ベンダーの品質向上や提案力の強化に繋がります。たとえば、「この資料は助かった」「ここはもう少し詳しく書いてほしい」といった具体的な声があれば、ベンダー側も自信を持って改善や提案ができるようになります。

一方で、これらの要望を伝えないまま不満をため込み、ある日突然「この委託先は切るしかないな」といった極端な判断に至ることもありますが、それは決して最善策とは限りません。

フィードバックを重ねていれば、本来は成果を高めたり、業務を自社仕様に最適化したりできた可能性もあります。ベンダーを変えるにはコストも手間もかかるため、信頼関係を築ける相手なら、まずは丁寧な対話によって関係性を進化させることが、長期的には大きなリターンを生むこともあります。いきなり結論を出す前に、まずは「少しでも気になる点を具体的に言葉にして伝える」といった小さなフィードバックから始めてみるのがおすすめです。

それでも状況が改善しない場合や、対話に応じる姿勢すら見られないようであれば、他社利用の検討もやむを得ないでしょう。フィードバックとは、関係を深めるための第一歩であると同時に、見直しの判断材料にもなるのです。

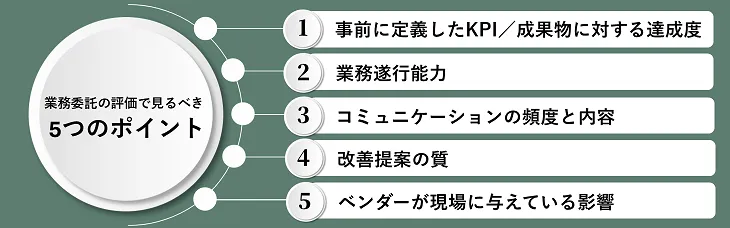

業務委託の評価で見るべき5つのポイント

業務委託は継続的な評価と改善を通じてこそ、初めてその成果を最大限に引き出すことができます。そのためには、単に価格や納品物だけで判断するのではなく、業務の進め方や関係性、社内への影響も含めた多面的な視点で評価することが求められます。以下に、委託業務を適切に評価するうえで見るべき5つのポイントを解説します。

事前に定義したKPI/成果物に対する達成度

まず基本となるのは、委託時に設定したKPIや成果物の目標が、どの程度達成されているかという点です。たとえば「各月の調査レポート提出を月末3営業日前に完了」「イベントの集客数が目標の80%を超える」「依頼から1営業日以内に結果連絡」などの定量的な指標は成果を客観的に評価するために有効です。

一方でこうした明確な基準がないまま進行してしまうと、「頑張っているようには見えるが、期待に届いていない」といった曖昧な評価になりがちです。KPIや成果物の基準は、委託開始前に発注側とベンダー側で共通認識として共有し、進捗を定期的に確認・見直すことが重要です。

業務遂行能力

業務遂行能力の評価では、単に業務をこなす力だけではなく、業務への理解度、正確性、対応の柔軟性、効率性、体制の安定性など複数の観点から、委託先の総合力を見極めることが重要です。

特に注目すべきなのは、業務の目的や背景をどれだけ深く理解しているかです。マニュアルどおりに作業するだけでなく、業務の本質を理解し、状況に応じた対応ができるかどうか評価のポイントになります。

また、業務量の変動や仕様変更などにどれだけ柔軟に対応できるかも重要です。繁忙期やトラブル発生時に、迅速かつ的確な対応ができるかどうかは、委託先の信頼性を左右します。

さらに、業務従事者のスキルや定着率、教育体制など、業務を安定して継続できる体制が整っているかも確認すべきです。人材の流動性が高い場合、業務品質の維持ができるようなバックアップ体制が構築されているかどうかも確認しておくとよいでしょう。

コミュニケーションの頻度と内容

委託業務が問題なく進んでいるかどうかは、ベンダーとのコミュニケーションの質に大きく左右されます。報連相が適切なタイミングで行われているか、課題や懸念点が早めに共有されているか、定例ミーティングの場で建設的なやり取りができているかといった点は、成果物そのもの以上にベンダーの健全性を表します。また、発注側からの依頼や変更に対して、どれだけ正確に意図を汲み取り、丁寧に確認・提案ができているかも重要です。

連絡が一方通行だったり、指摘が伝わりきっていない状態が続くと、いずれ小さなすれ違いが取り返しのつかない大きなトラブルに発展する可能性があります。定期的な対話と、ちょっとした気づきを拾えるようなやりとりの習慣が、信頼関係を高め、パフォーマンス向上の土台となるのです。

改善提案の質

委託業務において重要なのは、単に与えられた作業をこなすだけでなく、業務全体を理解したうえで改善の提案ができるかどうかです。

与えられた作業をこなすだけでなく、「もっと効率化できる方法はないか」「このデータはこう使うとよい」といった、前向きで主体的な提案があるベンダーの価値は高いと言えます。

特に長期的な契約では、業務を理解した上での改善提案の有無が、その後の大きな差を生みます。ベンダーの対応力と改善意識の高さは、ベンダーの質の高さを映す鏡と言えます。

ベンダーが現場に与えている影響

ベンダーを評価する際は、単に成果物を納品するだけでなく、社内のチームや現場にどんな影響を与えているかという視点で評価することも大切です。

たとえば、対応が丁寧なベンダーであれば、社内の担当者の業務ストレスが軽減され、現場のモチベーション維持につながるなど、目に見えにくいながらも大きなプラス効果があります。一方で、ベンダーとのやり取りが負担になっていたり、指示を何度も出し直す必要がある場合は、実質的に社内の手間が増えている状態であり、コストに見合わない投資となりかねません。

このように、ベンダーが現場の視点を理解し、補完的な役割を果たしている場合、委託業務は単なる外注ではなく、組織力を高める要素にもなります。こうした「現場への良い影響」も、パフォーマンスの一部として意識的に評価するべきでしょう。

形式的な契約では期待通りの成果は生まれにくい

業務委託の課題は、単に運用や評価の問題だけでなく、「契約そのもの」に根本原因がある場合も少なくありません。現場で起きている問題や不満が、契約の内容とずれていると、いくらフィードバックしても改善が進まないことがあります。定期的な契約の見直しを行うことで、委託業務の質や効率を大きく高めることができます。

現場の業務と契約範囲のズレがないか確認

委託開始時と比べて業務内容が大きく変化しているのに、契約は当初のままというケースは頻繁にみられます。たとえば、最初はデータ入力のみだった業務が、いまは簡単な分析まで求めている場合、契約内容がズレたままでは対応の質も曖昧になります。

具体的に言えば、発注側は、分析からわかる示唆まで踏まえて求めているが、ベンダーは「サービス」程度にしか分析をしない、といったズレが起こり得ます。

契約と実態を定期的に照らし合わせ、期待と成果を明確にすり合わせることが重要です。

「成果単位」の視点を運用に

依頼する業務を「作業単位」で委託していると、指示通りの作業はされても、本質的な成果に結びつかないことがあります。

たとえば「週1回の報告書作成」という契約では、納品そのものは成立しても、報告書の質や、そこから導かれる提案力までは正当に評価されにくい構造です。こうした場合、「どういう報告書であれば社内で活用されやすいか」「どのような示唆があれば業務改善に結びつくか」といった視点での期待水準を、発注側とベンダー側で共有することが重要になります。

必ずしも契約文言に細かく盛り込む必要はありませんが、単なる「作業の消化」ではなく、「価値を生むアウトプット」を目指すための認識合わせが、委託先の主体性や提案力を引き出す土壌になります。

内製と委託のバランスを定期的に見直す

委託業務の成果を高めるうえで重要なのが、「何を任せ、何を自社で担うか」という範囲設計です。ベンダーへの委託は、委託範囲が広すぎると品質管理が難しくなり、思わぬギャップやコスト増を招くこともあります。一方で、範囲が狭すぎると社内の手間が増えてしまい、「外注しているのに手間が減らない」といった不満に繋がりやすくなります。

こうしたミスマッチを防ぐには、業務全体の流れを踏まえて、「どこまで委託するのが適切か」の定期的な見直しが効果的です。委託範囲が広がりすぎてしまった場合には、一部を内製化して自社でコントロールしやすい形にするのが有効です。

委託範囲が狭すぎて、社内の手間が増えている場合には、成果物の作成だけでなく思い切ってその業務の前後工程まで含めて委託すると、全体最適に近づけることができます。

もちろん、契約の変更には慎重さが求められますが、「この範囲設定が本当に最適か?」という視点を持ち続けることで、効率と成果の両方を高めることができます。

改善サイクルを回すための仕組みづくり

業務委託の質を高め継続的に成果を上げていくためには、運用を「任せっぱなし」にせず、定期的に状況を振り返り、必要に応じて調整・改善する「仕組み」を持つことが重要です。特定の人やタイミングに依存するのではなく、「いつ」「誰が」「何を基準に」見直すかを明確にし、仕組みとして委託運用に組み込んでおくことで、ベンダーとの関係性もより健全で、成果を出しやすいものになります。

定期的なレビュー会議を設ける(月次・四半期など)

これまで述べているように、委託業務の成果を正しく評価し、継続的に改善していくためには、定期的なレビューの場を設けることが効果的です。月次・四半期ごとなど、業務の性質に応じて無理のない頻度で設定しましょう。

レビューの場では、KPIの達成状況や成果物の質だけでなく、課題点や社内からのフィードバック、改善の提案なども含めて話し合います。ベンダーと直接意見交換することで、現場の温度感を共有でき、ちょっとしたすれ違いを大きな問題に発展する前に解消することにもつながります。また、こうした会議を通じて、ベンダーに「評価されている」「期待されている」という意識を持ってもらうことも、パフォーマンス向上に効果的です。

評価フォーマットの作成

委託業務の評価が担当者ごとの主観や印象に頼ってしまうと、ベンダーにとっては「何をどう改善すればいいのか」がわからず、対応が後手に回ります。そこで、あらかじめ評価の観点を整理したフォーマットを用意し、客観的な評価軸に基づいて判断する仕組みとしておくことが大切です。

フォーマットにはKPIの達成状況だけでなく、定性的な要素も加えると、より実態に即した評価ができます。

特に、このフォーマットはベンダーにも共有し、双方が共通のモノサシを持った上で運用できるようにすることがポイントです。納品物だけを見るのではなく、取り組み姿勢や改善努力も評価に含めることで、関係性をより前向きなものに育てていけます。

現場と管理部門の連携を強化する

委託業務の契約や更新、コスト管理は管理部門が担うことが多いですが、実際のやりとりや業務進行は現場で行われていることがほとんどです。そのため、評価や見直しを行う際には、現場と管理部門の連携が欠かせません。

現場の声が反映されないまま契約を更新してしまうと、「実際には困っているのに何も変わらない」といった不満や非効率が放置されてしまいます。定期的に現場からのフィードバックを集めたり、評価や見直しの場に現場担当者も参加する仕組みを作ることで、委託運用の実態に即した判断が可能になります。

現場のリアルな課題感を把握し、契約内容の見直しやベンダーへのフィードバックに活かしていくことが、ベンダーを「戦略的パートナー」へ昇華させるポイントです。

契約書に「見直し条項」やKPIを明記しておくことも効果的

運用段階での改善をスムーズに行うためには、契約書の段階から見直しの仕組みを組み込んでおくことも有効です。たとえば、「半年ごとに契約内容を見直す」旨の条項や、成果を判断するためのKPIを明記しておけば、自然に振り返りの機会が生まれます。

他にも、「成果が基準に満たない場合は契約内容の調整や契約終了を検討する」などの条件をあらかじめ定めておけば、改善が進まない場合の判断基準にもなります。

これにより、感情や印象に左右されず、客観的に評価・見直しを行えるようになり、ベンダー側も一定の緊張感を持って取り組むようになります。

どうしても改善が難しい場合はベンダーの見直しや変更も視野に

いくらレビューやフィードバックを重ねても、成果が改善されない、対応姿勢が変わらないといった場合は、ベンダーの見直しや変更も選択肢に入れる必要があります。長年付き合っているベンダーであっても、現場の負担が大きくなりすぎていたり、質やスピードに明らかな問題がある場合には、「変える」ことが前向きな改善につながるケースもあります。

委託はあくまで成果を出すための手段であり、人間関係や慣習に引きずられて判断が遅れると、本来の目的を見失ってしまいます。急な切り替えはリスクを伴いますが、事前に代替候補を調べておく、相見積もりを取るなど、選択肢を持っておくことで、健全な委託運用を維持できます。

まとめ

本記事では、業務委託を単なる外注ではなく、事業のパートナーとして戦略的に活用するための、「評価」と「見直し」のポイントについて掘り下げて解説しました。

契約後はプロフェッショナルである委託先につい任せがちになってしまいますが、契約後の運用や関係性に対する継続的な見直しが欠かせません。ベンダーの力を引き出すのは、最初の契約条件だけでなく、その後のフィードバックやすり合わせによる「伴走」のあり方です。

業務委託は、単にリソース不足を補うだけでなく、外部の専門性を活かして自社の成長を後押しする仕組みでもあります。長年継続してきたベンダーに評価やフィードバックを行うのは気後れするかもしれませんが、今の関係性に少しでも疑問や改善の余地を感じているなら、小さなフィードバックからでも始めてみることが、次の成果につながる第一歩になるはずです。

目次

目次