新型コロナウイルス流行以降の雇用動向と今後の予測

目次

新型コロナウイルス感染症の流行によって日本経済は大きな打撃を受けましたが、雇用への影響についてはどうでしょうか。

本記事では、新型コロナウイルス流行以降の雇用動向がどのような傾向を示したのか、また今後どのような予測がされているのかを解説します。

入職率と離職率から読み解く新型コロナウイルス以降の採用動向

日本国内では、2020年1月15日に最初の新型コロナウイルス感染者が確認されてから現在(2021年11月)に至るまで、第1波から第5波と新規感染者数の急増と減少を繰り返してきました。

新型コロナウイルスの流行による採用動向の傾向を、入職率と離職率から読み解きます。

日本で新型コロナウイルス感染拡大が始まった年、企業は採用を止めたのか

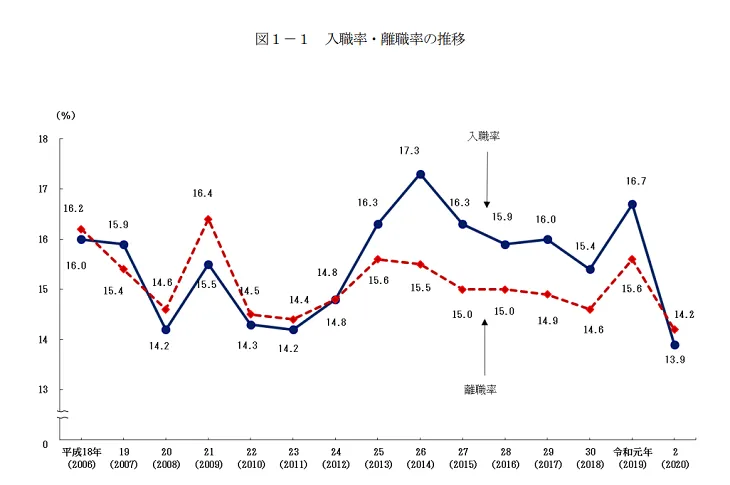

厚生労働省発表の「雇用動向調査」によると、東日本大震災後の2012年以降離職率を上回っていた入職率が、2019年度を境に急激な減少へと転じ、2020年度は離職率が逆転し、入職率を上回るという結果となりました。

このことより企業の採用が2020年に急激にストップがかかり、辞めていく人以上に採用される人が少なかったことがわかります。

引用:令和2年雇用動向調査 図1-1 入職率・離職率の推移│厚生労働省 ![]()

2020年度は実は離職率も落ちていた

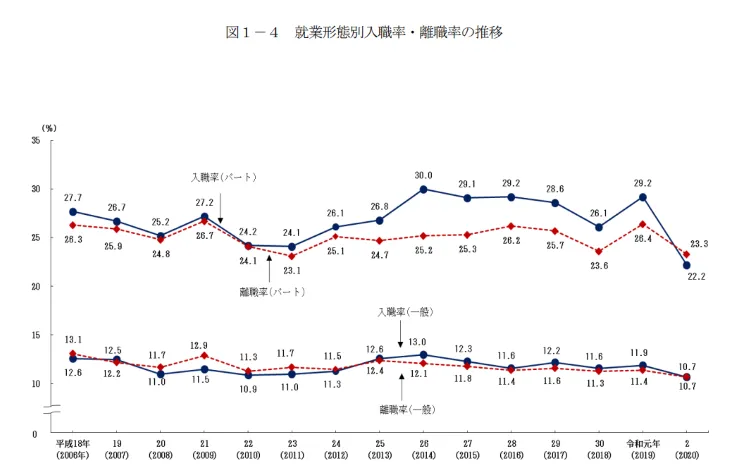

上記の入職率を就業形態別で見ると、一般労働者(一般的な所定労働時間が適用される労働者)は2020年度前年比が入職率1.2ポイントダウンに対して、パートタイム労働者は入職率が7.0ポイントダウンと、パートタイム労働者の入職率の減少が大きいことがわかります。

一方で離職率においても、一般労働者は2020年度前年比が0.7ポイントダウンに対して、パートタイム労働者は3.1ポイントダウン。変動が大きかったのは、パートタイマーの入職率・離職率だったことがわかります。

入職率の減少とともに離職率の減少も起きていることから、パートタイマーにおいては採用が大幅な減少となり、先行きの不安から離職を留まる方が出てきたことが予想されます。

また、一般労働者においては2020年度の入職率・離職率が10.7%と同数値となっていて、採用もわずかながら減ったものの、辞めていく人も減少したため、企業側も一般労働者側も様子見の1年だったと想定されます。

引用:令和2年雇用動向調査 図1-4就業形態別入職率・離職率の推移│厚生労働省 ![]()

リーマンショック後と比較して会社都合の離職率は増えていない

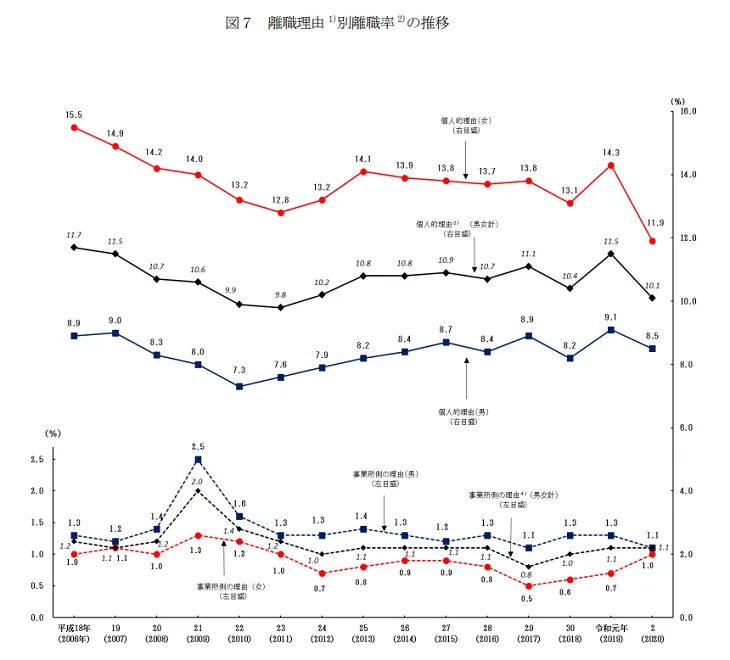

景気の悪化から離職率の増加が見られるのではないかという予想に反して、離職率自体は全体で前年比1.4ポイントダウンと「離職率は下がっている」ことがわかりました。ここで、「離職」についてさらに見ていきます。

2020年度の離職理由について見ると、「事業所側の理由」(経営上の都合・出向・出向元への復帰の合計)によるものは1.1%で、前年と横ばいでした。

「個人的理由」(結婚・出産・育児・介護・看護および「その他の個人的理由」の合計)によるものは、10.1%で前年比1.4ポイントダウンとなり、女性において特に顕著な減少が見られました。

会社都合での離職は前年比で増減はなかったことから、全体で見ると会社都合で辞めた人の数は増えておらず、個人都合で辞める人が減少したと言えます。リーマンショック後の2009年は会社都合での離職が顕著に増加しましたが、2020年の1年間の離職率(全産業の計)においてはその傾向は見られませんでした。

※「離職理由」は離職者がいた事業所が回答した理由である。

※離職理由別離職率離=職理由別離職者数/1月1日現在の常用労働者数×100(%)

引用:令和2年雇用動向調査 図7 離職理由別離職率の推移|厚生労働省 ![]()

新型コロナウイルスは国内企業の採用にどのような影響を与えたか

2019年12月に中国で発見された新型コロナウイルスの感染。その後2020年1月に日本国内で初の感染、急速な広がりを見せ2020年4月には全都道府県に最初の緊急事態宣言が発令されました。では新型コロナウイルスの感染拡大に伴って日本の雇用状況はどのように変化してきたのでしょうか。

2020年度下半期から採用への影響が出始めた

「マンパワーグループ雇用予測調査」において、「2019年度第1四半期(1月~3月)の貴社または貴機関の雇用計画は、今期と比べてどのように変化しますか?」と質問したところ、「増員する」と回答した企業は27%、「減員する」と回答した企業は4%と、増員を想定した企業が約3割を占めていました。

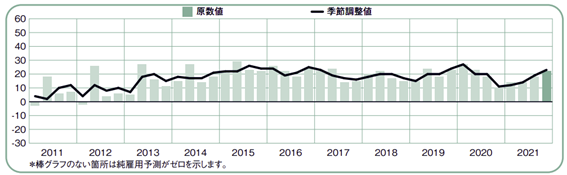

新型コロナウイルス感染の広がりがまだ浅かった2020年上半期までは「増員する」と回答した企業が30%前後を推移し、大きな変化は見られなかったものの、4月の全国的な緊急事態宣言を受け、経済の先行き不安から雇用にブレーキがかかり始めました。

2020年7月から「増員する」が減少傾向となり、2020年第3四半期(7月~9月)は前期比15ポイントダウンの18%に減少、2020年第4四半期(10月~12月)には、「増員する」はさらに3ポイントダウンの15%となりました。

サービス業、卸・小売業の採用意欲は他業種と比べ大きな減少となるか

次に業種ごとに見ていきましょう。

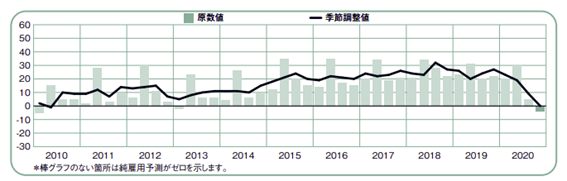

2020年第4四半期において、企業の採用意欲を示す純雇用予測※1(季節調整値※2)が前年同期比で顕著な減少となったのは製造業でした。27ポイントダウンの0%となり、2020年第4四半期には「増員する」と「減員する」の割合が同じとなりました。過去10年で最も低い予測値となり、製造業では採用意欲に歯止めがかかったのがわかります。

業種別比較「製造」

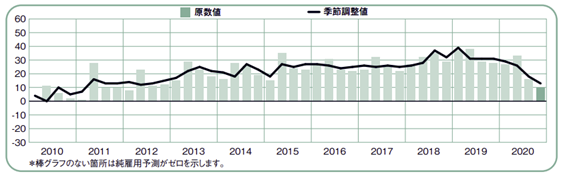

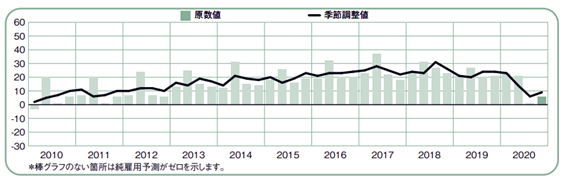

大幅な減少が予測されたサービス業と卸・小売業についても見てみると、サービス業は前年同期比18ポイントダウンの13%、卸・小売業は前年同期比15ポイントダウンの9%となりましたが、鉱工業・建設業の23ポイントダウン、運輸・公益業の20ポイントダウンに比べると、減少幅が低かったことがわかります。

また、サービス業も卸・小売業も採用意欲は前年比で落ちてはいるものの、引き続き採用意欲が高い企業も一定数あったことが伺えます。

業種別比較「サービス」

業種別比較「卸・小売」

※1 純雇用予測:来四半期に「増員する」と回答した企業の割合(%)から、「減員する」と回答した企業の割合(%)を引いた値

※2 季節調整値:新卒採用など、雇用活動の季節的な変化による影響を排するように調整を加えた純雇用予測

国内の感染者数が落ち着いた2021年10月以降、企業の採用はどうなるのか

2021年夏には国内の1日の新規感染者数が2万人台に上る日もありましたが、10月下旬からは400人以上になることはなくなり、2021年11月15日現在は数十人~200人程度まで減少してきました。

もちろん今後、第6波、第7波が来る可能性もありますが、新型コロナウイルスの感染が落ち着くと雇用動向にどのような傾向が見られるのか予測していきます。

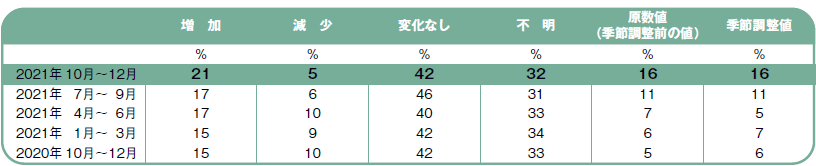

2021年上期からの採用意欲が回復、10月以降一気に加速化

新型コロナウイルスの国内感染者数が落ち着いてきた第4四半期(2021年10月~12月)の雇用状況がどう変化していく予想なのかを見ていきましょう。

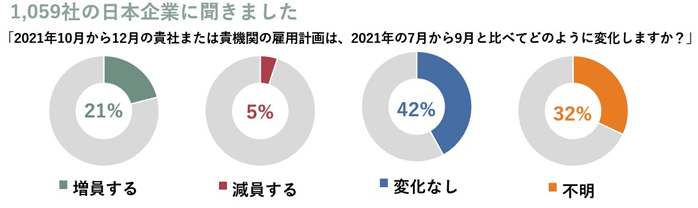

「マンパワーグループ雇用予測調査」(2021年第4四半期)の結果から、採用計画において「増員する」と回答した企業は21%に対して、「減員する」と答えた企業は5%に留まり、前年同期対比で10ポイントアップとなりました。

2021年度の四半期ごとの動向で見ても、2020年度下半期に減少トレンドに転じたものの、2021年上期には上昇トレンドに変わり、第4四半期(10月~12月)においては、前四半期比5ポイントアップと上昇が加速しました。経済の回復を見越して2021年度下半期から採用計画も増員に転じている傾向が見られます。

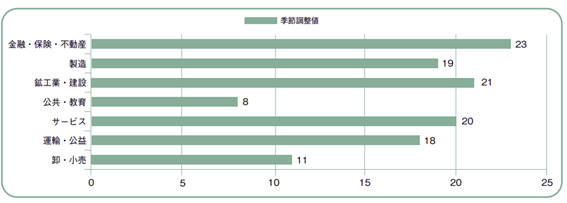

業種別においても全業種で採用意欲が増加、製造業は急回復の兆し

2021年第4四半期に+16%となった純雇用予測(季節調整値)は、業種別に見ても7業種すべてでプラスとなっていて、全業種で採用意欲が上がっていることがわかります。

業種別に見ると、最も好調な伸びを示した業種は金融・保険・不動産業で純雇用予測は+23%、前年同期比で12ポイントアップとなりました。

業種別比較「金融・保険・不動産」

また「鉱工業・建設」業では+21%で前年同期比9ポイントアップ、サービス業は+19%で前年同期比8ポイントアップ、運輸・公益業+18%で前年同期比9ポイントアップと、これらの業種は積極的な採用意欲につながる兆しが見えます。

2020年大幅なダウンとなった製造業は2021年度に大きな回復を見せ、前年同期比20ポイントアップとなり、製造業の急激な採用回復がうかがえます。

まとめ

新型コロナウイルス流行以降、雇用の不安があらゆる場で取り上げられてきましたが、雇用調整助成金の拡充や持続化給付金の支給など支援体制が功を奏したこともあり、調査データ上では会社都合での離職は増加していません。むしろ離職率自体は減少していました。2021年10月からは企業の採用意欲も本格的に回復の兆しが見えているため、2022年度に向けた一層の雇用拡大を期待したいところです。

RPO(採用代行)サービスのご案内をダウンロード

目次

目次