派遣社員が定着しない職場の特徴は?企業が行うべき対策

目次

企業の人材確保において、人材派遣サービスの活用は重要な選択肢のひとつです。しかし、派遣社員が定着せず、短期間で辞めてしまう職場では、業務の効率化が進まないだけでなく、教育コストの増加や職場環境への影響など、さまざまな問題が発生します。

本記事では、派遣社員が定着しない職場の特徴とその影響、また、定着率を向上させるための具体的な対策について解説します。

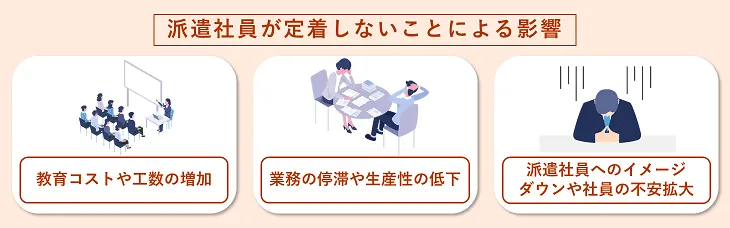

派遣社員が定着しないことによる影響

派遣社員が短期間で辞めてしまうと、どのような影響があるのでしょうか。

教育コストや工数の増加

派遣社員が定着しないと、新たな派遣社員の確保や教育にかかるコストと工数が増加します。後任を探すためには、派遣会社との調整や職場見学の対応、契約の締結を再度行わなければなりません。

また、後任にどんなに経験がある人が来るとしても、教育や研修は必要です。現場担当者は自身の業務と並行して対応しなければならず、短期間での離職が続けば「この前も教えたばかり」という徒労感や精神的な負担が大きくなります。

業務の停滞や生産性の低下

後任がすぐに決まるとは限らず、場合によっては決定までに時間がかかることもあります。

その間は、既存社員が業務を引き継ぎながら対応せざるを得ず、負担が増大します。また、後任が決まってからも業務に慣れるまでは一定の時間が必要なため、業務の停滞や既存社員のさらなる負担増につながる恐れもあります。

特に、専門的な知識やスキルを必要とする業務ではその影響が大きくなりやすく、品質管理や納期調整など、クライアントをはじめとする外部への対応にも影響が及ぶケースもあります。その結果、職場全体の生産性が低下し、業務の安定性に悪影響を与えます。

派遣社員へのイメージダウンや社員の不安拡大

派遣社員が、短期間で辞めてしまうことが繰り返されると、社員の間に「派遣社員はすぐに辞めてしまう」といった不信感や先入観が生まれやすくなります。

このようなイメージが広がると、新たに派遣社員を迎えた際にも、「またすぐに辞めるのでは?」と不安を抱くようになり、協力的な姿勢が欠如する恐れもあります。

そのような環境では、派遣社員が職場に馴染みにくくなり、定着率がさらに低下する悪循環を招く可能性があります。

派遣社員が定着しない職場の特徴

派遣社員が定着しない職場には、いくつかの共通する特徴があります。

派遣社員の受け入れ体制が整っていない

受け入れの準備や業務のレクチャーが不十分、質問しづらい雰囲気がある職場では、派遣社員が業務の進め方がわからず、放置されていると不安を感じやすくなります。

<例>

- 初日に何をするのか決まっていない

- 初日に社員が会議などで席を外す時間が長く、放置される

- 自己紹介の機会もなく、誰に質問をすればよいか分からない

- PCや業務用IDなどの環境が準備されておらず、業務を開始できない

特に、就業開始直後は、業務や職場に馴染むためのサポート体制の有無が派遣社員に大きな影響を与えます。受け入れ前に引き継ぎやレクチャーの体制を整えておくことが大切です。

派遣社員に対する配慮の欠如

正社員と派遣社員の扱いに大きな差があると、派遣社員は疎外感を抱きやすくなります。

<例>

- 派遣社員を「派遣さん」と呼ぶ

- 朝礼やチーム会議で情報が共有されない

- 派遣社員だけが電話番を担当する

- 福利厚生の利用が制限される

- チームメンバーが受けている研修を受けられない

- 賞与など、正社員との待遇差と受け取られやすい内容を話題にする

なお、福利厚生施設や教育訓練の提供については、「同一労働同一賃金」に基づき、派遣先が対応すべき事項として定められています。派遣社員には、派遣先の福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室)の利用機会を提供し、また、派遣会社の要請があれば、自社従業員向けの業務研修を同様に実施する必要があります。

同一労働同一賃金についての詳細は、「同一労働同一賃金とは?派遣社員にはどう適用される?」で詳しく説明しています。

業務内容やスキルのミスマッチが発生している

事前に伝えられていた業務内容と実際の業務が異なっていたり、想定以上のスキルや負担が求められる場合には、派遣社員は「聞いていた話と違う」と感じ、早期離職の要因となることがあります。

一方で、業務の難易度に対して派遣社員のスキルが高すぎる、いわゆるオーバースキルの状態も注意が必要です。「スキルを活かす機会がない」「成長を実感できない」といった状況で、やりがいを感じられず、モチベーションの低下を招くことがあります。

このようなミスマッチは双方にとって負担になるため、求人依頼の段階で業務範囲を明確にすることが大切です。

職場の雰囲気や労働環境が悪い

雰囲気の悪い職場に見られる代表例のひとつが、ハラスメントです。自分自身が直接被害を受ける場合だけでなく、周囲でハラスメントが起こっている状況でも、「自分にも同じことが起こるのではないか」と不安から、安心して働けなくなるなどの間接的な影響を受けることがあります。

また、特定の上司や同僚が原因となっているケースもあり、業務上での質問や相談をしづらくなり、これらは仕事の精度や定着率にも影響を及ぼします。

近年では、ハラスメント以外にも労働環境への配慮も重要です。たとえば、受動喫煙への対策が適切に講じられているかどうかも、派遣社員にとっては大切な要素のひとつです(派遣法では、派遣先に受動喫煙防止措置の内容を明示することが義務付けられています)。

派遣社員の業務に対してフィードバックが少ない

業務に対するフィードバックが少ない環境では、派遣社員は自分の仕事ぶりが評価されているのかが分からず、不安を感じやすくなります。

<例>

- 成果に対する反応がない

- ミスや改善点についての指摘がない

- 業務の進め方や期待値のすり合わせがない

このような状況が続くと、派遣社員は「ちゃんとできているのか」「役に立てているのか」が分からず、やりがいや達成感を感じにくくなります。また、社員との距離を感じやすくなり、職場に馴染みにくくなる恐れもあります。

派遣社員定着率向上のための対策

派遣社員の定着率向上には、働きやすい環境の整備と適切なサポートが重要です。派遣社員が安心して業務に取り組めるように行う支援は、企業にとっても生産性の向上や教育コストの削減などのメリットが生まれます。

人材要件を派遣会社と明確に共有する

ミスマッチによる早期離職の原因のひとつは情報不足です。派遣社員に求める業務内容やスキルを事前に派遣会社にしっかり伝えておくことが重要です。

<派遣会社と確認しておきたい主な内容>

- 派遣社員が担当する業務内容や勤務条件

- 求めるスキルや経験の優先順位(例:即戦力を求めており、経験が最優先。お客様対応が多いため、対人スキルの高さを重視 など)

- 希望する要件の妥当性(例:集計業務にExcelのVLOOKUP関数の使用経験が必要 など)

- 社風や部署の雰囲気(人数・年齢層・他の派遣社員の在籍状況・チームの雰囲気 など)

派遣会社は、人選の際に候補者のスキルや経験だけでなく、どのような職場環境を希望しているかについても確認しており、そのうえで企業ごとの組織体制や募集背景を考慮したマッチングを行っています。

これらの詳細な情報を派遣会社に情報提供しておくと、派遣会社は企業ニーズにより合致した精度の高い人選ができるようになるため、結果的にミスマッチの抑制にもつながります。

【参考資料】 職場見学の進め方と注意点

ミスマッチを防ぐためには就業開始前の情報共有が重要です。職場見学で派遣社員に伝えておきたいことや注意点などを詳しく説明した資料をご用意しています。

派遣会社へのフィードバックを行う

就業開始後も派遣会社との情報連携が重要です。派遣社員の様子や、現場の状況についてフィードバックを行い、定期的に情報共有の場を設けるとよいでしょう。

派遣社員が職場では言いにくい悩みや不安を抱えている場合、多くは派遣会社の営業担当に相談します。しかし、派遣会社の営業担当者は、派遣社員の勤務先に常駐しておらず、業務中の派遣社員の様子を直接確認するのは困難なのが実情です。

派遣先が把握している業務遂行状況や職場環境などの情報と、派遣会社が把握している情報を互いに共有することで、早期の問題解決につなげられます。

マニュアルや研修制度の整備をする

派遣社員がスムーズに業務に取り組めるよう、マニュアルや研修制度の整備もあらかじめ行っておくのが重要です。業務の流れだけでなく、社内システムの使い方や社内ルールについての共有も行うとさらによいでしょう。

充実したマニュアルや研修は、派遣社員に安心感を与えるだけでなく、以下のような利点もあります。

- 社員の不在時でも、マニュアルを参照して業務を進められる

- 何度でも確認できるため、業務習得がスムーズになる

- 職場のルールや業務フローに対する認識を合わせられる

さらに、教育担当者を配置すると、派遣社員が質問しやすい環境ができるので、業務や職場への適応がよりスムーズに進みやすくなります。

面談を設定する

定期的に派遣社員との面談を実施し、業務の進捗や悩みをヒアリングすると良いでしょう。派遣社員は業務内容に限らず、人間関係や職場環境にも不安を抱えることがあります。問題が発生した際は、派遣会社と連携して対策を講じ、円滑に解決を図れます。

派遣社員の意見を職場環境の改善に活かす

派遣社員は、社内の慣習にとらわれない外部の視点を持ち、職場の課題や改善点を客観的に捉えやすい立場にあります。面談の中で業務の進め方や職場環境の改善につながる意見があった場合、その気づきを前向きに受け止めて、職場改善の参考にすると、業務の効率化や従業員満足度向上の面でも有益です。

コミュニケーションからフォローアップを行う

派遣社員が職場に馴染みやすいよう、日常的な声かけや雑談の機会を増やすことが効果的です。ちょっとしたコミュニケーションが、「自分はチームの一員である」という実感につながり、安心して働ける環境づくりにつながります。

<例>

- 業務のフィードバックをこまめに伝える

- 業務進捗や残業状況に気を配り、滞りがあれば状況を確認する

- チャットツールやメールを活用する

また、業務内容の変更や就業条件の明示については派遣会社を通じて対応しますが、チームの管理者も内容を把握しておくことが重要です。

【参考資料】 はじめての派遣社員受け入れガイド

初めて派遣サービスを利用する企業や、派遣社員の受け入れに課題を感じている企業向けのガイドブックをご用意しています。 求人依頼から受け入れ準備、初日対応や契約更新時のポイントを詳しくまとめています。

創業55年以上 マンパワーグループの派遣サービス

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

派遣社員の早期離職を招く主な原因は、受け入れ体制の不備やコミュニケーション不足、業務のミスマッチなどがあげられます。派遣社員の定着率を改善するには、派遣会社との密な情報共有と、研修やフィードバックの機会の充実が重要です。

また、派遣社員が職場の一員として受け入れられ、働きやすい環境が整備されることは、組織全体の職場環境の改善にも寄与します。こうした取り組みは、派遣社員の定着率向上だけでなく、安定した企業運営の実現にもつながります。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次