パワハラ防止法とは?企業に義務付けられた措置の対応方法を解説

目次

「パワーハラスメント」(以下、パワハラ)はどの職場でも起こりえる身近な社会問題です。今回は、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の改正を受けて再び注目されている、企業に義務付けられたパワハラ対応などについて解説します。

動画セミナー:

法令順守だけでは根絶できない!?パワハラが起きにくい職場のつくり方

パワハラが起きる背景の考察および、これから取り組むべき対策について動画で解説したセミナー 「法令順守だけでは根絶できない!?パワハラが起きにくい職場のつくり方」を公開中です。こちらもぜひご覧ください。

ハラスメントとは?

ハラスメント(Harassment)とは、いじめや嫌がらせをして相手に不快な気持ちを与える行為を指します。職場でハラスメントが発生すると、被害者が精神的に傷つけられるうえに、職場環境の悪化や人材流出など企業にも悪影響を及ぼします。

厚生労働省が2020年に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間でパワハラを一度以上経験した人の割合は3割を超えていることからも、パワハラの防止対策は企業にとって非常に重要であるといえます。

出典:令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書|厚生労働省(PDF)![]()

ハラスメントの種類

ハラスメントの種類はパワハラのほかにも数多くあります。

- セクシャルハラスメント

(セクハラ:性的な嫌がらせ) - マタニティハラスメント

(マタハラ:妊娠・出産に関する嫌がらせ) - カスタマーハラスメント

(カスハラ:顧客などからの嫌がらせ) - キャンパスハラスメント

(キャンハラ:学校で行われる嫌がらせ) - モラルハラスメント

(モラハラ:言葉や態度による精神的な嫌がらせ) - ソジハラスメント

(ソジハラ:性的指向、性自認に対する嫌がらせ)

上記のほかにもさまざまな“ハラスメント”と呼ばれるものは存在しますが、その多くは明確に定義づけされたものではありません。ただし、パワハラについては法律により定義づけされ、対策も義務化されていることから企業にとって無視できないものといえます。

パワハラ防止法により全企業に措置が義務化

パワハラ防止法が制定された背景には、働き方の多様化やハラスメントの認知拡大などさまざまな要因があります。

パワハラに対する企業の防止措置は、大企業が2020年6月から、中小企業は2022年4月から義務化されたことで全企業が対象となりました。なお、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法により、セクハラやマタハラの防止措置は既に義務化されています。

職場におけるパワハラの定義

職場でのパワハラに該当する行動について、パワハラ防止法では以下の1~3をすべて満たしたものと定義しています。

- 優越的な関係を背景とした言動であって、

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

- その雇用する労働者の就業環境が害されること

そのため、3つの要素を満たさずに適正に行われた指示や指導については、パワハラには該当しません。

1.優越的な関係を背景とした言動

優越的な関係を背景とした言動とは、意に沿わない言動に対して、意見を述べたり断ったりすることが難しい関係において行われるものを指します。

「優越的な関係」としてイメージされやすいのは、「上司から部下に対して」や「社員からパートに対して」のように、職務上の地位が下位の者に対して行われた言動が挙げられるでしょう。

しかし、そのほかにも職務上の地位は下位でも知識や経験が豊富な者からの言動や、同僚や部下から集団的に行われた言動なども抵抗や拒絶が困難であると見なされ、優越的な関係を背景とした言動に該当する場合があります。

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは、仕事をするうえで明らかに必要ではない言動、またはその様態(回数や方法など)の度が超えているものを指します。

たとえ指導が必要とされる場面でも、ほかの社員の前で罵声を浴びせる行為や必要な範囲を超えて繰り返し叱責する行為は、パワハラと判断される可能性があります。

3.労働者の就業環境が害されること

労働者の就業環境が害されることとは、その言動によって労働者が心身に苦痛を与えられ就業環境が不快となり、仕事に支障が生じる状態を指します。

ただし、言動の受け取り方は人それぞれであり判断はとても難しいでしょう。主観ではなく、あくまで平均的な労働者がどう受けとめるかを基準に考え、客観的に判断することが重要といえます。

なお、厚生労働省ではパワハラについて代表的な6つの類型を示しています。

- 身体的な攻撃

(殴る、蹴るといった暴力行為など) - 精神的な攻撃

(人格を否定するような言動など) - 人間関係からの切り離し

(排除を目的とした仲間外れなど) - 過大な要求

(遂行が困難であることが明らかな業務を課すなど) - 過小な要求

(誰でもできる作業をキャリアのある人に指示し、退職を促すなど) - 個の侵害

(私生活に関することをしつこく聞くなど)

出典:あかるい職場応援団-職場のハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト ハラスメントの類型と種類|厚生労働省 ![]()

上記の類型はあくまで例示であり、個々の状況によって判断が異なる場合もあります。これらに当てはまらなくとも、パワハラに該当するケースがあることは把握しておく必要があります。

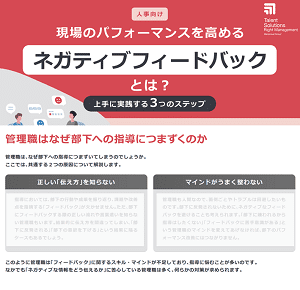

部下への指導に悩む管理職

下記の資料では、たとえ部下にとって耳の痛い内容だったとしても、部下に納得・改善してもらうために「正しくフィードバックする"技術"」について解説しています。

動画セミナー:

ネガティブフィードバック~嫌われても、きちんと伝える技術

対象者の行動や意識の変容を促すためのフィードバック手法「ネガティブフィードバック」については、解説セミナーの動画も公開しています。

パワハラ防止法の対象範囲

パワハラ防止法で定められる、事業主が防止対策を講じる必要のある対象範囲は、労働者が仕事をする場所のほか、取引先や出張先、会社の飲み会(宴会場)なども含まれます。

また、対象となる労働者とは、正社員のみならず契約社員や派遣労働者、パート・アルバイトなどの非正規社員も含みます。なお、派遣労働者については、派遣元だけではなく派遣先においても防止措置を講じる必要があります。

パワハラ防止法に違反した場合の罰則

パワハラ防止法には、違反による罰金などの罰則はありません。しかし、必要があると認められた場合は行政からの助言・指導・勧告の対象となります。勧告に従わなければ、最悪の場合は企業名が公表される可能性がありますので十分注意してください。

また、企業には労働者に対して安全に業務を遂行できるよう配慮する義務(安全配慮義務)もあります。職場におけるパワハラにより労働者の心身が害された場合や、パワハラを認識していたにもかかわらず改善や対策を怠った場合には、被害者から損害賠償請求をされる可能性もあるので、あわせて注意してください。

パワハラが発生した企業の事例

実際にパワハラが発生した事例を紹介します。

事例1(安全配慮義務違反の指摘)

運輸会社Aにおいて、B(被害者)が作成する書類に誤りが多いことなどから、指導役の同僚Cから、やるべきことを紙に書いてほかの従業員の前で読み上げさせられたり、「いつ退職するのか」などと説教を受けながら頭を殴られたり、土下座を強要されたりといった行為が原因で、Bが適応障害と診断されました。

裁判所は、「違法なパワハラ行為」と認定したうえで、上司Dが必要な対応をとらなかったことについて、会社として安全配慮義務違反も指摘されました。

同僚Cの行為自体が明らかなパワハラであるだけでなく、会社が適切な対応をとらなかったことで問題が大きくなってしまった典型的な事例といえるでしょう。

出典:

労働判例|WEB労政時報 ![]()

労働判例ジャーナル – 株式会社 労働開発研究 ![]()

事例2(慰謝料の支払い)

保険会社Zにおいて、マネージャーX(被害者)による不正手続の疑いに関して、営業所長Y1がほか社員の前で問いただしたほか、支店長Y2や所長Y3から「マネージャーが務まると思っているのか」や「マネージャーをいつ降りてもらっても構わない」などの発言を受け、Xはストレス性うつ病と診断されました。

裁判所は「違法」と判断し、上司である支店長Y2・所長Y3とともに保険会社Zに対しても慰謝料の支払いを命じています。

一見この事例は、不正に関連した叱責でありパワハラにあたらないと思う方もいるでしょう。しかし、ほかの社員の前で不正を問いただした行為は、配慮に欠ける行為であるとして違法と判断されました。

たとえ不正に関連した叱責でも、場所や環境の配慮が必要であるといえます。また発言についても、内容や伝え方によってはパワハラとみなされる可能性もあるので、十分に注意してください。

出典:あかるい職場応援団-職場のハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト ハラスメント基本情報|厚生労働省 ![]()

パワハラ防止法で企業に義務付けられる措置とは

パワハラ防止法により、企業には以下のすべての措置を講じる義務があります。

- 事業主の方針などの明確化および周知・啓発

- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

- あわせて講ずべき措置

それぞれの措置に対する具体的な対策方法について解説します。

1. 事業主の方針などの明確化および周知・啓発

事業主の方針の明確化およびその周知・啓発について、以下のように定められています。

- 職場におけるパワハラの内容や、パワハラを禁止する旨の方針を明確にし、労働者に周知・啓発する

- パワハラを行った者への厳正な対処内容を就業規則などに定め、労働者に周知・啓発する

具体的な対策

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- パワハラを行ってはならないことを事業主の方針として就業規則などに規定し、労働者に周知する

- 社内報やパンフレットなどにパワハラに該当する内容を記載し、労働者に配布する

- パワハラに関する研修や講習を実施し、パワハラを正しく理解させ、未然防止を図る

- パワハラを行った者に対する懲戒規定を設け、労働者に周知・啓発を行う

2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備としては以下が挙げられます。

- 相談窓口の設置と周知

- 相談に対する適切な対応

具体的な対策

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- 体制の整った相談窓口を設置し、担当者をあらかじめ定める

- 相談窓口の存在を労働者に周知する

- 専門機関に相談窓口の対応を委託する

- 相談窓口の担当者に対し、相談時の対応に関する研修を行う

また、相談に来る労働者は、心身に傷を負っているうえ、相談すること自体に大きな不安を抱えていることも考えられます。相談時には以下のことに留意してください。

- 相談担当者から一方的に話をせず、相談に来た労働者の話に傾聴する

- 物事を決めつけず、思い込みをしない

- 安心して相談できる場所と時間を提供する

- 相談の担当者が一人で抱え込まないような相談窓口体制を築く

- 相談に来た労働者にメンタル不調がみられる場合は、医師などの専門家に相談する

3. 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

ハラスメント発覚後の迅速かつ適切な対応とは、以下のとおりです。

- 事実関係を迅速かつ正確に確認する

- 被害者に対して配慮ある措置を適正に行う

- パワハラを行った者に対して適切な措置を行う

- パワハラの再発防止対策を講じる

具体的な対策

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- パワハラを受けたもの(被害者)とパワハラを行った者(行為者)双方から事実関係を迅速かつ適切に確認する。

- 事実確認が十分でない場合は第三者からも聴取する

- 被害者と行為者を職場内で引き離すための配置転換を行う

- 被害者のメンタル不調に対して医師など専門家への相談措置を講じる

- パワハラと認定できた際は、懲戒規定に基づき行為者に対する適正な処分を講じる※ただし処分を行う場合は、行為者に対し弁明の機会(意見聴取)を設ける

- 再発防止に向けた方針や取り組みを社内報などに掲載し、労働者に周知する

- 上司が部下の心身の状況や仕事の負担を把握できるよう、積極的にコミュニケーションをとる

4. あわせて講ずべき措置

上記とあわせて以下のような措置も求められています。

- 当事者のプライバシーを保護するために措置を講じ、労働者に周知する

- 相談窓口への相談や聞き取り調査への協力などを理由に不利益な取り扱いをされない旨の定めと周知・啓発

具体的な対策

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- 相談者や行為者などのプライバシー保護を確保するために、相談マニュアルなどを設け実施する

- プライバシーに属する情報やプライバシー保護のために必要な研修を実施し、理解を深める

- 相談者や事実確認に協力した第三者に対し、解雇など不利益な扱いがないことを就業規則などに定め、労働者に周知する

まとめ

パワハラ防止法により企業に義務付けられた措置対応は容易ではありません。しかし、パワハラは規模や業種を問わずどの企業でも起こりうるものであり、パワハラ対策の構築は企業にとって非常に重要な課題です。

また、防止措置を企業がしっかり講じることで、労働者一人ひとりがパワハラを正しく理解でき「パワハラを放置しない」「パワハラの被害者も加害者も生じさせない」という意識が芽生え、働きやすい職場環境の実現につながると考えています。

目次

目次