初めての新卒採用。2カ月という短期間で採用目標を達成

- 事業内容:

- デベロッパー

- 採用区分:

- 新卒採用

- 採用人数:

- 3名

採用コンサルティング

採用事務代行

面接官代行・面接官トレーニング

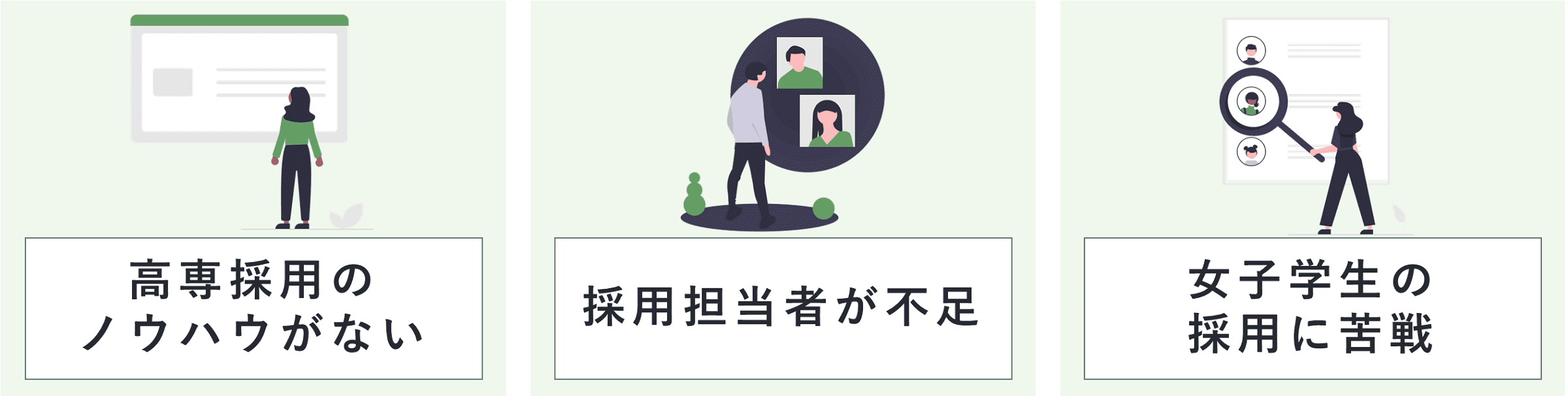

高専採用のノウハウがない

新卒採用なども並行しており、人員が不足

目標達成のための体制が構築できない

高専採用の採用戦略・計画を立案、特に母集団形成に注力

学校開拓や面接などの運用を一手に引き受け、「採用できる体制」を構築

学生への丁寧なフォローアップで、魅力付け強化と内定辞退を防止

目標の35名を採用

辞退者ゼロ

課題であった女子学生の採用も達成

採用戦略から入社まで、トータルサポートを提供した事例です。

機械系エンジニア募集において高専採用を行い、35名を採用。さらに、内定辞退者ゼロという成果を上げた企業の取り組みを解説します。

クライアント企業は、高専生の持つ専門的なスキルや新しい視点が、企業活動や組織の成長にとって欠かせないと考えていました。

大学生であっても専門知識が十分とは限らない中、高専生の持つ専門知識に期待を寄せる企業は多くあります。本クライアント企業もその一つで、高専生の以下の特徴に注目しました。

高専生は10代で専門的分野に興味を持ち、学ぶ意欲が高く、入社後も技術や知識を積極的に身につけていく人材であろう、とクライアント企業は評価しています。実際に、これまでにも高専生を採用し、活躍している社員が多いのも、高専採用に力を入れる理由のひとつです。

同社は、若い人材の意見や新しいアイデアを取り入れることで、組織全体の活性化を目指しています。このような背景から高専生を採用することで、下記のようなことを実現させたいと考えていました。

高専採用は、クライアント企業の強みである風通しの良い企業文化を支える施策の一環でもあるのです。

クライアント企業では、高専採用に加えて新卒、中途、パートアルバイトまで幅広い採用を行っています。このような状況下で、外部サービスを活用し解決したい課題は次の三点です。

高専採用は、大卒や高卒採用とはルールやスケジュールが異なります。また、高専は全国に57カ所しかなく、学生数は約6万人で、卒業生は毎年約1万人と限られています。

また、そのうち50%強しか就職を希望しないという調査結果もあり、母集団の形成には戦略と施策が必要です。

こうしたルールやスケジュールについての十分な知識やノウハウがなければ、限られた対象者からの母集団形成が難しく、社内のみで対応するには限界があると判断されていました。

参考:厚生労働省|高等専門学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究 ![]()

クライアント企業では、新卒採用や中途採用、パートアルバイト採用を積極的に進めており、それぞれが異なるスケジュールや施策で動いていました。採用活動は多岐にわたり、繁忙期が重なると十分な活動量を確保できないという問題に直面。

採用難が続く昨今では、採用活動をしっかり分析し、施策を適宜講じていく必要があります。採用を同時に成功させるためには、専用の体制が必要でしたが、単独で体制を整えるのが難しい状況だったのです。

機械系エンジニアの募集では、女子学生の獲得が特に困難でした。機械系エンジニアはデスクワークではないため、女性にとっては不安を感じやすいというのが大きな理由です。

また、クライアント企業が希望する学部や学校には女子学生が非常に少なく、採用活動をさらに難しくしていました。しかしクライアント企業では、全社的に女性比率を増やし、多様な人材を採用するというポリシーを掲げており、この方針を達成するための施策立案が急務だったのです。

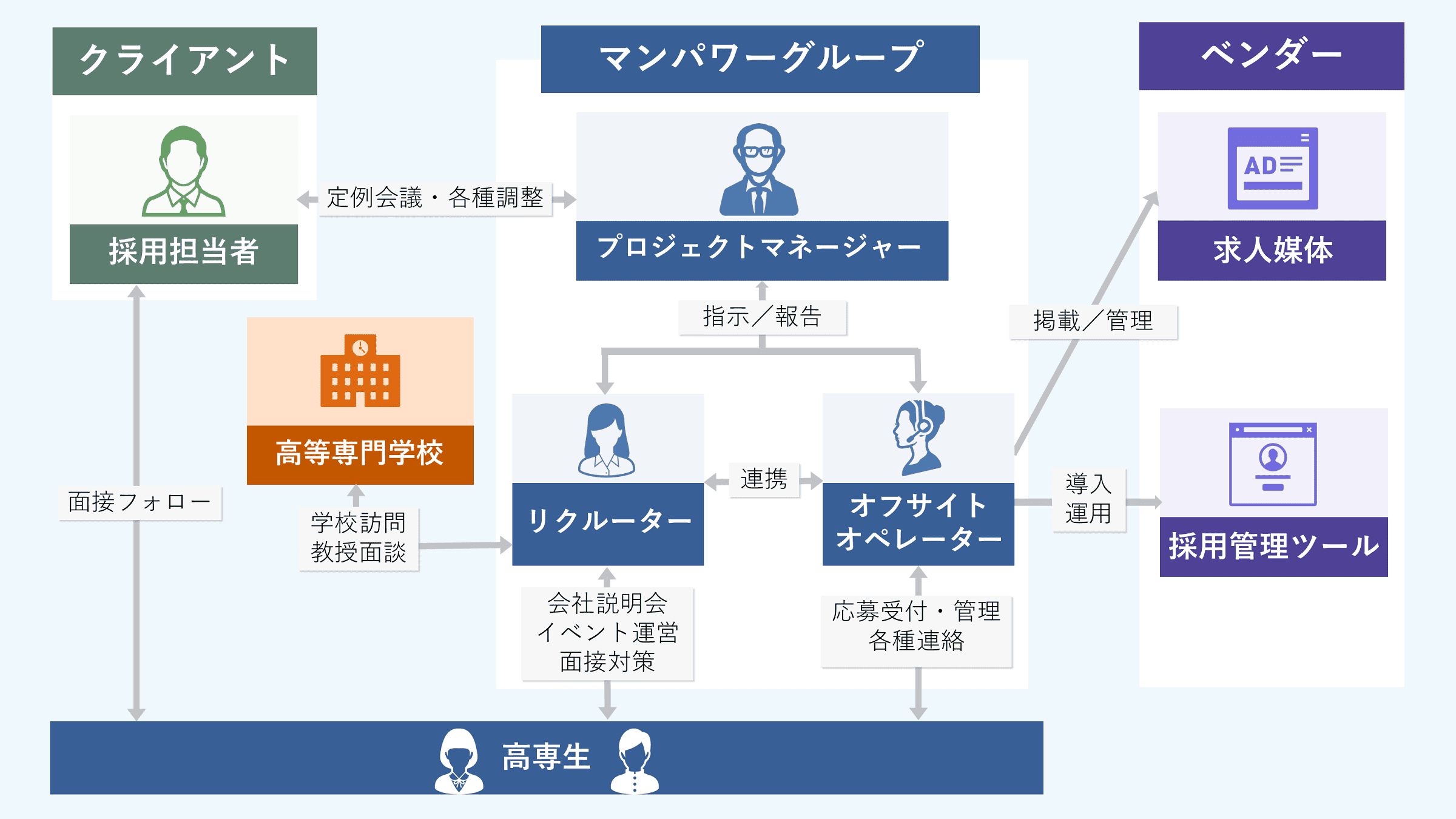

クライアント企業には、採用戦略の立案から入社までのフォローを含めたトータルサポートを提供しました。

| マンパワーグループ | クライアント | |

|---|---|---|

| 戦略・計画 |

|

|

| 母集団形成 |

|

|

| 選考 |

|

|

| 内定・入社 |

|

|

高専採用における戦略立案から施策の計画、さらには既存の取り組みの見直しまでを実施しました。ターゲットを拡大するため、学部を問わず幅広い対象者にアプローチする方針を採用。高専生の絶対数が少ない現状を鑑みた結果であり、その分、施策数も増えます。

施策をしっかり実行できる体制構築と詳細なスケジュール設定し、施策が絵に描いた餅とならないよう、クライアント企業と認識を合わせていきました。

また、市況の変化に対応するため、既存施策を市況に合わせてブラッシュアップし、常に最適化を図ることも大切です。市況や学生の価値観は毎年変化するため、これまでの施策が今年成功するとは限らないためです。

母集団形成や選考に関わる運用についても、マンパワーグループが一手に引き受け、採用活動を支援しました。

全国の高専をターゲットと定め、学校訪問や教授面談などを通し、信頼関係構築に注力。母集団形成を行う時期に、高専を巡る専任チームを結成し、全校を訪問する取り組みも行いました。また、高専生は教授推薦や紹介から応募する傾向があったため、OBやOGから母校を紹介してもらい、一校ずつ丁寧なアプローチを重ねました。

さらに、夏と冬に開催されるインターンシップの企画や運営、集客などをサポート。また、全国各地で開催される高専向けイベントに参加し、学生と直接話せる場をできるだけ設け、その後ひとりずつアプローチを行いました。

会社説明会の企画運営や一次面接の代行もマンパワーグループで対応しました。二次面接はクライアント企業(現場担当者)が対応しますが、マンパワーグループでは学生への面接指導を実施。専門的な知識を持つ学生とはいえ、社会人未経験者です。自身の強みをしっかりアピールできない学生も多く、しっかり評価してもらうには、二次面接対策が必要でした。

また同時に、二次面接を担当する面接官が人事担当者ではなかったため、面接に関する説明会を実施。社会人未経験の高専学生を見極めるためのポイントや面接の注意点、採用基準に関する認識合わせなどを行いました。

内定者同士がつながりを深められるような施策を企画し、横の関係を構築する施策などを講じ、内定辞退の防止に努めました。また、入社式の企画から運営に至るまで全面的に支援し、高専生が無事に入社できるまでをサポート。社会人経験のない学生の不安を取り除くべく、丁寧にコミュニケーションを取れる体制を構築し、対応しました。

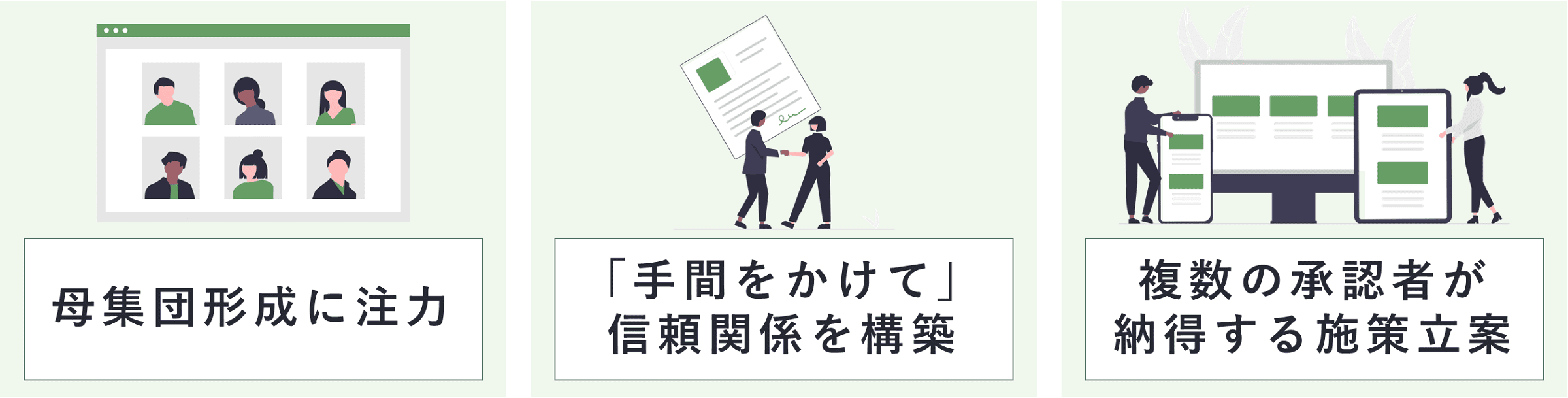

支援を行う中で、ポイントだと考えたのは次の3つです。

高専学生を狙う企業は非常に多いため、競争が激化しています。求人媒体は2つしかなく、また、教授の推薦などが大きな影響力を持ちます。母集団形成には、地道に学校訪問を重ね、信頼関係を築くことが必要でした。

例えば、ニュースレターを学生だけでなく教授にも配信する、社員に母校を紹介してもらうといった、地道な施策から全国の高専向け就活イベントへの参加やインターンシップなどさまざまな施策を実行していきました。

※現在、高専は58校です

学校訪問のリクルーターチームを作り、全国の学校へ実際に訪問したもの、母集団形成成功の大きな要因です。ターゲットが少ないため、学校との信頼関係構築が重要です。教授と直接話せる機会を増やすことが狙いでした。

インターンシップは夏と冬の2回、実施。インターンシップはクライアント企業に興味がある学生が参加するため、選考に参加してくれる可能性が高く、企画内容も重要だと考えました。

業務に興味をもってもらえ、またクライアント企業で働くイメージをより具体的につけてもらえるようなプログラムを企画。一方的な内容ではなく、学生との双方向のコミュニケーションが取れるようにしています。また、オフィスツアーなど体験型のプログラムも実行しました。

また、インターンシップを実施しただけでなく、参加してくれた学生へのフォローも重要です。定期的なアプローチを重ね、選考への参加を促しました。

高専向け就活イベントにも積極的に参加し、高専生と直接話せる機会を増やし、選考への参加を促しました。高専生とは、学校や教授などを介さないと、なかなか接することができません。

就活イベントは企業と高専生が直接対話できる機会であり、その後のアプローチも可能となるため、高専向けの就活は全国どこであろうと参加し、高専生と接する機会を設けていきました。

もちろん、ただ参加するだけでなく、どうしたらブースに来てもらえるか、思案を重ね、内容を企画することも重要です。

採用が難しい女子学生向けに、女子学生を対象とした就活イベントを企画・運営しました。女性特有の不安や悩みについて、女性の先輩社員の話を聞ける、直接質問できる場を設け、応募意欲を醸成していったのです。

ターゲットが少ない場合、個々人とのやりとりは、一人ひとりに寄り添ったフォローが成果に影響します。「あえて手間をかける」ことがポイントだと考え、効率化を最優先にしない方針としました。

例えば、学生への面接指導を行い、面接で自己アピールができるよう伴走する立場としてサポートしました。面接指導も1回ではなく、学生が希望すれば何回でもできるように体制を組んでいました。

面接対策が重要なのは、人事担当者であれば、汲み取ってもらえることも、現場の面接官は、現実的な判断を下す傾向があるためです。優秀な学生が、しっかりと自己アピールできるよう指導を行い、不安を取り除きつつ、内定率の向上を目指したのです。

学生へのフォローは親身になって丁寧に行う方針を取り、その中でクライアント企業と学生の信頼関係も醸成されていったと考えます。ターゲット層が少ないからこそ、実施すべき施策があります。

クライアント企業には、本社人事、現場人事、そして予算を承認する管理職と、複数の意思決定者が存在しています。これらの立場が異なる担当者間では意見が一致しないことも多く、全員が納得できる施策を立案することが重要でした。

まず、施策がロジカルであることを前提に、プロフェッショナルとしての視点を盛り込みながら採用フローや実務に即した案を提案。また、高専採用に詳しくない担当者にもわかりやすい説明を行い、共通理解を深めることを心がけました。それぞれの立場を理解しつつ、クライアント内での合意形成をスムーズに進めるよう心がけていました。

今回の取り組みを通じて、厳しい高専採用市場の中で高い成果を上げることができました。クライアント企業は採用目標を達成し、社内からも高い評価を受けることができました。

目標として掲げられていた35名の採用を無事に達成、昨対比25%の採用で高専採用を終えることができました。厳しい市況が続いていたにもかかわらず、この結果はクライアント企業からも大きな評価を得ることができました。

また採用担当者も、社内からも目標達成に対して高い評価を受けており、取り組み全体が成功を収めたことが実証されました。

内定辞退者がゼロという結果も、クライアント企業から評価いただいた成果です。

採用期間中から学生に寄り添った丁寧な対応を行ったことが、信頼関係の構築に大きく寄与と考えます。内定式や入社式ではリクルーターへの感謝の言葉を学生からいただく場面もあり、採用活動が学生にとっても満足度の高いものだった、という感触も得ることができました。

これまで苦戦していた女子学生の採用にも成功しました。ターゲットを絞ったイベントの開催や丁寧なフォローアップが功を奏したと考えます。クライアント企業が掲げている女性比率の増加にも寄与することができました。

クライアント企業からは、今回の取り組みについて非常に高い評価をいただくことができました。母集団形成や学生へのフォローアップ、進捗状況に基づく施策提案など、採用活動全体に対して感謝のお言葉をいただきました。具体的には、次のような点が評価されました。

営業担当者より

高専採用をトータルで支援するということもあり、プロジェクトでこだわったのは、運用です。クライアント企業は、ただのベンダーとしてではなく、課題発見や施策への意見など、同じ目標を達成するための「メンバー」として活動することを求めていらっしゃいました。 クライアント企業の特徴や採用担当者との相性などを踏まえ、メンバーを選出。また、採用活動のアクセルを踏む時期には、一気に増員するなど、運用体制が常に十分であるようにしたことが、目標達成に繋がったと考えます。

ナビサイトの設定やエントリーシートの受付、面接日程調整、応募者対応などの採用事務のほか、採用イベントの各種手配など、採用にまつわる業務各種を代行します。

新卒採用の現状を分析し、採用に関する課題を抽出、貴社の状況と新卒市況を踏まえたうえでの採用戦略や改善案を提案します。

面接官代行(個別・グループ・オンライン)や面接官へのトレーニング、面接マニュアルの作成などを支援します。

サービス案内と事例集を