初めての新卒採用。2カ月という短期間で採用目標を達成

- 事業内容:

- デベロッパー

- 採用区分:

- 新卒採用

- 採用人数:

- 3名

採用コンサルティング

採用事務代行

人気の理系学生がターゲットであり、採用に苦戦

学生への認知度が低く、高い採用基準を維持し採用する必要がある

内定承諾率が低く、内定辞退者が多い

母集団形成のためのPR強化、ターゲット層への認知向上策の実施

専任リクルーターを2名配置し、一次面接や採用事務も代行

専段階的な採用活動(早期や追加採用)で充足を図る

20名の採用目標を達成

採用基準を妥協せずに、目標人数の採用を成功

リクルーターが学生から高い評価を受け、企業の印象を向上

医療系のニッチな分野における新卒採用の支援例です。理系学生採用の難しさは多くの企業が感じており、クライアント企業も業務内容が一般に十分に知られていないことから学生からの認知度が低く、業界内での採用競争力の強化が課題となっていました。

クライアント企業のターゲットは薬学部系の学生です。医療系業界にはさまざまなプレイヤーが存在しており、新卒採用の「競合」は同業他社に限らず、事業内容が異なる企業も含まれます。

ニーズも高まり事業拡大を続けているため業績は好調ですが、人員不足によってプロジェクトや業務遂行に支障をきたし、場合によっては依頼を断らざるを得ない状況に陥るリスクがあります。

専門知識を持つ人材の採用が最重要課題であるものの、中途採用においても限られた経験者人材を競合企業と奪い合っている状態です。未経験者の採用・育成にも力を入れていますが、依然として採用には苦戦しています。

クライアント企業の新卒採用における課題は、大きく次の3つです。

企業間取引を行うBtoB企業は一般的に学生の中での知名度が低いという難点に加え、クライアント企業は医療系業界においても特殊な業務内容であり、薬学部系の学生の認知度が非常に低いのが採用の障壁となっていました。

広報活動を行わなければ応募を期待することは難しく、積極的なPR展開が不可欠です。まずは学生目線に立ち、業界や自社について十分にアピールすることが必要でした。

クライアント企業は成長中の企業であり、新しいアイデアや業務フローの改善に対する奨励が頻繁に行われる企業風土を持っており、受け身ではなく自律的に動ける人材が必要不可欠です。

採用難が続くなか、同業他社は採用基準を緩和して採用目標を達成しようとしましたが、クライアント企業は入社後の定着などを踏まえて条件緩和をせずに選考を行っていました。高い採用基準を維持しつつ、20名以上の採用目標を達成するためには、さまざまな施策を講じる必要がありました。

もう一つの課題は、内定承諾率の低さです。薬学部系の学生を採用したい企業は多く、また理系学生は、自身が研究してきた内容を活かせる企業を選ぶ傾向にあります。

特に、研究分野が近く待遇の良い医療系企業の内定を優先する学生が多く、内定者向けのイベントを開催しても参加を希望しないなど、採用活動の終盤になっても学生からの入社の確約に不安が残る状況が続いていました。

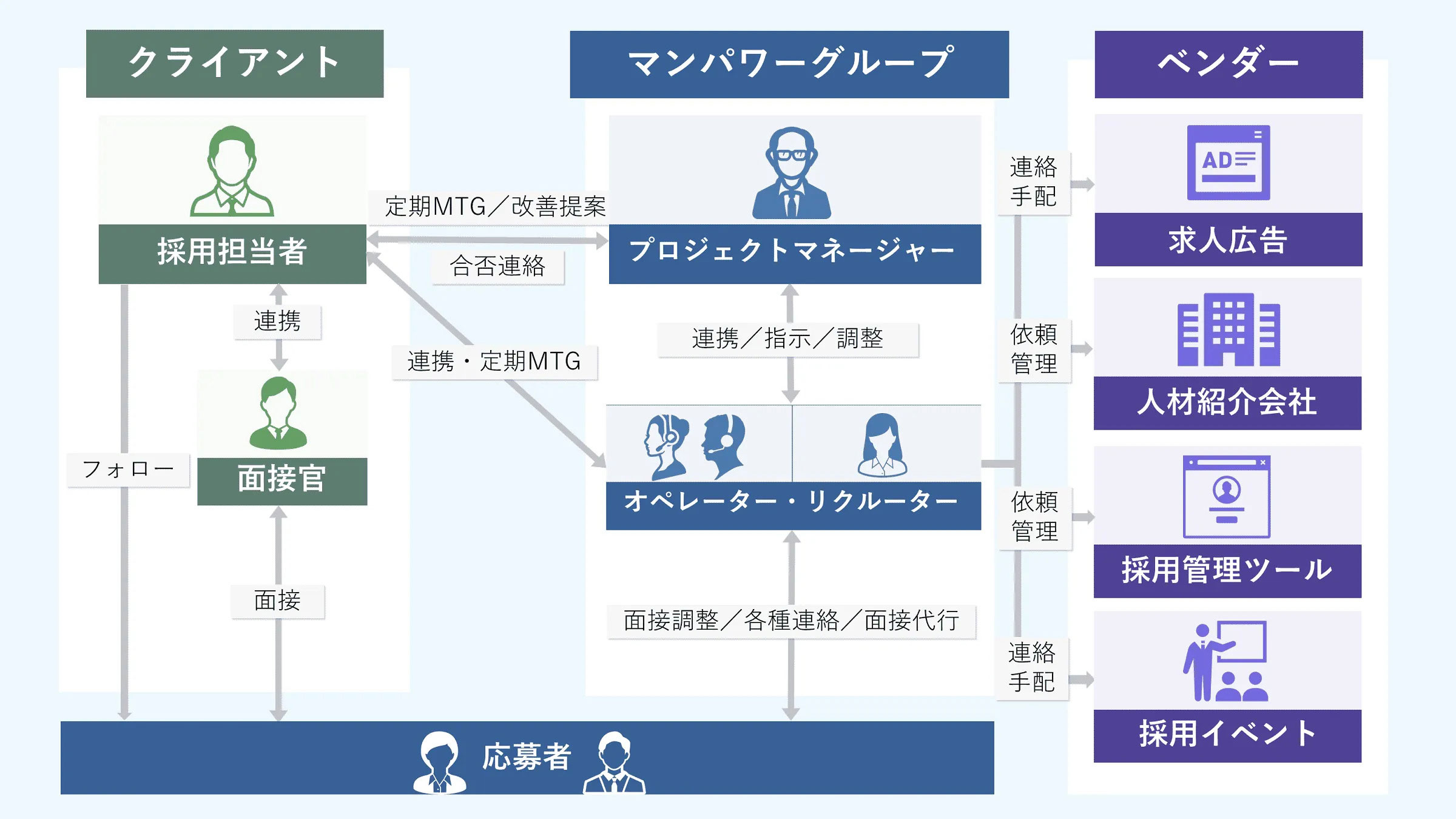

マンパワーグループでは、戦略・計画段階から内定者フォローまでコンサルティングと業務代行一括のサポートを提供しました。

| マンパワーグループ | クライアント | |

|---|---|---|

| 戦略・計画 |

|

|

| 母集団形成 |

|

|

| 選考 |

|

|

| 内定・入社 |

|

|

本プロジェクトでは、採用戦略の立案段階から支援を行っています。クライアント企業の課題を踏まえ、採用開始の時期や母集団形成、採用フローについて検討しました。新卒採用では「例年どおり」の手法が通用しないことも多く、細かなフロー変更や新たな施策を随時導入しています。

進捗を確認しながら、クライアント企業の事情に合わせた施策を提案し、相談の上で導入可否を決定。採用活動を振り返り、次年度に活かすことを常に心がけています。

クライアント企業の新卒採用担当者は1.5名体制で、他業務を兼任している状況です。20名の採用目標を達成するためには、相応の母集団が必要であり、面接対応が追いつかない状態でした。

そのため、マンパワーグループから専任のリクルーターを1名配置し、一次面接が集中する時期にはさらに1名を追加して計2名体制で対応。約300名の個人面接を実施しました。

クライアント担当者には、選考や社内調整といったコア業務に集中してもらうため、採用事務関連はすべてマンパワーグループが一手に引き受けています。

母集団が大きく、1000名以上のエントリーがあり、一次面接だけでも300名を超える応募者に対応しています。応募者対応やナビ管理、進捗把握、そして採用フローに合わせたATSの設定変更など、膨大な事務作業が発生します。

また、辞退者が多く、採用活動が長期化する傾向があるため、迅速な対応が求められます。状況に応じた柔軟な対応が可能な経験豊富なオペレーター2名を配置し、クライアントの採用活動を支援しています。

支援を行うなかで重要なポイントは次の3つです。

クライアントの状況から、母集団形成が採用成功の鍵を握ると判断し、さまざまな施策を講じました。

ニッチな分野の事業内容を知ってもらうため、学生へのPRを強化。クライアント企業の強みを分析し、徐々に学生への認知度を高めました。また、「ここで一気にエントリーを増やすべき」というタイミングでは、上位表示の広告プランに切り替えるなど、時期に応じた最適な選択を行ったことも成功のポイントです。

さらに、内定辞退者の発生を踏まえて、早期採用、通常採用、追加採用の三段階で採用活動を計画。時期に応じた母集団形成手法を導入し、20名の採用目標に向けて施策を進めていきました。

このプロジェクトでは、一次面接の面接官代行の支援も行っています。ここで重要なのは「単なる面接官」ではなく、クライアント企業の人事担当者レベルで学生に接することです。

リクルーターは企業理解を深め、クライアント企業の代表者として学生からの質問や相談に対応しながら、同時にしっかりと見極めを行う役割を担います。

専任リクルーターには、人事に関する豊富な知識と経験、そして企業理解をしっかりと行える人材を配置。クライアント担当者からの信頼も厚く、さまざまな相談にも柔軟に対応しています。

採用代行の強みは、第三者視点で課題を客観的に把握できる点です。競合調査や新卒採用のトレンドを踏まえ、学生の動向に基づいて課題を抽出し、具体的な改善策を提案します。

ここでのポイントは、改善案がクライアント企業の個別状況に配慮したものであることです。効果があるとわかっている施策でも、予算や社内事情などの理由で導入が難しい場合もあります。

実現可能な施策を提案し、時間がかかると判断した施策は、クライアント担当者と相談の上で次年度に実施できるよう調整しました。クライアント企業の事情を深く理解し、理想論に固執せず、実際の状況に即した提案を行うことが成功のポイントです。

多数の競合企業がひしめき合うなか、ニッチな分野のため知名度が低いという不利をカバーするため、早期から母集団形成を開始し、必要に応じて秋口まで募集を続けるプランを立てました。

段階的な母集団形成が功を奏し、クライアントの希望である「採用基準を妥協しない」という方針を守りつつ、20名の採用に成功しました。

一次面接を担当した専任リクルーターは、クライアントだけでなく、学生からも高い評価を得ました。

面接は企業が学生を評価する場だけではなく、学生が企業をジャッジする場でもあります。一人ひとりの学生に丁寧に向き合い、面接を重ねることで企業に対する印象が大きく左右されます。

そのため、リクルーターの力量が採用成功にダイレクトに影響します。プロジェクトマネージャーとリクルーターが密に連携しながら採用活動を進めた結果、良好な成果を得ることができました。

強力な競合が存在する新卒採用では、歩留まりの確認と適切な対応策が必要です。クライアント企業は、採用基準を下げず優秀な人材を迎え入れたいと考えていたため、選考にも多くの時間と労力を注ぐ必要がありました。

そのような状況の中、採用戦略から面接、採用事務のほとんどを安心して任せることができたことは、非常に大きな助けになったという評価をいただいています。この信頼のもと、7年連続で支援を継続していますが、毎年同じ施策を繰り返すのではなく、反省点を次年度に活かした第三者視点による多様な提案を行っている点も高く評価されています。

営業担当者より

社会的ニーズが高い業界でありながら、知名度が低いことが採用の壁となっていました。しかし、一度認知してもらえれば、学生から関心を持ってもらえると考え、支援を続けています。理系学生の採用は、ここ1~2年で特に厳しくなっており、正直に言えば苦戦することも少なくありません。

今後は、辞退率の改善施策と母集団形成の取り組みをさらに強化し、厳しい環境の中でも目標を達成できるよう努力を続けていきます。お客様も社内の協力を得にくい状況にあり、歯がゆい思いをされていることも理解しています。その事情をしっかりと汲み取りながら、今後も満足いただける支援提供していきたいと考えています。

ナビサイトの設定やエントリーシートの受付、面接日程調整、応募者対応などの採用事務のほか、採用イベントの各種手配など、採用にまつわる業務各種を代行します。

新卒採用の現状を分析し、採用に関する課題を抽出、貴社の状況と新卒市況を踏まえたうえでの採用戦略や改善案を提案します。

面接官代行(個別・グループ・オンライン)や面接官へのトレーニング、面接マニュアルの作成などを支援します。

サービス案内と事例集を