同一労働同一賃金とは?派遣社員にはどう適用される?

目次

2020年4月1日からより、労働者派遣法の改正により、2020年4月1日から派遣社員にも同一労働同一賃金の考え方が適用されました。これにより、派遣先企業も派遣社員の待遇に関する適切な対応が求められるようになりました。

今回の記事では、派遣社員の同一労働同一賃金の概要、派遣先企業の対応すべきことを解説します。

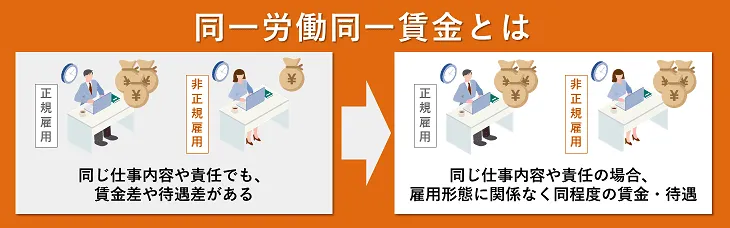

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、雇用形態や労働時間に関わらず、仕事の内容や責任の程度が同じ労働者間での、不合理な待遇差や差別的取り扱いを解消することを目指す考え方です。

雇用形態の違いを理由に、これまで多くの企業では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で賃金差や待遇差が生じていました。

同一労働同一賃金は、正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)間での不合理な待遇差の解消と、非正規雇用労働者の処遇改善を目的に、「働き方改革」の一環の施策として導入されたものです。

派遣社員における「同一労働同一賃金」の仕組み

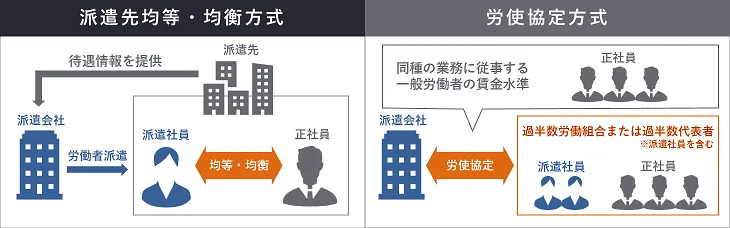

2020年の労働者派遣法の改正により、派遣社員にも同一労働同一賃金の適用が義務付けられました。これを実現するため、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2つの方式が定められ、派遣会社はいずれかを選択する必要があります。

どちらの方式を採用するかは派遣会社が決めるため、派遣先企業は選択できません。ただし、派遣会社がどちらを採用しているかは派遣会社に問い合わせることで事前に確認できますので、派遣会社を選ぶ際の参考にすることが可能です。

以降では、それぞれの方式の仕組みを解説します。

| 派遣先均等・均衡方式 | 労使協定方式 | |

| 基準となる対象 | 派遣先の通常の労働者 | 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準 |

| 賃金の決定方法 | 派遣先の通常の労働者の待遇に基づき決定 | 派遣会社と労働者代表が締結する労使協定に基づき決定 |

| 待遇情報の提供 | 派遣先企業が派遣会社へ情報提供が必要 | 派遣先企業が提供する情報は限定的 |

派遣先均等・均衡方式とは

「派遣先均等・均衡方式」は、「派遣先の通常の労働者」と「派遣社員」の待遇に不合理な格差がないようにするものです。「待遇」とは、基本給、賞与、手当などの賃金だけでなく、福利厚生、教育訓練、安全管理などのすべての待遇を指します。

「派遣先均等・均衡方式」では、業務の内容・責任の程度・異動など配置転換の範囲が同じ労働者は同じ待遇にし(均等待遇)、相違がある場合は、相違を考慮し不合理な待遇差は禁じた上で待遇を決定する考え方です。

基本給を例に挙げると、「派遣先の通常の労働者」と「派遣社員」で業務の内容や責任の程度、異動の範囲などが同じであれば、両者の基本給は同じにします。違いがあればその違いの程度を反映させ、派遣社員の基本給を決定します。

基準となる対象が「派遣先の通常の労働者」のため、派遣先均等・均衡方式を適用するためには、派遣先企業が派遣会社に対し、派遣社員と同じ業務を行う従業員の待遇情報を提供する必要があります。

メリット

- 派遣社員と派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差を解消できる

- 派遣社員の待遇に対する納得感が向上し、定着率が上がる

- 派遣先が好待遇であるほど、派遣社員の待遇も向上する

- 派遣先の待遇改善が、派遣社員の受け入れにも良い影響を与える

デメリット

- 派遣先ごとに賃金が変動し、派遣社員の所得が不安定になりやすい

- 待遇次第では、定着率が低下し、優秀な人材が派遣されにくくなる

- 派遣会社へ提供する情報が増えるため、手続きの負担が増加する

労使協定方式とは

「労使協定方式」は、派遣会社が労働者代表と締結した労使協定に基づき、派遣社員の待遇を決定する方式です。派遣先均等・均衡方式とは異なり、「派遣先」の待遇には直接左右されません。

ただし、派遣会社が自由に賃金を決められるわけではなく、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」と同等以上にすることが義務付けられています。

この賃金水準は、毎年厚生労働省が職業別に公表しており、派遣社員の賃金が適正に定められているかどうかを確認できるチェックツールも公表しています。

参照:厚生労働省|派遣労働者の同一労働同一賃金について ![]()

また、労使協定方式を採用している場合でも、教育訓練や給食施設・休憩室・更衣室の利用については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇が求められます。そのため、派遣先企業は待遇情報を派遣会社へ提供することが求められます。

現在では9割近くの派遣会社が労使協定方式を採用しています。

参照:厚生労働省|労使協定書の賃金等の記載状況等について ![]()

メリット

- 同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金と同等以上の賃金が保証される

- 賃金の安定が図られ、雇用の安心に繋がる

- 派遣会社への情報提供の負担は少な目

デメリット

- 同じ業務をしている派遣先の従業員よりも、派遣社員の賃金が低くなる可能性がある

- 派遣先の従業員との賃金差により、派遣社員の不満が発生する可能性がある

同一労働同一賃金によるメリット

同一労働同一賃金の実現は、派遣先企業にもメリットがあります。

派遣社員の定着率向上

待遇の公平性は、派遣社員の定着率に寄与します。派遣社員の定着率向上により、周囲の社員も安定した労働環境を維持しやすくなり、組織の安定運用に貢献することができます。

また、派遣社員の待遇差は、派遣社員という働き方が選ばれにくくなる障壁になっていました。待遇差の解消により、派遣社員を選択する労働者も増え、優秀な人材が派遣される可能性も高まります。

派遣社員のモチベーション向上

不合理な待遇差が解消されると、仕事へのモチベーションが上がることが想定されます。モチベーションの向上は、業務の生産性や創造性を高め、派遣先での働き方にも良い影響を与えることが期待できます。

派遣社員のスキルアップ

同一労働同一賃金の対象となる待遇には、教育訓練も含まれるため、派遣社員も正社員と同等の教育訓練を受ける機会が増えます。生産性向上や高度な業務の実施が実現できるスキルアップが見込まれます。

【お役立ち資料】 派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目

派遣先として対応しなければいけないこと

派遣社員の同一労働同一賃金を実現するためには、派遣先企業にも対応すべきことがあります。ここでは、派遣先として対応すべき事項について説明します。

比較対象労働者の待遇情報の提供

派遣先は、派遣会社と労働者派遣契約を締結する前に、派遣会社へ比較対象労働者の待遇情報の提供が求められています。情報提供をしない場合、派遣社員の受け入れはできません。この情報提供は書面で行う必要があり、書面の写しは派遣終了日から3年間の保存義務があります。

待遇情報の提供は、初回契約だけではなく、更新時にも必要であることに注意してください。

「派遣先均等・均衡方式」の場合、比較対象労働者の選定が必要

派遣会社が「派遣先均等・均衡方式」を採用している場合、まずは比較対象となる対象労働者を選定します。選定には、以下の6つの優先順位を適用します。

① 派遣社員と「職務内容」と「異動などの配置転換の範囲」が同じ正社員

② 派遣社員と「職務内容」が同じ正社員

③ 派遣社員と「職務内容」または「責任の程度」が同じ正社員

④ 派遣社員と「異動などの配置転換の範囲」が同じ正社員

⑤ 上記①~④に相当するパート・有期雇用労働者

⑥ 派遣社員と同一の仕事をする正社員を新たに雇用したと仮定した場合の労働者

例えば、「異動の可能性がないIT担当」の派遣社員を受け入れる場合、派遣先の「異動の可能性がないIT担当の正社員」が比較対象になります。該当者がいない場合、派遣社員と同じ業務を担当する「IT担当の正社員」が比較対象になり、以降、前述の優先順位を1つずつ下げながら派遣先の社内に対象労働者がいるかを確認します。

それでも該当者がいない場合には、派遣社員と同等の仕事をする正社員を新規雇用したと仮定した場合の条件を対象とします。

「派遣先均等・均衡方式」の場合に提供する情報

派遣先均等・均衡方式の場合、前述の方法で選定した労働者の以下の情報を派遣会社へ提供します。なお、比較対象の労働者が複数名いる場合には、平均の情報を提供するのでも問題ありません。

① 職務内容、異動などの配置転換の範囲、雇用形態

② 選定理由

③ それぞれの待遇の内容(基本給や各手当の金額、特別休暇の有無など)

④ それぞれの待遇の性質及び待遇の目的

⑤ それぞれの待遇を決定するに当たって考慮した事項

待遇ごとに③~⑤の情報を提供します。例えば基本給の場合は「対象労働者の基本給(③)」「派遣先では基本給が何のために支払われるか、基本給の目的(④)」「対象労働者の基本給がなぜその額なのか(⑤)」を明示します。

前述のとおり、派遣先均等・均衡方式はすべての待遇が対象となるので、基本給だけではなく、各種手当、賞与、慶弔休暇や休職等の休暇制度の有無と内容、健康診断時の労働時間や賃金の扱いまで、すべての待遇でこの③~⑤の情報をセットで提供します。

詳しくは「派遣先均等・均衡方式とは?労使協定方式との違い、派遣社員受け入れの対応を解説」で解説しています。

「労使協定方式」の場合に提供する情報

労使協定方式の場合、派遣先で比較対象労働者を選定する必要はありませんが、雇用されている労働者の以下の情報を派遣会社へ提供します。

① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練

② 給食施設、休憩室、更衣室の利用機会

これらの情報は、派遣社員が従事する業務や勤務場所によって異なる場合、派遣社員と同様の業務を行う従業員の情報を提供します。

詳しくは「労使協定方式とは?基礎知識と派遣先がすべきことを解説」で解説しています。

教育訓練の実施

派遣先で雇用している従業員に対して業務上必要な教育訓練・研修(OJT、e-ラーニングなどを含む)を実施している場合、派遣会社からの要請があったときには派遣社員にも同様の教育訓練・研修を実施する必要があります。

福利厚生施設の利用機会の付与

派遣先で雇用されている労働者が通常利用している給食施設、休憩室、更衣室は、派遣社員も同様に利用できるようにする義務があります。

また、売店、病院・診療所、保育所、保養施設などの福利厚生施設についても、派遣社員も利用できるような配慮が求められています。

派遣先管理台帳への記載

派遣先管理台帳の必須記載項目に「協定対象派遣労働者か否か」があります。どちらの方式を採用しているかは派遣会社が派遣先に通知する事項に含まれていますので、通知された情報を元に、派遣先管理台帳にも記載します。

関連記事:派遣先管理台帳とは?作成ルールと記載必須事項について詳しく解説

派遣料金についての配慮義務

派遣会社が適切な待遇を確保できるよう、派遣先には派遣料金の配慮義務が課されています。

例えば、派遣会社が同一労働同一賃金実現のための根拠や必要額を提示しているにもかかわらず、派遣先が派遣料金交渉に応じなかったり、派遣料金が必要額を下回ったりするような場合は、配慮をしていないとみなされます。

マンパワーグループの派遣管理デスクサービス

「派遣管理デスクサービス」は、複数の派遣会社や派遣スタッフを一元管理し、コスト削減と業務効率化を実現する法人向けサービスです。 派遣管理に関する煩雑な業務をまとめてアウトソースしたい企業におすすめの内容です。

<この資料でわかること>

・ 派遣管理デスクサービスの概要と仕組み

・ 導入メリット

・ サービス導入までの流れと事例紹介

まとめ

今回は、派遣社員の同一労働同一賃金の仕組みを解説しました。

派遣先は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらを採用するかを選べないとはいえ、それぞれの仕組みや求められる対応を理解し、適切に対応しなければ、法令違反やトラブルを招くおそれがあります。

しかし、同一労働同一賃金の考え方は、単なる義務ではなく、派遣社員の定着率向上やモチベーション向上を通じて、派遣先企業の組織運営の安定にも寄与します。

制度を正しく理解し、派遣会社と連携しながら、派遣社員にとっても働きやすい環境を整えることで、よりよい労働環境整備に向けた対応を行いましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次