労使協定方式とは?基礎知識と派遣先がすべきことを解説

目次

派遣先が講ずべき措置とは? 13の指針について解説

派遣法では、派遣社員が安心して働けるよう、派遣先企業に守るべきルール(派遣先の講ずべき措置)を定めています。 本書では、その指針を法律用語ではなく、わかりやすい言葉で解説しています。

派遣社員の同一労働同一賃金実現に向けて、2020年4月に「改正労働者派遣法」が施行されました。

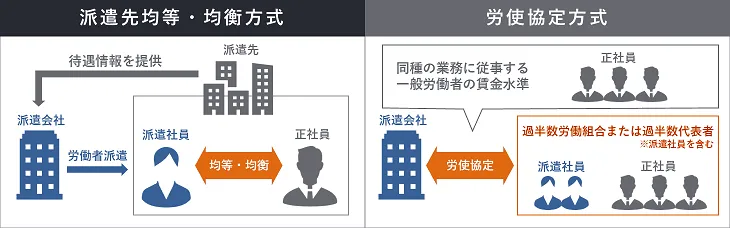

その大きなポイントのひとつが、派遣社員の賃金決定について「労使協定方式」「派遣先均等・均衡方式」のいずれかを選択する義務です。

今回は労使協定方式とは何なのか、派遣先均等・均衡方式との違いは何なのか、派遣先企業がすべきことを解説します。

労使協定方式とは?

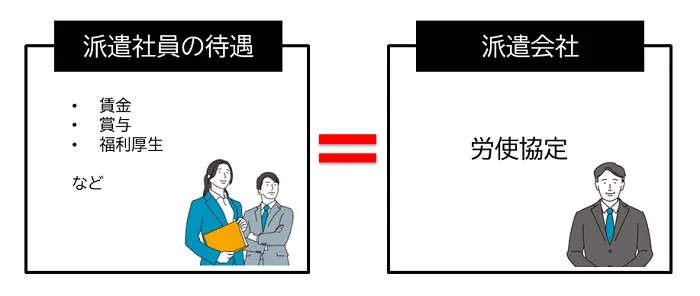

労使協定方式とは、派遣元の定めた労使協定(※1)に基づき待遇を決定し、同一労働同一賃金に対応する方式です。

「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(※2)」以上の賃金にすることを定める労使協定を派遣会社と労働者の代表が結んだうえで、賃金を決めます。

(※1)労働者(社員:この場合は派遣社員を含む)の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは社員の過半数を代表する人)と使用者(企業)との間で締結される書面による協定のこと。

(※2)厚生労働省が毎年6~7月ごろ職種ごとに定める、派遣社員が従事する業務と同種の業務に従事する正社員の平均的な賃金水準のこと。最新の適用分については、以下で公表されています。

派遣先均等・均衡方式とは?

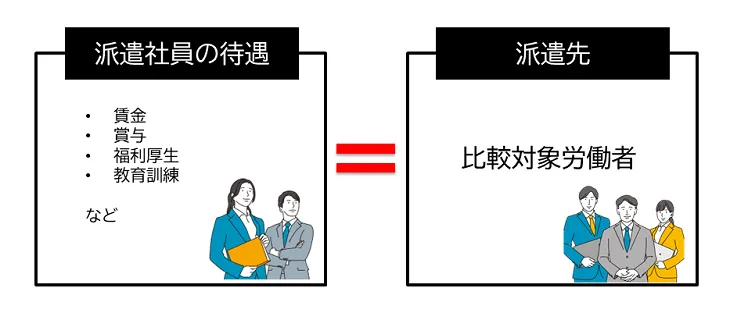

派遣先企業の正社員の待遇と均等・均衡を図ることで、同一労働同一賃金に対応する方式です。

派遣先企業の正社員との間に不合理な格差が生じないよう賃金を決めます。

「正規社員と非正規労働者の待遇格差を禁止する」という同一労働同一賃金の本来の意味を考えると、この方式が妥当と思われますが、派遣社員にとっては、場合によっては同じ仕事内容でも賃金が下がるリスクが生じます。

また、後述のように比較対象労働者の選定や待遇に関する情報提供など派遣先企業の負担が多岐に渡ってしまいます。

比較対象労働者とは

労使協定方式も派遣先均等・均衡方式も派遣先には、「派遣社員が従事する業務ごとに比較対象労働者の賃金などに関する情報」を派遣会社に提供する必要があります。

比較対象労働者は、派遣社員と同じ業務に従事し、責任範囲も同等とされる派遣先の社員から選出します。比較対象労働者の詳しい選定方法は、厚生労働省の「労働同一賃金に係る自主点検表(派遣先用)(PDF) ![]() 」をご覧ください。

」をご覧ください。

「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」派遣先がすべきこと

労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のいずれかを選択する義務は派遣会社に課せられているものですが、どちらの場合も、派遣先企業が協力しなくてはならないことがあります。

労使協定方式で派遣先企業がすべきこと

- 仕事に必要な教育訓練を受けさせる

- 福利厚生施設を利用する権利を与える

労使協定方式では、賃金などは派遣会社との労使協定で決定しますが、仕事に必要な教育訓練を受ける権利や福利厚生施設を利用する権利などは、派遣先の正社員と同じでなくてはいけません。

そのため、派遣先企業は、派遣会社に自社の教育訓練や福利厚生施設についての情報を提供する必要があり、提供がない場合は、派遣会社との間で労働者派遣契約の締結ができません。また、情報提供は口頭ではなく、書面の交付やFAX、メールなどによって行い、その写しを派遣終了日から3年間保存しておく必要があります。

労使協定方式の場合に提供する情報

- 業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練

- 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設

均衡均等方式で派遣先企業がすべきこと

- 比較対象労働者の情報を派遣会社に提供する

派遣先均等・均衡方式では、派遣先企業は、自社の教育訓練や福利厚生施設についての情報に加えて、比較対象労働者の選定理由や待遇などに関する情報を派遣会社に提供する義務があります。提供がない場合は、派遣会社との間で労働者派遣契約の締結ができません。

情報提供は口頭ではなく、書面の交付やFAX、メールなどによって行い、その写しを派遣終了日から3年間保存しておく必要があります。

派遣先均等・均衡方式の場合に提供する情報

- 比較対象労働者の職務の内容や配置変更の範囲、雇用形態

- 比較対象労働者を選定した理由

- 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容

(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。) - 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質と待遇を行う目的

- 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

労使協定方式と派遣先均等・均衡方式のいずれかを派遣会社は選択しなければいけませんが、労使協定方式を選択する派遣会社が多い傾向にあります。

出典:比較対象労働者の待遇等に関する情報提供|厚生労働省(PDF) ![]()

労使協定方式の前提となる「同一労働同一賃金」とは?

2018年6月29日に「働き方改革関連法案」が成立しました。その重要項目のひとつに、いわゆる「同一労働同一賃金」があります。

同一労働同一賃金とは「同一の労働に対しては同一の賃金を支払うべき」という考えのもと、正規社員と非正規労働者の待遇格差を禁止することを指します。非正規労働者のなかでも派遣社員の同一労働同一賃金については、2020年4月に施行された「改正労働者派遣法」で規定されています。

ここでの同一労働同一賃金とは、派遣先企業の正社員と派遣社員との間の不合理な待遇格差の解消を目的としています。この改正における注目点のひとつが、派遣社員の賃金の決定方法についての規定です。

派遣会社は「労使協定方式」「派遣先均等・均衡方式」のいずれかを選択して、派遣社員の待遇を確保することが義務付けられました。

同一労働同一賃金の対応として派遣先企業が他に対応すべきことは?

前述の賃金、教育訓練、福利厚生に関する派遣会社への情報提供の義務以外にも、派遣先企業がすべき対応がいくつかあります。派遣社員を正しく受け入れるためには、理解しておく必要があります。待遇、各種書類への記載事項、情報提供の3つに分けて紹介します。

待遇

派遣料金の交渉における配慮

派遣社員の待遇改善が行われやすいよう、派遣料金についての配慮が求められます。

例えば労働派遣契約締結時の派遣料金交渉時に、派遣社員の待遇確保のために派遣会社が妥当な金額を示したにもかかわらず、それ以下の金額にするといったことは避けなければいけません。

また、労使協定方式において一般賃金が改定された場合、派遣先均等・均衡方式において比較対象労働者に昇給があった場合など、契約時・更新時以外のタイミングでも、派遣料金の改定に応じるといった配慮が求められます。

派遣料金については、「人材派遣の料金・費用|相場のつくられ方と仕組みを解説」で詳しく解説しています。

教育訓練

派遣会社の求めがあれば、自社の正社員と同様に、業務遂行に必要な教育訓練を受けさせなければいけません。

福利厚生

自社の食堂・休憩室・更衣室については、自社の正社員と同じように利用できるようにしなければいけません。

また、正社員が利用する自社にある売店や病院、保育所、図書館や保養施設など「食堂」「休憩室「更衣室」以外の施設についても、できる限り正社員と同様に利用できるよう配慮しなければいけません。

各種書類への記載事項

労働者派遣契約の記載事項

2020年4月より記載事項に次の2点が追加されますので、対応する必要があります。

✓ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

派遣社員に任せる業務に伴う責任の程度を記載します。この内容は、派遣会社が派遣社員の賃金を決定する際の指標になります。

✓ 労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か

労使協定方式を採用した派遣社員の場合に限って受け入れるかどうかを記載します。限定しない場合は、派遣先均等・均衡方式で賃金を決定する派遣社員が派遣されてくることもあります。

派遣先管理台帳の記載事項

記載事項に次の2点が追加されますので、対応する必要があります。

✓ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

✓ 協定対象派遣労働者であるか否かの別

協定対象派遣労働者とは、派遣元企業(派遣会社)と労使協定を締結した派遣社員のことを指します。賃金や待遇が労使協定により決定されます。

派遣会社と連携し情報を確認していきましょう。

情報提供

派遣会社の求めに応じて、自社正社員に関する情報や派遣社員の業務遂行状況など、派遣社員の待遇を適正に保つために必要な情報を提供するといった配慮をしなければいけません。

はじめての派遣社員受け入れガイド【初級編】

派遣社員の受け入れがはじめての企業向けに、基本的な知識や対応ポイントをまとめた入門ガイドをご用意しました。派遣の仕組みや注意点をわかりやすく解説しています。

<この資料でわかること>

・ 派遣の基本的な仕組み

・ 派遣契約と受け入れの流れ

・ 受け入れ時の注意点と管理ポイント

まとめ:派遣先企業がするべき対応をしっかり理解しよう

改正労働者派遣法の施行により、派遣社員の「同一労働同一賃金」の実現のため、派遣会社のみならず派遣先企業もさまざまな対応が必要です。

派遣社員を受け入れている、あるいはこれから受け入れる可能性があるのなら、不合理な待遇差を解消するための配慮・取り組みに必要とされる内容を十分理解し、派遣会社と互いに必要な情報提供を滞りなく実施することが求められます。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次