派遣先管理台帳とは?作成ルールと記載必須事項について詳しく解説

目次

派遣先管理台帳 完全ガイド

派遣法で作成が義務付けられている「派遣先管理台帳」の作成のポイントや記載例などについて、分かりやすく解説した資料をご用意しています。

企業が人材派遣サービスを利用して派遣社員を迎える際には、労働者派遣法にしたがって「派遣先の講ずべき措置」を図る義務があります。

そのひとつが派遣先管理台帳を作成し保存することです。本記事では、派遣先管理台帳に記載する18の必須項目とルールについて解説します。

この記事を読んでわかること

- 派遣先管理台帳の作成や運用ルールが理解できる

- 派遣先管理台帳に記載すべき事項が明確になる

- 派遣会社に伝えるべき事項がわかる

派遣先管理台帳とは?

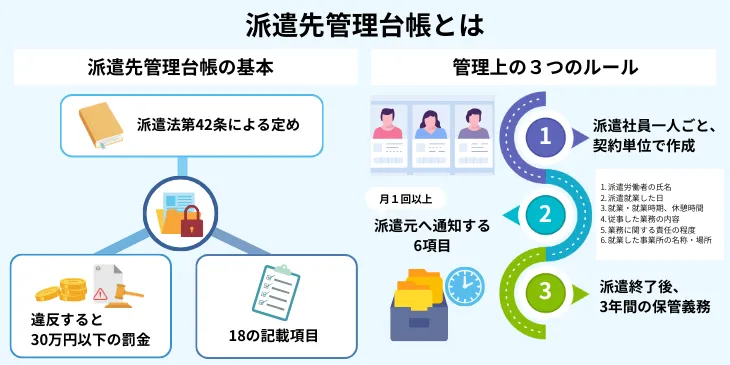

派遣先の管理台帳とは、実際に派遣社員が働いた日ごとの労働時間や仕事の内容などを記録したものであり、業務日報としての役割もあります。派遣先管理台帳の作成は、労働者派遣法の第42条により定められた派遣先に課せられている義務です。

この管理台帳は、派遣社員一人ひとりの作成が義務付けられています。

派遣先管理台帳のルール

- 派遣先管理台帳は、派遣先が作成する(情報は派遣会社から提供してもらう)

- 記載必須項目は18つ

- 派遣会社に伝える義務のある項目は6つ

- 保管期間は3年

- 保管方法は、紙またはデータ

- 派遣社員一人ひとりに対して作成

派遣先管理台帳を作る目的

派遣先管理台帳を作る目的は大きく分けて2つあります。

- 派遣先が派遣社員の就業実態を記録することによって適切な労務管理を行えるようにする

- 派遣元が派遣社員の雇用管理を行う際の資料にする

派遣社員は業務の指示を派遣先から受けますが、雇用主は派遣元の企業であるため、雇用管理は派遣元が行います。そのため、派遣先での就業実態を把握しなければなりません。

しかし、派遣会社が直接就業状況を確認することは困難であるため、派遣先が管理台帳を作成し、派遣元に内容の一部を通知する必要があります。

人材派遣の仕組みについては、「【図解】人材派遣とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

派遣先管理台帳の作成が必要ないケース

例外として、派遣先が直接雇用している従業員と派遣社員の合計が5人以下の事業所は派遣先管理台帳の作成義務はありません。

しかし、作成義務がないとはとはいえ、派遣先としても派遣社員の契約内容や勤務状態、業務内容、進捗状態などの把握は労務管理上重要であるため、記録を残すことをおすすめします。

人材派遣の基礎知識

- 派遣社員と自社社員の管理の違いがよくわからない

- どんな契約が必要なの?

- 派遣社員に関する労働法ってなに?

- 派遣社員を受け入れる時に知っておきたいこととは?

派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違い

派遣元管理台帳は、派遣社員の労働環境の管理と確認を行うために、派遣会社(派遣元)に作成が義務づけられています。共通している項目は多くありますが、派遣社員の雇用主である派遣会社には、下記のような項目も記載する必要があり、派遣先からの情報提供が重要です。

- キャリアコンサルティングの実施日および内容

- 時間外労働・休日労働がある場合、時間外労働・休日労働させることができる日または時間数

- 派遣元責任者について

など

派遣元管理台帳の保管も3年であり、派遣社員ごとに作成します。

派遣先管理台帳に記載すべき18項目

派遣先管理台帳は、労働者派遣法により記載するべき項目や内容が決まっています。一覧と内容を解説します。

記載する18項目一覧

| NO | 記載項目 | 派遣元へ通知 |

| 1 | 派遣労働者の氏名 | 〇 |

| 2 | 派遣会社の名称、もしくは派遣元である個人事業主の氏名 | |

| 3 | 派遣元事業主の事業所名 | |

| 4 | 派遣元事業主の事業所在地 | |

| 5 | 業務内容 | 〇 |

| 6 | 派遣労働者の責任の程度 | 〇 |

| 7 | 協定対象派遣労働者かの別 | |

| 8 | 無期雇用か有期雇用かの別 | |

| 9 | 派遣就業する事業所の名称、就業場所および組織単位など、派遣社員が就業する事業場の名称や所属部署 | 〇 |

| 10 | 派遣就業した事業所の所在地 | 〇 |

| 11 | 派遣元責任者 | |

| 12 | 派遣先責任者 | |

| 13 | 就業状況 | 〇 |

| 14 | 派遣労働者からの苦情処理状況 | |

| 15 | 教育訓練の日時および内容 | |

| 16 | 派遣受入期間の制限を受けない業務を行う労働者派遣に関する事項 | |

| 17 | 雇用保険・社会保険の被保険者資格取得届提出の有無 | |

| 18 | 紹介予定派遣の有無 |

上記の補足

3 派遣元事業主の事業所名

派遣会社の事業所の名称を記載します。2と同じものになることもありますが、支社や支部がある場合は、その名称も含めて3に記載します。

4 派遣元事業主の事業所在地

派遣契約の許可を受けている派遣会社などの事業所の所在地、電話番号を記載します。

5 業務の内容

派遣社員が行う業務内容(派遣契約と同じ内容)を記載します。日雇派遣の禁止の対象外となる政令で定められた業務の場合は、該当する業務の号番号も記載します。

6 派遣労働者の責任の程度(2020年改正)

派遣社員に役職がある場合は、役職名を記入します。併せて、役割の範囲や決裁権限、緊急時に行う対応などを具体的に記載します。

なければ、「役職なし」というように無いことを明確にします。

7 協定対象派遣労働者かの別(2020年改正)

労使協定方式→協定対象労働者

派遣先均等・均衡方式→協定対象労働者ではない

8 無期雇用か有期雇用かの別

派遣契約における派遣社員の契約が、無期雇用の場合「無期雇用派遣労働者」、有期雇用の場合「有期雇用派遣労働者」と記載します。

10 派遣就業した事業所の所在地

派遣社員が就業する事業場の住所、電話番号などを記載します。

11 派遣元責任者

派遣元責任者は派遣先との調整を図るなど派遣社員労務管理を担う者を指し、労働者派遣法の定めにより派遣会社の社員の中から選任します。

派遣元責任者に関する以下の情報を派遣会社より取得します。

- 氏名

- 役職

- 連絡先

12 派遣先責任者

派遣先管理台帳には、選出した派遣先責任者の以下の情報を記載します。

- 氏名

- 役職

- 連絡先

派遣先責任者は、派遣社員が派遣先で業務を円滑に遂行できるように労務管理を担う人を指し、労働者派遣法の定めにより派遣先の社員の中から選任します。

<派遣先責任者の主な業務>

- 派遣社員の業務管理

- 派遣元との連絡調整、派遣社員から苦情が出たときの対応

- 管理台帳の記録や管理

<選任資格要件>

派遣先責任者は、下記の要件に該当する者が適任とされています。

- 労働関係法令の知識があること

- 厚生労働省指定の機関で実施する「派遣先責任者講習」を受講することでも上記知識の取得は可能です。

- 人事・労務管理などの専門的知識を持っているか、相当な期間の職務経験があること

- 派遣労働者の職務内容の決定や変更などを行う権限を持つ者であること

<配置人数>

責任者数は、事業所内での派遣社員数が1人以上100人以下の場合1名以上とし、それ以上の場合は100名ごとに1名以上追加します。

ただし、派遣先企業の直接雇用の従業員と派遣社員を合わせた人数が5人以下の場合は、派遣先責任者の選任は必要ありません。

13 就業状況

派遣社員が就業した日ごとに始業・終業時刻ならびに休憩時間の実績を記録します。業務日報のように業務内容を記載しても構いません。

14 派遣労働者からの苦情処理状況

派遣社員から業務内容や職場環境などの苦情があった場合のみ、次の内容を記載します。

- 苦情を受けた日付

- 苦情の内容

- 苦情に対して派遣先が実施した対応や対策

15 教育訓練の日時および内容

派遣先が派遣社員に研修などの教育訓練を行った場合のみ、次の項目を記載します。

- 教育訓練の実施日、時間数、内容

派遣社員の教育訓練については、「派遣社員の教育はどこまで必要?労働者派遣法に即した対応を解説」で詳しく説明しています。

16 派遣受入期間の制限を受けない業務を行う労働者派遣に関する事項

派遣社員が同じ派遣先事業所で就業を続けられるのは、受け入れ開始日から最大で3年間です。ただし、条件や業務内容によっては派遣受け入れ期間の制限を受けません。

本項目では、下記の条件に当てはまる場合は「派遣受入期間の制限を受けない業務」と記載し、それ以外の業務では「派遣受入期間の制限を受ける業務」と記載します。

- 派遣社員が派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合

- 派遣社員の年齢が60歳以上の場合(管理台帳には、60歳以上か否かについても記載します)

- 有期のプロジェクト業務であり、終期が決まっている場合

- 1か月の勤務日数が通常の従業員の半分以下であり、なおかつ10日以下である場合

- 産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務を行う場合

派遣受入期間の制限を受けない業務」と記載した場合は、「期間限定プロジェクト」「育休の代替要員」などの理由、業務内容などを記載します。

派遣期間の制限については、「【図解で説明】抵触日とは?2つの種類と派遣先が対応すること」で詳しく解説しています。

17 雇用保険・社会保険の被保険者資格取得届提出の有無

「無」の場合は、「加入資格がない」「手続き中」などの具体的な理由を記載します。手続き中の場合、手続き終了後は「有」に書き換えましょう。

18 紹介予定派遣の有無

この項目は派遣社員が紹介予定派遣の場合のみ、下記項目を記載します。

- 紹介予定派遣であること

- 派遣労働者を特定することを目的とした行為の内容

- 特定した基準

- 採否の結果

- 辞退または不合格であった場合には、その理由

紹介予定派遣とは、派遣期間(最長で6か月)終了後に派遣社員と派遣先の双方が同意した場合、派遣先の直接雇用の従業員になる働き方をいいます。

2020年労働者派遣法の改正による記載項目の追加

2020年の労働者派遣法の改正により、派遣先管理台帳に記載すべき項目が2つ追加されました(6 派遣労働者の責任の程度(2020年改正)、7 協定対象派遣労働者かの別(2020年改正))。以下でその背景と内容を解説します。

協定対象派遣労働者かの別

2020年4月に施行された改正労働者派遣法では、「同一労働同一賃金」として、正規社員と派遣社員の不合理な待遇格差を禁止しています。そのひとつとして、派遣元が派遣社員に支払う賃金を決定する際に、「労使協定方法」と「派遣先均等・均衡方法」のいずれかを採用することが義務付けられました。

「労使協定方式」は、派遣社員の賃金が、同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準以上になるように定めた額で、派遣元と労使協定を締結し運用する方法です。

「派遣先均等・均衡方式」は、派遣社員と同様の業務に従事している派遣先の正規社員との間で格差がないように賃金を決める方法です。ただし、派遣先から正規社員の賃金データを開示してもらう必要があるため、この方式は実際にはあまり使われていません。

派遣社員の賃金決定方法が労使協定方式による場合は「協定対象派遣労働者」、派遣先均等・均衡方式による場合は「協定対象派遣労働者ではない」と記載します。

派遣労働者の責任の程度

派遣社員に業務に関する一定の権限を持たせる場合は、業務内容と具体的な権限の種類、役職に就かせる場合は役職名と役割、部下の人数などを記載します。役職ではなくとも非常時のみ対処する「〇〇責任者」などの権限があればあわせて記載します。役職や権限がない場合は「権限なし」などと記載します。

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

派遣先管理台帳で通知すべき6項目

派遣先は派遣社員を受け入れている間、派遣先管理台帳の記載事項のうち、次の6項目を1か月に1回以上、一定の期日を決めて派遣元に通知する義務があります。

通知する6項目一覧

- 派遣労働者の氏名

- 派遣就業した日

- 就業日ごとの始業・就業時間および休憩時間(タイムカードの送付で行う場合もあります)

- 派遣労働者が従事した業務の内容

- 業務に関する責任の程度

- 派遣就業した事業所の名称・就業場所および組織単位

上記以外にも、派遣社員からの苦情申し出を受けた場合は、苦情の申出を受けた日付や苦情の内容、苦情に対して派遣先が対処した内容を、その都度派遣先に通知しなければなりません。

通知の方法

通知は、下記のいずれかで行います。派遣会社と調整し取り決めてください。

- 書面

- ファックス

- 電子メール

通知のタイミング

通知するタイミングは、1か月に1回以上、事前に決められた一定の期日までに行います。期日以外でも、派遣元から通知を請求された場合はただちに通知する必要があります。

派遣先管理台帳の保管期限と保管方法

派遣先管理台帳の保存義務期間

保存義務期間は派遣終了の日から起算して3年間です。契約更新がある場合は、更新後の派遣期間の終了日から起算して3年間の保存が必要です。

例えば、ある派遣社員の派遣契約を2回更新している場合「最後の派遣契約終了日」を保存期間の起算日と考えます。起算日から保存するのは、終了日以前のすべての派遣先管理台帳です。契約更新ごとにその直近で記録されていた派遣先管理台帳の保存期間の起算日が発生するわけではありません。

保存方法

派遣先管理台帳は、紙と電子データ、どちらで作成しても構いません。派遣先管理台帳には、就業日、勤務開始時間・終了時間、休憩時間を記載しますが、タイムシートなど別紙で記録している場合、タイムシートも一緒に保管します。

派遣先管理台帳の作成例

派遣先管理台帳の作成準備と記載内容の例を説明します。

書類の作成

派遣先管理台帳の作成にあたってはフォーマットを準備します。定められた書式はないので、自社でフォーマットを作っても問題ありませんが、記載すべき事項が多いので漏れがないように注意が必要です。

また、各都道府県の労働局が公開している書式を利用する方法のほか、派遣先管理台帳が簡単に作成、更新できるツールを導入することにより、効率よく派遣先管理台帳を整備することができます。

参考: 労働者派遣関係書類記載例及び参考資料|厚生労働省・三重労働局 ![]()

<派遣先管理台帳の具体的な記載例>

1 派遣労働者の氏名

〇〇〇〇(60歳未満)

2 派遣元事業主の名称

〇〇株式会社

3 派遣元事業主の事業所名

〇〇株式会社〇〇営業所

4 派遣元事業主の事業所在地

郵便番号・住所・電話番号を記載

5 業務の内容

資材管理オペレーター業務

<業務内容>

資材の在庫管理

在庫管理表、見積書、請求書などの作成と管理(PC使用)電話およびメールでの顧客応対

6 派遣労働者の責任の程度

主任(部下3名)

部下が作成した在庫管理表、見積書の内容をチェックする

7 協定対象派遣労働者かの別

協定対象派遣労働者である

8 無期雇用か有期雇用かの別

有期雇用

9 派遣就業した事業所の名称、就業場所および組織単位

〇〇株式会社〇〇営業所 管理部資材管理課

10 派遣就業した事業所の所在地

郵便番号・住所・電話番号を記載

11 派遣元責任者

派遣会社社名 営業部課長 〇〇〇〇

12 派遣先責任者

管理部長 〇〇〇〇

13 就業状況

〇月〇日9:00~18:00(休憩時間12:00~13:00)

・PC操作業務6時間

・顧客応対業務2時間

〇月〇日 9:00~18:00(休憩時間13:00~14:00)

・課内ミーティング出席2時間

・PC操作業務6時間

14 派遣労働者からの苦情処理状況

苦情日時 〇月〇日

苦情の内容

〇月〇日、〇〇総務課長より、社内全体会議に使用する資料の作成を依頼された。業務として受けられないと断ったところ叱責された。

苦情への対処

管理部長より総務課長に対して、会議資料の作成は派遣対象業務ではないので、以後依頼しないでほしいと説明、了承を得た。

15 教育訓練の日時および内容

〇月〇日(月)13:30~17:30

業務で使用するPCを新機種にしたため、操作方法に関する基礎的訓練の実施

16 派遣受入期間の制限を受けない業務を行う労働者派遣に関する事項

派遣受入期間の制限を受ける業務(60歳未満)

17 雇用保険・社会保険の被保険者資格取得届提出の有無

雇用保険:〇月〇日資格取得・〇月〇日資格取得届提出済

健康保険および厚生年金:〇月〇日資格取得・〇月〇日資格取得届提出済

派遣先管理台帳に関するよくある質問

ここでは、派遣先管理台帳に関してよくお問い合わせをいただく事項について解説します。

- 派遣先管理台帳の作成義務に違反するとどうなりますか?

- 派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違いとは?

- 派遣先管理台帳と個別契約書の違いとは?

- 派遣先管理台帳に押印は必要か?

- 派遣社員を直接雇用しました。派遣先管理台帳の保存義務はどうなりますか?

- 派遣社員のタイムシート/勤怠管理については、どの程度の責任がありますか?

派遣先管理台帳の作成義務に違反するとどうなりますか?

派遣先が管理台帳を所定の方法で作成しなかったり、派遣元への通知や管理台帳の保存をしなかったりと義務を怠った場合は、労働者派遣法違反により30万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

派遣先管理台帳の作成や管理は派遣社員一人ひとりに行うため、受け入れている派遣社員の人数が増えるほど作業も煩雑になります。派遣先管理台帳は記載内容が多いだけではなく、その都度内容の追加や更新が必要なので、作成と管理作業の効率化を図っていきましょう。

派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違いとは?

派遣先管理台帳は、派遣先事業主がつくる派遣労働者ごとにつくる台帳で、労働者派遣法第四十二条で作成と3年間の保存および記載事項の派遣元事業主への通知が義務付けられています。

一方の、派遣元管理台帳は、派遣元事業主が派遣労働者ごとにつくる台帳です。こちらは、労働者派遣法第三十七条で作成と3年間の保存が義務付けられています。

派遣先管理台帳と個別契約書の違いとは?

どちらも派遣社員が従事する業務内容や就業先についての記載が必要なものではありますが、個別契約書は業務期間や業務時間などの条件が定められたものであるのに対し、派遣先管理台帳は派遣就業した実績を記録するものであるなど、その性質が異なります。よって、個別契約書そのものを派遣先管理台帳の代用とすることはできません。

なお、個別契約書への記載に必要な項目は労働者派遣法第二十六条で定められています。

派遣先管理台帳に押印は必要か?

派遣先管理台帳に社印などの押印は必ずしも必要ではありません。

派遣社員を直接雇用しました。派遣先管理台帳の保存義務はどうなりますか?

直接雇用した場合でも、派遣先管理台帳の保存義務はあります。派遣契約が終了した日を起算日年、3年間保管してください。

派遣社員のタイムシート/勤怠管理については、どの程度の責任がありますか?

派遣社員の日々の勤怠管理については、派遣先企業に管理先責任があると言えるでしょう。実際の勤務開始や休憩、終了時間を派遣会社が毎日確認することはできません。

派遣管理ツールや自社の勤怠システム、派遣会社が提供するツールやタイムシートを利用し、確認フローを作り、スムーズに確認ができる環境を整えます。

仮に派遣社員の勤怠時間におかしな点があった場合は、本人に確認する、派遣会社の担当者に確認するようにしましょう。

派遣先管理台帳 完全ガイド

こちらの資料もおすすめです

目次

目次