高卒採用の流れとは?スケジュールと守るべきルールを解説

目次

人手不足を背景に、高卒を対象とした新卒採用を再開したり、採用人数を増加したりする企業が増えています。初めて高卒採用を担当する方や、採用エリアや募集職種の拡大を検討している方に向けて、高卒採用の特徴や手法、基本的な流れ、守るべきルール、入社後の定着率向上施策について解説します。

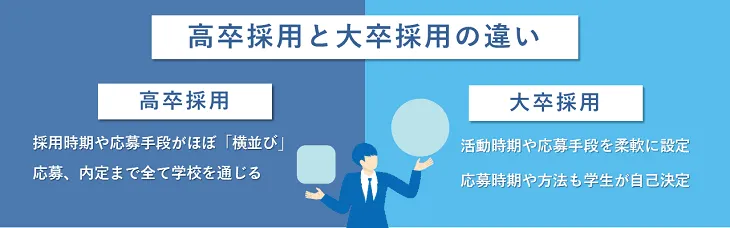

高卒採用と大卒採用の違い

高卒と大卒の採用活動で最も大きな違いは「自由度」です。

大卒採用の場合、政府から一定の要請はありますが、企業は自社の採用基準に基づき、活動時期や応募手段を柔軟に設定します。学生も、いつ、どのように、何社に応募するかを自分で決定します。動きが活発になるピーク時期はあるものの、比較的長い期間で採用活動を行うことができます。

一方、高卒採用の場合は採用時期や応募手段がほぼ「横並び」で行われます。企業研究から応募、内定まで全て学校を通じて行うのが高卒就活です。

また、高卒採用では、県ごとに「横並び」の規定が若干異なるという特徴があります。全国複数の拠点で高卒採用を行う場合、県のハローワークの要項をきちんと把握することが重要です。

高卒採用の手法

高卒採用の手法は大きくわけて「学校斡旋」と「自己開拓」の2種類です。それぞれ解説します。

学校斡旋

学校斡旋は、その名の通り学校(高校)に生徒との仲立ちを依頼する採用手法です。

企業はハローワークの指定に基づいた求人票を作成して学校に送り、学校はその求人票に基づいて学校内で生徒に求人を紹介します。学校を指定する推薦依頼求人の場合、同じ求人に希望者が複数いた場合はどの生徒を推薦するか学校内で決定します。

生徒と企業のやり取りはすべて学校を通じて行われ、求人応募前の企業見学受付や内定後のコミュニケーションも生徒と企業が直接行うことは基本的にありません。

高校生の多くはまだ未成年であることから、学業に集中できる環境をよりしっかりと確保するために行われている措置です。

この学校斡旋は高卒採用の主流であり、高校によってはほぼ学校斡旋によって就職先を決めるケースもあります。

自己開拓

自己開拓は、学校に届いた求人票以外で、自分で応募する企業を探すスタイルの就職活動です。

一般に公開されているハローワークの求人情報や企業のホームページ等を通じて、高校生自身が自ら希望する企業を探し、高校生の新卒採用を行っているか確認するところからはじめます。

ここ数年、高校生を対象にした就職サイトや合同企業説明会を運営する民間企業が登場したこともあり、自己開拓で応募する企業を探す生徒も少しずつ増えていますが、このルートを選ぶのはまだまだ少数です。

また、知人や親の会社に入社する「縁故採用」は、昔から学校斡旋以外の方法として長く活用されています。

高卒採用の基本的な流れ

高卒採用のメインとなる学校斡旋を中心に、企業側・生徒側からみたそれぞれの基本的な流れを解説します。

高卒採用のスケジュール

高卒採用では、全国高等学校長協会、主要経済団体、政府(文科省及び厚労省)による「高等学校就職問題検討会議」で定められた下記スケジュールに則って進みます。

| ハローワークによる求人申込書の受付開始 | 6月1日 |

| 企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 | 7月1日 |

| 学校から企業への生徒の応募書類提出開始 | 9月5日 (沖縄県:8月30日) |

| 企業による選考開始および採用内定開始 | 9月16日 |

いわゆる「解禁日」の前に活動を行うことは現実的ではありません。

企業の選考スケジュール

企業の高卒採用は、ハローワークを通じて求人票を発行することから始まります。ハローワークでの求人申込書の受付開始は6月1日からですが、受付開始前に例年4月下旬から5月にかけて『学卒求人説明会』が各ハローワークで開催されます。

ハローワークによっては、学卒求人説明会への参加が求人申込書受付の条件として設定されるケースがあります。都道府県が異なる場合、募集する事業所の管轄ハローワークごとに求人票作成の要項を必ず確認してください。

7月1日の解禁日に間に合わせるため、求人票の申込は6月中旬までには済ませるように準備を進めます。

採用予定の事業所周辺にある高校や、これまで採用実績のある高校など、よりPRに力を入れるべき高校については、できるだけ求人票と併せ会社パンフレットなどの資料を持参し、就職担当教諭に紹介の依頼のための訪問を行いましょう。

この学校訪問により、求人票を持参する7月第1週は高卒採用における最も忙しい時期となります。各高校のホームページなどを参考に、訪問予約をお願いしましょう。

高校の夏休み期間には、応募前職場見学の受け入れを実施します。これは、生徒に直接会社をPRできる唯一の機会です。生徒だけでなく先生が同伴するため、応募前職場見学のスケジュールは柔軟に設定しましょう。

応募書類提出開始の9月5日から学校を通じて応募書類が届きます。選考解禁日の16日までに面接日時を通知し、16日以降、9月内を目途に選考を実施します。

なお、選考から結果の通知まで、1週間以内に行うことが望ましいとされています。大卒採用のように、複数の選考ステップを経て書類選考から内定までに数か月を要することはありません。

高校生の就職活動スケジュール

近年では入学年次からキャリア教育を実施する高校も徐々に増えていますが、就職活動を行うのは最終学年である3年生です。多くの高校では3年生の5~6月ごろ、求人票の見方や就職活動の流れを説明する「就職説明会」を実施します。

7月1日の解禁日から1週間程度で求人票の取りまとめを行い、学校内で生徒が閲覧できるように整えられます。生徒は求人票のなかから、先生を通じて候補としたい会社の応募前職場見学会に申込みます。

なお、求人票は高校を指定して推薦を依頼する「推薦依頼」と「推薦依頼校を指定しない」形があります。推薦依頼求人について同じ学校で複数の生徒が希望を出した場合は、学内での選考が実施されるため、8月下旬に学校内で希望が取りまとめられ、9月5日までに就職希望の生徒それぞれの応募企業が確定します。

9月16日以降、各企業での面接が行われます。近年では高卒の面接でもオンライン面接を実施するケースも増えてきていますが、通信料などの経済的な負担の観点等から、大卒と異なり、生徒の自宅以外での実施が推奨されていることに注意が必要です。

この第1回目の応募では内定に至らなかった場合、募集を締め切っていない会社にまた改めて応募します。なお、都道府県によって10月もしくは11月以降は複数の会社を併願して採用選考に応募することが可能になります。

高卒採用で注意するべきルール

高卒採用には、大卒採用や経験者採用にはない高卒採用独自のルールがあります。ここでは多くの都道府県で共通のルールを紹介します。一部、日程などに違いがあることに注意が必要です。募集する事業所のある管轄のハローワークで必ず要項を確認してください。

高卒採用の三者間ルールとは

冒頭に紹介した「高卒採用と大卒採用の違い」が生じる理由が高卒採用の「三者間ルール」です。三者とは高校・経済団体・県と県の労働局が該当します。

各県の立高等学校長協会、経営者協会や商工会議所、県労働局などが毎年3月頃、翌年の 応募・選考等に関する申し合わせを発表、これを企業が順守することで紹介したような応募方法やスケジュールになっています。

この三者の協議は全国一律ではなく県単位で取り決められるため、各都道府県によって若干の違いが生じるのです。

一人一社制

一人一社制とは、生徒が求人に応募できる企業を1度につき1社だけに限定し、同時に複数の企業の選考を受けないという高卒独自のルールです。学校が関与し学業への影響を最小限に抑えるため、また企業にとっては内定辞退が起こりにくく採用のめどがたちやすいというメリットがあり、長年続いてきました。

しかし、この一人一社制については「主体的な職業選択を妨げる原因のひとつであり、早期離職につながっている」という指摘もあり、沖縄、秋田、和歌山、大阪、茨城では「公開求人に限って解禁日より一人二社まで応募可能」になるなど、緩和の動きも拡がっています。

また、応募時期によっては一人二社まで応募できる場合もあります。

生徒への直接連絡禁止

高卒採用では、生徒への直接連絡が禁止されています。採用面接日時や面接結果など、全て書面で学校を通して生徒に通知します。

内定後であっても直接連絡は禁止されています。卒業前実習・内定者教育研修などの実施や生徒の家庭訪問なども行ってはいけません。

書類選考のみでの合否判定の禁止

大卒採用では一般的に用いられているエントリーシートやウェブテストのみでの選考はできません。高卒者はアルバイトなどを含めた職業経験に乏しいという点を考慮し、より多面的に評価を行うため、面接選考を実施する必要があります。

全国高等学校統一応募用紙の使用

企業独自の設問を設けた個別のエントリーシートを利用することはできません。

高卒の応募書類は「全国高等学校統一応募用紙」という共通様式が指定されています。なお、この「全国高等学校統一応募用紙」が作られる元々のきっかけとなったのが「近畿統一応募用紙」です。

戦後根強く残っていた差別的項目を聞く会社独自の応募書類を排除するため、近畿地方の高校が主体となって昭和46年に策定されたことをきっかけに全国に導入されることになりました。

現在でも近畿圏の府県では「近畿統一応募用紙」と呼称されます。内容はほぼ同じですが、近畿統一応募用紙では令和2年に性別欄が廃止になるなど、異なる部分もあります。

また、学校などにより手書きとPCのどちらでも提出を可とするかなど、扱いに違いがある場合があります。

成人年齢の引き下げによる影響は

2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。民法によって、未成年が雇用契約を締結する際には法定代理人(親権者または後見人)の同意が必要と定められており、高卒時点で未成年であった2022年以前は、雇用契約書交付の際に親の同意書が必要でしたが、成人年齢引き下げによって法的に必須ではなくなっています。

しかし、成人年齢に達しているとはいえ社会経験が少なく、保護者としても心配や不安を感じることが多いことに変わりはありません。

本人のみならずその保護者にも自社の情報や労働環境について、資料や説明に十分配慮し、伝える努力を重ねましょう。

新卒採用スターティングガイド

新卒採用をこれから始める企業向けに、採用活動の基本ステップをわかりやすくまとめたガイドです。 計画立案から母集団形成、選考、内定者フォローまで、一連の流れを整理して解説しています。

<この資料でわかること>

・ 新卒採用に取り組む際の基本ステップ

・ 計画立案から採用成功までの流れ

・ 母集団形成・選考・内定者フォローのポイント

高卒採用における早期離職率を改善するには

高卒採用の特徴として、より若年層であることや、複数の会社を比較して就職活動を行う経験が少ないことから、早期離職率が高いことが挙げられます。

ミスマッチを防ぎ、早期離職率を抑えるための改善ポイントについて紹介します。

できるだけ定期採用を実施する

年の近い先輩社員がロールモデルとして社内にいることで、若手社員が将来の自分をイメージしやすくなります。また、高卒社員を育てる社内の教育体制も、継続して経験を積むことができます。

高校・生徒側にとっても、毎年卒業生が入社している会社への安心感・信頼感が醸成され、認知度も向上する良い循環が生まれます。

仕事内容はできるだけ詳細に伝える

ミスマッチの大きな理由の一つに、「思っていた仕事と違った」という仕事理解の不足が挙げられます。職場見学の際、仕事内容についてはその大変さも含め、できるだけ具体的にイメージできるように伝える工夫をしましょう。

より丁寧な受入体制を

「現場に配属されれば自然と仕事を覚えていくもの」という昔ながらのOJTスタイルでは、かえって一人前の社員としての成長スピードが遅い、という声は少なくありません。研修期間は長めにとり、時間をかけて育てるように十分な受け入れ態勢を整えましょう。

まとめ

高卒採用では、大卒採用と異なり、各都道府県のハローワークで求人票を取得し、各高校を通じて募集と選考を行う「学校斡旋」スタイルが主流です。選考スケジュールとルールに注意しながら、取り組みましょう。近年、高卒求人倍率は上昇の一途を辿っています。高卒採用成功には、高校生にとって魅力ある職場づくりが欠かせません。高校生向けの会社パンフレットや採用サイトなども活用しながら、自社の魅力を先生・生徒に伝えていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次