【高専採用の始め方】ルール・スケジュールと大卒・高卒採用との違いを解説

目次

優秀な学生を採用したい、理系学生の採用を強化したいなどの理由で、新卒採用での高専(高等専門学校)卒業者の採用を検討中の採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、高専卒を対象とした新卒採用の特徴やルール、導入する場合のスケジュールや母集団形成の方法など、高専採用の基礎知識を解説します。

高専採用とは?特徴やルールを解説

高等とはどんな教育機関なのか、高専生が採用ターゲットとして人気な理由は何かなど、高専採用特有の特徴や採用のルールについて解説します。

高専(高等専門学校)とは

高専(高等専門学校)は、実践的な技術者を養成するための高等教育機関で、全国に国公私立あわせて58校、約6万人の学生が学んでいます。

中学を卒業後、5年間一貫教育で電気、電子、機械、土木建築、物質、情報など工学系や商船系の専門的な勉強や実習に取り組みます。また、5年間の「本科」を卒業後、さらに2年間でより高度なレベルに取り組む「専攻科」もあり、専攻科課程の修了者は、大卒と同じ学士の学位を得ることができます(ただし、大学改革支援・学位授与機構の審査を経る必要がある)。

多くの高専は入学するためにその地域の進学トップ校と競う高い学力が求められます。本科卒業後には大学3年次に編入、専科卒業後には大学院に入学と、さらに進学することも可能です。

高専採用の特徴は?

| 本科 | 専攻科 | |

| 研究開発設計 | 14.5% | 27.0% |

| 技術者 | 51.5% | 42.1% |

| 生産工程職 | 3.9% | 2.5% |

| その他技術系 | 26.6% | 24.6% |

| その他事務営業系 | 3.6% | 3.9% |

即戦力の技術者として企業からの評価も高く人気があり、学生自身も身に着けた専門的な知識を活かした仕事に就きたいと考える傾向にあります。

また就職先を選ぶ際、卒業した高専の所在地とは異なる都道府県の企業を選ぶ学生が7割以上であることも大きな特徴です。自分の学んだ専門性を活かすために、地元にこだわらず広い視点で就職先を選ぶ学生に出会えるチャンスがあります。

このため、企業の高専卒業生の採用意欲は非常に高く、高専1校あたりに寄せられる求人票送付企業が1550.4社であるのに対し、実際に高専から学生を推薦された企業の平均は96.2社で、わずか6.2%です。

参考:文部科学省|令和5年度 「先導的大学改革推進委託事業」 高等専門学校卒業者のキャリアパス等に関する調査研究 調査報告書 ![]()

高専採用が注目を集めている理由

高専では一般的な高校と同じ普通教育に加え、学年が進むほど専門的な技術・工学教育を受けることができます。多くの高専で授業時間は大学と同じ1コマ90分で、社会の様々な課題に対して実際に技術で解決に取り組む実践的なプログラムが組まれます。

東京工業高等専門学校などを中心に実践する「社会実装教育」はその代表的なプログラムです。卒業後、技術者として即戦力となることを前提として、理論だけでなく実験や実習など「手を動かして学ぶ」機会が多く、柔軟性と即戦力を兼ね備えた貴重な人材として多くの企業から注目を集めています。

高専採用のルールは?

高専の求人についてのルールは大学・専門学校・職業能力開発施設(高卒2年過程)などの卒業予定者と同様です。

大学生と同じように就職サイト経由の応募や企業ページからの直接応募、SNSでのスカウトなどの自由応募で高専生を採用することも可能です。

ただし、大卒・短大・専修学校等と大きく異なる特徴として「学校へ届いた求人票のなかから学校の推薦を経て応募する学校推薦」を利用して就職活動をする傾向が高く、学生の割合は本科で78.8%、専攻科で64.9%と高い数値になっています。(資料出所:同上)

最終的に自由応募で就職活動をした学生も、最初は学校に来た求人票のなかから応募先を検討した、というケースも少なくありません。「実際に推薦を受けられるかどうか」という点だけでなく、自由応募のための企業広報に繋げるためにも、求人票は必ず対応しましょう。

なお、高専生のキャリア支援のための学内専用求人・進学情報サイト「高専キャリアサポートシステム(学内進路支援サイト)」(運営:メディア総研株式会社)を利用することで、多くの高専の専門学科ごとに求人票やインターンシップ情報の送信ができます。企業・学生とも利用は無料です。参加校は学内進路支援サイト内で確認できます。

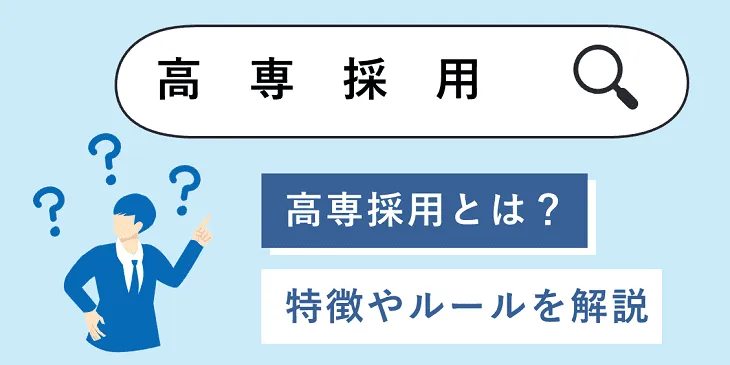

高専採用のスケジュール

ここから、新卒採用のワンシーズンを通じて高専採用のスケジュールと共に注意点を確認していきましょう。学業が忙しい高専生を採用するには、学校に合わせたスケジュール設定が非常に重要です。

8月~翌年2月:インターンシップ、企業説明会など

高専の学生が就職活動を本格的に意識し始めるのは、大学生と同じく卒業学年の1年前、4年生からです。

高専の特徴に、教育課程におけるインターンシップの活用があります。インターンシップを「学外実習」と位置づけ、8月~9月初旬の夏季休業期間に「3省合意に基づく汎用的能力・専門活用型インターンシップ(長期休暇期間に5日間以上実施することなど)」を行った学生に対して単位を認定することもあり、多くの4年生が長期インターンシップに取り組みます。

なお、このインターンシップは学校を通じて申し込み、学校によっては3年次にインターンシップ説明会を開催します。あくまでも学業のなかで、キャリア教育の一環で行われているため、学生によって「将来の就職先の選定」に個人差があります。ただ、インターンシップを通じて様々な企業の存在を知り、就職先としてイメージする貴重な機会として定着しています。

ここ数年で、就職活動年次を問わないインターンシップや、長期間の有償インターンシップ、採用広告の一環としてのワンデーオープンカンパニー説明会を開催するなど、企業側もさまざまな取り組みを進めています。

学生は夏休みのインターンシップ経験を踏まえ、翌年の就職活動に向けた合同企業説明会や、学内に高専卒業生が来校するOB・OG訪問会に参加しながら企業研究を進めていきます。

実際の応募に直結する大切な広報時期ですが、高専では1月末~2月にかけて学年末試験があります。特定の学校をターゲットにする場合は学生の勉強の支障のない時期を選んでインターンシップや説明会を行いましょう。

3月:学生の就職活動スタート

3月1日には、学校推薦の求人票が公開されます。各企業は3月1日の求人票公開に間に合うように求人票を手配し、各高専のコースごとに求人の依頼を出します。

多くの学生は求人票公開以前に「どの求人に応募したいか」を検討しており、公開直後から希望する求人への推薦に応募します。各学校へそれぞれ何人の推薦を依頼するかの枠があり、その枠を超えて学生が応募した場合など、学内で「誰を推薦するか」という選考が設けられます。

成績やインターンシップ活動実績などで評価され、最終的に学校が認めた生徒に推薦が出されます。

4月:選考を進める

推薦を受けたからといって、その企業での内定が保証されるわけではありません。企業は推薦された学生を選考します。

選考方法の代表的な流れ

- エントリーシートや志望理由を提出

- 筆記試験

- 面接

自由応募と比較すると、エントリーシートや筆記試験などの免除や、面接回数が少なくなったりするのが一般的です。

5月:GW明けには内定を

GW明けから6月にかけて、順次内々定を通知します。自由応募よりも選考ステップが少なく、同時に何社も選考試験を受けることができない高専生のため、合否の連絡は速やかに行いましょう。

5月~6月は高専採用の第2のピーク

学校推薦とはいえ、推薦されたすべての生徒が内定に至るわけではありません。特に、人気が集中する企業の場合、多くの学校から推薦を受けるため、一巡目では希望通りの企業に内定を得られない学生も出ることになります。

一巡目の結果が出た学生に、新たな企業に推薦を得る、もしくは自由応募に切り替えて就職活動をするなどの動きがでるのが5月下旬~6月上旬ごろです。

採用継続中あるいは、追加募集がある場合は、求人票の再送付や説明会の受付など、この時期に照準をあわせて活動しましょう。

高専採用の母集団形成について

高専は、全国で毎年約1万人が卒業します(令和4年度で9,859人)。毎年約59万人程度が卒業する大学生と比較して、高専生は小さな母集団であることがわかります。

さらに、この1万人のうち、全員が就職を希望している学生ばかりではありません。

本科卒業生の進路

| 就職者 | 56.2% |

| 大学編入者 | 24.9% |

| 専攻科進学者 | 15.0% |

| その他 | 3.9% |

専攻科卒業生の進路

| 就職者 | 66.9% |

| 大学院進学者 | 30.4% |

| その他 | 2.7% |

5年で卒業となる本科卒業生のうち、就職を希望する方は約56%と、企業にとっては非常に競争が激しい母集団形成となります。

その一方、学校推薦が主流のため、応募に至った学生に関しては辞退の可能性は非常に低く、志望度の高い学生となり、入社後の評価も高い傾向があります。

高専の学生に就職先候補として検討してもらうには、高専の就職担当をはじめとする教員に、企業の事業内容や高専卒の社員の働き方について理解を得ることが第一歩です。

高専採用に積極的な企業では、全国高等専門学校ロボットコンテストをはじめとした高専生向けの大会への協賛や、学校への寄付など、高専からの認知向上の取り組みも行っています。

マンパワーグループの高専採用支援

マンパワーグループでは、高専採用の事務代行からコンサルティング、内定者フォローなどを提供しています。詳しくは下記の資料をご覧ください。

高専生を採用するときの3つのポイント

高専生を選考するにあたってのポイントは3つです。

高専本科生(5年)はまだ10代であることを考慮

中学を卒業して高専に入学し、5年で卒業する高専本科生は、就職活動の時点ではほとんど19歳です。大卒と比較すると2歳若く、アルバイトなどの経験も少ない高専生はコミュニケーション能力という点ではまだ経験不足な点があることは否めません。

評価基準については、それらを考慮しての対応が求められます。

技術力を評価できる質問を用意

高専生は専門分野の工学的知識・技術の基礎基本を身に付けるための5年間を過ごしています。そのた技術力を適正に評価できる面接官が対応することが大切です。

事前に具体的な面接質問を用意しておき、技術力を可視化して評価できる工夫をしておきましょう。

学校とのコミュニケーション

多くの高専は高校と同じように毎年学科ごとに就職指導教員をおき、求人票送付予定の企業からの面談を受け付けています。どのような学生を求めているか、これまで高専生がどのように活躍しているか、指導教員にしっかり伝えきることで、ミスマッチの起こりにくい選考につながります。

また、高専生には多くの企業からオファーがあります。一方的に条件を伝えるだけでなく、企業として魅力を持ってもらえる努力も必要です。

高卒採用・大卒採用との違い

高卒・大卒採用との違いを簡単に解説します。同じ新卒採用でもそのスケジュールや広報手段は大きく異なります。

高卒採用との違い

高校生の採用は「学校斡旋」と呼ばれる推薦の仕組みを通じて採用します。高専採用の推薦と大きく違う点はそのスケジュールです。

高専では最終学年になる前からインターンシップなどを通じて企業研究・仕事研究に取り組みますが、高校では基本的に就職活動が開始するのは最終学年である高校3年生からです。

令和6年度の高卒採用の選考期日は以下のように取りまとめられており、このスケジュールが遵守されます。

| 6月1日 | ハローワークによる求人申込書の受付開始 |

| 7月1日 | 企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 |

| 9月5日 ※沖縄県は8月30日 |

学校から企業への生徒の応募書類提出開始 |

| 9月16日 | 企業による選考開始及び採用内定開始 |

関連記事:高卒採用の流れとは?スケジュールと守るべきルールを解説

参考:厚生労働省| 令和6年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等を取りまとめました ![]()

高校生の求人は、ハローワークで求人の内容を確認、求人票を発行したのち、各高校に求人票を提出します。生徒は学校に寄せられた求人票から企業を選び、学校を通じて夏休みに会社見学を行います。最終的に応募する企業を決定、履歴書を作成して学校を通じて応募します。

高校生採用の場合、この「会社見学」が直接PRする唯一の機会です。会社見学の結果、受験しないことにしたというケースもあるため、仕事がイメージしやすいよう情報提供の準備をしましょう。

なお、上記学校斡旋以外にも「縁故就職」と呼ばれる保護者や知り合い等、自分の伝手を使って就職先を決めるケースがごく一部あります。

大卒採用との違い

大卒の場合、就職活動は自由応募が基本です。理工系学科を中心に学校推薦を依頼する企業もありますが、必ずしも採用に結びつくとは限りません。

自由応募が中心となるため、政府による大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期についての要請が以下のようにあるものの、形骸化しているのが現状です。

要請による日程ルール

| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |

| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |

| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |

関連記事:【新卒採用の始め方】流れと準備・進め方をわかりやすく解説

参考:厚生労働省| 大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について ![]()

一般的な自由応募のスケジュール

| 卒業前年6月~ | インターンシップ受付 |

| 卒業前年8月~ | サマーインターンシップ実施 |

| 卒業前年秋~冬 | ワンデーインターンシップ・会社説明会・早期選考など採用活動開始 |

| 卒業前年2月~卒業年4月 | 選考本格化 |

| 卒業年5月~ | 内定者フォロー |

自由応募のため、広報ツールも多様で通年採用を実施している企業も多く、欲しい人材像に合わせて柔軟な対応をすることが求められます。

高専採用を支援します

高専採用に取り組みたいが担当者が足りない、ノウハウがないなどの課題を採用代行支援サービスで解決してみませんか。マンパワーグループでは高専採用の支援を提供しています。情報交換なども可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

高専は工学系・商船系の実践的な技術者を輩出する高等教育機関です。卒業生は製造業や情報通信業、建設業などを中心に実践的な技術力を評価され、学校推薦を中心に就職活動を行います。

高専生の採用を目指すには、高専で学んできたことをどのように自社で活かすことができるか、学生と教員の双方にきちんと理解してもらえる機会を提供することが大切です。

まずは、全国の高専の取り組みや研究成果について、調べてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次