【企業向け】2027年新卒採用スケジュールの設定

目次

政府による就職・採用活動日程ルールの見直しや大卒求人倍率のコロナ禍前水準への回復傾向などを背景に、新卒採用スケジュールはさらに早期化・長期化する傾向を見せています。

採用スケジュールの策定に起因する目標未達を防ぐために、人事採用担当者が知っておくべき2027卒新卒採用スケジュールのトレンドおよび、自社に合った早期化・長期化対策方法について解説します。

政府が策定している「就職・採用活動に関する要請」とは

新卒採用のスケジュールを策定するにあたって目安となるのが、政府が主導する「就職・採用活動に関する要請」です。

2020年3月卒以前までは「採用選考に関する指針」として経団連が加盟企業に要請するものでしたが、採用活動の早期化により、ルールが形骸化したことを受け、指針を廃止し、 2021年3月卒以降、政府がすべての企業を対象に毎年度要請を行うことになりました。

毎年3月下旬頃、その時点で2年生(大卒の場合)の採用スケジュールについての要請が発表されます。

2027年卒の新卒採用スケジュール

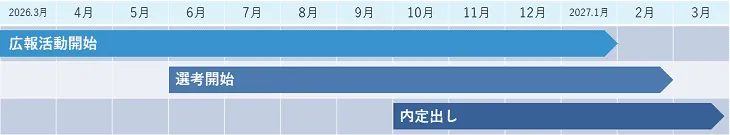

政府の要請に基づいた2027年の新卒採用スケジュールは次の通りです。

| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |

| 選考開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |

| 内定出し | 卒業・修了年度の10月1日以降 |

これらのスケジュールは、経団連が要請していた「採用選考に関する指針」で策定された2017年卒対象の内容から変更がないまま続いています。学生が学業に支障なく就職活動に取り組めるよう、急激な変化を避けるように設計されています。

「卒業時の西暦」で年度を表記している新卒採用の慣習と異なり「最終学年になった4月時点の西暦/年号」を用いているため、1年異なる表記になっていることに注意してください。

インターンシップのスケジュール

2025年卒以降のインターンシップには大きな変更点があります。

これまでの「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省による三省合意)では、インターンシップで取得した学生の個人情報を採用選考活動に使用してはならないとされていました。

2025卒対象以降は、現行の日程ルールを原則としながらも、あらかじめインターンシップに採用活動の趣旨を含むことの明示を前提としたうえで、個人情報の採用活動への使用が解禁になります。

また、2026卒対象以降については、以下の条件を満たした場合、6月の採用選考開始時期にとらわれない自由な選考開始と個人情報の採用活動への使用が解禁になります。

- 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミング(2年生の終わり、3年生になる直前の春休み)以降

- 基準を満たしたインターンシップ(実施期間は汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上、半分を超える日数は職場での就業体験が必要)に参加した学生に限定

- 募集要項に既定の情報を開示する

加えて、インターンシップ中に得た評価などを採用活動開始以降に活用することが認められるようになります。

新卒採用スケジュールの設定で考慮したい5つのポイント

新卒採用のスケジュールを策定する際は、全体の流れを把握し、自社に最適な計画を立てることが重要です。

ただし、新卒採用は全国・全大学で一律に進むわけではありません。ターゲットとなる学生像を明確にしつつ、採用予定人数を確保するための母集団を形成することが求められます。また、採用活動におけるコストや工数の配分を考え、バランスを取ることも欠かせません。

そこで、採用スケジュールに大きく影響を及ぼす重要なポイントを整理しました。

| 採用人数 | 採用人数が多いほど、早期から長期間のスケジュールが必要 |

| 勤務地 |

都心部ほど採用競争が激しく、早期・長期のスケジュールが有利 地方では学生数が少ないため、採用が難しくなることもある |

| 募集職種 | 職種によって採用の難易度が異なるため、採用フローを工夫する必要がある |

| 選考手法 | 選考フローや面接官の確保、インターンシップの有無が影響 |

| 大学との連携 | 学内合同説明会への参加可否や推薦制度の有無が影響 |

上記のポイントを踏まえ、自社のリソースを最大限に活用しながら、長期的な視点で柔軟に対応することが重要です。

新卒採用の流れとやっておくべきこと

採用活動のスタートから正式内定までの流れとやっておくべきことを解説します。

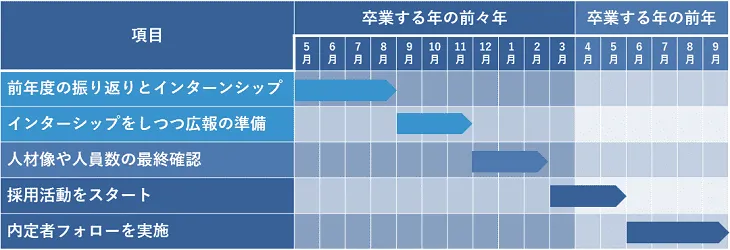

前年度の振り返りと採用計画

新卒採用を成功させるためには、前年度の採用活動の振り返りが欠かせません。新入社員の定着状況や採用計画の達成度を確認し、次回の採用方針を検討しましょう。

また、インターンシップを実施する場合は、早めの計画が必要です。特に長期インターンシップを実施する場合は、学生のスケジュールを考慮し、募集や選考の準備を進めます。

やるべきこと

- 前年度の採用実績や課題を振り返る

- 採用計画の方向性を決定

- インターンシップの実施有無・内容を検討

- インターンシップの広報・選考準備

インターンシップと並行して広報の準備を進める

インターンシップ実施中・募集中は学生がホームページや企業SNSを注視する時期でもあります。

せっかくの広報チャンスを逃さぬよう、ホームページの刷新やパンフレット制作準備、翌年3月以降のナビサイトなどの広報コンテンツを決定する準備を行います。

ホームページ刷新などは製作期間に数カ月を要するケースもあるため早めの対応が必要です。

やるべきこと

- インターンシップを通じて企業の魅力を発信

- ホームページやSNSの情報更新・リニューアル

- パンフレット・ナビサイトなどの広報コンテンツの準備

ターゲット像や人員数の最終確認

採用人数や募集職種、配属先などによって、採用難度は大きく変わるため、できるだけ早期に確定させることが望ましいでしょう。

また、新卒採用は直近の充足度だけでなく、数年単位での人材育成の視点からも検討する必要があります。

採用活動をスタート

学生・企業ともに最も活発に就職活動・採用活動が行われる時期です。

政府が主導する選考活動時期では「政府が定める選考活動開始時期(卒業・修了年度の6月1日以降)」となっていますが、学生を特定の時間・場所に拘束しないエントリーシートやオンライン筆記試験、動画選考に関しては6月以前に実施することも問題ないことが示されているため、多くの企業がこれらの選考を6月以前から開始しています。

内定者フォローを実施

採用選考を実施し、内々定の通知を順次出したあとは10月の内定式に向けて内定者フォローを実施します。

社内報の送付や懇親会の開催など、内定者フォローを実施します。

このときに、長期間の研修での拘束や他社の内定辞退の強要など、自由な就職活動を妨げる行為を行ってはなりません。

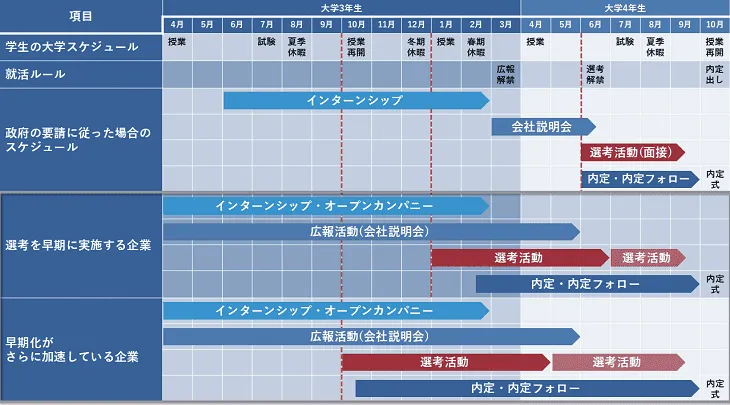

早期化を踏まえた実質的な新卒採用スケジュール

今の採用は早期化する傾向にあり、政府が要請しているスケジュールよりも早くからスタートさせる企業が増えています。インターンシップでの情報を採用につなげることが可能となったこともあり、インターンシップやオープンカンパニーの開催に注力したり、広報活動を早期から実施するケースもあります。

また、政府の要請時期より早く選考活動を開始する企業も増えています。

新卒採用スケジュール(実態のイメージ一例)

早期選考のメリットと課題

『実質的なスタート』に合わせた早期採用には、メリットとデメリットの両方があります。

早期選考のメリット

- 優秀な学生を早期に確保しやすくなる

- 長期的にコミュニケーション機会を取ることができ、入社意欲を醸成できる

- 学生との接点が増え、認知を広めるための期間を確保できる

- 内定状況の様子をみて採用戦略を柔軟に調整できる

- 早い段階で学生の志向や動向をつかむことができる

新卒採用の早期化により、学生の就職活動の時期が分散する傾向があります。早期から広報に取り組むことで、さまざまなタイミングで就活を始める学生と接する機会を増やすことができます。

また、就職活動に対して前向きに取り組み、きちんと情報収集をして臨む優秀な学生のエントリーを集めやすくなります。

学生の動向や応募状況に応じて採用施策を調整しやすく、目標達成に向けた柔軟な対応が可能になるのもメリットです。

早期選考のデメリット

- 内定辞退のリスクが高まる

- 採用工数やコストが増大しがち

- 学生への負荷が高まる可能性がある

- 政府の要請よりも早いため、信用を失う場合もある

- 早期選考を実施しても応募が集まらず、内定承諾が得られないこともある

年間を通して新卒採用に注力することになるため、採用担当者の負担は大きくなります。特に繁忙期は他業務を兼務することが難しくなるほどです。

そして、早期選考のもっとも大きなデメリットは辞退の可能性が高くなることでしょう。

早期に活動する学生には、少なからず下記のような人も含まれてきます。

「早期に民間企業の内定を獲得し、安心して公務員試験に挑戦したい」

「応募したすべての会社の内定が出そろってからどの会社に入社するかじっくり考えたい」

また、早期から採用活動を始めたからと言って必ずしも期待するほどの応募者が集まるとも限りません。労力や採用費が無駄になる可能性もあります。

早期選考はメリットがある一方、企業の負担は大きくなります。自社の状況を鑑みつつ、早期採用を導入するかを検討してみましょう。

新卒採用スケジュールを組むときの5つのポイント

新卒採用スケジュールを組む際に、必ず確認しておきたいポイントをピックアップして紹介します。

これらのポイントは毎年情報を更新しつつ、長期的に記録を取っておき、採用担当者に引継ぎをしましょう。

1:学生の動向を把握する

学生の就職活動スタートのきっかけは、大学内でのキャリアガイダンスや数百社規模で開催される就職ナビサイト主催の合同説明会、インターンシップサイトや就職ナビサイトの対象学年オープンなどさまざまです。

どのような種類のインターンシップにどれくらいの学生が参加するか、また初めてインターンシップに参加する時期など、その年ごとにトレンドがあります。

経年調査をもとに今後の動きを予測する、大学訪問時にキャリアセンターからリアルな声を収集するなど、学生の動きを常に確認しましょう。

2:ターゲット学生の属性を鑑みたスケジュールを組む

ターゲットとなる学生の属性によってスケジュールを変更した方がよい場合があります。

例えば体育会系の部活で選手として活躍している学生は、部活動に集中しており、大会への出場を優先して就活は後回しになるケースも少なくありません。

そこで、体育会系部活に所属する学生や海外大学に留学する学生など、早期の選考に参加できない学生も安心して大学生活が過ごせるよう、選考スケジュールを配慮し、4年生からの就職活動スタートでも問題なく対応することをあらかじめ広報することをおすすめします。

採用スケジュールに関する学生の意識調査

マンパワーグループが2023年に社会人1〜3年目の人材を対象に実施した、採用早期化に関するアンケート調査では、以下のような声があがっていました。

「体育会の部活に所属していたため、インターンシップなどにほぼ参加せず、選択できる企業の幅が狭まった」

「大学3年生からゼミ活動が本格的にスタートするのに、就職活動も両立しなければならなかった」

就職活動の早期化が学業や学生生活に与えるマイナス要因を指摘する意見もあったので、ターゲットによってスケジュールを調整しましょう。

関連調査データ

就活時にどう考えていた?「企業の新卒採用早期化」のメリット・デメリットや、企業に応募する際に“給与以外”で重視した点

3:専門学校生は学校に直接確認を取る

学校や専攻によっては、学校を通して求人をおこなった方が効果的な場合があります。

特に、専門学校生は大学生に比べて就職活動の開始時期が遅い傾向にあります。学校指定の求人票フォーマットや学内合同説明会の有無を確認しましょう。

毎年採用者が出ているなど、ターゲットとする学校には、直接出向いて採用スケジュールを相談することをおすすめします。

なお、高専(高等専門学校)の本科生(5年間)については全国的にほぼ学校推薦を通じての就職活動が主流です。

推薦受付・選考期間が非常に短いため、必ず学校の就職担当教諭に確認しましょう。

4:公務員試験・大学院受験からの進路変更者向けの選考を検討する

公務員試験の最終合否発表は、応募先により9月になることがあります。

また、大学院進学を予定していたが急遽就職に変更するといったケースなど、4年生の秋・冬の時期に新しく就職活動を始める学生も少なくありません。

業種や職種に対して深く研究する時間がないまま就職活動をはじめざるを得ない学生のために、仕事の内容について詳しく伝えることはもちろん、福利厚生など働きやすさについてもわかりやすく伝える工夫が求められます。

5:競合他社の採用動向をチェックする

競合他社の採用戦略も把握しておきましょう。採用広報のスタート時期やインターンシップ開催の有無、内定出しのタイミングなども自社の採用スケジュールを検討する上で参考になります。また、企業によっては、3月より前にエントリー開始している場合もあります。遅れを取らないことが重要です。

- 企業HPの採用情報

- 就職ナビサイトへの掲載内容

- 学内合同企業説明会やインターンシップイベントへの参加状況

- 採用向けSNS

これらの一般に公開されている内容について自社と比較し、より学生の理解度を深める工夫に取り組みましょう。

新卒採用の基礎ガイド

新卒採用をこれから始める企業向けに、採用活動の基本ステップをわかりやすくまとめたガイドです。 計画立案から母集団形成、選考、内定者フォローまで、一連の流れを整理して解説しています。

<この資料でわかること>

・ 新卒採用に取り組む際の基本ステップ

・ 計画立案から採用成功までの流れ

・ 母集団形成・選考・内定者フォローのポイント

早期化・長期化する新卒採用への対応策

採用活動の早期化は、結果として採用期間の長期化を招く要因の一つです。早く始めたからといって、必ずしも採用が早期に完了するわけではありません。

長期化する新卒採用を成功させるポイントを挙げてみます。

採用進捗を可視化し、迅速な対応を可能にする

採用スケジュールを長く設定するだけでは、採用活動が順調に進むとは限りません。成功させるためには、進捗状況を可視化し、適切なタイミングで対策を講じることが重要です。

そのためには、採用管理システム(ATS)などを利用し、エントリー数・選考通過率・辞退率をリアルタイムで把握、データに基づいた意思決定を行うことが求められます。

進捗を可視化することで、計画通りに進んでいるかを即座に判断でき、問題が発生した際にも迅速に対応できます。例えば、エントリー数が想定より少ない場合は、追加の母集団形成施策を打ち、エントリー数の確保を図る必要があります。

同様に、特定の選考ステップでの辞退率が高い場合は、選考フローの見直しやフォロー体制の強化を行いましょう。

採用活動の繁閑に応じたリソース配分

新卒採用では、ターゲット学生の就職活動のピークに合わせて、説明会や選考を計画的に実施できる体制を整えることが重要です。

例えば、理系学生が本格的に動き出す時期や、海外留学帰国組を見据えたタイミング、人気大手企業の選考から外れてしまった学生が次を探し出す時期などが挙げられます。

学生の動向や進捗を踏まえ、採用活動を拡大・強化するべきタイミングにはリソースを十分に配置できる、就活のピーク外でも状況により採用活動を行える、といったリソースの適切な配分が不可欠です。

新卒採用は、次年度のインターンシップの準備や、内定者フォローと並行して進める必要もあります。忙期には、面接官や採用担当者のスケジュールを調整し、必要に応じて他部門の協力を得る体制を整えましょう。

計画通りに充足しなかった場合のリカバリープラン

期選考を実施した場合でも内定承諾を得られない、内定辞退が発生するなどのリスクを踏まえ、事前にリカバリープランを策定し、必要に応じて迅速に実行できる体制を整えておくこともおすすめです。

一例

- 追加募集のプランを立てておく

- 選考フローを短縮し、再募集を行う

- 新卒の人材紹介サービスを利用する

事前にリカバリープランを用意しておくことで、必要な人員の調達や採用コストの見積もりも立てやすくなります。

採用コンサルティングと業務代行の活用

採用活動の負担を軽減し、より戦略的に進めるために、採用代行(RPO)や採用コンサルティングの活用も有効な選択肢です。

採用実務の責任者は、採用の進捗を見極めながら、適切なタイミングで施策を打てる体制を整えることが求められます。しかし、新卒採用は細かな事務処理や応募者対応が多く、担当者が目の前の業務に忙殺されやすいのが現実です。その結果、計画的に進めるべき施策が後回しになってしまうケースも少なくありません。

採用代行・コンサルティングのメリット

- 必要なリソースを柔軟に確保できる(面接官不足や地方対応なども含め)

- 人手不足でも施策を実行できる体制を整えられる

- 採用に詳しいプロフェッショナルに施策やプランの策定を依頼できる

- 競合情報や学生の動向などの情報を提供してもらえる

- 自社の強みや訴求ポイント、改善点などアドバイスをもらえる

特に新卒採用は中途採用と異なり、採用のタイミングが非常に重要 です。限られたリソースの中で最大限の成果を出すためには、採用代行や採用コンサルティングを活用し、業務の一部を外部に委託するのも有効な手段 です。

実際に、多くの企業がリソース不足やノウハウ不足を補うために、こうした専門サービスを利用しています。

採用代行を活用することで、少人数の体制でも採用活動の規模を拡大 できるのが大きなメリットです。

また、採用ベンダーは競合企業の採用状況や学生の動向にも精通しているため、より効果的な戦略を立てることが可能です。こうした外部のプロフェッショナルの知見を活用することで、より効率的かつ成功確率の高い新卒採用を実現できます。

「新卒採用の人手が足りない」の解消・サポートに

新卒採用は小さな作業が膨大に発生し、結果的に採用担当者の工数を圧迫しやすい傾向にあります。また、母集団形成が難しく、継続的な改善や新しい手法を取り入れるなどの活動も必要です。

マンパワーグループでは、多くの企業の新卒採用を支援した実績で得たノウハウで、新卒採用をサポートします。下記のようなお悩みの方は、新卒採用コンサルティングや採用代行をご検討ください。

「ナビからの応募が減ってきている気がする」

「なにを伝えれば響くのかわからない」

「事務作業が多すぎて、学生とのコミュニケーションに時間を割けない」

<この資料でわかること>

・ 新卒採用支援サービスの提供内容

・ 採用成功に向けたプロセスとポイント

・ 支援実績や導入事例のご紹介

まとめ

新卒採用スケジュールは、政府の要請する活動時期のルールや景気動向などの影響を受けて変化します。採用人数や配属先などの募集内容、採用担当者の体制を考慮し、自社にとって最適なスケジュールとのバランスを取りながら変化に対応しましょう。

そのためには、新卒採用に関する各種データや資料を定期的に確認し、最新の動向を把握することが重要です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次