新卒採用の内定辞退|辞退理由から考える効果的な対策

目次

内定者辞退者の本音を知る

入社直前の辞退——採用担当者にとっては大きな課題となります。広告費・面接工数・内定者フォローに投じた投資が一夜で無に帰す瞬間、経営と現場の双方にダメージが残ります。

当社では内定辞退者の本音を確認し、方向性がズレない施策を行うための支援サービスを提供しています。

せっかく内定を出した学生からの内定辞退は、コストや時間の浪費になるため、できれば避けたいものです。歩留まりを考慮し、多めに内定を出すという対策もとられていますが、根本的な解決策とは言えません。学生が何を求めているかを理解し、その対策を講じることが必要です。

本記事では、なぜ新卒採用の応募者が内定辞退をしてしまうのか、その理由と解決策について詳しく解説します。

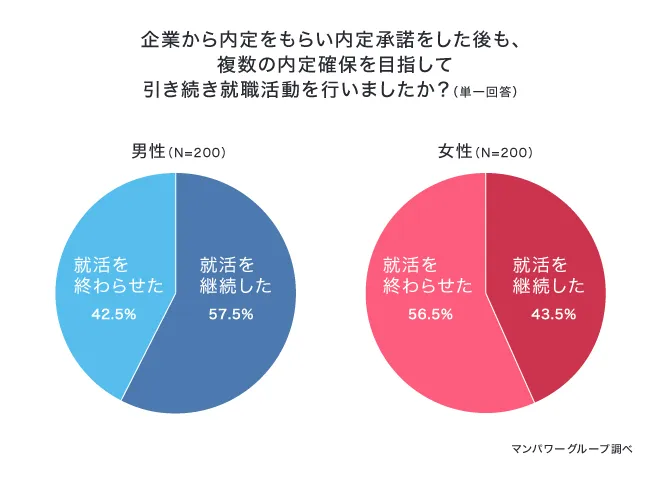

約半数が内定承諾後も就職活動を継続

マンパワーグループが、社会人3年目までの男女を対象に2023年7月に実施した調査では、全体の50.5%が内定承諾後の就職活動を「継続した」と回答しており、学生の内定承諾の返答が必ずしも入社確約を意味するものではないという現状が浮かび上がっています。

関連調査データ

就活生の約半数が内定承諾後の就職活動を継続。内定承諾後も就活を継続したリアルな理由とは?

新卒が内定辞退をする4つの理由

新卒の内定辞退の理由は、「大学院進学や資格取得など学業を続ける」「家庭の事情(家業を継ぐことになったなど)」「健康問題」など様々なものがありますが、大部分が「他社への入社を決断した」ためです。

いわゆる「保険」扱い、つまり、万が一のためにとっておいた企業として位置づけられていたことになりますが、ここでは、なぜ他社が選ばれるに至ったのか、新卒内定辞退のうち他社決定の原因となる理由を4つご紹介します。

1.求人内容や条件面にギャップを感じた

内定辞退の一因として、会社が提示した条件と学生が求めていた条件、または事前に示されていた求人の内容と事実の間にギャップが存在することが挙げられます。

提供した情報と実態との乖離は、不信感となりやすく、企業としての信頼を失う恐れがあります。

一例

- 会社説明会や面接では「転勤はない」と説明されていたのに、内定の段階で「転勤がある」と知らされた

- 休暇制度、働き方、出産や育児の支援制度、リモートワークの可否をアピールしていたにもかかわらず、実態が則していない

- 残業が少ないと説明されていたのに、実際は頻繁に残業が行われている

実態については、SNSなどで簡単に情報取得ができますし、内定者懇親会などで先輩から話を聞く機会もあるでしょう。

特に、給与、仕事内容、労働時間、休日といった基本的な条件が会社説明会や面接の際の説明と異なる場合、学生の不信感を招き辞退へとつながります。

2.企業環境が合わなさそう

「会社の雰囲気や環境が合わなさそう」も、内定辞退の理由になります。

面接や会社説明会、職場見学など、社員と直接コミュニケーションをとる場面では、その企業の文化や雰囲気がより鮮明に伝わります。また、実際に働く人達の雰囲気や表情などを見て「合わない」と感じてしまうこともあります。

例えば「体育会系っぽい言葉遣い」や「社員同士の会話が重苦しい」など、求職者(学生)はなにげない表情やしぐさ、言動からその会社の雰囲気を感じ取ってしまうものです。

一方で、社風と合わないと感じる内定者は早期退職のリスクもあるため、辞退防止というよりも選考を見直す必要があるかもしれません。

3.企業の安定性に不安を感じた

大手企業であればネームバリューで安定があると判断されることが多いですが、中小企業や創業間もない企業などは、学生自身がその企業の安定性を確認してきます。

面接を重ねていく中で、経営が安定しなさそうだ、経営方針や経営者の言動に引っかかるものがあると感じた場合、それが内定辞退の理由となることもあります。

特に、不祥事やトラブルなどが報道されると、学生の不安を煽る要因となり得ます。企業の信用やブランドを損なうような事件は、採用活動に大きな影響を与えます。

4.人事や面接官の印象が良くなかった

ありきたりではありますが、応募者にとって人事担当者・採用担当者は本当に「会社の顔」なのです。採用担当者の印象により学生にとっての会社の印象が決まります。また、人事だけではなく、面接を担当した社員も学生の印象に強く残るものです。

採用面接の場で面接官が高圧的な態度で接するいわゆる「圧迫面接」を受けた学生は、その会社自体に良いイメージを持つことはありません。「オワハラ」と言われるような、内定を出すから就職活動を終えるよう強要するような行動が、内定辞退に繋がるケースもあります。採用の場においては面接官も学生から評価されているという意識を持たなければなりません。

辞退理由を“可視化”して次の採用を強くする

「辞退の本音がわからない」——そんな悩みを解くために、当社では候補者視点のインタビューとアンケートで要因を数値化する〈内定辞退者インタビュー・アンケートサービス〉を提供しています。詳しくは、下記資料でご覧ください。

内定前に実施すべき5つの内定辞退防止策

内定を出した段階で、学生の中では「第一志望の企業かどうか」は決まっています。いくら内定後のフォローを手厚くしたとしても、第一志望になれていなければ、辞退の可能性はあるわけです。

ここでは、前述した内定辞退の理由を踏まえた、5つの内定辞退防止策をご紹介します。

1.企業文化や社風を伝える施策を導入する

会社の風土や雰囲気はそれぞれ異なりますから、良い・悪いはありません。しかし、内定辞退に繋がるミスマッチは事前に防ぐべきでしょう。そのためには、自社の企業文化や価値観を知ってもらう必要があります。

ミスマッチを減らすための具体的な対策を3つご紹介します。

インターンシップの活用

学生にとっては、内定前に同じ職場で働いてみることで職場の雰囲気や社員の働き方、仕事内容を少しでも感じることができます。一方会社にとっても、面接ではわからないような学生の人柄なども確認することができるため、双方にとってメリットがあるといえます。

関連記事

インターンシップについては、「インターンシップの導入前に知っておきたいポイントを徹底解説」で詳しく解説しています。

リクルーター制度の導入

リクルーター制度の導入もミスマッチ防止に効果的です。

一般的には学生と同じ学校の出身者がリクルーターとして採用に携わるため、学生との繋がりが強くなります。面接官には聞きにくいような質問でもリクルーターであれば聞きやすくなり、先輩社員としての生の声を学生に伝えることもできるでしょう。

また、内定から入社までの間においても、リクルーターが定期的に連絡を取り情報交換や相談対応を行うことで、学生の不安を解消することも期待できます。

関連記事

リクルーター制度については、「リクルーター制度とは|制度導入のステップと成功のポイント」をご覧ください。

オウンドメディアリクルーティングに力を入れる

オウンドメディアリクルーティングとは、SNSやホームページなど自社が運営しているメディアで採用に関する記事や動画、情報を提供する施策です。

実際の職場の写真を載せるだけでも、学生にとっては安心に繋がることもあります。また、年代の近い社員のインタビューや社内で実際に行われたイベントの様子を動画でアップすることも、社内の雰囲気を感じてもらうためには効果があるでしょう。

2.自社の魅力を掘り下げ、動機付けを強固にする

競合する他社と比べて自社の強みや魅力を改めて掘り下げることは、とても重要です。一例を挙げてみます。

残業

たとえば「残業が少ない」ということだけでも新卒にとっては大きな魅力になります。転職や副業などに積極的と言われるZ世代ですが、一方でワークライフバランスやタイパ(タイムパフォーマンス)を重視する傾向があるため、残業時間が多い企業は避けられる傾向にあります。

キャリアパス

キャリア開発に積極的である一方で安定志向でもあるといわれるZ世代の新卒にとって、「この会社で自身がどのように成長できるのか」も重要なポイントです。

一つのことを極めることのできる会社なのか、多様性が認められ様々な経験を積むことができる会社なのか、自社の強みを明確にすることで訴求ポイントが見えてきます。

独自の特徴

他社にはない自社のユニークな特徴をアピールすることも考えられます。 ボランティア休暇など、自社が大切にしている企業文化を人事制度の在り方から伝えることができます。他社との比較表などを作ってみると、自社の強みが見えてくることがあります。

3.福利厚生や制度を見直す

競合する他社にどのような制度があるのか知ることも必要です。他社と比較して競争力のある制度や福利厚生の整備が必要になることもあるでしょう。

ワークライフバランスを重視するZ世代は、リモートワークやフレックス勤務などの自由度の高い働き方を求める傾向があります。

全国展開している会社においても、働く地域を限定する「エリア限定社員」制度を採用する会社が増えてきています。Z世代のニーズに対応した制度の見直しも必要かもしれません。

関連記事

Z世代の就活については、「Z世代の採用対策|新卒・若手の価値観、就活で重視することとは」で詳しく解説しています。

4.面接官が学生に与える影響をもっと理解する

新卒採用の面接では、面接官が学生に与える影響は非常に大きく、第一志望だった企業であっても、面接官の認識不足や力量不足により「面接を受けてみたら感じが悪かった」「この人たちと一緒に働くのはイヤかも」などの懸念が出てくるものです。

面接官の認識不足や力量不足で引き起こされる代表的な問題に以下の3つがあります。

偏見や先入観

面接官が学生の学歴、性別、年齢、出身地などに基づく偏見や先入観を持っている場合、公平な評価ができないばかりか、不快にさせる質問をしてしまう可能性がある

不適切な質問

個人的な事情やプライベートに関わる質問で、学生に疑問を抱かせてしまう

圧迫面接

面接で過度なプレッシャーをかけてしまうと、それが学生の評価のためとはいえ、悪い印象を植え付ける可能性があります。

最近では、採用CX(Candidate Experience)のように、「採用活動の経験が重要」という考え方も広がっています。採用の可否にかかわらず「この会社を受けて良かった」という印象を持たれるよう活動することが重要なのです。

<学生がチェックしていることの一例>

- 誠実な態度で接してくれるか

- どんな人たちが働いているのか

- ここの社員として働くイメージがもてるか

- どんな価値観をもって仕事に取り組んでいるのか

- 志望する働き方が叶いそうか

人事担当者は学生に与える印象が重要であることを理解していることは当然として、面接官を担当する社員もそれを理解しておく必要があります。面接官を依頼する社員には、評価方法と評価基準だけを伝えるのではなく、「ジャッジされる側になる」ことも知ってもらわなければなりません。

5.適切な情報開示を行う

企業と学生双方にとって、新卒採用における適切な情報開示は非常に重要です。正しい雇用条件だけではなく、会社で築けるキャリアや社風、身につけることができるスキルや経験など学生が入社を決定するために必要な情報を適切に提示する必要があります。

気を付けたいのは、良いことばかり書いてしまうと、かえって胡散臭く思われてしまうことです。学生も社会で働くことが楽なこととは思っていません。ネガティブな情報も適切に伝えるようにしましょう。

適切な情報開示は、以下のようなメリットがあります。

信頼関係の形成:

正確かつ透明な情報を提供することで、学生からの信頼を得ることができます。

期待値の一致:

学生と企業双方の期待値を合わせることで、採用後の離職率の低減やミスマッチを避けることができます。

採用ブランドの向上:

適切な情報開示は、企業の採用ブランドの向上にも寄与します。

【2024年法改正あり】明示しなければならない労働条件

「労働条件の明示」は法律に定められた義務です。「労働契約を締結」する場面での明示は労働基準法第15条第1項に定められていますが、「労働者を募集」する場面においても、職業安定法第5条の3に定められています。少なくとも法律を守ることが内定辞退を防ぐ第一歩と言えるでしょう。

その上で、求人募集の際のあいまいな表現や事実を覆い隠す内容も避けるべきです。ポジティブな面だけでなくネガティブな面も正直に伝えることで、学生に対して信頼できる企業であるという印象を与える場合もあります。

参照:厚生労働省|新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください(PDF) ![]()

なお、2024年(令和6年)4月から、明示しなければならない労働条件に以下が追加されます。

- 従事すべき業務の変更の範囲

- 就業場所の変更の範囲

- 有期労働契約を更新する場合の基準

例えば、採用直後は事務職であっても将来の人事異動で営業職に変更となる可能性がある場合や、採用直後の配属が本社であっても支店や営業所に異動の可能性がある場合には、その変更範囲の明示が必要になるので注意しましょう。

参照:厚生労働省|募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!(PDF) ![]()

内定辞退者インタビュー・アンケートサービス案内

内定辞退は“痛み”であると同時に、貴重なフィードバックの宝庫です。辞退後に行う深掘りインタビューで体験ギャップを抽出し、改善計画に直結させるサービスを提供しております。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

内定辞退施策・内定者フォローを充実させるには

適切な内定辞退者の施策を講じない場合、次のようなリスクがあります。

- 採用目標を達成できない

- 目標割れのため、人員計画に狂いが生じる

- 追加の募集や若手の中途採用でコストと工数がかかる

- 次年度も目標割れの可能性がある

- 人材要件を緩和する必要がある

内定辞退の裏には学生の本音があり、実態を知って採用活動の改善や内定者フォローの方向性を決めていかなければいけません。しかし、内定者フォローや辞退者の本音を知って採用活動の改善策を講じることは、時間と知識、工数がどうしても必要となります。

採用担当者の工数が限られている企業も多いので、その場合は採用代行サービスなどを利用することを検討してみてください。採用代行の活用については「採用代行の種類と具体的なサービス内容とは?課題別の活用法を解説」で詳しく解説しています。

マンパワーグループの採用代行支援

マンパワーグループでは、業務が集中しやすくトレンドを考慮する必要がある新卒採用の支援として、新卒採用の業務代行・コンサルティングサービスを提供しています。

支援例

- 内定者フォロー施策の立案

- 定着率向上施策の立案

- 内定辞退者インタビュー

- 内定者向けイベントの企画と運営

- 面接官トレーニング、代行

ご興味のある方はぜひ資料をダウンロードください

新卒採用コンサルティング・業務代行サービス案内をダウンロードする >>

採用代行とは?「業務の分担」と「自社にフィットした戦略」が採用成功のカギ >>

まとめ

働き手が減っていくことが予想されている今、どの企業も新卒採用に力を入れています。せっかく採用を決めた内定者を内定辞退で失うことのないよう、自社でなぜ内定辞退が相次いでいるのか、あらゆる面での深堀りと見直しが大切です。

内定辞退率を下げるための深堀りと見直しの実施にあたっては、辞退連絡を受けた時点で応募・選考参加への謝意を伝えたうえ、別の企業に決めた理由や内定受諾した企業の情報など、応募者にとって差し支えない範囲でのヒアリングは必ず行うようにしてください。そこから得た情報から、本記事で紹介した内定辞退防止策のなかで役立つ施策が見つかるはずです。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次