【新卒採用の課題】振り返りの進め方と対策立案のポイント

目次

新卒採用の対象となる若年層人材の数は、急激な減少カーブを描いており、新卒採用を実施している企業は、企業規模や知名度を問わず採用に関する課題を抱えています。

国立社会保障・人口問題研究所によると、2020年には約570万6000人だった15~19歳人口の総数は、2030年には520万1500人程度と、50万人以上も減少すると推計されています。今、新卒採用がうまくいっていても安心はできません。

新卒採用をきちんと振り返り、PDCAを回して改善し続けることが必要です。この記事では、新卒採用の振り返りの進め方と課題の解決策を解説します。

参考:国立社会保障・人口問題研究所|日本の将来推計人口(令和5年推計) ![]()

新卒採用の振り返りを行う目的とは?

新卒採用の振り返りの目的は、翌年度に必要な人材を確実に確保できるよう、採用の課題や強み・弱みを分析し、それに基づいた翌年度の採用戦略や計画を立案することです。

振り返りを行わないと、「なんとなく採用できた・できなかった」、「うまくいった・いかなかった」など、やりっぱなしや思いつきの採用活動に流れてしまい、人材獲得競争が激しくなる中、自社だけが取り残されてしまう事態に陥りかねません。

採用課題は企業によって異なります。知名度や組織規模の違い、強み・弱み、欲しい人材も各社各様で異なるからです。

ただし、基本となる採用プロセスには共通点も多く、共通の悩みもあります。悩みが共通であれば、セオリーとなる解決の糸口の方向にも共通点がでてきます。

共通する悩みや解決策をチェック項目として振り返ると、自社の問題をいち早く把握できます。また、分析による深掘りを行うことで、自社独自の課題や打ち手を見出すことも可能です。

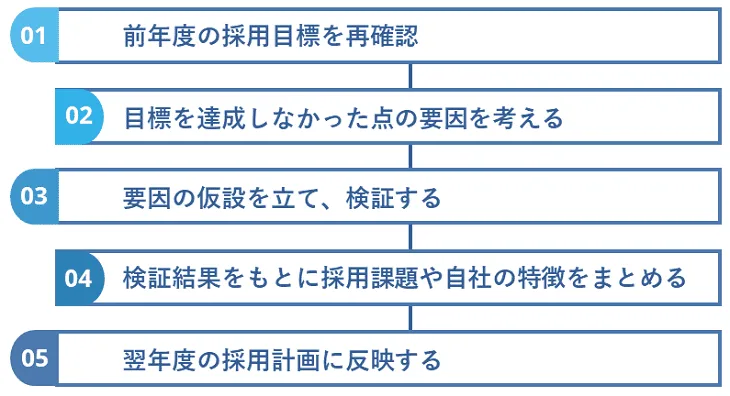

新卒採用の振り返りの進め方

「振り返り」も、ただ反省するだけでは改善にはつながりません。正しい段階を踏み、勘所をおさえながら振り返りを進めていきましょう。

- STEP.1:前年度の採用目標を再確認

- STEP.2:目標を達成しなかった点の要因を考える

- STEP.3:要因の仮設を立て、検証する

- STEP.4:検証結果をもとに採用課題や自社の特徴をまとめる

- STEP.5:翌年度の採用計画に反映する

STEP.1:前年度の採用目標を再確認

最初のステップは当初の採用目標と計画を再確認です。すでに思い当る節のある課題があるかもしれませんが、課題がそこだけにあるとは限りません。

採用計画に対する達成率は、目標人数や予算、イベント、PRなどの採用コストや採用の各フローの歩留まり率など、数値化可能なものはきちんと数値化しておきましょう。

振り返る対象は次のとおりです。

- 全体の目標(予算、採用予定人数、コスト)

- 採用フロー(母集団、会社説明会、面接など)

数値化できなくてもキーとなるもの、例えば人材層や人材要件など可能な限り詳しく言語化しておくと検証する時の精度が増します

STEP.2:目標を達成しなかった点の要因を考える

次に採用目標や計画と実際の結果のギャップを把握します。採用フロー毎にデータを分析してください。

次に、「なぜ、このようなギャップがでたのか?」について振り返り、その要因を洗い出し、整理します。STEP.1で採用目標や計画の具体化を行っておくことで、結果や要因の精緻な洗い出しや分析に繋がります。

要因の一例

- 適性検査の通過率が想定より低かった

- 母数団が少なかった

- 二次面接での合格率が低すぎた

- 最終面接の実施率が悪かった

- 辞退率が去年を大きく上回った など

STEP.3:要因の仮設を立て、検証する

次に「なぜ、このような結果になったのか」のか、洗い出した要因をもとに、因果関係の仮説をたて、検証しながら分析を行います。

各プロセスの計画と結果の分析だけに目がいくと、「一次面接者の合格者に対して二次面接の合格者数が少なすぎたので、来年は二次面接の合格者数を増やす方法を考えよう」など、根本的な原因に対処しないまま、安易で表面的な対応につながってしまいがちで、きちんと採用のPDCAが回らなくなるリスクが高まります。

要因の因果関係の仮説をたて、データで検証することで、本質的な課題特定や質のよい打ち手を導きだしやすくなります。

例えば、「一次面接者の合格者に対して二次面接の合格者数が少なすぎた」ケースであれば、次のように仮説を立てていきます。

結果:一次面接者の合格者に対し、二次面接の合格者数が少なすぎた

課題の仮説

- そもそも一次面接の合格基準が甘かったのでは?

- 一次面接の前に書類審査の基準が甘かったのでは?

- 二次面接の基準が厳し過ぎたのでは?

- 一次面接官の判断基準のブレが大きかったのでは?

- 一次面接通過者の二次面接に進む割合が少なかったのでは? など

問題視した結果に対する仮説の中から、検証を通してスジがよく本質的な仮説に絞り込み、課題と打ち手を検証することで、採用のPDCAが回るようになります。仮説の検証も、歩留まり率、辞退率等の数値データに加え、必要に応じ、深掘りすることで、真因にたどりつきやすくなります。

以下に数値データによる深堀りの例をあげます。

課題の仮説:一次面接官の判断基準のブレが大きかったのでは?

| 検証 | 面接官毎の一次評価(合否判断)の傾向を分析してみる |

| 結果1 | 声の大きい影響力がある面接官の結果が甘かった |

| 結果2 | 面接経験が3年未満の面接官の結果が厳しかった |

打ち手:面接官の評価の傾向分析のフィードバックも取り入れた面接官トレーニングを実施(個人結果を晒すのではなく、階層や事業単位で傾向を集計)

効果:評価項目単位だけでなく、根っ子となる評価視線の目線があうようになった

結果:一次評価の通過率と二次面接の歩留まり率が計画値レベルに改善された

このように、採用活動のPDCAがハッキリと可視化されやすくなります。

なお、数値の裏付けで検証しないと、同じミスが繰り返されることになりかねません。課題が解消されにくい悪い分析の例も挙げておきます。

課題が解消されにくいケース

課題の仮説:一次面接官の判断基準のブレが大きかったのでは?

打ち手:ケースを通した面接官トレーニングを実施しよう

効果:面接官の満足度が高いトレーニングができた

結果:翌年も一次面接官の判断基準のブレが大きかった

翌年:目線があうまで面接官トレーニングを実施しよう

採用は各フローが関連しあっているので、各フロー単体の検証では気づかない本質的な課題の特定や打ち手が関連するフローの分析で見つかることがあります。視野を拡げて、仮説と検証を繰り返すことが重要です。

STEP.4:検証結果をもとに採用課題や自社の特徴をまとめる

次に、仮説の検証結果をもとに採用課題をまとめ、自社の採用活動の特徴を整理しましょう。STEP.3までは採用課題を中心に洗い出してきましたが、採用活動で勝ちパターンをつくるには、自社の採用上の強みを活かすことも重要です。

強みを活かすには、採用課題同様に、採用目標・計画と結果のギャップをもとに洗い出し、「なぜ、強いのか?」の仮説をたて、データで検証します。

検証例:応募者にアンケートをした結果

| 現象 | 先輩達もエントリーした同期もいい人だったが、キャリアや会社の先行きに不安 |

| 強み | 既存社員に共感を覚え、一緒に働きたいと感じてもらえる |

| 弱み | 会社で得られるスキル・経験やキャリアに納得感がなく正しく伝わっていないので、最終面接や内定後の辞退が多い |

| 改善策 | 強みである既存社員の共感性を活かして、新卒から現在までのキャリア上の不安を語ってもらい、それを上司や先輩のサポートでどうクリアして今があるか、自分のストーリで共感を得る。キャリアの不安がなくなるようなセッションを会社説明時に設ける |

このように弱みと感じさせてしまっていた部分を、強みを活かす形でクリアできるアプローチを加えることで、弱みを感じさせることなく、強みをより活かしたアプローチができるようになります。

STEP.5:翌年度の採用計画に反映する

最後に、STEP.4までで分析した採用課題を克服する手段や強みを活かす打ち手を翌年度の採用戦略や計画に反映します。

やるべきことややりたいことを全て網羅すると、工数やコストが跳ね上がり、実現性が低くなります。施策の「効果性」「実現度」「コスト」等の視点で優先順位をつけて導入を検討しましょう。

新しい施策も、来年度きちんと振り返りができるように極力数値化を行い、検証の精度があがるよう準備しておいてください。

新卒採用の振り返りの注意点

新卒採用の振り返りの注意点を解説します。

振り返りを「目的化」しない

採用活動を振り返ることは重要ですが、まじめに振り返るあまり、振り返り自体が目的化しないようにしましょう。振り返りはあくまで、「手段」であり、「目的」ではないからです。

仮説と検証を繰り返すのが重要だとお伝えしましたが、振り返りに時間をかけすぎてしまい、解決策を考察する余裕がなくなってしまっては本末転倒です。

振り返りはあくまで新卒採用の精度をあげ、各フローや打ち手の確度をあげることに繋げるためのものです。振り返りに延々と時間と労力を割くのを防ぐためにも、最初に論点をきちんとたて、検討の筋道をハッキリさせておくといいでしょう。

無理にあぶりだした課題を全て改善しようとしない

課題は、優先度をつけて重要な課題や効果がでやすいものから着手するようにしましょう。

採用にかけられる時間と予算、工数は限られています。また、採用や会社の課題は、もぐら叩きのように一つ解決したら、次の新しい課題が浮き出てくるものなので、同時に全てを一気に解決することは実質不可能です。

数多くの打ち手を行うとなると中途半端になる可能性が高まり、かえって状況が悪化しかねません。2:8の法則のように、効果がでそうな2割に集中し、結果を振り返り、PDCAを回し続けて改善し続けていくことがセオリーと言えます。

社内ばかりをみようしない

採用計画の振り返りは、自社内の過去の取り組みとの比較や分析だけで完結せず、外部からの相対評価も考慮にいれるべきです。応募者の併願率の高い競合他社とのベンチマークも取り入れ、比較を行いましょう。

社内では「強み」と認識していたことも外部と比較するとそうでもなかった。応募者数が少ないと思っても、業界水準よりかは高かった、など採用市場の中で自社の立ち位置や課題が浮き彫りになります。

他社との比較ばかりに注力するのもよくありませんが、全く知らないのも危険です。大手人材会社の統計データでマクロの傾向を掴み、応募者アンケートなどで、自社が応募者からどうみられているかミクロの傾向を掴んでおくのが安全です。

振り返りで意識したい新卒採用の共通の課題と解決策

新卒採用に共通する悩み・課題と、その解決の糸口について解説します。

母集団形成ができない

母集団が形成できなければ、必要な人材の確保は非常に困難なものになります。母集団形成に関する課題は大手企業より中小企業のほうが深刻です。

リクルートワークス研究所「大卒求人倍率調査(2024年卒)」 ![]() の調査によると、従業員規模5000人以上企業の新卒の求人倍率は「0.41」と求職者が殺到しています。一方、従業員規模300人未満の求人倍率は「6.19」と、超売り手市場の状況です。

の調査によると、従業員規模5000人以上企業の新卒の求人倍率は「0.41」と求職者が殺到しています。一方、従業員規模300人未満の求人倍率は「6.19」と、超売り手市場の状況です。

解決の糸口:企業の特徴を見直して採用計画を立て直す

知名度の低さで応募者が集まらない場合でも、諦める必要はありません。独自の採用戦略を取り、採用に成功している企業も多々あるからです。それには、自社の魅力・特徴を欲しい人材に届くよう採用戦略から練り直すことです。

具体的には、次のようなプランが挙げられます。

- SNSなど、求職者に近いところで独自の戦略を取り入れる

- 露出度の高い広告プランを選択

- 広報活動、オウンドメディアリクルーティングに力を入れる

など

大手企業と横並びで比較されず、応募者がピンポイントで自社に興味を持ってくれるように「策」を徹底的に練って採用計画を立て直しましょう。それには、自社の魅力・特徴を改めて分析することが重要です。

求めている人材からの応募がない

エントリーを集めることができても、求めている人材からの応募がない、あるいは書類審査や一次面接以降に進む学生が少ない場合は、応募者と求めている人材のミスマッチが起きています。

解決の糸口:求めている人材像の解像度を上げて、母集団形成の手法を見直す

求める人材像を理想だけで描いてしまうと応募がなくなりますし、間口を広げると求める人物像に合致しないエントリーばかり集めてしまうことになりかねません。

応募者と求めている人材のミスマッチは、人材像の解像度をあげ、具体的かつ現実レベルに変換することで解決できます。

求める人材像は、現実路線で見直しましょう。現実路線とは、「自社に馴染み、長く働いてくれる人材」を基準にスキルや特徴を見直します。ターゲットとなる人材像がハッキリしたら、もっと深掘りして解像度をあげます。

例

- 学生時代にどのような点に力を入れてきたのか

- 就職活動ではどんなポイントを重視しているのか

- どんな媒体から情報収集しているのか、使っているデバイスは

- どんなキャリアプランをもっているのか

- 大事にしている価値観は何か

このように具体的な一人の人物像となるよう肉付けしていきます。これをペルソナと言います。ペルソナが明確になれば、求める人材が集まる媒体は何であり、どんな言葉に共感を覚えるかなどがハッキリするため、ミスマッチを減らすことが可能になります。

設定していた人材像と実際の応募者を比較してみるのもよいでしょう。

人員不足

新卒採用を専任で担当する社員がおらず、採用担当者が複数の仕事を兼務しているため、新卒採用にかけられる時間やリソースが不足している企業も少なくありません。特に中小企業に顕著にみられる課題です。

解決の糸口:ツールやシステムを利用する

人材の見極めを効率的に行うためツールやシステムを利用するのも一考です。

採用管理システムを利用すると細々した採用業務を省力化することが可能になり、採用品質の向上に必要な時間の確保に繋がります。

オンライン説明会は、交通費や人件費、場所代などを軽減することができるため、就活生側にとってもメリットがあります。また、効率面だけでなく、場所を選ばない分、地方の就活生にもアプローチがやりやすくなり、採用面でもメリットがうまれます。

人材の見極めが難しい

面接を担当する現場の社員が面接に慣れていないことから、各自の主管による判断基準で面接を進めてしまい、適切な人材の見極めが困難な状況もよく見受けられる課題です。

前出の人材不足で面接官トレーニングに割く時間や工数がないことに起因するケースも多く、この場合は、新卒採用担当者に十分な時間やリソースを確保し、採用工数と採用品質の両面から課題を解消していく必要があります。

解決の糸口:採用基準を明確にする

面接官には主観的な判断ではなく客観的な基準で評価をしてもらわなければなりません。そのためには採用基準を明確にした上でシンプルに絞りこむことが重要です。誰もが瞬時にYes/Noで判断できるようにするために、採用基準は極力「数値化」するといいでしょう。

しかし、採用基準には「主体性」など人によって解釈の幅が生まれがちな項目が往々に含まれており、全ての採用基準を名詞と数値で表現できない場合もあります。

その場合は、より具体的な言語化を行うことに加え、評価尺度の各レベルに「どんな事実を満たしていればいいか」という到達度の定義を行い、主観の入り込む余地を減らす「ルーブリック評価」を取り入れるといいでしょう。

例) 主体性(自分の意志や判断に基づいて自ら責任を持って行動すること)

| レベル1 | 学生時代の取り組みのエピソードについて語ることができる |

| レベル2 | 学生時代に困難なことでも乗り切ったのかを分析して語ることができる |

| レベル3 | 学生時代に培った能力・経験を分析し、自社でどんな成果を生み出すか明確なプランを語れる |

など

このように基準を評価する着眼点やレベルを明確化しておくと、「非常に良い」「良い」「普通」「悪い」「非常に悪い」のような通常の5段階評価よりも、目線のズレが起こりづらくなります。

また、採用基準は極力重要なもの絞りこみ、数を減らして覚えやすくしましょう。どんなに明確な基準であっても、覚えきれないほど大量に設定されてしまうと、判断力が低下してしまうものです。

特に新卒採用は、中途採用のような実績や数値で評価する指標がなく、ポテンシャルを評価するため、多様な視点や解釈が評価に入ってしまいがちです。ゆえに、採用基準は明確かつシンプルにすることで採用担当者の負担を減らしましょう。

内定辞退者が多い

内定辞退は多くの採用担当者にとっても最も頭を悩ませる課題です。採用スケジュールの時期によってはリカバリーが難しく、大きなインパクトを与えてしまいます。

- 元々、第一希望ではなく、保険的に内定承諾していた

- 競合とどちらにするかを悩んでいたが、競合を選んだ

- 第一希望であったが、イメージとのギャップが大きく、志望度が下がった

- 採用で会った社員の印象が悪い

内定辞退の背景はひとつではなく、競合他社を選んだ理由も待遇や労働条件、キャリア、社風などさまざまです。敗因分析がきちんとできていないと、内定者フォロー施策も的外れなものになってしまいます。

解決の糸口:内定辞退者アンケート・インタビューを実施する

他社と何を比較されているのか、どこに不安があるのか、魅力的ではない(弱み)と思われている点は何かを知り、そこを改善・カバーしなければいけません。強みだと思っていた点が候補者に響かないこともあります。また、他社とそんなに差を感じていないこともあるでしょう。

「ただ魅力を伝えればいい」「コミュニケーションをとっていればいい」という話ではありません。内定辞退者の本音を知ることで、効果のある施策を立てることができます。

解決の糸口:学生との信頼関係を築く

学生は内定を承諾してから入社するまでは結構な期間があります。その期間中に企業に対して不安や疑問が湧き出てくることもよくあれば、友人の就職先の話を聞いて決心がゆらぐこともあります。

まったくの音沙汰なしでは、学生自身で結論を出してしまうため、適切な頻度でコミュニケーションを取り、また質問や相談に乗りやすい状況を作るようにしましょう。「採用担当者は学生の味方」という意識も大切です。

また、社員との交流会やイベントへの招待など、学生が会社の一員になることを実感できるような施策も効果的です。

解決の糸口:内定者同士のつながりを築く

内定者同士のつながりを築くのも内定辞退を防ぐ良い施策です。内定者同士が交流することで、入社前からコミュニティ感や協力関係が生まれやすくなります。実際に「この人たちが同期になるなら」「ここで一緒に働こうよ」と内定者同士のつながりが、内定辞退を防ぐことがあります。

施策の一例

- 内定者専用のオンラインコミュニティ

- 内定者向けのイベント

- 内定者専用のSNS、掲示板

採用代行・コンサルティングを活用するのも選択肢のひとつ

新卒採用の課題を解決するために、採用代行や採用のコンサルティングの活用も視野にいれてみてください。

採用代行は、採用活動の全体か一部を業務委託し、代わりにやってもらうアウトソーシングです。採用コンサルティングは、採用の専門家に、自社の採用課題の特定や打ち手のアドバイスやコンサルティングを行ってもらいます。

採用活動の人手不足を解消するには、実務を担当してくれる採用代行がお勧めです。採用活動が上手くいっておらず、自社のノウハウだけでは解決できない場合は、採用コンサルティングを活用しましょう。採用の専門性が高いコンサルタントが担当するので本質的な課題に素早くたどり着き、効果的な打ち手を具体的に教えてくれるため、採用ノウハウが蓄積されるメリットもあります。

新卒採用コンサルティング

今年うまくいった施策も来年には効果が薄れるというのが今の新卒採用です。振り返りを行ったことに加え、学生の動向や競合の動きなどを踏まえ、施策を練らないといけません。

マンパワーグループでは、多くの企業の新卒採用を支援した実績で得たノウハウで、採用の振り返りから次年度の施策提案までを支援します。下記のようなお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

「採用フローの可視化ができていない」

「課題が見えてこない、打ち手がわからない」

「他社の成功事例も参考に戦略を立てたい」

<この資料でわかること>

・ 新卒採用支援サービスの提供内容

・ 採用成功に向けたプロセスとポイント

・ 支援実績や導入事例のご紹介

まとめ

新卒採用は、年単位でのルーチンワークのような印象を受けることがありますが、そのように扱うのは大きな間違いです。

新卒の採用市場は刻々と変化しています。競合他社の新卒採用の成否や成功事例は瞬く間に共有され、競争優位が保てなくなります。今年の戦略が成功していたとしても、翌年度も通じるとは限りません。

また、新卒採用は期間が限られていることもあり、途中での軌道修正やリカバリーが難しい面があります。新卒採用の振り返りを深く正しく行い、自社の強みを活かし、弱みをカバーする施策を翌年度の計画にきちんと反映させることが肝心です。

年1回は採用活動をきちんと深く振り返り、次年度の採用計画を磨き上げ、翌年度の成功に結びつけましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次