失敗しない採用のための15の母集団形成方法の選び方

目次

母集団形成とは

採用活動における母集団とは、「採用候補者の集団」のことを指します。実際に自社の求人・仕事内容に興味を持ち、応募してきた人材群です。

母集団形成とは、この母集団をつくる活動のことです。その形成方法には多数の選択肢があり、それぞれに特徴があります。

どの手法をどう組み合わせるかによって成果は大きく変わるため、自社にとって最適な設計を考えることが重要です。

必要な時期に必要な人材を獲得するためには、母集団形成の対策が欠かせません。応募数が増えても要件にマッチする人材からの応募が少なければ採用は難航しますし、質の高い応募者が集まったとしても少なすぎると必要数が採用できません。

さらに、候補者からの辞退も踏まえ、複数の形成方法を組み合わせた計画的な母集団形成を行うことが、採用成功の鍵となります。

無策で母集団形成するリスク

母集団形成は、求める人材やターゲット層などを念頭に一貫性のある施策を打つ必要があります。「ただ求人広告を出せばいい」ではさまざまな損失を被ることになります。

良い母集団が作れずに採用がうまくいかない

計画を持たず「いつもと同じように」「とりあえず求人広告」といったような成り行きで採用活動をスタートさせた場合、そもそもの応募者の絶対数が少ない、もしくは人材要件を満たした応募者が少ないといった事態に陥りかねません。

母集団形成がうまくいかないと、採用活動全体に大きな悪影響が出てしまいます。特に採用が難しい今は、次の点を意識して進める必要があります。

- 採用チャネル、媒体はターゲット層が多く目にするものか

- 募集内容と人材要件には一貫性があるか

- 採用チャネルのパフォーマンスを計測し、最適化できているか

採用コストが無駄にかかりすぎる

母集団形成は、採用活動の中でもコスト割合が高く、変動が大きなところです。

ハローワークの様に費用のかからない母集団形成方法はあまりなく、求人掲載料、説明会参加費、紹介手数料などの採用コストが発生します。また、比較的安価と思われるSNSや自社サイトは、逆に自社で対応しなければならないことが多く、表面上の経費より多くの人件費コストがかかってしまいます。

母集団形成を無計画に進めてしまうと、ターゲット層からの応募が少ないのに求人掲載延長による追加費用や従量課金のコストの発生、採用担当者の残業増加などの採用コストの膨張につながる恐れがあります。

採用が遅れ、業務に支障がでる

採用コストと工数はかかるのに、内定者はでてこない状況が続くと、募集部門の業務への影響が懸念されます。

必要な人員がそろわないと、既存の社員がその分をカバーすることになり、疲れや業務効率の低下が深刻になります。特に顧客対応の部門では、対応の遅れやミスが起きやすくなり、クレームにつながる恐れもあります。

新規プロジェクトの場合、必要人員が確保できず、プロジェクト自体が立ち上げられない事態に陥ります。スケジュールがずれ込み、計画通りに進まないため、関係者から「いつ始まるのか」と不信感や不満が高まる可能性があります。

最適な母集団形成を支援します

マンパワーグループでは、採用チャネルのパフォーマンス分析から戦略、媒体の決定までを支援するサービスを提供しています。

マンパワーグループの採用代行・採用コンサルティングサービスを見る >>

母集団形成の15の方法

ここでは、代表的な母集団形成の15の方法について解説します。

- ハローワーク

- 求人サイト

- 人材紹介

- ヘッドハンティング

- 合同説明会

- 求人情報誌

- SNS

- ダイレクトリクルーティング

- 自社サイト(オウンドメディアリクルーティング)

- リファラル採用

- アルムナイ採用

- 企業説明会を開く

- インターンシップ

- 学内説明会

- ミートアップ

1.ハローワーク

厚生労働省が設置している公的機関であり、求人掲載は無料で可能です。最も一般的な求人の募集方法のひとつで、幅広い年代や職歴の人に見てもらえる媒体と言えます。

メリット

- 無料で掲載できるためコストがかからない

- 幅広い人材にリーチできる可能性がある

- 一定の条件を満たせば助成金の対象になる(トライアル雇用助成金、特定就職者雇用開発助成金など)

デメリット

- 求人掲載や変更の手続きに一定の手間がかかる

- 情報修正や更新が柔軟に行えない

- 求職者との面接等のスケジュール調整などのやり取りがハローワーク経由のため、即時的な対応がしにくい

- 有料媒体のように営業・宣伝活動を行っていないため、求職者への積極的なアプローチは期待できない

2.求人サイト

さまざまな企業の求人が掲載されるサイトを利用した母集団形成です。求職者は、多くの企業の中から自身の希望に合う案件を見つけたいと考えるため、多くの就職・転職希望者はサイトへ希望職種、年収、勤務地などを登録し、タイムリーに掲載される求人の案内を受けます。

求人サイトは、新卒者向け、幅広い転職希望者向け、特定の業界や職種に特化した特化型サイトなどがあり、特徴は様々です。

メリット

- 多くの人に対して、幅広く募集をかけることが可能

- 募集に関する多くの情報を掲載できる

- 応募者の管理がサイト内でできる

デメリット

- 応募者の有無にかかわらず一定のコストが期間ごとに発生

- 求職者の検索条件によっては、求人の絞り込みの段階で目に触れることがない

- 求人掲載件数が多い場合、埋もれてしまう可能性があり、プランによっては検索結果の後方になる

- 大手企業や有名企業に応募が集中してしまうことも

3.人材紹介

人材紹介会社へ依頼し、登録者の中から人材要件に適した候補者を紹介してもらう方法です。採用が決定した場合にのみ、採用決定者の理論年収のうち35%程度の紹介手数料が発生します。

メリット

- 質の高い候補者が紹介されるため、スクリーニングにかける工数を削減できる

- 自社を知らない求職者であっても、人材紹介会社経由で案件が紹介される

- 非公開案件を依頼できる

- 成功報酬型がほとんどなので、無駄なコストがかからない

- 自社の採用サイトがなくても依頼できる(人材紹介会社のサイトに掲載)

- 面接、内定など、それぞれの段階で適宜、人材紹介会社のフォローをしてもらえる

デメリット

- 一度に多数を採用するには、向いていない

- 人材紹介会社の得意分野を知っていないと、なかなか候補者がでてこないことがある

- 複数の人材紹介会社を利用すると、やり取りが煩雑になり、事務工数が増大することも

おすすめ記事

中途採用における内定辞退|理由や対策方法を解説

4.ヘッドハンティング

一般的な人材紹介は「求職者」向けに行われますが、ヘッドハンティングは転職を希望していない層もターゲットとした人材紹介を行います。

タレントプールだけではなく、さまざまな方法を使って人材要件に沿った人を探してきます。詳しくは、「ヘッドハンティング会社の情報源はどこから?候補者の探し出し方」で解説しています。

メリット

- 経営層や後継者といった、ハイスキルな人材募集に適している

- 採用までじっくりと互いの認識を合わせるため、ミスマッチが少ない

- 転職市場にでてこない人材にアプローチできる

デメリット

- 初期費用がかかる

- 採用までに時間がかかる

関連記事:【企業向け】ヘッドハンティングとは?仕組みとメリットをわかりやすく解説

5.合同説明会

合同説明会とは、複数の企業が一堂に会し、求職者に向けて自社の情報を直接発信できる就職イベントのことです。主に新卒採用や中途採用の場で利用され、企業側はブースを設けて会社概要や業務内容、募集職種などを紹介し、参加者とのコミュニケーションを通じて自社への理解を深めてもらいます。

このような説明会は、採用活動の初期段階における「認知の獲得」や「母集団形成」の場として広く活用されています。近年ではオンライン開催も増えており、地理的な制約を受けずに全国の求職者へ情報発信できる手段として注目されています。

メリット

- 求職者へ直接自社をアピールできる

- 一定数の来場者が見込まれるため、単独で採用活動するよりも効率的

- 求職者に対して直接自社のアピールがしやすい

- 特化型の合説に出展すれば、ターゲットに会える確立が上がる

- 候補者の生の声を確かめることができる

デメリット

- 規模の大きい合同説明会は競争が激しく、埋もれてしまい、ブースに候補者が来ないケースも

- 説明会の規模が小さすぎると、十分に求職者が集まらない可能性がある

- ブース内の展示物や、当日運営の社員の確保など、工数がかかる

- 応募がなくても参加費がかかる

6.求人情報誌

コンビニなどに設置されていたり、ポストに入っている紙の求人媒体です。求職者は無料で手にすることが多く、地域性とターゲット層を想定して配布されています。

メリット

- 手にとってじっくりと見てもらえる

- エリアやターゲットの年代によっては、よく活用されている

- 登録などが不要で、気軽に求人情報を見てもらえる

デメリット

- 目に触れる機会は制限される

- 採用の有無にかかわらず掲載料がかかる

- 掲載できる情報量が限られる

- 一度、発刊されると情報修正ができない

7.SNS(ソーシャルリクルーティング)

ソーシャルリクルーティングとは、Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなどのSNSを活用して行う採用手法です。ソーシャルメディアの拡散力とリアルタイム性を活かし、自社の求人情報や職場の雰囲気、社員の声などを発信することで、多くの人の目に触れる機会をつくります。

求人の情報発信だけでなく、コメントやDMなどを通じた求職者との双方向の交流によって、候補者の価値観や興味をより深く理解することができ、関係を築けるのが特徴です。

特に若年層や転職潜在層へのリーチ手段として、近年ますます注目を集めています。

メリット

- コストが比較的かからない

- 幅広い層へリアルタイムで情報を発信できる

- 自社の認知度を高め、ブランディングにも役立つ

- 中小企業でも魅力付けが可能に

デメリット

- すぐに採用につながる可能性は低い

- 継続的な情報発信がマスト

- 他の情報と齟齬がない様に、情報は常に最新にメンテナンスが必要

- 魅力を伝えるための試行錯誤が必要

関連記事:新卒採用で利用できるSNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは?SNSの種類や活用方法、事例を紹介

8.ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業が自ら、積極的に求職者へアプローチする採用手法です。人材紹介会社などの仲介を通さず、企業が直接、求人サイトのデータベースやビジネス系SNSを活用し、求めるスキル・経験を持つ候補者を検索して探し出します。

選定した人材に対しては、スカウトメールなどを通じてコンタクトを取り、自社の魅力を伝えながら、選考への参加を促していきます。

メリット

- 自ら選ぶため、質の高い母集団形成が期待できる

- 求人広告では届かない層にアプローチできる

- 待ちの姿勢ではなく「攻めの採用」ができる

- 担当者にスキルがあれば、コストを抑えて採用ミスマッチの軽減や採用スピードの向上にもつながる

デメリット

- 特有のノウハウが必要

- 情報収集やコンタクトといった面で大きな工数が発生

- 採用までに時間を要する

- アプローチする人材を探すこと自体が容易でないため、採用代行サービス(スカウト代行サービス)などを利用するのが一般的

関連記事:ダイレクトリクルーティングの落とし穴|課題と対策をわかりやすく解説

9.自社サイト(オウンドメディアリクルーティング)

自社のホームページに採用ページを設置し、採用専用のWebサイトを立ち上げ、サイトからの応募を待つ方法です。自社の魅力が伝わる優れたサイトであれば、興味をもった人材からの応募が期待できます。

最近ではインターネットの活用術として自社サイト内、あるいはYouTubeなどのSNS型動画サイトを利用した採用動画が効果を上げています。もちろん、応募を決定づける要素が十分に盛り込まれたサイトでなければ、母集団形成への役割を果たしてくれません。

メリット

- コストが安い(Web制作や更新費程度)

- 情報の更新や変更が容易

- SNSや求人情報で自社に興味を持った人が訪れた際に、興味関心を高めることができる

デメリット

- 求職者が自社を検索することが条件であるため、知名度が必要

- 魅力を伝えるための工夫が必要

- 最新情報へのアップデートの工数がかかる

- 効果が出るまでに時間がかかる

関連記事:オウンドメディアリクルーティングとは?導入すべき3つの理由

10.リファラル採用

リファラル採用とは、既存の自社社員に友人・知人・元同僚などを候補者として紹介してもらう採用手法です。「リファラル(referral)」とは「紹介・推薦」という意味があり、社員の人脈を活用することで、自社に適した人材へ効果的にアプローチすることができます。

混同されがちな「縁故入社」とは異なり、リファラル採用ではあくまで「推薦」であり、紹介された人材であっても通常どおりの選考プロセスを経て、最終的な合否は面接官が客観的に判断します。そのため、公平性を保ちつつ、信頼できる人材を効率的に見つける手段と言えます。

- 自社を理解している社員が紹介するため、ミスマッチが少ない

- 比較的コストを抑えて採用ができる

- 早期離職を抑えられる

- 転職活動をしていない潜在層にもアプローチできる

- 不採用にした場合、紹介者への気遣いが生じる

- いつ紹介されるか不明であり、採用に時間がかかる

- 大規模な母集団形成が難しい

- リファラル採用制度の設計が必要

- 社員へ継続的に告知と理解を求め続ける必要がある

関連記事:リファラル採用とは?メリット・デメリットと導入のポイントを解説

11.アルムナイ採用

アルムナイ採用とは、自社を過去に退職した社員を対象に再び雇用する採用手法です。

アルムナイ(Alumni)とは「卒業生」「OB・OG」といった意味を持つ言葉で、ここでは転職、結婚、出産、育児、介護など、さまざまな理由で一度職場を離れた元社員を意味します。

過去に働いていた社員に再び声をかけ、業務や社風を理解している強みを活かして、即戦力として再雇用することを目的としています。

- ミスマッチが少ない

- 業務、社風を理解している即戦力が得られる

- 教育、研修の負担が少ない

- 定着率も高め

- 大量の人材を採用するには向いていない

- 人事制度や就業規則の変更が必要

- 退職のハードルを下げてしまう

- 自社を離れた人材を再雇用するにあたって、既存社員の感情への配慮が必要

関連記事:即戦力がほしい企業は検討すべきアルムナイ採用|導入企業は約3割

12.企業説明会を開く

企業説明会は、新卒採用においてよく活用される母集団形成の手法のひとつです。企業が主催して行うこの説明会を通じて、自社の事業内容や雰囲気、募集情報を求職者に直接伝えることができます。

近年では対面だけでなく、ZoomやYouTubeライブなどを使ったオンライン開催も主流になってきており、地域を問わず全国の学生にリーチできる点が大きなメリットです。

- テキストでは伝わりにくい情報を伝えられる

- 求職者の疑問などを知ることができる

- 合同説明会と違い、競合がいない

- 求職者に自社の雰囲気を感じてもらえる

- オンライン開催であれば、多数の人にアプローチ可能

- 集合型の開催の場合、参加人数が限られる

- 説明会の告知をする必要がある

- 知名度が低い場合、参加者が集まらない場合も

- 運営の準備や当日の運営の工数がかかる

13.インターンシップ

インターンシップとは、新卒採用の一環として実施されることが多く、学生が企業で実際の業務を体験できる就業プログラムです。

一定期間、実際の業務に触れることで職場や業界への理解を深められるほか、企業にとっても学生の適性を見極める機会となります。

内容・形式は、選考直結型や就業型など企業ごとに異なり、近年では短期オンライン開催も増え、参加の幅が広がっています。

また、2025年卒採用からの法改正により、要件を満たしたインターンシップは採用選考に活用できるようになり、より戦略的な活用が期待されています。

- 業務を体験してもらうことで、興味関心を高めることができる

- キャリアに意欲的な学生と出会える

- 募集開始前から学生とコミュニケーションが取れる

- 働いたうえで応募を検討するため、ミスマッチが少ない

- 運用工数、労力がかかる

- 学生が必ずしも採用選考に参加するとは限らない

- 受け入れ体制を整えないと、印象が悪くなってしまう

- 学生からの認知度が低い場合、集客に苦戦する

関連記事:インターンシップの導入前に知っておきたいポイントを徹底解説

14.学内説明会

新卒採用限定の母集団形成です。大学や高校などに赴き、会社説明会を実施します。キャリアセンターや就職課と連携し、学生に直接アプローチできる機会となります。学生の反応をその場で確認でき、企業理解を深めてもらいやすい場でもあります。

また、学校のスケジュールに合わせて実施されるため、計画的かつ効率的な母集団形成が可能です。参加者には企業担当者の熱意が伝わりやすく、印象に残る機会となることが多いです。

- 学校内ということで、学生が参加しやすい

- 校内での告知により自社を知らない学生にもアプローチできる

- 知名度があまりなくても、話を聞いてもらうことができ、魅力をアピールすることができる

- 一校ずつ行うため、大きな母集団を形成することは難しい

- 学校を開拓しなければいけない

- 自社で開拓するよりも制限が多い

- 当日の運営の工数がかかる

15.ミートアップ

ミートアップとは、興味や目的が同じ人たちが交流する場のことです。交流会ですので、堅苦しいものではなく比較的カジュアルな雰囲気で行われます。

このミートアップを利用した採用が出てき始めています。例えば、テーマのあるイベントを開催し、その場で採用情報をお知らせる、といったような流れです。参加者同士が気軽に会話しやすいのが特徴です。

近年はこの交流の場を採用活動にも活用する企業が増えてきており、例えば自社の技術やカルチャーに関するイベントを開き、その場で採用情報を紹介するなど、自然な形で企業に興味を持ってもらう機会としています。

従来の採用手法とは違い、より人柄や価値観に触れられる場として注目されています。

- カジュアルにコミュニケーションを取れる場なので、自社の魅力が伝わりやすい

- コストがあまりかからない

- テーマに関心がある人が集まるため、ターゲット層に近い人材に会える可能性が高い

- 転職市場に出てこない層と会える可能性もある

- 少人数で行うこともあり、大きな母集団にはならない

- 参加者は転職が目当てではないため、ブランディングに近い方法になる

- 集客準備や当日の運営など、工数がかかる

- 魅力的なイベントとするための相違工夫がないと、マイナス・ブランディングになることも

関連資料:中途採用の採用手法大全

母集団形成の基本・考え方

続いては、母集団形成の基本について解説します。

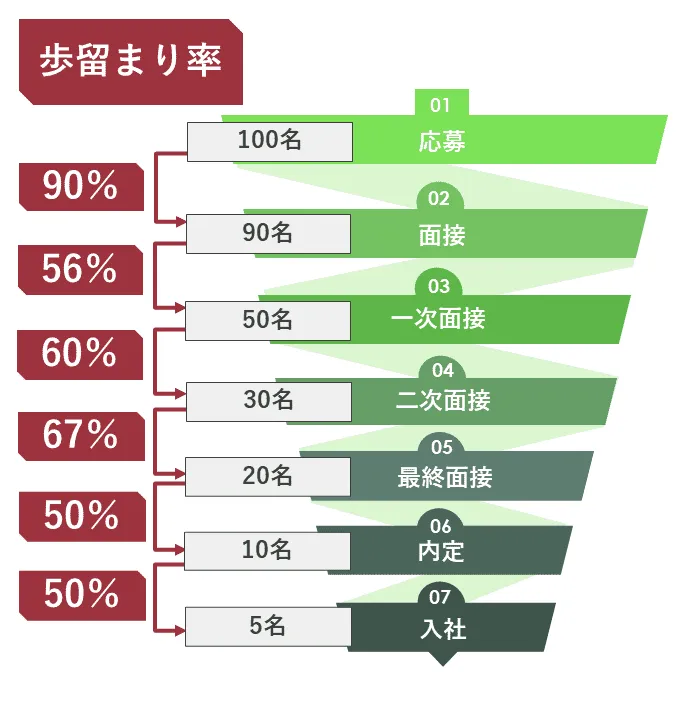

母集団規模を想定する

母集団の規模は、採用人数と過去の活動から決定してみると良いでしょう。例えば、過去の歩留まりを逆算することで、おおよその母集団規模が見えてきます。

一例

母集団形成は「人数が多いほど良い」というものではありませんが、採用目標に近づけるためには、一定数以上の人数で母集団を形成する必要があります。あらかじめ自社の採用規模に対して、「どの採用方法を使えば理想的な人数を集められそうか」を検討します。

母集団が小さすぎると、やむを得ず意図にそぐわない人材を採用しなければならなくなる、応募者の辞退によって入社人数が目標に満たないなどの問題が発生する恐れがあります。

逆に、候補者が多すぎると、絞り込みや候補者・エージェントとの対応に時間がかかり、採用に遅れが生じます。

母集団形成方法を組み合わせる

母集団形成に「これさえやっていればうまくいく手法」というものがあることは稀で、数多くの手法のメリットとデメリットをふまえて、互いに補完しあえる方法を同時並行で実施することで確実性を高めることができます。

組み合わせ例

例)中小企業の経理募集(経験必須)

| 項目 | 有料求人媒体(専門職向け) | 人材紹介 | ダイレクトリクルーティング(スカウト) |

| 費用感 | 一定の費用がかかる | 成功報酬 | ツール利用料 |

| マッチ度 | 低め | 高め | 高め |

| スピード感 | 比較的早い | 数日~1か月程度 | 候補者の反応待ち |

| 工数 | 中程度の負荷 | 負荷は少ない | 高負荷 |

- 経理経験者は少ないため、ハローワークだけでは厳しい

- 人材紹介もベンダーを複数依頼しておく

例)事務センターの大量募集

| 項目 | 求人媒体 | ハローワーク | 合同説明会 |

| 費用感 | 高め | 無料 | 出展料など |

| マッチ度 | 低め | 低~中 | 低め~高め |

| スピード感 | 早い | 低~中 | 中程度 |

| 工数 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |

- 大量募集のため、求人媒体を複数利用し長期間の掲載が想定される

- ハローワークなども活用し、採用コストを抑える

- 業務内容次第であるが、人材紹介に頼るとコストが膨れる可能性も

採用のスケジュール感や募集規模によってチャネルのポートフォリオを組み、サービスを提供する企業の選定も行います。

採用スケジュールを考慮

ターゲットに応じて採用活動の期間も変化します。新卒採用の場合、各社が同じ時期にほぼ一斉に採用活動をスタートするという特徴があるため、遅れを取ると応募者数が少ない、志望順位が下がって内定辞退率が上がるなどの問題が起きます。

事前にどのように母集団形成を行うか、いつから活動を始めるかなど綿密な採用計画を立てておきましょう。

中途採用の場合はいつでも採用活動を始められますが、即戦力を求めるケースが多いため、長くても数か月スパンにおさまるのが一般的です。

ただ中途採用の目的は、欠員補充以外にも業績向上による組織拡大、プロジェクト始動のための経験者採用など、採用の可否が会社の業績に直結するケースがほとんどです。募集部門が望むスケジュールを確認した上で、母集団形成の方法を選択します。

また、求職者の動きが鈍くなるゴールデンウイークやお盆前、年末年始などもスケジュールに考慮するようにしましょう。

母集団形成を成功させるポイント

母集団形成の質を上げていくためのポイントをご紹介します。

ターゲットを分析する

人材要件を満たすターゲット層を十分に集めるためには、ターゲット層の分析が必要です。

一例

- ターゲットが利用するSNSは?デバイスは?

- 就職に何を求めているのか、価値観は?

- 競合他社と当社をどこで比較するか

ターゲットをよく分析することで、チャネルの選択やボリューム・コストの配分などを決めていきます。職種や雇用形態、年齢、経験によってターゲットとなる人材にリーチできるチャネルは変わります。

例えば、SNSリクルーティングをする場合、年代や属性などターゲット層に合わせて、どのメディアを活用すれば効果的なのか、露出方法やタイミングを考慮して選びます。

TIPS

人材要件はスキル経験だけではなく、ヒューマンスキルも関係者間で「人物像」にズレないようにしましょう。

認識がズレてしまっていると、ターゲット外からの応募割合が増え、不必要な工数・採用単価がかかってしまう、人材紹介会社から的外れな紹介が来るなどの問題が起きます。

関係者間の認識のズレを防ぐ目的で、「人材要件チェックシート」をご用意しています。Excelですのでカスタマイズも簡単です。ぜひご利用ください。

ターゲットに響くメッセージをしっかり考える

「候補者に対して何をアピールすべきか」という問題は、「誰に対して響く内容か」という観点で決めていきます。

自社のターゲットにとって「魅力あるベネフィットは何か」を考え、採用される側の視点で俯瞰(ふかん)してみます。ターゲット層に向けた緻密なリサーチがアイデアを生み出します。

例1)若手向け

「入社3年目でプロジェクトリーダーに挑戦できる社内制度があります。新卒入社で3年目からリーダー職に就いている先輩も多数います。」

*成長できる環境・チャレンジの機会を具体的に提示しており、若手の志向にマッチ。

例2)中途の経験者採用

「あなたの“やりたい”を尊重する社風です。裁量を持って働けるので、ご自身の成長スピードも加速します。」

*ルーティン業務などでキャリアの足踏み感を感じている意欲的な中堅社員へアピール。

例3)地方在住の新卒学生

「転勤はなく、地元で長く働ける環境です。社員の約7割が地元出身で、Uターン入社も増えています。」

*地元志向の学生に対し、「地域密着」と「定着しやすさ」の安心感を伝える。

悪い例1)

「会社の成長に伴い、人手が必要です。即戦力として活躍してほしいと考えています。」

*企業側の都合しか語っていない。候補者にとってのメリットが不明確。

悪い例2)

「当社は創業50年。安定した経営基盤と豊富な実績があります。」

*企業目線の一方的なアピール企業都合の情報で、共感を得にくい

また、どんなに良いメッセージ・内容を掲載していても、見づらい、使いづらいサイト・構成では求職者はすぐにページ・紙面から離れてしてしまいます。

PCやスマホ、タブレットなど、どの端末からでもユーザビリティに配慮した画面設計にしなければなりません。操作性に優れ、見やすく、わかりやすい画面は、「問い合わせ」や「応募」の増加に結びつく重要なポイントです。

採用市況の情報・競合情報を確認する

自社の視点だけに凝り固まってしまわないように、採用市場、応募者側のニーズ、競合状況の確認などを随時実施していく必要があります。

求人・求職の状況は刻々と変化していきます。従来の手法がまったく通じない、ということも十分にあり得る話です。応募者側の意識の変化、競合する企業の採用活動について情報を分析し、それらを参考にしながら自社に有利な方向性を探っていきます。

情報収集は付き合いのある人材サービス系企業と定期的に情報交換をしてみるのもよいでしょう。他社や他業界の動きを含め、情報に敏感になっておくことをお勧めします。

採用手法のパフォーマンスチェックをする

意外とできていないのが、データの取得・整理・分析です。

それぞれのチャネルの成果やサービス提供企業ごとの成果などを整理しておくことで、分析が可能となります。具体的には応募人数・各工程での合格数・辞退数・内定者数・コストなどを時系列で把握しておきます。

データ分析し採用活動をブラッシュアップしていくことで、母集団形成の質は向上していきますし、採用コストも適正化されます。

また、データという指標を持つことで「前年と同じ手法なのに動きが見えない」「応募者からの反応が芳しくない」といった問題を早期に気づくことができます。その場合、母集団形成の手法を追加する、思い切って中断し、他のやり方に切り替えるなど、費用配分の組み替えにより、新しい施策や追加施策を実施できます。

「どこが問題なのか」を知るためにもデータ収集と分析は欠かせないのです。

【事例】母集団形成の改善

マンパワーグループでは、採用コンサルティング・採用代行サービスを通して、多くの企業の採用活動改善に取り組んできました。ここでは、母集団形成を改善したことによる採用成功事例を簡単にご紹介します。

人材紹介会社の整理と開拓

エンターテインメント系の同社は多数の専門職を採用するため、求人広告を大量に出していました。しかし転職市場に候補者自体が少なく、広告の効果は限定的。結果として母集団の多くを人材紹介会社に頼らざるを得ませんでした。

ところが募集ポジションが多いぶん取引先も増え、面接調整などの“紹介会社対応”に時間を奪われがちに。新規求人の依頼や要件変更をタイムリーに伝えられず、十分な母集団を形成できない悪循環が起きていました。

そこでマンパワーグループは、各紹介会社の「得意分野・紹介数・採用数」を可視化したレポートを作成し、優先対応すべきエージェントを提案。さらに紹介会社が候補者へ企業の熱量まで伝えられるよう、業務説明会やオフィス見学会を実施して理解を深めてもらいました。

効果

- 優先順位づけにより採用効率が向上

- エリア・業界特化型など新たな紹介会社の開拓にも着手

- 採用成功ポジションが着実に増加

母集団形成の停滞は解消され、採用体制全体が大幅に改善しています。

求人広告の精度を上げる改善プラン

全国でパート・アルバイトを採用するアパレル小売企業は、大手アルバイト求人サイトや情報誌に依存していたため、採用単価が年々上昇していました。

そこで次のような施策を実施しました。

- 掲載チャネルの最適化

- 地方求人は、地域密着型の媒体に切り替え。

- 複数店舗の求人はエリアごとに集約し、上位表示プランに集中投資。

- 費用のかからないハローワークにも求人を掲載。

- 自社チャネルの活用

- 顧客向けメルマガや店頭ポスターで採用を告知し、ブランド理解のある応募者を増やす。

- 結果

- 求人難の中でも採用コストの上昇を抑制し、全体として横ばいに(地域によっては改善)。

- ブランドへの共感度が高い応募者が増え、定着率向上にも寄与。

これらの取り組みにより、費用対効果を保ったまま安定した母集団形成が可能になりました。

オープニングスタッフ採用(短期間に大量採用)

大型商業ビルのオープニングスタッフを短期集中で採用するため、正社員・契約社員・主婦パート・学生アルバイトという多様な雇用形態ごとに最適な求人媒体を選定・活用する 「雇用形態別に媒体を分ける」 戦略を提案しました。

施策概要

| 雇用形態 | 主要チャネル | 補足施策 |

| 正社員/契約社員 | 総合転職サイト・人材紹介 | 採用ページをリッチ化し企業理解を促進 |

| 主婦パート | 地域密着型求人紙・Web | シフト柔軟性を強調した求人票に刷新 |

| 学生アルバイト | 沿線ポスター・大学キャリアセンター | サークル向けチラシ配布、SNS投稿強化 |

ポイント

- 媒体の使い分け

- 各雇用区分に最も反応が高い媒体を厳選し、無駄な広告費をカット。

- 学生アルバイトの大量採用に特化

- 通学沿線での交通広告や大学のバイト紹介窓口を活用し、応募数を大幅拡大。

- 継続採用への布石

- オープン後の追加募集では、実際に働く社員のコメントを盛り込んだコピーを制作し、訴求力をアップ。

- 雇用形態ごとの応募数が計画を上回り、オープン前に必要人数を確保。

- 採用単価を抑えつつ、オープン後の増員募集でも安定した応募を維持。

雇用区分ごとにチャネルを最適化し、ターゲットへピンポイントに届く設計で短期採用を成功に導きました。

関連記事:【事例付き】採用マーケティングとは?メリットと導入手順を解説

関連資料:採用代行・コンサルティングサービス案内

まとめ:採用につながる母集団形成をするために

戦略のないまま採用活動を進めると、採用の長期化・不適正なコスト、不要な労力がかかる恐れがあります。

母集団形成は「企業のニーズに沿ったターゲット像」を明確にし、採用候補者の集団に反映させる意識が大切です。

思うように募集が進まないときは、アプローチの方向性に誤りがないかを逐一見直しながら、成果を出せる方法を模索していきます。母集団形成を開始する際に、「状況に合わせた修正点」も考慮しておくとスムーズに展開できます。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次