採用基準とは?基準の作成方法と見直し方を解説

目次

面接でのミスジャッジの原因 人材要件の相違

面接は、人材要件に基づき合否判定を下しますが、そもそもの人材要件の認識が関係者とズレていると採用は成功しません。関係者間で「どのような人材が必要なのか」「優先して評価すべき項目は何か」の意識合わせをしておかないと、採用の遅れや無駄なコストが発生します。

関係者間の認識を合わせるために「人材要件チェックシート」をご用意しております。Excelファイルで自由にカスタマイズもできる仕様ですので、ぜひご利用ください。

採用成功の第一歩は、採用基準の適切な設定にあります。

採用基準が曖昧なままでは、「求めている人材が集まらない」「ミスマッチが起こり、採用した人材がすぐに退職してしまう」などの問題が生じやすくなります。

採用基準は一度決めたら終わりではありません。選考の結果を振り返り、必要に応じて見直すのが重要です。本コラムでは、採用基準の設定と見直しの際に注意すべきポイントについて解説します。

採用基準とは?

採用基準とは、各選考段階で候補者を通過させるかどうかを判断するための基準です。基本的には、募集職種の役割や責任範囲などに合わせて設定します。

過去の業績や経験、所有免許・資格のように点数化・可視化しやすい項目のほかに、企業文化との相性や仕事に対する価値観など、定量化しにくい要素も含まれます。

採用基準は採用の成否に大きく影響するため、「採用開始前の明確な定義」と「採用状況に応じた適宜見直し」が求められます。

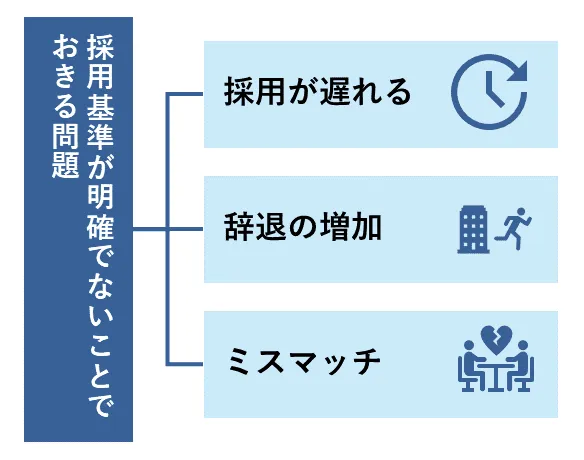

採用基準が曖昧な場合に起こる3つの問題

採用基準が曖昧なままだと、選考の過程でさまざまな問題が生じます。主な3つのケースについて解説します。

評価基準がバラバラで採用が進まない

面接官の多くは、経験や価値観、フィーリングなど自身との相性で候補者を判断してしまいがちです。そのため、採用選考における明確な指標が定まっていないと、面接官ごとに評価が分かれ、選考に滞りが出る場合があります。

面接官によって採用の基準にバラつきがあるのは、採用の公平性が担保されず、結果として有望な人材を逃すリスクも高まります。

あらかじめ採用基準を明確にし、社内で認識を揃えておくと、複数の面接官で採用面接を行った場合でも、納得感のある判断がしやすくなります。

起きやすい問題

- 書類審査は通るのに、部門面接の通過率が低い

- 役員面接に進む候補者の特性(スキルや志向)がバラバラ

- 応募はあるのに、選考が遅々として進まない

面接辞退や内定辞退が増える

採用基準が曖昧だと、候補者の比較や合否判定に時間がかかってしまいます。人材獲得競争が続くなか、採用にはスピード感が求められます。

新卒採用も中途採用も、求職者の多くは複数企業の選考を同時並行で進めています。合否連絡の遅れは「採用見送りかも」「自分の優先順位は低い」と求職者に判断され、候補者の不要な取りこぼしにつながります。

採用基準を明確にして、選考判断で生じる迷いを減らし、採用までのリードタイム短縮と選考の効率化を図りましょう。

ミスマッチにより業務に支障がでる

採用基準が不明確なままだと、必要なスキルや志向を持つ人材の見極めは困難です。結果として、候補者のキャリア志向と自社のキャリアパスに不一致が起こり早期退職につながるなど、後々に大きな影響が出てしまいます。

採用には時間とコストがかかります。せっかく採用に至ったのに早期退職してしまった、期待したパフォーマンスを発揮しきれていない、周囲の負担がむしろ増えるなどの事態は、あらかじめ防いでおきたいところです。

ミスマッチで起こる問題

- スキルや経験不足で、教育に時間がかかる

- 既存社員の業務負担が軽減されない

- プロジェクトや業務の遅延、停滞

- 早期退職の発生

採用基準に含めるべき3つの視点

採用基準の設定時には、以下の3つの視点から求める人物像を明確にしておく必要があります。

経験・スキル・実績

中途採用では「業務ありき」の採用になるケースが多いため、この視点は特に重要です。

設定例

- 業務の経験年数

- 担当してきた役割や責任範囲

- 過去に達成した実績

同じ職種でも、大企業と中小企業では仕事内容や裁量に差が生じることもあります。入社してからミスマッチに気づくことにならないよう、面接前の具体的なすりあわせが重要です。

参考資料

パーソナリティ

パーソナリティも、選考において重要な判断材料になります。

例えば、慎重な人は状況をよく見て行動できるため、トラブルを回避しやすい特性があり、リスク管理が重要な業務や安定した業務運営が求められる部署において大きな強みになります。一方、活発な意見交換や迅速な意思決定が求められる職場では、その慎重さが積極性に欠けると受け取られることもあります。

パーソナリティは職場での協調性や信頼関係の築きやすさにも影響するため、配属先との相性を見極める視点が欠かせません。

「どのようなタイプならスムーズにチームになじめるか」「停滞しているチームを活性化させるにはどのような人物が合うか」など、事前にすり合わせておくとよいでしょう。

思考・行動特性

思考・行動特性は、個人が物事をどう考え、どのように行動するかに関する特徴で、業務の進め方に大きく影響を与えます。

主な要素

- 正確性、論理性、情報処理能力、ストレス耐性など

- コミュニケーションのスタイル、対人傾向

- 興味関心の方向性や仕事観

例えば、「営業職では迅速な意思決定とストレス耐性が重要」「プロジェクトマネージャーでは論理的思考と問題解決能力を重視」など、職務ごとに必要とされる特性を明確にし、それを軸にした評価を行えば、採用後の業務パフォーマンスのギャップを抑えられます。

また、アセスメントツールを活用すると、客観的なデータに基づく判断材料が提供されるため、面接や実務課題などと組み合わせた総合的な評価が実施でき、選考の精度がさらに向上します。

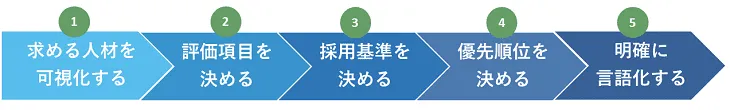

採用基準の作成方法

採用基準を設定する際は、以下の5つのステップを順を追って進めます。

1.求める人材像を可視化する

求める人材像は、できるだけ具体的にすることを心がけます。以下のポイントを押さえながら理想的な人物像を描きましょう。

- 現場責任者に「必要なスキル、歓迎するスキル」などを確認する

- 企業の「理念やビジョンへの共感」を採用基準に落とし込む

- 職場環境や社風に適しているかを確認する

- 現在活躍している社員をモデルに職種ごとのコンピテンシーモデル(※)を設定する

コンピテンシーモデルとは

コンピテンシーモデル(Competency model)とは、優れたパフォーマンスを発揮する人材に共通する行動特性を定義したものです。スキルや知識など可視化しやすいものだけではなく、行動を決める思考や価値観、性格的な特徴など可視化しにくい分野も含まれます。

分析・モデル化には時間がかかりますが、人材の採用は企業活動に直結するもので、設定する価値があると言えます。また、職種ごとにコンピテンシーは異なるため、各職種にあわせて設定が必要です。

2.評価項目を決める

求める人材像に基づいて、書類選考や面接で評価する項目を設定します。

項目の一例

| 技術的スキル |

|

| 経験 |

|

| 対人スキル |

|

| 問題解決能力 |

|

| 適応性と柔軟性 |

|

| 会社への適合 |

|

即戦力が必要なのか、未経験でも素養と人柄を重視するのか、経理などの正確性が必要な職種なのか、交渉力が求められる業務内容なのかなど、評価項目もポジションに応じた個別設定が必要です。

3.評価基準を決める

評価項目に対して、具体的な合否ラインや基準を定めます。

資格や経験に関する基準は明確にしておくことが重要ですが、単純に「資格や経験があれば合格、なければ不合格」とするのではなく、以下のような点に留意する必要があります。

類似資格や実務経験、関連スキルでの補完ができるかどうか

特定の資格が求められている場合、同じ分野の他の資格や実務経験、関連スキルなどで補完できるかどうかも確認し、類似資格やスキルを代替案としてリストアップしておきましょう。

価値観や性格的特徴など可視化しにくい項目の評価

価値観や性格的な特徴については共通の質問を設定し、その回答内容をもとに評価を行います。共通の質問は「過去にどのような状況でストレスを感じ、どのように対処したか」など、候補者の具体的な行動と結果を確認できるものにします。

評価のバラつきを抑えるためには、面接官がどのように評価すべきかについても統一された基準を準備しておくことが重要です。「良い」「普通」「改善が必要」のような評価をするにしても、「このような成果を上げた事例がある場合は良い」など、事例を提示するとよいでしょう。

4.優先順位を決める

評価項目は、すべて同じ重みをもっているわけではありません。募集部門と話し合い、どの基準を優先するかを決め、ポジションごとに必須項目と尚可項目の分類を行いましょう。

また、評価基準の緩和が可能な項目も確認しておけば、不足しているスキルや経験は入社後の教育やサポートで補う方向へシフトチェンジするなど、採用人数達成へ向けた柔軟な対応も可能になります。

5.明確に言語化する

採用基準が決定したら、言語化したうえで選考フローに落とし込みます。

「書類選考では、まず履歴書や職務経歴書を元に、経歴や資格などの基本的な情報を確認」など、どの項目をどのタイミングで評価するか、それぞれの選考ステップで確認すべき内容をはっきり示しましょう。

また、選考に関わる担当者が採用基準を共通理解できるよう、具体的な評価基準や判断基準を文書化して共有します。新しい評価基準を導入したり選考フローを見直した際には、その変更点や重要なポイントを評価者に説明する機会を別途設けるなど、評価者の理解度の確認と向上に取り組むことが重要です。

面接官トレーニングサービス

マンパワーグループでは、面接官を担当する社員向けに企業ごとの評価基準に基づいた研修やマニュアル作成を行う「面接官トレーニングサービス」を提供しています。一般的な面接ノウハウだけでなく、実務に活かせるスキルが身につく実践的なトレーニングを提供します。

採用基準を作成する際の注意点

続いては、採用基準を作成するときに注意すべき点について解説します。

具体的な指標を定められているか

採用基準には資格の有無や学歴など定量的で明確な項目もありますが、すべてがそのように判断できるものばかりではありません。特に、個人の特性に関する部分では、感覚的な言葉が並びやすくなります。

例えば「コミュニケーション能力が高い」「交渉力がある」「臨機応変な対応ができる」「誰にでも分け隔てなく同じ対応ができる」など人によって判断基準が異なるような表現はなるべく避け、できるだけ具体的な表現で定めておく必要があります。

論理的思考の確認であれば、回答内容そのものの良し悪しではなく、「質問に対して納得感のある回答であったか」「矛盾はないか」を評価するなど、評価ポイントを明確にしておきましょう。

配慮すべき項目が含まれていないか

厚生労働省が公表している「公正な採用選考の基本」では、「思想」(宗教・支持政党など)、「家族に関すること」(職業・続柄・収入など)、「住宅状況」、「本籍・出生地」などの適正と能力に関係がない事項について、面接や書類で質問をしないよう、配慮すべき事項として挙げられています。

設定した基準にこれらの禁止事項が含まれていないか確認しましょう。

▼「公正な採用選考の基本」より採用選考時に配慮すべき事項

| 本人に責任がない事項 |

|

| 本来自由であるべき事項 |

|

採用基準が厳しすぎ、甘すぎないか

採用基準が厳し過ぎると、そもそも母集団すら形成できないおそれがあります。一方で、とりあえず母集団を広げたいあまりに基準を甘く設定すると、後工程での見極めに手間がかかり、採用工数が増大してしまうケースもあります。

市況や他社事例をふまえるためにも、人材紹介会社やRPOベンダーなど専門知識を持つパートナー企業に相談するのも有効です。 マンパワーグループに相談する>>

採用基準をもとにした面接の設計と運用

採用基準をふまえ、どのように面接を設計・運用していくかを解説します。

採用基準と人材要件の認識合わせを行う

採用には、人事担当者に加え、現場の責任者や役員など部門を超えた複数の関係者が関与します。作成した採用基準と人材要件については、関係者間で認識合わせを行う必要があります。

また、初期段階では経歴やスキルの有無を重視し、最終面接では職場との相性やスタンスを確認するなど、選考のフェーズに合わせて、評価すべきポイントの比重や求められるレベルが変わる場合があります。

どの段階で何を重視するかも含め、関係者間で齟齬が起きないようあらかじめ確認しておきしましょう。

面接のシナリオと質問を用意する

面接官によって確認できた事項にバラつきが生じたり、個人的な経験や価値観に基づいた評価をされてしまうなど、面接は思っている以上に場当たり的になりやすいものです。特に面接に不慣れな現場担当者が対応する場合はその傾向が強くなります。

面接は、どれだけ準備ができているかで精度が大きく変わります。面接の精度を高め、評価に一貫性を持たせるためにも、共通の質問を用意し、確認項目と評価の基準を事前に整理しておきましょう。

そのためには、質問をあらかじめ用意し、一定の手順に沿って面接を行えるようにしておきます。これは構造化面接と呼ばれる手法で「手順を決めて、その通りに面接を行う」というシンプルな方法です。

一方で、構造化面接には、マニュアルどおりに進めるあまり減点思考になってしまったり、模範解答を準備してきた候補者が有利になりやすいなどの注意点があります。

こうした課題を避けるためにも、質問の意図や評価の観点をあらかじめ整理しておくことが重要です。判断基準が明確になれば、「何を見ればいいのか」 に集中できるため「答えがふわっとしてたからダメそう」などの感覚的な減点評価を防ぎやすくなり、模範的な回答が出てきた場合でもその背景や実体験を深掘りする視点を持てるようになります。

オンライン面接の注意点

オンライン面接の場合、非言語情報(表情や動作、緊張など)が対面時よりも得にくくなっています。コミュニケーション力などを測る際に確認したい情報ではありますが、確認が難しいため、質問でカバーできるようにしておきます。

面接の質問については、「初めての面接官マニュアル|面接の流れと「見極める」方法【ガイドブック付】」でも詳しく解説しています。

面接評価シートを用意する、見直す

採用基準を可視化し、わかりやすくするために面接評価シートを作成します。面接での質問も統一でき、判断に要する時間の短縮にもつながります。

採用基準の作成には、個人の感覚に頼った評価を避け、公平性を高める意図があります。面接後は、他の面接官と評価結果を共有し、意見交換を通じてフィードバックを行うと、さらに効果的です。

また、実際の面接結果や担当者のフィードバックをもとに、評価シートの内容を定期的に見直していくことも重要です。質問しても評価に活かしにくかった項目や、判断が分かれやすい項目があれば、削除や修正を検討し、現実に即した実用的な内容に整えていきます。

面接官トレーニング・面接官代行サービスを導入してみませんか?

マンパワーグループでは、面接官トレーニング・面接官代行サービスを提供しています。採用のプロによる実践的なフィードバックなどにご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください。

募集・入社後の運用で採用基準の効果を高める

採用基準は設定して終わりではなく、実際の募集や採用後のフォローにまで反映させることで、初めてその効果が発揮されます。

応募者に伝わる表現で、採用基準を届ける

求人広告や人材紹介会社への依頼など、応募者が応募を判断する際の材料となる募集要項は、採用基準と整合性を持たせたうえで、明確かつ具体的に記載することが重要です。何が必須条件で、どんな経験を歓迎するのかなどのほかに、会社の社風やポリシーなどを伝えるのもよいでしょう。

人材紹介会社に対しては、採用基準に照らしたうえで、譲れない条件と柔軟に対応可能な条件を具体的に共有しておくと、より的確な人材の紹介につながります。

採用後の状況をもとに、採用基準をブラッシュアップ

採用・入社はゴールではありません。入社後に期待どおりの活躍をしているか、現場の評価はどうかなど、採用後の状況を継続的に確認しなければ、採用基準の有効性は検証できません。

入社後の情報をもとに採用基準を見直していくことで、より精度の高い採用へとつながります。

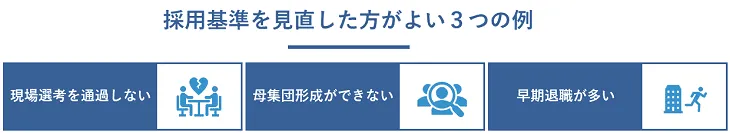

採用基準を見直すべき3つのサイン

採用基準は、一度設定すれば終わりではありません。現場での運用を通じて、不具合やズレが見つかることもあります。

では、採用基準の見直しを検討すべきサインには、どのようなものがあるでしょうか。ここでは、特に注意したい3つのケースを紹介します。

人事選考は通るのに、現場で落とされる

一次選考で通過した候補者が、二次・三次選考で現場責任者や経営者から不採用と判断されるケースが続く場合、採用チーム内で選考基準の認識にズレがある可能性があります。

採用基準に「現場の視点」が十分に反映されていないと、こうした判断の食い違いが特に起きやすくなります。現場での不採用が続くときは、関係者間で採用基準を再確認し、認識をそろえる場を設けましょう。

応募が集まらない

母集団が集まらない要因として、採用基準が市場の実情に合っていない可能性があります。

求職者に必要以上のスキルを求めている

必要以上にスキルを求めすぎると、対象者が極端に限られ、応募者は減少します。現実的な設定を行うために、次の点を見直してみてください。

- 募集ポジションで必須条件となるスキルは何か

- 必須スキルをどのレベルまで満たしている必要があるか

- 必要なスキルが複数ある場合、それぞれの優先順位を設定できているか

- 入社後に教育できるスキルかどうか

状況に応じて、基準そのものではなく「運用の幅」を広げる視点も持ちましょう。

応募数や採用数が伸びないからといって、基準を一律に緩めるのは避けるべきです。安易に基準を下げてしまうと、いわゆるオーバースペックで早期退職につながることもあります。

他社に人材を奪われている

競合他社と自社を比較した場合、求職者にとって不利な差がないかを確認することが重要です。特に、給与や福利厚生、柔軟な働き方、キャリアパスなど、求職者が魅力を感じやすい要素で自社が他社と比べて不利な点がないかをチェックしましょう。

また、他社が提供していない社員向けサービスや働きやすさを強調するなど、自社の募集要項が他社と比べて優位性を持っているか、またそのポイントがしっかりと伝わっているかを見直すことが大切です。

他社と比較されるのは条件だけではありません。面接官の態度が不親切であったり、選考プロセスに不透明な点が多いと、候補者にとって不快な体験となり、結果的に他社に対する競争力を弱めます。こうした印象は口コミやレビューサイトを通じて広がり、会社の評判に影響を与える可能性があります。面接時の対応や、プロセスのスムーズさなどについても、他社との比較で見劣りしないよう、しっかりと対策を行いましょう。

早期退職が続いている

採用した人物のスキルに問題はなく、採用人数も目標どおりに達成されていたにもかかわらず短期間での退職が続く場合、採用基準が実情と噛み合っていない可能性があります。特に、面接時に伝えた内容と業務内容や待遇、企業文化などの実態にギャップがある場合、入社後に「話が違う」と感じさせてしまいます。

こうしたミスマッチを防ぐためには、選考基準が実情に即しているか、また、求職者に与える情報が正確かつ誤解を招かない形で伝えられているかを再確認することが重要です。ここで意識したいのは、求職者に対して現実的で具体的な仕事の内容や職場環境を伝える「RJP理論」です。

「RJP理論」の詳細については、【RJP理論】リアルな情報開示が採用ミスマッチ防止と信頼獲得に効く理由で詳しく解説しています。

まとめ:採用基準の明確化と共有が採用の成否を左右する

明確な採用基準が設定されていると、選考過程や判断基準がブレにくくなり、スムーズな採用活動が実現します。

採用が思うように進まないときは、採用活動の見直しの一環として「採用基準に問題はないか」「優先順位は間違っていないか」を採用担当者だけでなく、配属先とも振り返る必要があります。特に、現場の業務内容や求めるスキルをもとに、基準の再設定を行うことで、よりマッチした人材を選びやすくなります。

この機会に、それぞれのポジションで基準が明確になっているか、共通化されているか、求める能力やスキルが業務内容に合致しているかなどを見直してみてはいかがでしょうか。

マンパワーグループの採用代行・コンサルティング サービス

こちらの資料もおすすめです

目次

目次