【採用戦略の立案】進め方と6つのフレームワーク

目次

戦略の無い採用は、人手不足の現代では通用しません。

行き当たりばったりの採用や、これまでの採用活動を漠然と踏襲していては、計画どおりの採用は困難になるばかりです。

本記事では理想的な人材確保に向けた採用戦略の考え方と、戦略立案に役立つ6つのフレームワークを紹介します。

採用戦略とは

採用戦略とは、企業や組織が新しい従業員を効果的に募集、選考し、雇用するための計画的なアプローチです。

今後5~10年間の中長期の事業戦略を立て、それに基づいた採用計画を策定し、その後、具体的な採用手法や活動計画を決めます。

その上で、自社の置かれている状況を踏まえ、採用手法や媒体、募集タイミングなどを検討し、確実性の高い採用方法を決めてから実行に移します。

採用戦略の主な要素

- 採用計画の策定

- 求める人材の分析

- 採用方法やチャネルの選定

- 採用予算の計画

- 選考プロセスの設計

- 入社後の研修、オンボーディング

など

採用戦略で得られる3つのメリット

採用戦略の立案には、いくつかの大きなメリットがあります。以下に代表的な3つのメリットを紹介します。

それぞれ解説します。

求める人材を効率的に採用できる

第一のメリットは、求める人材を効率的に採用できることです。

採用戦略を持たないまま採用活動を行えば、コストの増大、採用目標の未達などの問題に直面するリスクが高まります。各種告知のタイミングや使用媒体の見誤りによる採用の質の低下や、結果的に早期離職などの問題に発展する可能性もあります。

採用戦略が無い場合のリスク

- 効果のない採用手法に予算と工数を割いてしまう

- 採用ができず事業計画に影響を及ぼす

- 競合に良い人材を次々と奪われてしまう

- ミスマッチによる早期退職が増加する

- 長期欠員が生じ、既存社員の離職を引き起こす

採用戦略を適切に立てることで、企業は競争優位を確立し、持続的な成長と成功を目指せます。

採用業務が効率化される

採用戦略が定まっていないと進捗の把握に必要なマイルストーンの設定もできません。

進捗管理が不十分な状態では、計画の破綻やコスト増加の選択を迫られがちです。

一例

「日々の業務に追われていて、活動開始時期を逃していた」

「採用人数が充足できないため、高い追加コストを払ってでも追加施策を打たなければいけない」

採用戦略を元に進捗管理を徹底していれば、何らかの問題が発生した場合でも、問題の初期段階でリカバリ策を講じられます。品質を維持しながら柔軟な進行ができるため、必要のない追加コストや追加工数のリスクが下がります。

事業戦略を推し進める採用活動ができる

事業計画の達成には、人員計画が大きく関わってきます。従業員数や採用する人材の能力・スキルの欠如は、企業成長の鈍化や組織崩壊を引き起こす可能性が出てきます。

採用戦略は、事業計画を基にした具体的な採用計画の道標。判断が難しい状況でも、事業計画と整合性のある選択がしやすくなります。

採用戦略もなく採用活動を進めると、当座しのぎの判断で問題に対処してしまいがちで、結果的に事業計画との整合性が取れていない行動につながりやすくなるので注意が必要です。

採用戦略の要|人材要件の定義に

採用戦略は「必要な人材」「求める人材」を明確にすることで、ブレがなくなります。人材要件を洗い出すのためのシートをご用意していますので、活用ください。

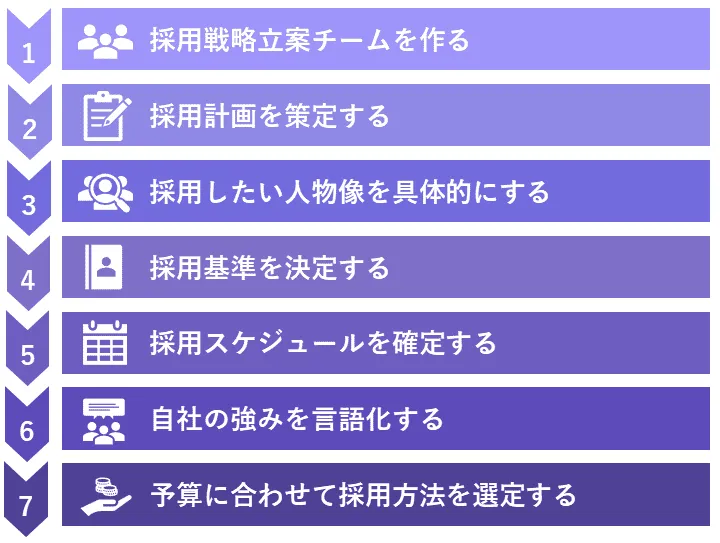

採用戦略立案の進め方

採用戦略の立案は、以下の手順で行います。各項目のポイントを参考に採用戦略立案に役立ててください。

採用戦略立案チームを作る

まずは採用戦略を立案するために、チームを組成します。

先述したとおり、採用戦略は事業計画と綿密に結びついたものであり、事業計画との整合性確保の観点から、経営陣あるいは上位管理職など事業計画への理解が深い人物を含める必要があります。

企業規模が小さい場合など、採用担当者が会社全体の状況について把握できている場合は、採用担当部門だけでメンバーを構成しても問題ありません。

また、チームで採用戦略を策定する理由は、特定の部門や人物の意見に偏ったものにならないようにするためだけでなく、立案した戦略が絵に描いた餅にならないよう、関係者それぞれに当事者意識をもってもらうためでもあります。

採用実務担当者だけでなく、配属予定部門、社員教育担当、若手社員など様々なバックグラウンドを持つメンバーをチームに含め、オープンな話し合いの場を持つことで幅広い視点から採用戦略の検討が可能です。

チームを構成するポイント

全体の方向性など大局的な要素の方向性を固めたのち、採用実務担当者が専門性の必要な細かい戦略面を策定するとスムーズです。また、認識の相違を防ぎ、状況の変化に柔軟に対応していくためにも、チーム内の情報共有は適宜実施することを心がけましょう。

必要に応じて、RPO事業者など外部の専門家やコンサルタントをチームに加え、新たなアイディアや、最適な方法などを探るという方法もあります。

採用計画を策定する

次に、いつ、どんな能力・経験を持った人材を採用すべきなのかを定めた、採用計画を立てます。

採用計画は、事業戦略への理解を深めなければ策定できません。まずは事業戦略の目標や期間などを基に、どのような人材配置が求められるのかを想定します。

「事業戦略実現のためには、どういった能力・経験を持った人材が何人、いつまでに必要なのか」

「現在自社にいる人材の育成や異動を踏まえ、何人不足しそうか」

「新規採用では、どの程度の能力・経験を持った人材が何人必要になるのか」

上記のような流れで、既存人材で不足する部分を新規採用でカバーできるように計画を立てます。計画立案の際には、新規採用をする際の目標・募集人数・入社時期・予算・各選考工程の歩留まりなどを決めておきます。

採用したい人物像を具体的にする

次に、自社で採用したい人物像を具体的にしていきます。採用したい人物像の具体化方法を例を用いて解説します。

例)事業戦略を実現するために、下記の採用計画が立っている場合

事業戦略

- 2026年度の◯◯領域の売上は今期に比べて◯倍に拡大させる

- 2026年度には◯◯部の部長を現在◯課 課長の△△に任せ、上記の成果を出せるような体制にする

採用計画

2024年8月には現在◯◯名体制に対して◯◯領域の経験者3名を増員

採用したい人物像の具体化

上記の採用計画に基づき、どのような人材が適しているかを検討します。

- 上司との相性を考慮すると年齢層はどの範囲が適正か

- 素質/資質ではどの部分を重視するか(進取性or安定・保守性)

- メンバー構成と売上のアップ率を考えると、◯◯領域の経験は何年必要か

- 人材に求めるキャリア志向は専門家orマネジメントか

ペルソナ分析(ペルソナ設定)

後述するフレームワークでペルソナ設定は詳しく紹介しますが、ターゲットとなる人材をより具体的に想像していきます。

- 性別

- 年齢

- 居住地

- 家族構成

- 仕事(これまでの経歴)

- (求める)収入/ライフスタイル/キャリアパス

- 情報収集手段

これらを分析しておくと、対象の人材がどういった媒体にいて、どのようにアプローチすれば魅力を感じてくれるかがわかるため、採用戦略を立てる際に役立ちます。

「人材要件チェックシート」

採用戦略は「必要な人材」「求める人材」を明確にすることで、ブレがなくなります。人材要件を洗い出すのためのシートをご用意していますので、活用ください。

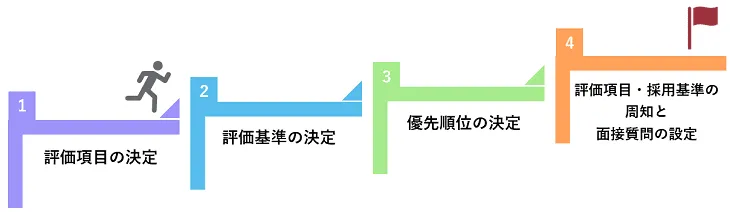

採用基準を決定する

採用したい人物像を具体化したら、採用基準を決定します。

採用基準の設定には、下記4つの工程が必要です。

1.評価項目の決定

書類・適性検査・面接など、それぞれの選考工程で何を評価するのかを決定します。一例をあげてみます。

書類審査

- 業務経験の有無

- 経験年数

- 資格の有無

など

適性検査

- チャレンジ精神や協調性などのパーソナリティ

- 正確性や論理的思考などの特徴

など

面接

- コミュニケーションスタイル

- 意欲

- 仕事に対する考え方

- 業務への適正

など

業種・職種により何を求めるかは異なりますが、自社の採用に適した項目の設定が重要です。

2.評価基準の決定

次に、決定した項目に対する評価基準を設定します。数値化、あるいは言語化して関係者感で認識のズレが起きないように設定するのがポイント。

例えば、チャレンジ精神であれば「自ら企画を提案し、実行していく力がある。経験あり」「企画は提案できるが、実行はサポートが必要」「誰かからのサポートがあれば企画を提案できる」など、誰でも判断できる基準を作成します。

3.優先順位の決定

複数ある評価項目のなかで採用する際に何を優先するか、優先順位を決定します。

部署の責任者とも最重要項目は何か、優先順位の認識を合わせておきましょう。優先度に合わせて点数配分を変えておくと、選考結果の判断がスムーズです。

4.評価項目・採用基準の周知と面接質問の設定

ミスマッチを起こさない選考にするためには、全ての関係者が評価項目と評価基準を正しく理解している必要があります。まずは各選考工程でどの評価項目を見るのか、どのように見て判断するのかを反映し、周知しましょう。

評価をするためには、限られた面接時間内で適切に質問しなければなりません。聞きたいことの解答を得られる質問の準備が重要です。

面接には、面接官に質問を委ねる「非構造化面接」と全員共通の質問をあらかじめ決定しておく「構造化面接」があります。どちらもメリット・デメリットがあるので、自社の状況に合わせて選択してきましょう。

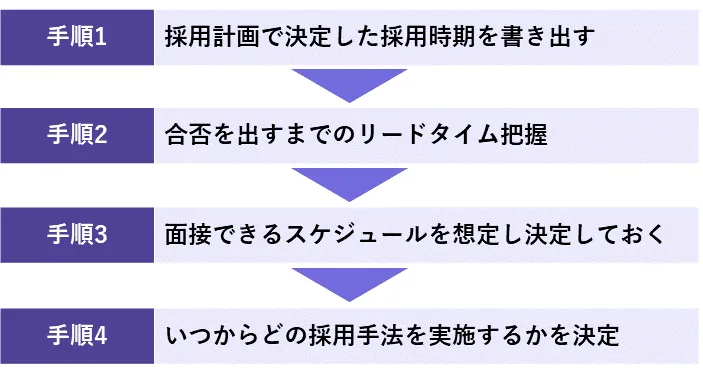

採用スケジュールを確定する

次に、採用計画で決定した採用時期に基づいて、採用スケジュールを決定していきます。

手順は下記4つです。

- 採用計画で決定した採用時期を書き出す

- 合否を出すまでのリードタイム把握

組織ごとに判断にかかる時間が異なる可能性もあるため、各組織に確認し、リードタイムを設定します。入社日から逆算し、リードタイムが適切かを判断してください。

- 面接できるスケジュールを想定し決定しておく

面接官が面接にかけるスケジュールを想定しておきます。採用計画で決定した歩留まりで進行する場合の選考日程、押さえておくべき面接官のスケジュールを想定し、決定しておきましょう。そこから逆算して次の手順に進みます。

- いつからどの採用手法を実施するかを決定

上記にかかる時間と採用市場・トレンドを踏まえ、採用時期から逆算してどの採用手法からいつスタートするか、うまく行かない場合、いつ次の採用手法に切り替えるかなど採用の募集にかかる時間を想定し、全体の採用スケジュールを決定します。

始めての採用活動だと想定自体が難しいこともあるため、採用市場について媒体社や転職エージェントなどを活用し、情報を仕入れるようにすると精度を高められます。

自社の強みを言語化する

自社の強みの言語化は、非常に重要。多くの企業は自分たちの強みを理解していないことが意外と多く見られます。

自社の強みを明確にするには、競合他社との比較や、ターゲット視点で企業を見ると強みを感じるポイントを想定しやすくなります。最近入社した社員にきいてみるのもよいでしょう。

もうひとつのポイントは、組織内での強みに対する共通認識を持つことです。全員が同じ理解を共有し、ブランディング活動や面接の際に一貫したメッセージを伝えられ、矛盾する情報を発信するリスクを減らせます。

強みの言語化は、採用活動にもメリットをもたらします。

- 求人広告のキャッチコピー

- 採用ページのコンテンツ

- ターゲットによって、訴求ポイントを変えられる

など

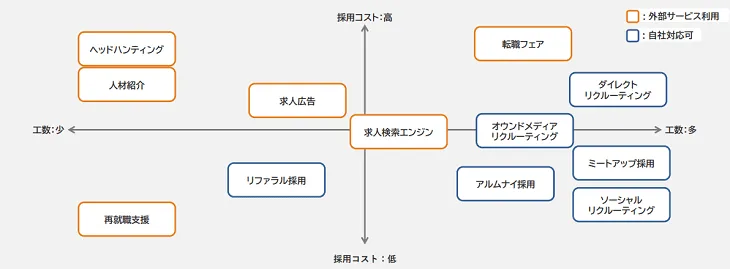

予算に合わせて採用方法を選定する

最後に計画作成時に決まった予算を考慮しながら、具体的な採用手法を選定します。適切な採用媒体は、募集ポジションや採用人数で異なります。

採用予算には限りがあるため、採用手法で使える予算について計画書を作っておくのは重要です。「予算オーバーで予定していた採用ができなかった」となれば事業戦略に影響が出てきます。

予算を鑑みた採用方法の選択について、ポイントを3つあげます。

優先する募集ポジションを決めておく

採用計画のなかでも事業戦略に関わるポジションを把握し、優先度を決めておくのもよいでしょう。優先度の高い採用活動の進捗が遅れた場合、次の手を打つタイミングと判断の軸を決めておきます。

たとえば「採用自体が難しくなった場合、優先順位◯位以下の採用予算を使ってでも紹介を使う、それを判断するのは他の採用手法の◯◯を使ってから判断する」などです。

費用別にいくつかの採用方法を検討する

採用方法の費用は多種多様で、予算を考える場合、投資すべき手法と低コストでできる手法を組み合わせると、最適化しやすくなります。

注意点としては、効果を得るためにはある程度の投資が必要なこともあるため、しっかり検討したいところです。

例えば、一番料金プランの安い広告を利用したけど、検索表示順位が低く、見込んだ応募が全くない、というリスクがでてきます。

採用手法の最新情報を収集する

採用手法のトレンドやターゲットとつながりやすい媒体、新しい採用手法など、最新の情報を取得するようにしてください。

人材難を背景に、以前より母集団形成に費用がかかることは珍しくありません。採用の専門家にアドバイスを聞くのもよいでしょう。

採用手法の一覧を一冊に

中途採用で用いられる12の採用手法を一冊にまとめました。それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやくす解説しています。

\ 300冊以上ダウンロードされた人気資料 /

中途採用の採用手法大全をダウンロードする >>

採用戦略の策定に役立つ6つのフレームワーク

採用戦略の立案時に有用な6つのフレームワークを紹介します。

これらのフレームワークは、TMP設計を除き元来マーケティングの分析手法として用いられてきたものを、採用に応用したものです。

ペルソナ分析

ペルソナ分析とはマーケティングで用いられるフレームワークです。性別・年齢・居住地・家族構成・仕事・収入・趣味・ライフスタイルなどで顧客群を分け、自社の商品サービスを購入する人はどんな行動・購買特徴を持っているのかを分析します。

採用におけるペルソナ分析は、上記に加えて前職の経験などを含めて採用したいペルソナ(人格)を設定し、興味を持つ業種・職種・キャリアなどを想像あるいは採用活動を通じて調査しながら、そのペルソナが魅力を感じる訴求内容を採用メッセージに入れるなどをして必要な人材の採用成功率を高める効果があります。

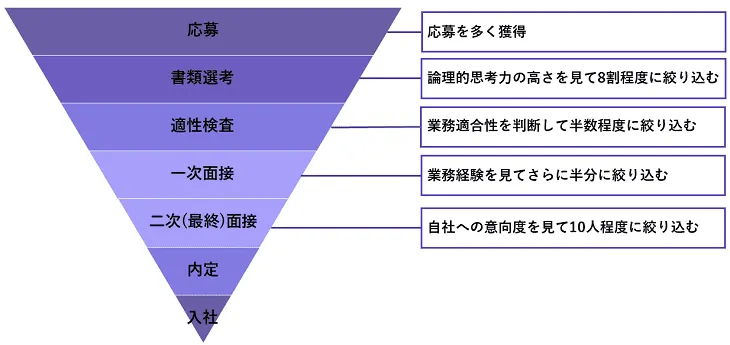

ファネル分析

ファネル分析もマーケティングで使われるフレームワークです。製品やサービスの認知から購入までの過程を段階的に分け、各段階で顧客がどれだけ減少するかとその理由を分析し、購入促進のための戦略を立てます。

採用におけるファネル分析は、応募から採用までの歩留まりを分析し、改善に役立てることができます。採用戦略においては、各選考工程でどの程度絞り込むのが適正か、そのためにはどんな採用手法を用いるべきかなど、具体的な施策を立てることに役立ちます。

また、これまでの採用活動の振り返りとしても使えるため、非常に有効な分析手法です。

例えば、「応募、書類選考、適性検査、一次面接、二次(最終)面接、内定、入社」とファネルを設定した場合で考えます。

- 応募の段階では応募を多く獲得し、書類選考で論理的思考力の高さを見て8割程度に絞り込む

- 適性検査で業務適合性を判断して半数程度に絞り込む

- 一次で業務経験を見てさらに半分、二次選考では自社への意向度を見て10人程度に絞るなど、人数を仮置きしておきます。

適性検査と一次面接で大きく絞り込む想定であれば、母集団をある程度獲得する必要があるため、長く求人原稿を掲載する、あるいは求職者が求める働き方にフォーカスした内容にするなどの工夫が必要だとわかります。

反対に応募数がある程度期待できるようであれば、求人内容で適性に触れ、ある程度応募数を絞り込めるような情報を追加するなど選考工程の想定人数に合わせた対応が必要です。

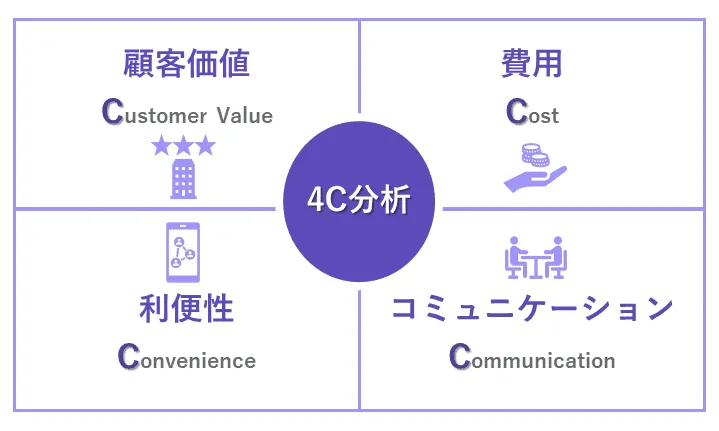

4C分析

4Cは、顧客価値(Customer Value)、費用(Cost)、利便性(Convenience)、コミュニケーション(Communication)の4つの要素を指す言葉です。これらは、顧客が商品やサービスを選ぶ際の重要な要因となります。

マーケティングでは、これらの4Cを分析して顧客のニーズや要望を理解します。例えば、顧客がどれだけ価値を感じるか、費用は適切か、使いやすいか、企業とのコミュニケーションは満足しているかといった点です。

採用に応用する場合、ペルソナを深く理解し、採用手法の選択や採用フロー、伝えるべき情報の選択などに活用できます。

| Customer Value(就職先としての価値) | 求職者が感じる企業の魅力や働く価値 |

| Cost(入社の負担) | 働き方や待遇など、入社する際のリスクや負担 |

| Convenience(選考の利便性) | 応募や連絡のしやすさなど、選考プロセスの手軽さ |

| Communication(コミュニケーション) | 求職者と企業のコミュニケーションの質 |

3C分析

3C分析は、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」を市場・顧客ニーズから見た成長性・競合の強み弱み・自社の強み弱みという3つの観点から、総合的に自社が置かれている立場や取るべき戦略を明確にするために使うフレームワークです。

採用に置き換えた場合、以下のようになります。

| Company(企業の理解) | 自社の強み、弱み、文化、価値観などを深く理解する |

| Customers(顧客の理解) | 顧客とは求職者、つまり候補者。候補者のニーズや期待を深く知る |

| Competitors(競合の分析) | どこが競合となるのかをクリアにし、他社や強みや採用戦略を分析し自社と比較 |

SWOT分析

SWOT分析は自社が置かれている立場を外部と内部から確認し、自社の強み・弱み・機会・脅威を見出せるフレームワークです。それぞれの頭文字を取ってSWOT分析と呼ばれています。

内部環境要因:採用活動におけるSWOTに置き換えた場合

| 強み(Strength) | 採用上の強み(例:◯期連続増収増益) |

| 弱み(Weakness) | 採用上の弱み(例:業界3位) |

外部環境要因:採用活動におけるSWOTに置き換えた場合

| 機会(Opportunity) | 入社したら得られる機会(例:海外赴任の機会が与えられる) |

| 脅威(Threat) | 入社したあと脅威になりうる環境要因(例:業界TOP企業の値下げによる粗利減) |

内部環境要因と外部環境要因の双方から客観的に自社を見つめると、採用において将来行うべきこと、取るべき戦略が明確になります。

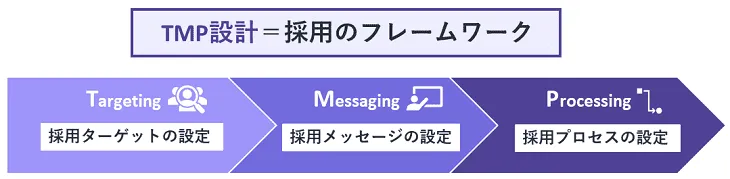

TMP設計

TMP設計は採用のフレームワークとして知られており、下記3つそれぞれの頭文字を取っています。

| Targeting |

採用ターゲットの設定 (自社の目指す事業成長にフィットする採用ターゲットの設定) |

| Messaging |

採用メッセージの設定 (そのターゲットが魅力を感じる採用メッセージの設定をし、それを採用プロセスのなかで一貫性を持って伝えること) |

| Processing |

採用プロセスの設計 (プロセスごとに新たな魅力を感じてもらえるようにプロセスごとに伝える切り口・やり方を変えること) |

まずは、TMP設計を用い採用ターゲットを設定します。性別・年齢層・必要な経験(経歴)・素質/資質・キャリア志向などです。

次に採用メッセージの設定です。設定した採用ターゲットに響くメッセージを検討し、媒体・SNSでの発信・説明会・面接・座談会などで伝えます。自社の特長ひとつを取ったとしても、ターゲットによって何を訴求すべきか、伝え方を吟味してください。

採用ターゲットを想定し、採用プロセスを検討します。ターゲットが転職市場で人気がある場合、面接時間に柔軟性を持たせる、合否を素早く伝える、オンライン面接を導入するなど、ターゲットに沿った採用プロセスを組んでいきます。

採用戦略をより緻密に策定できるようになる点が、TMP設計メリットです。

採用戦略で迷ったら採用に詳しいベンダーに相談を

マンパワーグループは55年以上の人材ビジネスにおける経験を活かし、採用支援サービスを提供。年間5,000人以上の採用をサポートしています。

採用戦略の悩みや課題がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

採用戦略策定での注意点

採用戦略を策定する際の注意点は、「市場動向や求職者、採用ターゲットとなる人材に対して深く理解する」「採用戦略の実行と改善をセットで考える」の2点です。

競争力強化による優位性の確保、計画の確実性を高めるためにも重要なポイントです。

ターゲット目線を無視すると採用戦略は絵に描いた餅に

採用戦略を策定するには、現在の求人市場から見た自社の魅力や求職者のニーズを理解した採用ターゲットの設定、そして、ターゲットのニーズや魅力に感じるポイントへの深い理解が欠かせません。

ターゲットの目線から採用戦略を考えない場合、理想論に終始してしまい、実行した時の乖離が大きくなってしまいます。当然ながら採用計画通りに進まず、予算も無駄な消費が増えがちです。

ターゲット不在の採用戦略の一例

- ターゲットが少ない求人広告を選んだ

- ペルソナに響かないキャッチコピーで応募が少ない

- 数年前と全く同じ採用手法を選択

これらを知っている状態で採用戦略を立てられれば、計画的かつ効率的に人材を獲得しやすくなるため、事業戦略を後押しする採用を実現できます。

実行と改善をセットで考える

もうひとつ重要なのは、採用戦略は策定して終わりではなく、実行しながら情報収集や調査を行い、常に改善を怠らないことです。定期的に戦略と結果を見比べ分析していくと、入社後に活躍できる人材の傾向や特徴、入社の決め手となった自社の魅力や、選考で好感触を得たポイントなどがわかってきます。

そうしたデータを貯めていくと年を追うごとにペルソナ分析、3C分析など分析の精度が上がっていき、採用を効率的できる採用戦略の策定ができるようになります。

常に実行しながら情報収集をしてPDCAを回し、自社の事業成長を牽引するような人材採用を実現してみてください。

まとめ

人材採用は経験・能力・資質が企業の事業戦略に合致していないと、企業と求職者の双方にとって不幸な結果になりかねません。

採用戦略の策定により、採用活動の確実性を高めていきましょう。リスクや課題の洗い出し、一貫性のある方針の共有など、活動を着実に実行できる基盤が構築されていきます。また、採用を終着点とするのではなく、入社後も丁寧なフォローと情報収集を行い、採用活動に改善に活かしてください。これらのサイクルを回していけば、より効率的で最適な採用活動が叶うはずです。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次