【質問例あり】構造化面接とは?導入のメリットと実践方法を解説

目次

面接官が知っておきたい基礎知識が1冊に

面接は人を見極めるだけではなく、「見られている」意識も必要。法律でNGとされている質問など、気を付けるべき点があります。

初めて面接官をする、面接官に読んでおいてもらいたいことを1冊にまとめました。ぜひこの1冊をお手元に!

構造化面接は、あらかじめ決められた質問や評価基準をとおして、客観的に人材の評価を行う面接手法です。

「面接官の選考基準にばらつきがあり採用に至らない」

「選考中の辞退が相次ぐ」

「入社後のミスマッチが発生している」

上記のような面接の仕方・面接官のレベルに課題を感じている企業にとって、その解決手段となりえる構造化面接について解説します。

構造化面接とは

構造化面接とは面接を面接官の感覚で行うのではなく、面接内容を定量的に分析・検証し、数値やデータをもとに客観的な評価を下す面接手法のことです。

具体的には、面接の質問内容や評価基準をあらかじめ決めておき、それに沿った面接を実施します。募集ポジションごとに面接内容をマニュアル化し、統一化した評価基準をもとに応募者の合否を判定します。

もともと構造化面接は、臨床心理学におけるアセスメントのアプローチとして活用されていましたが、アメリカの最大手インターネット企業A社が面接手法に取り入れたことで話題になりました。構造化面接における効果は学術研究でも取り上げられていますが、A社は独自でも社内調査結果から構造化面接が応募者と面接担当者の双方に効果的な手法であるとしています。

構造化面接の目的

構造化面接を導入する目的は、面接官ごとの差異をなくし、自社にマッチする優秀な人材の見極めを一定の基準で行うことです。

一般的に面接での評価は、面接官個人の主観やバイアスが入り込みます。応募者の第一印象や場の雰囲気、面接官の価値観・面接官との相性など、さまざまな要素が影響するため、面接官によって適切な評価ができなかったり、合否の判断基準が変わったりしてしまいます。

また、面接官の質疑応答のレベルや内容、面接の経験値が担保されていないことで、応募者からの印象の良し悪しにまで影響を及ぼしかねません。その結果、面接過程で自社に必要な人材を逃がしたり、入社後のミスマッチが生じたりと、思わぬ事態につながってしまいます。

構造化面接では、あらかじめ評価基準が設けられているため、面接官による評価のばらつきが軽減され、誰が面接を行ったとしても確度の高い人材を採用できます。いわゆる採用ミスマッチを解消するために、構造化面接が各企業で導入されています。

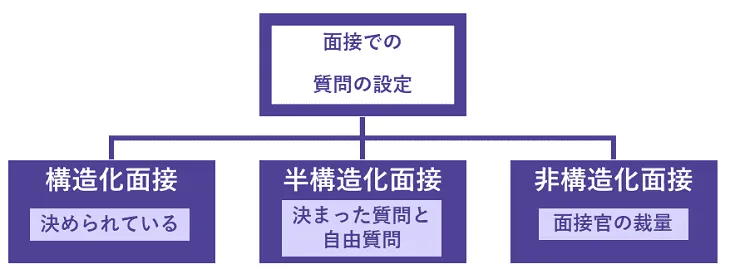

「非構造化面接」「半構造化面接」との違い

構造化面接に対比した手法で「非構造化面接」と呼ばれる手法もあります。

非構造化面接は、面接官が自由に進める面接方法です。あらかじめ面接の質問を定めておくのではなく、応募者の反応を見て質問を変えたり、その場の流れで適切な質問を投げかたりします。面接マニュアルなどを設けないため、面接での質問事項や順序は面接官に委ねられています。

力量のある面接官であれば応募者の自由な発想や本音をより引き出せますが、一方で経験の浅い面接官にとっては、応募者の反応を見ながら臨機応変に面接を進めることは容易ではありません。したがって、面接官のバイアスや技量、経験値が反映されやすい傾向があり、面接官ごとに面接力の差が大きく反映されます。

また、構造化面接と非構造化面接を織り交ぜた「半構造化面接」という面接手法もあります。これはあらかじめ定めておいた質問内容を進めた上で、応募者に応じた独自の質問内容を追加していくという方法です。面接では必要な質問は定型的に行いながら、面接官の裁量で自由な対話を行うことで、応募者ごとの個別の良さも引き出せる手法です。

▼比較表

| 質問内容 | マニュアル | 評価基準 | |

| 構造化面談 | 決まっている | あり | 評価基準が統一されている |

| 非構造化面談 | 面接官に委ねられている | なし | 面接官の主観が入りやすい |

| 半構造化面談 | 決まった質問と面接官の裁量による自由質問 | 場合による | 面接官の主観が入ることがある |

構造化面接のメリット

構造化面接は、取り入れると効果的な企業とそうではない企業がありますので、メリット・デメリットを把握しておく必要があります。まずはメリットから解説します。

評価のばらつきを抑える

先述のとおり、構造化面接は客観性が高い面接を設計するため、非構造化面接に比べると、面接官による評価のばらつきが少なくなるのが特長のひとつです。

「自社にとって最適な判断基準が設定できているのか」、「面接官は判断基準をもとに正しい評価ができているのか」を検証することで、面接官の面接力の底上げも図れます。

ミスマッチを防止できる

構造化面談は、採用後に「期待したパフォーマンスを発揮しない」というミスマッチを防ぐ施策のひとつです。自社が必要とする「求人要件」を知るための質問を綿密に作成し、統一された評価基準に照らし合わせることで、ミスマッチの防止に繋がります。

また、このような手法をとることで、より客観的で公平な評価で人材採用を実現できます。

面接準備~選考までの時間を短縮できる

構造化面接での質問内容は事前に決まっていることから、応募者ごとの質問をわざわざ準備する必要がありません。また面接当日も決まった流れで進めていくため、面接時間が大幅に長くなることも少ないでしょう。

このメリットは求める人材を見極めるための最適な質問を、効率よく投げかけられる点です。面接後の評価においても判断基準が明確になっているため合否の判断に迷うことも少なくなります。先述のA社ではその結果1回の面接で平均40分の短縮につながったという結果が出ています。

構造化面接のデメリット

構造化面接におけるデメリットについても解説します。

応募者の新たな側面・発想を見つけにくい

構造化面接では、質問する項目が決まっているため、応募者に応じた質問など個別の対応ができません。

面接が進む中で垣間見えてくる応募者の良い面や発想力などを面接官が感じとっても、それを個別に引き出せないのです。

そのため応募者の新たな側面・発想を見つけることや、あらかじめ決められた項目以外の観点で評価をすることが難しくなります。

応募者への個別の魅力づけが難しい

構造化面接では、面接の進め方・質問項目が決まっているため、面接が機械的になりがちです。

応募者側からは「定型化された面接だった」「選考方法がマニュアル化されていて、会社の良さや面接官の人柄がよくわからなかった」と感じられてしまう恐れがあります。したがって応募者の興味や関心、志望動機に応じて個別に企業の魅力づけをすることが容易ではありません。

また、非構造化面接では、選考過程でどうしても獲得したい人材がいれば、採用を成功させるために、応募者に響く話を個別に投げかけたり、雑談を踏まえ本音ベースの会話に展開したりするケースもあります。

しかし、構造化面接では優秀で魅力的な人材がいたとしても個別の対応ができません。積極的に採用したい応募者に対しても、一律で同じ流れ・同じ内容の面接を行うことになり、場合によっては欲しい人材を取り逃すリスクもあります。

質問内容や面接のやり方が外部に漏洩する

選考内容が口コミサイトやSNSなどで共有されやすい近年では、面接での質問内容が定型化されていることで、質問内容や面接でのやり取りなどが外部に漏洩する恐れがあります。

質問内容が世間に出回ることが想定される影響は、応募者が事前に回答を準備して臨む、もしくは第三者が適切な模範回答を作り上げるようなケースです。その結果、面接をしても応募者からは似たような答えしか返ってこず、判断基準を決めたにもかかわらず、適切な合否判定を下せないリスクがあります。

なぜ構造化面接法を導入する企業が少ないのか

構造化面接は大手企業において導入するケースはあるものの、導入している企業はまだ限られています。導入が進まない背景について見ていきます。

質問を考えることが難しく手間もかかる

導入後面接の効率化にはつながるものの、導入する準備の過程では自社で活躍している人材の要素分解や、過去にミスマッチが生じた採用事例の分析なども行いながら、質問項目を入念に検討するため時間と手間がかかります。

人材戦略や方針の変更により、求める人材要件や求める人物像が変わった際は、それに応じて質問内容も更新しなければなりません。面接の設計の難しさに加え、定期的なメンテナンスの必要性などからも、構造化面接を導入するハードルは高いといえます。

場合によっては企業の印象を悪くする

デメリットでもお伝えしたとおり、応募者にとっても機械的な面接に映ってしまうリスクがあるため、場合によっては面接を通じて企業の印象を悪くしてしまう恐れもあるでしょう。

また一般的に、応募者は「自分は選ばれている」と感じることで面接や入社への意欲が上がる傾向にあります。しかし、構造化面接では個別の対応ができず「選ばれている」と応募者に感じてもらうことが難しいです。

これらのリスクを考えた際、採用するポジション・人数が多くない中で、面接官が自身の所属している部署で採用したい人材を個別にアプローチをして採用を行っているような企業では、構造化面接の導入はハードルが高いでしょう。

一方、多部門で大人数の一斉採用を行い、多様な面接官が選考過程に関わる企業においては、ばらつきのある採用基準を全社で統一できるため、構造化面接が有効です。

面接官代行・面接官トレーニング導入してみませんか?

マンパワーグループでは、採用支援の一環で面接官トレーニング・面接官代行サービスを提供しています。ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください。

構造化面接を行う際のポイント

構造化面接を行う際に注意すべき2つのポイントを説明します。

採用戦略・方針にあわせて面接のやり方を更新する

構造化面接は設計したら、それを永久に運用するわけではありません。状況に応じて更新することが大切です。

なぜなら、会社の戦略によって組織のフェーズ、事業の状況は変化していくため、それに適合できるように、求める人材要件も更新する必要があるからです。採用戦略や方針にあわせて、求める人材要件はもとより、評価基準や質問項目も更新をしていきます。

また、面接情報が応募者間で共有されてしまう可能性もあるため定期的な質問項目の更新も求められるでしょう。

このような更新に応じられるよう、構造化面接を導入後の運用の仕方についても事前に決めておくことをおすすめします。

カジュアル面談やアセスメントも利用して多角的に判断を

構造化面接では、ほかの選考手法と組みあわせて総合的判断を行うこともあります。なぜなら、今まで見てきたように構造化面接にはデメリットがあるからです。

例えば、適性検査などの客観的なデータに基づく結果と総合判断をしたり、構造化面接と非構造化面接を組み合わせながら応募者個別の長所を引き出したりします。多角的な面接により構造化面接のデメリットを補い、適切な評価に近づけられます。

また、機械的な印象を与えがちであることから、応募者へ自社をアピールする、入社への動機づけを目的としたカジュアル面談を取り入れるのもデメリットをカバーできる施策のです。

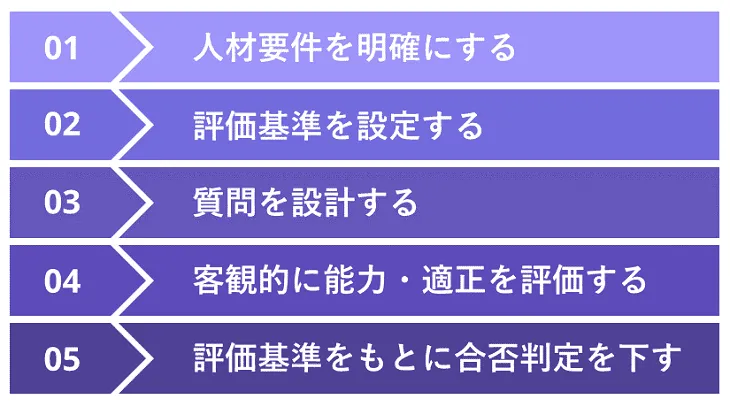

効果的な構造化面接を実施する方法

導入のハードルが高い面接手法ではありますが、効果的に構造化面接を実施する方法について解説します。

手順は以下のとおりです。

1.人材要件を明確にする

まずは、募集するポジションに求める「人材要件」を明確にします。人材要件とは、企業の経営理念や目標を実現するために、どのような経験やスキルがある人材かを定義したものです。

具体的には、採用部署へのヒアリングや任せる業務内容の分析によって、募集するポジションごとに求める要素へと落とし込んでいきます。また、入社後活躍しているハイパフォーマーを適性検査によって分析し、高い実績を収めている人材に共通する行動特性などを言語化します。

ポイントは面接官ごとに認識のずれが生じないように、できるだけ具体的な人材要件に落とし込むことが肝心です。

具体例

ヒアリングと適性検査の例として、営業職のリーダー候補募集における人材要件を明確化するケースを取り上げます。

【ヒアリング】

経営層が求める自社に必要とする人材の要素と、営業部門で現場の上長がこのポジションに求める人材の要素をそれぞれヒアリングします。

【適性検査】

社内のトップセールスのメンバーとリーダーを何名かピックアップし、適性検査を通じて、優秀な人材に共通する要素を洗い出します。メンバーとリーダーで違う要素があればそれも考慮しなければなりません。これらの分析によって明確になった共通の要素を言語化します。例えば以下の要素が出てきたとします。

- 行動力

- 継続力

- 自己マネジメント力

- リーダーシップ力

各要素を洗い出した後は、採用担当者や面接官の認識にずれがでないように、さらに詳しい説明や具体的なペルソナ(具体的な人物イメージ)まで落とし込んでいきます。

行動力を例にすると「プレゼンで提案した内容をすぐに実行に移す」「月初のうちに目標を達成する」「顧客と長期的な関係を構築できる」といった内容が挙げられます。「部下や上司からの信頼が厚い」など、人物像についても明確にすると良いでしょう。

この作業では、自社が募集する人材のポジションにおいて本質的に必要な要素は何かを明らかにすることが重要です。

それまで営業職の要素として、コミュニケーション力の高さやプレゼンテーション力を感覚的に重視していたかもしれません。しかし、人材要件を整理することで、行動量を担保し継続的にお客様にアプローチができることが重要な要素であることが分かったのならば、それが本質的な要素と考えられます。

関連記事:採用で適性検査をどう活用する?種類や目的・業務別の選び方を解説

2.評価基準を設定する

求める人材の要素や特性をどのように判断するか、どのレベルを採用基準とするかなど評価項目・評価基準を明確化します。

特に評価基準は面接官の主観によって差が出やすく、採用活動を進める中でも、状況に応じて変化していく可能性があります。そのため評価基準は、どの面接官も同じ方法を活用し、客観的事実をもとに判断できるように設定しなければなりません。

具体例

ここで、先の例で出した要素を見てみましょう。

- 行動力

- 継続力

- 自己マネジメント力

- リーダーシップ力

この4点を、どのような評価項目と評価基準で判断するかを落とし込んでいきます。具体的な方法を「行動力」で取り上げます。

【評価項目】

- どのくらいの行動量か

- どのような行動が取れば一定の結果につながるのか

【評価基準】

- ハイパフォーマーの行動量を参考に4~5段階(悪い- 普通- 良い- 非常に良いなど)を設定

- 合格ラインとなる選考基準を設定する(ハイパフォーマーと同じ、もしくは高いレベルでは設定しないこと)

評価基準を数値化することで、人材の評価をしやすくなります。

3.質問を設計する

求める人材要件を評価するための質問項目を設計します。求める人材の要素・特性は、どのような質問をすれば判断ができるかを考えていきます。ここで大事なのは設定した評価基準をもとに、的確な判断を導けるような質問ができるかどうか、という点です。

質問の設計において参考になる具体的な2つのモデルを紹介します。具体的な質問例は後の項目で挙げるため、ここでは質問の設計方法を中心に説明します。

STARモデル

応募者の過去の行動や業績に焦点を当てて掘り下げていく手法をSTARモデルといい、その頭文字をとって名付けられています。

| STARモデル | |

| Situation(状況) | 過去に経験をした状況の掘り下げ |

| Task(課題) | 起きた課題の掘り下げ |

| Action(行動) | 起こした行動の根拠の掘り下げ |

| Result(結果) | 結果や成果と、それをおして学んだことの掘り下げ |

STRAモデルは実際の行動をもとに掘り下げていくことから、応募者の回答内容を客観的事実にもとづき、面接官の主観が入らない判断ができます。

状況面接モデル

STARモデルは過去の行動や業績などの事実に基づく判断ですが、一方で仮説の質問をもとに掘り下げていくことで、物事に対する判断基準や対応力などを見る「仮説に基づく質問方法」もあります。これを状況面接モデルと呼びます。

「もし~だったらどうしますか」と仮の状況を設定し、その回答に対して質問を掘り下げることで、応募者の本質を探っていきます。

4.客観的に能力・適性を評価する

構造化面接における評価は、客観的かつ公平に行われる必要があるため、事前の評価基準に沿って判断をします。

複数の面接官が同席する面接の場合、面接官同士の評価のすり合わせも大事なポイントです。構造化面接を導入する際は、面接官向けに「評価の仕方」などトレーニング・研修の実施が求められます。

5.評価基準をもとに合否判定を下す

評価基準をもとに合否判定をします。合否判定には、面接官が担当するケースと、面接官が評価した内容をもとに採用部門や配属部門などが客観的に実施するケースがあります。

後者のメリットは、面接官とは別の担当者が判定をすることで、より平等性の担保ができることです。また、面接官の判断基準が適切かどうかの検証も行えます。

面接官が知っておきたい知識を一冊に

面接は候補者の見極めを行うだけでなく、会社の魅力付けを行う機会です。

また、「第一希望だったのに印象と違った」といったように候補者にとって、面接官は企業そのものをイメージします。

面接の基礎知識をまとめたガイドブックをご用意していますので、ぜひご覧ください。

構造化面接の質問例

では、構造化面接における質問例を具体的なケースをもとに紹介します。

【募集ポジション】

営業職のリーダー候補

【人材要件】

- 行動力

- 継続力

- 自己マネジメント力

- リーダーシップ力

上記の募集ポジションと、人物要件に対する質問例をSTARモデルと状況面接モデルにわけて紹介します。

STARモデルを採用した構造化面接の質問例

経験をベースに「候補者の行動パターン」を深堀りしていきます。行動の背景にある価値観・判断基準を知ることで候補者のパーソナリティを見極めます。

- 前職の●●社の営業はどのようなミッションでしたか?

- その際に難しかったことはどんなことでしたか?

- それに対してどのような対応をとったのですか?

- その結果どうなったのですか、どのような実績がでましたか?

- チームの中でのあなたの役割について教えてください

- チームの課題はどんな部分だと感じていましたか?

- その課題に対してあなたはどのようにアプローチをしましたか?

- この結果からあなたは何を学びましたか?

状況面接モデルを採用した構造化面接の質問例

仮説の状況を見立てた上で、問題解決力や論理的思考といった候補者の力量・本質を確認するための質問です。

- もしあなたが弊社の●●のサービスの営業をするとしたらどのような営業の仕方をしますか?

- 現在弊社のプロダクトの拡販において〇〇の部分で課題に直面しています。あなたならどのように突破口を開いていきますか?

- あなたがチームリーダーを任された場合、チームマネジメントにおいて大事にするポイントを3つ教えてください

面接官のための実践ガイドブック

面接官として知っておくべきこと、注意点をわかりやすく1冊にまとめた資料です。

<この資料でわかること>

- 面接の準備と流れ

- 質問の注意点と聞いてはいけないこと

- 評価の注意点

など

まとめ

構造化面接は導入が適している企業と、場合によっては適さない企業もあります。自社に構造化面接を導入する際には、そのメリット・デメリットを踏まえ、構造化面接に他手法も加えるなど自社に合った効果的な形で導入・運用していくのが良いでしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次