【2025年最新】採用手法10選と追加で検討したい5つの手法

目次

採用活動におけるオンラインの利用が一般的になり、採用手法はますます多様化しています。

採用手法の選択に際しては、企業の特性や求める人物像、業界のトレンドに合わせた柔軟なアプローチが求められます。ここでは、2023年時点で代表的な採用手法を紹介した上で、選ぶ際のポイントについて解説します。

採用手法で代表的な手法10選

採用手法における代表的なものを、それぞれ解説します。

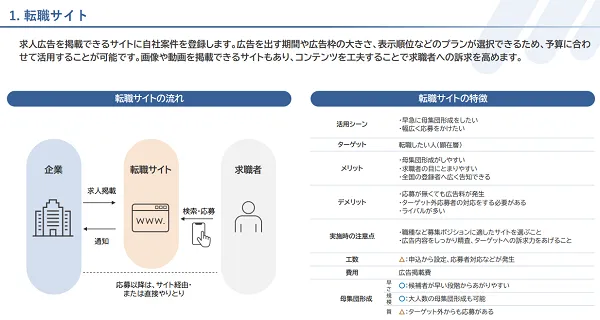

就職サイト

就職サイトとは、求人広告をまとめたWebプラットフォームで、多くの企業で利用されています。新卒採用向けのものは、就活サイト・ナビサイト、中途採用向けには転職サイトなどとも呼ばれます。

就職サイトの運営事業者は、就職・転職希望者からの登録にも注力しており、大きなタレントプールを形成。就職・転職を希望している人材に対して求人情報を出すため、反響を得やすいという特長があります。

就職サイトの種別は、総合的なサイトから特定のエリアや業界、職種に特化したサイトまで様々なものがあります。求人の特性に合った媒体を選ぶことが重要です。

ただし、人手不足により採用難が増えており、掲載求人数は増加しています。応募が必ずしも得られるわけではなく、プランによって掲載順位や情報量が異なり、順位が下がると見られなくなる可能性もあります。

応募があったとしても採用が保証されないため、費用対効果をしっかり管理する必要があります。

TIPS

大学卒業後から約3年以内の人材を対象とする第二新卒の採用については、第二新卒専門のサービスも存在しますが、多くは中途採用で使用される就職サイトが利用されているようです。

| 想定費用 | 40万円~ |

| メリット | ・求職者が集まっているところに求人を出せる ・DM機能など、便利な機能がついているものも |

| デメリット | ・必ずしも採用できるとは限らない ・ターゲット外からの応募もあるため、スクリーニングは必要 |

| 採用ターゲット | 新卒採用・中途採用問わず、幅広いターゲットに対応可能 |

人材紹介

人材紹介とは、人材紹介会社(エージェント会社)に依頼し、条件と合致する人材を紹介してもらう手法です。成果報酬型が主流であり、入社決定するまで費用がかからず、使い方によっては費用対効果の高いサービスです。

また、希望条件に沿って、ある程度のスクリーニングをコンサルタントが行うため、工数削減にもつながります。

もうひとつの特徴は、コンサルタントが人材要件に合った人材に声をかけ、企業や求人ポジションの魅力を伝えるため、自社のことを知らないターゲット層にも訴求できることです。ここは、「待ち」の姿勢となる転職サイトとの大きな違いです。

デメリットとしては、大人数を採用する場合、採用コストが高くつく可能性があることです。応募条件が厳格ではない大量採用には向いておらず、少人数の採用やあまり公にしたくないポジションなどに適しています。

TIPS

ポジションに合った人材紹介会社の選択が大切。人材紹介会社もさまざまな職種や職位の人材を幅広く紹介できる企業があれば、業界や職種、あるいは経営層などの特定の職位に特化した企業もあります。

就職サイトと違い成果報酬型であるため、募集ポジションに合った会社をいくつか選択し、並行して依頼しておくとよいでしょう。

| 想定費用 | 想定年収の30%~ |

| メリット | ・ある程度のスクリーニングをしてもらえる上に成功報酬型なので費用対効果がよい ・自社を知らない人材にもプッシュ型で案件を紹介してもらえる |

| デメリット | ・大量採用に向いていない ・時間がかかることがある |

| 採用ターゲット | 新卒採用を対象にしたサービスも存在するが、中途採用を対象にしたサービスが中心。 |

求人広告の紙媒体

求人広告の紙媒体とは、駅やコンビニエンスストアの棚などで配布される求人情報のことを指します。求職者は、いわゆる「求人誌・フリーペーパー」を手に取り、掲載された求人情報の中から興味がある会社を見つけて、電話などで問い合わせを行います。

| 想定費用 | 19,000円~ |

| メリット | ・特定の地域だけにアプローチできる ・紙媒体になじみのある求職者にアプローチできる |

| デメリット | ・掲載できる文字数が少ないため、十分なアピールができない ・求職者の目にとまる機会が少ない |

| 採用ターゲット | 原則、中途採用。大手就職情報提供企業による紙媒体での就職情報誌は激減。 |

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者に直接アプローチし、採用を行う活動を指します。企業の採用担当者が求職者に対して直接アプローチする攻めの採用手法であり、自社の求める人材像とブレない人材の採用を目指します。

SNSや人材データバンクなどからターゲットを探し出し、欲しい人材に直接アプローチするため、他社との獲得競争を優位に進められるメリットがあります。

また、求職者に対する自社の効果的な魅力付けの方法を採用担当者自身が深く追及するため、結果的に採用担当者の採用スキル向上にもつながります。

言い換えれば、採用担当者の工数がかなりかかることです。最初のアプローチの段階では、対象は自社への応募意思を持っていない人材がほとんどであり、反応率は高くありません。候補者の応募意欲を醸成するための活動を追求するためには、ダイレクトリクルーティングに専念する時間と環境が必須です。

ダイレクトリクルーティングについては、「ダイレクトリクルーティングとは?他サービスとの違いを比較」で詳しく解説しています。

TIPS

ダイレクトリクルーティングツールを契約しても使いこなせないという声は、少なくありません。この場合、自社からダイレクトリクルーティング担当者を出すのではなく、採用代行ベンダーに依頼し対応してもらうケースも見られます。

| 想定費用 | 25万円~ |

| メリット | ・”応募待ち”ではなく、直接ターゲットにアプローチできる ・優秀な人材を獲得できるチャンスを広げられる |

| デメリット | ・担当者の負担が大きい ・大量採用に向いていない ・長期化しやすい |

| 採用ターゲット | 中途採用での利用が中心だが、新卒採用をターゲットにしたスカウトサイトも存在し、学生の登録者も増えている。 |

ハローワーク

ハローワークは、行政が運営している雇用サービス機関です。求人票の掲載や主催イベントの参加など、すべて無料で行えるため、コストを抑えて採用活動を実施したい企業に適しています。

ハローワークで求職者から応募を集めるためのポイントは、求人票の記載事項です。それぞれの項目で入力できる文字数が限定されているため、簡潔で明瞭な記述が採用成功のカギとなります。

| 想定費用 | 基本的に無料 |

| メリット | ・最も安価で募集をすることができる ・地域によっては、ハローワークが転職の軸になることがある |

| デメリット | ・手続きが煩雑 ・売り手市場の場合、応募が集まらない ・全国一斉募集はできない |

| 採用ターゲット | 中途採用が中心ではあるが、各都道府県に1カ所以上、新卒応援ハローワークが設置されており、地域の学校と連携した活動を行っている。 |

自社サイト・オウンドメディアリクルーティング

オウンドメディアリクルーティングは、企業が独自のウェブサイトやSNSなどを活用して、自社の魅力や求める人材像を伝え、直接応募を増やす手法です。従来の求人広告や人材紹介エージェントを通さないため、独自のメッセージを伝えやすく、中長期的に持続的な採用活動を行うことができます。

一方で、継続的に運用することが必要であり、ターゲットに関心を持ってもらえるコンテンツ作りが欠かせません。また、担当者にはマーケティング知識が求められます。

| 想定費用 | サイト構築費(既存の社内リソースを活用できるなら無料で作成できることも) |

| メリット | ・ブランディングを強化できる ・将来的にコスト削減できる可能性あり ・自社をより知ってもらい、応募動機を高めることが可能 |

| デメリット | ・担当者の工数 |

| 採用ターゲット | 新卒採用・中途採用問わず、幅広いターゲットに対応可能 |

合同企業説明会

合同企業説明会とは、多くの企業が1つの大きなホールに集まり、自社の事業内容や求人情報を求職者に向けてプレゼンテーションするイベントです。中途採用をターゲットにしたイベントは、転職フェアなどの名称で呼ばれることもあります。合同企業説明会の強みは、人材を探している企業と学生や求職者が直接交流できることです。

- 地元の大きな展示場やホールで多種多様な業界が50社以上集まる会

- 小規模で製造業や建設業など業界に特化した会

- ITエンジニアや経理など職種に特化した会など

さまざまな種類のイベントが存在します。

一方で、同じ会場に多数の企業が参加しているため、求職者が知名度のある会社に集中してしまいやすく、知名度がない会社のブースには訪問者が集まらない可能性もあります。応募者が会社の雰囲気や社員の印象を調べに来ていることを前提とした参加メンバーの選抜や、応募者を選考へと進めるためのアクションの設計が重要となります。

自社が出展する合同会社説明会の前に、別の説明会に参加するなどして、他社のアピール方法を参考にしても良いでしょう。

| 想定費用 | 40万円~ |

| メリット | ・求職者と直接交流できる ・自社を知らない求職者にアピールできる |

| デメリット | 知名度のある会社に求職者は集まりがち |

| 採用ターゲット | 新卒採用・中途採用問わず、幅広いターゲットに対応可能 |

ヘッドハンティング

ヘッドハンティングとは、ヘッドハンターが人材要件にマッチした人材をさまざまな手法で探し出し、転職意思の有無に関わらず候補者を探してくる手法です。

一般的な人材紹介サービスが、自社のタレントプールを中心に人材を探すのに対し、ヘッドハンディングは転職市場を超えて人材を探し出す点が特徴と言えます。

ヘッドハンターは情報収集力に優れており、また企業の魅力付けを強く行えるため、自社運用でのダイレクトリクルーティングでは発見できない、優秀な人材を探し出し紹介してくれます。経営幹部や新規事業の責任者、特殊な技術を持っている研究者や技術者などの採用を中心によく用いられています。

デメリットとしては、着手金といったようなサーチ費用が紹介手数料以外に必要であること、採用までには時間がかかることが挙げられます。

ヘッドハンディングについては、「【企業向け】ヘッドハンティングとは?仕組みとメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

| 想定費用 | ・着手金 ・紹介手数料 |

| メリット | ・転職意思のない人材をターゲットにできる ・経営層やハイスペック人材、後継者など一般的な手法では採用できない人材を獲得できる |

| デメリット | ・費用が高額 ・採用までに時間がかかる |

| 採用ターゲット | 中途採用 |

【事例集】ヘッドハンティングサービス

リファラル採用

リファラル採用とは、社員の持つネットワークの中から自社に適した人材と思われる候補者を推薦してもらう採用手法です。この手法では、推薦者が候補者のスキルや性格をよく理解しているため、企業文化にマッチした人材を効率よく採用できます。

さらに、推薦者が会社の事情を説明し、入社後のサポートを行うため、新入社員が快適に働き始めるための時間を短縮可能です。

しかし、リファラル採用は社員のネットワークに依存するため、十分な母集団形成を行うことが難しく、またいつ紹介されるか見通しも立てにくいのがデメリットです。そのため、ほかの採用手法と組み合わせながら行うと良いでしょう。

また、求職者を推薦してくれた社員には、推薦報酬制度を設けると積極的に候補者を探し社員のモチベーションを維持しやすくなります。

| 想定費用 | 社員向けインセンティブ |

| メリット | 自社に合った人材がみつけやすい |

| デメリット | ・母集団が限られる ・いつ紹介されるかが不明確 |

| 採用ターゲット | 中途採用(ただし、新卒採用においても、リクルーター制度で同様の活動が行われているケースも存在する) |

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、人材派遣を利用した採用手法です。最大6ヵ月の派遣期間を見極め期間とし、働きぶりや社風、チームとの相性などを確認して、正式に社員として迎え入れるかを決定します。

面接だけの選考ではなく、実際に働きぶりを確認できるため、ミスマッチを抑えられるのが最大の特長。経験が不足している、未経験者の採用にも導入されています。

ただし、見極め期間は企業だけの権利ではなく、派遣社員も「働いてみて入社するかを決める」スタンスであるため、入社を辞退されることもあります。

| 想定費用 | ・派遣期間は派遣費用 ・成約した場合のみ紹介手数料(年収の25~30%ほど) |

| メリット |

・ミスマッチが起きにくいため、早期離職やパフォーマンス不足を防げる |

| デメリット | ・母集団が限られる ・派遣社員から断られることもある |

| 採用ターゲット | 中途採用(管理職や専門職はあまり向いていない) |

追加で検討したい採用手法5選

ブランディングやターゲット層への魅力付け強化、少し変わった即戦力の獲得など追加で検討したい5つの採用手法についてご紹介します。

インターンシップ

インターンシップとは、大学生や新卒者が企業の業務や文化を直接体験できる制度です。2024年からは、一定のルールに従ったインターンシップであれば、インターンシップの評価を採用活動に取り入れることができるようになりました。その場合、期間は少なくとも5日間以上と定められています。1Dayインターンシップ(オープンカンパニー)は禁止されていませんが、採用活動に直接結び付けることはできません。

インターンシップでは、実際の業務を経験してもらえるため、企業への魅力付けやミスマッチ防止に効果的です。

デメリットとしては、インターンシップを実施する企業側にとっては、準備や運営、学生への指導などそれなりのリソースと工数が必要になることです。適切な指導体制や実習生のサポート体制が整っていないと、有意義な結果を生むことは難しくなります。

インターンシップを採用活動に活かしたい場合は、厚生労働省が発表した「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります ![]() 」をご確認ください。

」をご確認ください。

| 想定費用 | 場合によっては、募集のためのナビサイト利用料、給与や交通費など諸手当の支払いが必要 |

| メリット |

・求職者の適性を見極めやすい |

| デメリット | ・人的なリソースと時間が多く必要 ・インターンシップに参加したからといって、応募するとは限らない |

| 採用ターゲット | 新卒採用での利用が中心。 |

SNSリクルーティング

SNSリクルーティングは、SNSを利用した採用手法です。SNSで自社に関するさまざまな情報を発信することで、ブランディング力をつけ、ターゲット層に興味をもってもらう施策になります。

また情報発信だけではなく、ターゲット層と繋がっていくことで、「スカウトする」ことも含まれてきます。この意味では、前述したダイレクトリクルーティングの一種とも言える手法です。

SNSリクルーティングを効果的に行うには、ただ自社の情報を発信するのではなく、ターゲット層に興味をもってもらえるような発信を工夫する必要があります。ターゲット層の関心をより知っていく必要があり、マーケティング的な視点も必要です。

SNSリクルーティングについては、「新卒採用で利用できるSNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは?SNSの種類や活用方法、事例を紹介」で詳しく解説しています。併せて、「【事例付き】採用マーケティングとは?メリットと導入手順を解説」もご覧ください。

| 想定費用 | 概ね基本機能は無料 |

| メリット | ・ブランディングに繋がる ・ターゲット層への認知度を高められる ・タイムリーな情報提供が行いやすい |

| デメリット | ・頻繁な情報の更新が必要 ・即効性に乏しい ・炎上リスクがある |

| 採用ターゲット | 新卒採用・中途採用問わず、幅広いターゲットに対応可能 |

アルムナイ採用

アルムナイ採用とは、一度退職した元社員を再度雇う採用手法です。

アルムナイ採用の長所は、元社員がすでに会社の文化と仕事の進め方を理解しているため、即戦力として期待できるうえにミスマッチが起きづらいという点です。

アルムナイ採用を行うためには、退職者とつながりを持ち続けるような仕組みづくりや社員の理解・協力が必要となります。

| 想定費用 | 自社で行うため無料 |

| メリット | ・ミスマッチの心配がほとんどない ・即戦力を採用できる |

| デメリット | ・アルムナイネットワークの維持管理に工数がかかる ・既存社員の理解を得られないと内部の不満がたまるおそれがある |

| 採用ターゲット | 中途採用 |

再就職支援

再就職支援とは、企業が企業事由により人員削減を行うときに、人材会社がその対象者の再就職を支援するサービスです。支援内容は、就職カウンセリングのほか、再就職先の斡旋などを行います。

特徴としては、人員削減の対象となった社員を受け入れる場合、受け入れ先の企業には紹介手数料が発生しないことがあげられます。対象者がこれまで培ってきたスキルや経験を求める企業にとっては大きなメリットです。

| 想定費用 | 原則無料 |

| メリット | ・高いスキルを持った求職者が見つかる可能性がある |

| デメリット | ・大量採用には向いていないこともある |

| 採用ターゲット | 中途採用 |

ミートアップ

ミートアップとは、「BtoB営業」や「データサイエンス」など特定のテーマや興味を持つ人々が集まり、交流するイベントであり、自社のブランディングやターゲットへの知名度向上の一環となる手法です。遠回りではありますが、自社に対して強い関心を持ってもらうことができ、採用活動に貢献できる手法です。

ミートアップで重要なのは、継続的に参加者(ターゲット層)を集められる企画力であり、企画を通じて有意義な議論を促すことも大切です。また、参加者にポジティブな印象を与えて、企業とのつながりを深められる環境作りも重要です。

参加者がテーマを通じて企業の文化や価値を直接体験することで、自社に対して深い共感や強い関心を持つことができれば、良い人材を獲得できる可能性が高まります。

企業情報や業界情報を提供するカジュアルな交流の場としては、オープンキャンパスの企業版イベント「オープンカンパニー」を開催している企業もあります。

| 想定料金 | 自社で行うため無料 |

| メリット | ・自社に合った候補者が集まりやすい ・ブランディングも可能 |

| デメリット | ・担当者の工数がかかる(継続的に行う必要があるため) ・すぐに応募してくれるとは限らない |

| 採用ターゲット | 新卒採用・中途採用 |

採用手法を選ぶ際のポイント

採用手法には、さまざまなやりかたがあります。しかし、自社にとって合うものと合わないものが必ずあるため、以下のポイントを見極めて取り組むことが大切です。

- 職種によって母集団形成方法を変える

- 採用手法のメリットとデメリットを理解する

- 自社の採用課題を把握しておく

- どのような人材を採用したいか明確にする

- 期間やコストを明確にする

- 従来の方法と併用して取り組む

- 他社の成功事例を参考にする

それぞれの内容を詳しく解説します。

職種によって母集団形成方法を変える

成功する採用手法は、求める職種によって大きく変わります。職種や求職者の志向により情報収集や転職方法が異なるため、募集する職種に合った手段に焦点を絞って採用活動を進めると必要があります。

採用する職種に適した求職者が、どのように就職活動を行っているのかを調査し、適した採用手法を取り入れることで無駄な予算を出さずに採用活動を行えます。現在の社員がどのような手段で入社したのかを把握することが第一歩となります。

転職サイトからの入社が多いのか?ハローワークからの入社が多いのか?などです。さらには自社で最も貢献している社員が応募した方法を知ると、同じように大きく貢献しそうな求職者に出会える採用手法を知ることができます。

採用手法のメリットとデメリットを理解する

採用手法には、それぞれに長所と短所があります。採用までに必要な費用や時間、内部リソースのみで対応可能か、または外部リソースが必要かなどの要素を考慮することが重要です。

これらすべてを把握した上で「この手法は本当に自社に適しているのか?」という問いを精査することが大切です。さらには、職種ごとで適した手法が違うことも多く有ります。

採用活動の効率をより良くするため、外部サービスを利用しつつ、自社に適した採用手法を増やすことが重要です。

採用手法のメリットとデメリットを理解する

採用手法には、それぞれに長所と短所があります。採用までに必要な費用や時間、内部リソースのみで対応可能か、または外部リソースが必要かなどの要素を考慮することが重要です。

これらすべてを把握した上で「この手法は本当に自社に適しているのか?」という問いを精査することが大切です。さらには、職種ごとで適した手法が違うことも多く有ります。

採用活動の効率をより良くするため、外部サービスを利用しつつ、自社に適した採用手法を増やすことが重要です。

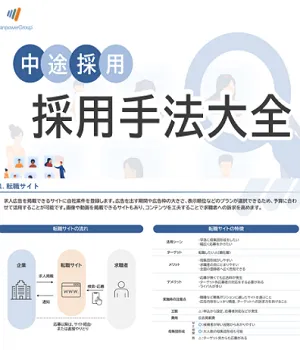

【資料】中途採用 採用手法大全

中途採用で活用される12の採用手法を一冊にまとめました。

「採用手法の種類を知りたい」「採用手法の特徴をそれぞれ押さえておきたい」「採用手法の選び方を知りたい」方におすすめです。

自社の採用課題を把握しておく

採用の成功には、自社の採用課題を把握することが大切です。採用課題は企業によってさまざまです。

- 求職者のニーズが掴めていない

- 歩留まりが悪い

- 内定辞退が多い

- 母集団形成がうまくいかない

例えば、転職サイトや自社サイトで応募者を集める場合、求職者のニーズを深く理解し、それに合致した内容を掲載する必要があります。また応募者の反応が良くない場合は、求人票などで提供している募集要項やキャッチフレーズを見直し、改善する必要があります。

採用課題を把握するためには、企業内での採用活動の評価と分析が必要です。過去の採用データを分析し、採用プロセスのどの部分で問題が起きているのかを見つけましょう。

どのような人材を採用したいか明確にする

企業としての採用において、「どのような人材を採用したいのか」を明確にすることは重要です。しかし、意外とできていないケースが多く見られます。

人材要件がざっくりしすぎている、曖昧であることもあれば、関係者間で統一できておらず、選考過程で問題を抱えてしまうのです。

例えば、新商品開発を推進するための新しいチームを組む場合、創造力豊かでチームワークを重視するタイプの人材が必要となるでしょう。「IT職」という一般的な表現だけではなく、必要とされる具体的なスキルや、一緒に仕事をするメンバーの雰囲気や仕事の進め方などの業務に対する志向、提示可能な年収額などの条件をすべて洗いだしして整理します。

ここまでで得られた情報をもとに、自社の募集要項を作成します。転職サイトや自社サイト、ハローワークの求人票など、掲載場所によってフォーマットが異なることもありますので、それぞれに応じた微調整も行いましょう。

さらに、「▽▽業界で、××(ツ―ル名)を使用した〇〇業務をX年」など、求職者に持っていて欲しい職務経歴をリスト化しておくと理想的な人材像を明確にしやすくなります。これは人材紹介会社やヘッドハンティングの会社と話し合うとき、自社への理解をより深める資料にもなります。

期間やコストを明確にする

採用は、時間と費用がかかります。採用活動を進める上で、期間やコストを明確にすることは重要です。

採用予算に合わせて、適切な採用手法・チャネルの選択、効果を想定しての費用配分を行います。ここを把握していないと、採用単価が想定より上がってしまったり、採用コストやリクルーティングコストの動きを踏まえた対策を打つことができません。

また、母集団形成に係る時間も採用手法によって異なります。入社してほしい時期から逆算し、母集団形成に必要な費用を投下するタイミングを計っていきましょう。

一気に新しい手法へ移行しない

新しい手法を導入する場合、従来の方法と併用して取り組むことも大切です。既存の社員が入社したのは、これまで行ってきた採用の手法が成功した証拠です。成功してきたパターンを改良しつつ、新しい手法を徐々に導入していきましょう。採用に関するデータや経験値は、従来の方法から得られる価値ある情報です。新しい手法を導入する際は、これらのデータや経験を基に、どの部分を改善するかを判断できます。

新しい手法を導入するとき、これまでの手法をすべて廃止して、大きな予算と長い時間を投入することは絶対にやってはいけません。まずは小予算で、短い時間を設けて小さく始めましょう。これだけでも自社への適合の可否が判断できます。それを積み重ねることにより、自社に合った新しい手法が見つかります。

従来の方法と新しい手法、上手に組み合わせることによって、より効率的かつ効果的な採用活動を実現できます。

他社の成功事例を参考にする

他社の成功事例を参考にすることは、採用手法の改善や新たな取り組みを始める際に有効です。具体的な取り組みかたや結果、改善点などを理解することで、自社の採用活動にフィードバックできます。調査する会社を選ぶ基準としては、業界と勤務地を参考にすると良いでしょう。

同じ業界で同じ規模(従業員数や売上高)の会社に注目すると、特定の職種における採用活動の改善点が見えてきます。

次に、同じ都市で採用活動に成功している企業の手法を調査します。例えば、ハローワークで掲出されたポスターや求人票を見たり、商工会議所を訪問して直接に質問したりします。「この都市では○○の手法が最も効果的である」といった一般的な情報を超えた、より精密で独自の情報を得られるでしょう。

採用手法で参考になる成功事例

製造業:自社サイトを利用した情報公開

この企業は、新卒至上主義というイメージを払拭するために、2010年代後半から中途採用にも本格的に力を入れるようになりました。中途採用が軌道にのりはじめた理由として、応募者向け情報の充実に注力したことが挙げられます。

採用サイトでは、「離職率約1%」「年休取得率70%」など求職者の関心を引くような情報を、図や端的な数字を用いてわかりやすく伝えるようにしています。

さらに、中途採用で入社した様々な職種の社員がその上司とキャリアについて対談する動画を数多く公開することで、採用だけでなくキャリア形成にも注力していることをアピールしています。

福祉業:インターンシップ利用した事例

福祉業界は業界全体として、未経験者からの応募が多く早期退職も少なくありません。そのため、この企業では求職者本人が就業を継続できるかどうか見極められるよう、未経験者や業務に対する不安を持つひと向けにインターンシップの機会をつくりました。

実施する期間と場所を、応募者の都合に合わせられるようにもしており、参加しやすさを重視しています。インターンシップにより実際に業務に従事してみないと分からないことを体感した後に応募する流れを作ることで、「やっぱり自分には難しかった」などのミスマッチの軽減につながっています。

建設業:転職サイトを利用した事例

この企業では、施工管理職の資格所有者の募集を行う予定でした。求人サイトの担当者と話し合う中で、資格所有者のみを採用対象としていると、このままでは誰からの応募が来ないことも懸念されるため、採用後の育成・資格取得を視野に入れた募集に方針を変更しました。

そのため、未経験者に自社に対する理解を深めてもらうためのストーリーや、企業の特色、資格取得後の待遇などを、わかりやすい文章で求人サイトに掲載し、未経験者にも入社後のイメージをしやすくする工夫を行いました。

求人サイトでの情報公開以外にも、応募があればすぐに連絡を取って面接を設定するなど、スピード感のある選考を意識して進めた結果、施工管理経験者のある若手人材の採用に成功しました。

この事例から、求職者に響く求人広告を心がけることと応募者に素早く対応して選考を進めることの大切さがわかります。

効果的な採用手法の組み合わせ方

多くの会社が抱えるであろう以下の問題について、それぞれに最適な採用手法の組み合わせ方について解説します。

採用コストを節約したい

採用コストを節約するには、いくつか方法があります。

最も費用対効果がよいものに絞る

これまで実施した採用手法の中で、最も費用対効果が高かったものだけに絞り、採用コストを抑えていく方法です。ポイントは、ただ絞るのではなく選択した手法の品質を高めることです。

ほかの手法をやめると、母集団が減ってしまうリスクが少なからずあるため、そこを埋める努力は必要となります。

今の採用手法をブラッシュアップする

「ずっと利用しているから」「長年お付き合いがあるから」などの理由で、同じ求人媒体や人材紹介会社を利用している場合は、見直すべきです。

もっと最適な媒体を探す、人材紹介会社のパフォーマンスや手数料の比較、職種に応じて媒体等も変えるなど、今の手法をブラッシュアップすることで採用コストが最適化されていきます。

コストの低い採用手法に注力する

求人媒体や人材紹介サービスなど、外部サービスは母集団形成に大きな効果がある一方で、どうしても多くのコストがかかります。

ハローワークやSNSの活用、自社サイトの充実など内製で行う施策の品質向上にシフトし、外部サービスの割合を抑える方法も考えられます。この場合、ターゲット層のニーズを把握し、興味関心を引く求人内容にする、これまでよりも自社の魅力を深堀りした情報発信をしていく必要があります。

注意したいのは、外部サービスを利用するコストは抑えることができても、内部コストとよばれる採用担当者の人件費などが増える場合があるので、バランスが大切です。

採用コストについては、「採用コストとは|計算方法と一人あたりの平均、5つの削減ポイントを解説」で詳しく解説しています。

採用担当者の負担を軽減したい

採用難を背景に採用担当者の負担は増加の一途です。業務増が引き起こすリスクとして、採用活動の品質低下、人的ミスの増加、それらによって生じる企業イメージ低下などが挙げられます。

採用担当者の負担を軽減させ、コア業務に集中できる環境を整えたい場合、適切な外部サービの利用が効果的です。採用業務で活用できる外部サービスの代表的なものが採用代行です。

採用代行サービス

採用活動の一部を委託で代行するサービスです。

代行可能な業務一例

- 応募者の受付(書類の管理)

- スクリーニング

- 面接設定や合否連絡

- 転職サイトなどの管理、更新

- 面接官代行

- 内定者フォロー

など

採用代行サービスで依頼できる業務については、「採用代行の種類と具体的なサービス内容とは?課題別の活用法を解説」をご覧ください。

90%以上のリピート率!マンパワーグループの採用代行

ニーズに合わせたサービスで、リピート率90%以上の実績。貴社の課題や状況に合わせて最適な採用支援プランをご提案します。面接代行や求人広告対応など、一部業務のみの代行も可能です。

<この資料でわかること>

・ サービスの特徴

・ 採用支援実績

・ サービスの種類

リクルーターの派遣

ダイレクトリクルーティングで必要となるのが、候補者へのアプローチを担当するリクルーターです。リクルーター業務の工数は大きく、また専門的知識や経験値が結果にでやすい側面があります。

リクルーターを派遣するサービスもあるため、ダイレクトリクルーティングを活用したい企業は検討してみるとよいでしょう。

人材紹介会社の窓口サービス

人材紹介サービスを利用している企業は、多くの人材紹介会社と取引があります。人材要件に適した人材を採用するためには必要なことですが、問題となるのはコミュニケーションコストです。

人材紹介会社の窓口業務を外部ベンダーに依頼することで、以下の業務を切り出すことができます。

- 求人情報の提供、情報更新

- 質問対応

- 面接スケジュール調整

- 新しい人材紹介会社の開拓

- 各人材紹介会社のパフォーマンスチェック

など

高スキル人材が確保できない

経営者や上級管理職の採用、ハイスペック、レアな資格・経験をもった人材を採用したい場合、求人媒体や人材紹介では採用ができないことがあります。

優秀な人材は、なかなか転職市場にでてきません。仕事のつながりからスカウトされる、ヘッドハンディングされるなど転職活動をしていなくても声がかかる層です。他のポジションと同様の採用活動を行っていると、採用できない状況が長期化し、ビジネスチャンスを失いかねません。

この場合に考えられる対策は以下のとおりです。

- 人材紹介会社のエージェントや採用コンサルタントに採用についてアドバイスを求める(情報収集する)

- ターゲット層とつながりのありそうな社員や知人に協力を依頼する

- ターゲット層に強い人材紹介会社を探す

- ダイレクトリクルーティングを実施し、転職市場以外でも候補者をリサーチする

- ヘッドハンディングサービスを利用する

決定・定着率90%以上!ヘッドハンティングサービス

ヘッドハンティングは「人材紹介サービス」ではありますが、一般的な人材紹介と大きく異なる点は求職意思を示していない人もターゲットにすることです。専門的な知識や経営者層などのレア人材は、求職市場になかなかでてきません。下記の資料では、料金体系を含めてヘッドハンティングサービスについてご案内しています。

まとめ:採用手法の戦略的な選択のために

人材獲得のニーズは、企業ごとに異なり、多岐にわたります。大量の増員を望む企業もあれば、ごく少人数の精鋭人材を迎え入れたい企業もあります。急務で人材を確保したい、自社にマッチする人材が見つかるまではじっくりと腰を据えてでも構わないと考える企業もあるでしょう。企業の多様なニーズに対応するためには、採用手法の柔軟な選択が不可欠です。

また、求職者側も多様な価値観やニーズを抱えており、企業はこれに応えることが求められます。このような複雑な状況の中で、自社に最適な採用手法を見つけることが肝要です。

ただし、様々な採用手法を駆使する際には、採用担当者の工数についても検討する必要があります。効率的な採用を追求するならば、RPO(採用代行)や人材紹介エージェントなどの外部サービスを活用することも一つの解です。外部の専門家に任せることで、採用プロセスのスピードアップやこれまでに出会えなかった層とのコンタクトが期待できます。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次