建設業界の2024年問題とは?企業が講じるべき対策を解説

目次

建設業界は、2024年4月1日から施行された「働き方改革関連法案」によって大きな変革を迎えています。本記事では、建設業界が直面する「2024年問題」とは何か、そして企業が講じるべき対策について詳しく解説します。

建設業界の2024年問題とは?法改正の内容と罰則

建設業界における2024年問題とは、2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法案」の適用が5年猶予されていたのが終了し、建設業の労働時間規制が強化されることで生じる課題のことを指します。

2024年4月1日から建設業界にも適用され、法律にのっとって労働者の働く環境を整えることが義務化されました。

建設業に関連する法改正の内容は、以下の2つです。

- 2024年4月からの「時間外労働の上限規制」

- 2023年4月からの「時間外労働に関連する割増賃金の引き上げ」

働き方改革の中で「5日以上の有給休暇の取得」も建設業界においてはすでに義務化されています。この法改正の内容と罰則について紹介します。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制は、2024年4月1日から建設業においても適用されています。働き方改革関連法においても、建設業は施行が猶予されていたため、36協定を結んで届出をすれば時間外労働に上限はありませんし、罰則もありませんでした。

適用後は時間外労働の上限である「月45時間かつ年360時間」という原則を守らなければなりません。ただし、大幅な業務量の増加など特別の事情がある場合は、720時間(月平均60時間)まで可能ですが、以下の条件を満たさなければなりません。

720時間の範囲内で守ること

- 単月100時間未満(休日労働を含む)

- 2~6カ月の平均で80時間以内(休日労働を含む)

- 月45時間の原則を上回るのは年6回まで

720時間の特別条項については、労働者と企業が合意した時に適用されるものですので、労働者との話し合いは必要です。なお、災害からの復旧・復興の場合は、特例で時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制の適用がなくなります。

割増賃金率の引き上げ

2023年4月以降、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、全ての企業で50%以上に統一されました。

2010年から既に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増賃金が適用されていました。中小企業(建設業では、資本金または出資金が3億円以下もしくは従業員数が300人以下)は、この適用が猶予されていましたが、2023年4月からは適用されることになりました。

ただし、従業員の同意があれば、割増賃金を支払う代わりにその時間分の代替休暇を付与することも可能ですが、人手不足の建設業においては、現実的に困難なケースが多いでしょう。

法定休日(1週1日または4週4日)の労働については、月60時間の時間外労働には含まれません。しかし、休日労働の35%割増賃金の支払い義務はあります。 一方、法定休日以外の休日労働(例: 週休2日制で日曜日が法定休日の場合の土曜日労働)は月60時間の時間外労働に含まれるため注意が必要です。

5日以上の年次有給休暇の取得義務

2019年4月から、全ての企業において10日以上の年次有給休暇が与えられる従業員に対し、そのうち5日を本人の希望を踏まえて取得させることが義務付けられました。

これにより、多くの企業が有給休暇の管理簿を作成し、有休を5日未満しか取っていない従業員に対して、取得を促しています。

人手不足が深刻な建設業では、限られた人員で業務を進めなければならず、5日間の有給休暇を取得できる業務体制を確保することが困難な企業が多いのが現状です。

しかし、建設業が対象外ということはなく、有給取得が取れる体制・仕組み作りが必要です。

関連記事:【罰則あり】有給休暇の5日取得義務|対象は誰か、対応策を解説

違反した場合の罰則

時間外労働の上限を守らなかった場合や割増賃金を支払わなかった場合は、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰則が課せられます。

特に注意をしたいのは、特別な事情で時間外労働が月45時間を超える月が7回以上あった場合や時間外労働と休日労働の合計が2~6カ月平均で80時間を超えてしまった場合などです。

このように時間外労働の上限が厳しく規定されていますので、これを守るためにも正確な労働時間の管理が必要となります。

法改正による影響

前記で説明をした法改正により、企業は時間外労働の削減、月60時間を超える時間外労働に対する50%以上の割増賃金の支払い、年5日以上の有休取得の確保が求められています。これらの取り組みは、労務管理の負担を増大させる要因にもなっており、様々な課題が浮き彫りになっています。

人手不足の加速

少子高齢化による人手不足は多くの業種で課題ですが、建設業界では特に深刻です。その結果、長時間労働が常態化しており、建設業が敬遠される最大の原因となっています。

時間外労働の上限が設けられたことで、残業を削減や有給取得を促進させなければなりません。そのため、従来の従業員数では業務遂行が厳しく、必要人員が増える可能性があります。

また、建設業界が発注企業の納期に左右されやすく、結果として長時間労働になりやすいという構造的問題が、人手不足に拍車をかけています。このような理由から、建設業の人手不足はますます加速しています。

人件費の高騰

若年層が建設業を敬遠する傾向が強いため、限られた熟練者への需要が高まり、人件費が急激に上昇しています。

また、少ない人材を奪い合う状況では、給与や待遇などの条件をより魅力的にしなければ人材確保は困難です。つまり、コスト増を恐れて賃金水準を据え置いたままでは、優秀な人材を集められず、生産性の向上や残業削減どころか、さらなる人手不足を招きかねません。給与水準の引き上げを含む抜本的な対策が急務となっています。

無理な工期の設定

発注企業が残業の上限規制を意識するあまり、下請け業者に業務と釣り合わない無理な工期を提示するケースが見受けられます。こうした不当なスケジュールの案件を受注してしまうと、残業を重ねざるを得なくなり、結果として法定以上の時間外労働につながる恐れがあります。

このリスクを回避するためには、まず工期を正確に見積もり、実際の作業量や人員体制と照らし合わせたうえで契約を結ぶことが不可欠です。合理的な工程管理と適切な工期の設定は、労働環境を守りつつ高い品質を担保するためにも重要なポイントとなります。

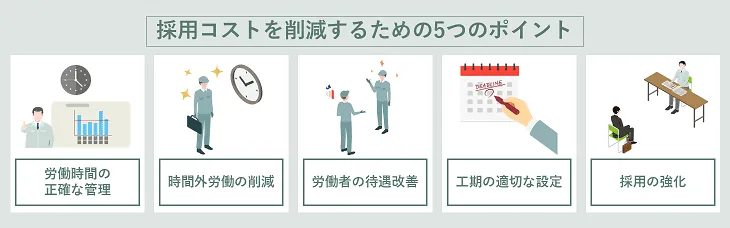

建設業界の人事担当者が講じるべき5つの対策

ここでは、法改正に対して人事担当者が講じるべき対策5つを紹介します。

労働時間の正確な管理

2019年4月から「客観的な記録による労働時間の把握」が義務となっています。企業が労働時間を把握する方法としては、原則としてタイムカード、ICカード、パソコンの記録、企業の現況等の客観的な記録により従業員の労働日ごとの出退勤時刻について把握しなければなりません。

しかし、建設現場においては、やむを得ない事情(直行直帰等)があれば自己申告制が認められています。ただし、この場合でも管理監督者は従業員の記録を的確に把握しなければなりません。自社の従業員だけでなく派遣社員の場合も同様ですので注意してください。

時間外労働の削減

各人の技能が重要な建設業においては、ITによる業務効率化が難しく、時間外労働の削減は人員が増えない限り難しい課題です。

効率的な勤務体系の導入の検討が対策のひとつとして挙げられます。フレックスタイム制やシフト勤務を取り入れて、従業員が自分の生活に合う働き方を選択できるようにする方法があります。

また、ワークシェアも有効な選択肢です。例えば、1日8時間の勤務を2人で4時間ずつ分け合えば、高い技能を持つ高齢者も短時間勤務で無理なく活躍することができます。

労働者の待遇改善

優秀な人材の確保や離職防止を図るうえでも、労働者の待遇改善は不可欠です。建設業では、現場で働く職人の多くが個人事業主として活動しており、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険)に未加入のまま業務を行うケースが珍しくありません。

しかし、社会保険の加入は、病気やケガをした際の手当金の給付や、将来の年金増額、労災の適用など、多くのメリットを得ることができます。

企業側は保険料負担を理由に加入を敬遠しがちですが、人手不足を解消し、優秀な人材を定着させるためには、労働者にとって魅力的な職場環境を整えることが不可欠です。

実際、国土交通省は社会保険未加入の企業に対して建設業の許可・更新を認めない方針を示しており、発注企業にも「社会保険に加入している労働者のみを雇用する業者へ工事を依頼する」よう求めています。

こうした規制強化の流れから、いずれ社会保険未加入の労働者の現場への立ち入り自体が難しくなると予想されます。企業は、早急に社会保険加入状況の確認・管理体制を構築し、働きやすい環境を整備することで労働者の待遇改善に取り組む必要があります。

関連記事:【2022年】社会保険の適用拡大 中小企業が対応すべきことは?

工期の適切な設定

発注者側は、時間外労働の上限が設けられたため、下請け業者に無理な工期を設定してくる可能性があります。不当な短い工期での発注を受けてしまうと、残業をせざるを得なくなってしまい、今まで以上の時間外労働になってしまう可能性があります。

適切な工期を算出した上で請負契約を結ぶことが大切です。国土交通省では、適切な工期を算出するために「適切な工期を設定するためのチェックリスト」を作成していますので、このチェックリストを活用すれば適切な工期の設定に役立てられます。

採用の強化

建設業界が直面する「2024年問題」では、時間外労働の上限規制や有給休暇の取得義務などに対応するために、十分な人員確保が急務となります。人員不足のままでは既存従業員の負担が増え、有給取得や残業削減を進めることが難しくなるためです。

そこで重要となるのが「採用強化」です。しかし、ただ闇雲に募集をかけるだけで成果は得られません。採用活動そのものを見直し、現状を把握したうえで、具体的な課題を洗い出し、未経験者を含む幅広い層を育成・定着させる仕組みづくりが不可欠です。ポイントを3つ挙げます。

採用活動の見直しや現状把握を行う

現在の採用活動がどのように行われ、どの程度の効果を上げているのかを正しく把握することは、次の施策を考えるうえでの出発点です。採用ページや求人媒体の内容、募集職種・待遇条件の打ち出し方、応募から内定までのフローを見直すことで、自社の採用活動の強み・弱みが明確になります。

具体的な取り組み例

- 応募数・面接通過率・内定数・辞退率など、歩留まり等を可視化する

- 求人媒体ごとにパフォーマンスを可視化する

- 自社採用ページのアクセス数や応募集を可視化する

- 応募者の属性データ(年齢層、経験年数、資格保有など)を整理して、どのタイプの候補者が多く、どこが不足しているかを把握

これにより現状の問題点を明確化でき、採用全体の質を高めるための基礎が整います。

課題を見つけ出す

現状把握を行った上で分析を行い、ボトルネックとなっている部分を見つけます。母集団形成の課題が多く見られます。

まずは母集団形成を強化し、より多くの求職者に募集を知ってもらう取り組みをしてみましょう。採用手法については、「【2025年最新】採用手法10選と追加で検討したい5つの手法」で詳しく解説しています。

関連記事:採用がうまくいかない原因とは?課題別の原因について解説

未経験者採用を導入する

経験者だけを採用しようとするとどうしても人材プールが限られてしまいます。今後は未経験者をどれだけ上手に育成・定着させるかが、企業の将来を左右するといっても過言ではありません。

育成制度の整備や資格取得のバックアップ、キャリアパスの提示など未経験が安心できる、興味や意欲が出てくるような施策を検討してみましょう。

関連記事:未経験者を採用する理由とメリット|採用要件の設定方法を解説

派遣社員の労務管理等の対策を

建設業界の2024年問題は、派遣社員の管理にも大きく影響します。派遣社員は派遣会社と派遣先との二重管理の構造にあるため、労働時間や安全管理などの責任分担が複雑になりがちです。

派遣社員における具体的な問題点と注意すべきポイントを解説します。

労働時間管理の難しさ

派遣先は派遣社員に対して、実際の就業場所や業務内容を指定し、日々の業務指示を行います。労働時間の実態を最も把握しやすい立場にあるのは派遣先であり、勤怠管理は派遣先の責任です。

「どのように働いたか」「どの程度残業をしたか」は派遣先がしっかりと管理し、労働時間の上限規制を超過しないよう注意する必要があります。派遣社員は自社の社員ではありませんが、労働基準法は同様に適用されます。

割増賃金コストの増加

派遣料金は人件費の考え方に近く、派遣社員の就業時間で変動します。多くの場合、時間外労働についても割増料金で請求されます。派遣社員の雇用主は派遣会社であり、派遣社員に時間外労働の割増を支払う必要があるためです。

派遣先が適切なシフト調整を行わないと残業時間が膨らみ、結果として派遣料金が膨れ上がってしまいます。

有給休暇取得と社会保険の問題

有給休暇の取得義務

派遣社員にも、一定の要件(半年以上の継続就業など)を満たせば有給休暇が付与されます。2019年4月からは年5日の有休取得義務もあり、派遣会社と連携して休暇を取得できる体制を整える必要があります。

建設現場では人手不足が常態化しており、有給休暇を確保しづらいケースが多いですが、派遣社員であっても取得させなければいけません。

社会保険

派遣社員は派遣会社で社会保険に加入していますが、派遣先は派遣社員の加入状況を把握する義務があります。

また、派遣社員の中には、健康保険や厚生年金保険の適用要件を満たさない「短時間就業」の働き方をしている人もいますが、法改正によって適用範囲は広がる傾向にあります。

法改正の動向に注意しながら、派遣先の義務を守っていく必要があります。

労働基準法・派遣法を遵守する対策

まずは派遣社員の勤怠管理をしっかり行える体制をつくりましょう。

一例

- 勤怠管理にツールを導入する

- 勤怠の申告漏れなどが起きない報告・承認フローを作る

- 指揮命令者へ定期的な指導を行う

100人以上の派遣社員が在籍する場合、派遣管理デスクサービスの導入を検討してみてください。派遣の仕組みに詳しいプロが煩雑な業務を代行し、法令に則った管理体制の構築をサポートしてくれます。結果的に、違法状態や罰則リスクの回避につながり、企業のブランド・信用を守ることにも役立ちます。

マンパワーグループの派遣管理デスクサービス

「派遣管理デスクサービス」は、複数の派遣会社や派遣スタッフを一元管理し、コスト削減と業務効率化を実現する法人向けサービスです。 派遣管理に関する煩雑な業務をまとめてアウトソースしたい企業におすすめの内容です。

<この資料でわかること>

・ 派遣管理デスクサービスの概要と仕組み

・ 導入メリット

・ サービス導入までの流れと事例紹介

まとめ

建設業界における2024年問題の最大の課題は、「時間外労働の上限規制」の適用です。しかし、業界特有の構造的な長時間労働や人手不足が解消されない限り、法律で規制されても実現は容易ではありません。

長時間労働の削減には、十分な人員の確保、業務の効率化、工期の適正化などの課題を一つずつ解決していく必要があります。これらの取り組みを着実に進めることが、問題の根本的解決への一番の近道になるでしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次