派遣社員の労務管理で発生しやすい課題とその解決策

目次

派遣管理デスクサービス

マンパワーグループの派遣管理デスクサービスでは、「派遣のプロ」が貴社の人事や派遣担当者に代わり、派遣法対応や必要な管理業務をサポートします。

サービスの特徴や導入モデルを詳しく説明した資料をご用意しています。

派遣先企業には、労働者派遣法に基づき、派遣社員の就業条件の明示、教育訓練の実施、安全衛生の確保、労働時間の管理など、多くの義務が課されています。

派遣社員を受け入れる企業が陥りやすい労務管理上の課題とその解決策を、派遣先の義務の観点から解説します。

派遣法により、派遣先にも派遣社員の労務管理に関する義務が課されている

派遣社員を雇用しているのは派遣会社ですが、指揮命令を行う派遣先にも、次のような措置が課せられています。

<一例>

- 派遣契約に反しないような適切な措置

- 派遣社員からの苦情処理をはじめ、適切な就業環境の維持

- 自社の従業員と派遣社員の待遇が均等になるような配慮

- 事業所単位の派遣可能期間を超えての労働者派遣受入の禁止

- 事業所単位の派遣受入期間の延長方法手続

- 個人単位の派遣可能期間を超えての派遣受入の禁止

- 派遣社員の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務

- 離職後1年以内の従業員の派遣受け入れ禁止

- 派遣先責任者の選任

- 派遣先管理台帳の作成と管理

- 派遣社員を特定することを目的とする行為の禁止

- 派遣先が講ずべき措置に関する指針の遵守

- 労働契約申し込みみなし制度

- 教育訓練の実施と派遣会社との連携

労働基準法では、管理事項において派遣会社と派遣先のどちらに管理義務があるのかが細かく定められています。派遣先に義務付けられているのは、主に労働時間(時間外労働含む)、休憩、休日などの勤怠管理に関する項目です。

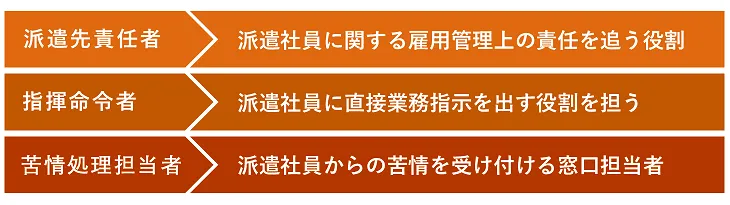

派遣先責任者がすべきこと

派遣先責任者とは、派遣社員に関する雇用管理上の責任を追う役割で、派遣先の従業員から選任します。具体的な職務内容として、以下の業務が含まれます。

- 適用される労働関係法令や派遣契約の内容などの周知

- 派遣受入期間の延長通知

- 派遣先における均衡待遇の確保

- 派遣先管理台帳の作成、記録、保存等

- 派遣社員からの苦情処理

- 安全衛生に関すること

- 派遣会社との連絡調整

- 待遇に関する通知

派遣先責任者の専任にあたっては、以下の条件を満たす人物を選出するよう指針で定められています。

- 労働関係法令の知識があること

- 人事・労務管理等についての知識や実務経験があること

- 派遣業務において一定の権限を有していること

派遣先責任者については、「派遣先責任者の要件とは?選任基準や役割をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

指揮命令者がすべきこと

指揮命令者とは、派遣社員に直接業務指示を出す役割を担う従業員のことです。派遣先に雇用されている社員の中から選任する必要があり、指揮命令者を別の派遣社員にすることはできません。

指揮命令者が業務指示を行う際には、派遣契約で定められている業務内容に基づいている必要があり、契約外の業務を指示することは派遣法違反となるため、注意が必要です。

また、派遣社員の勤怠管理も指揮命令者が行います。契約の就業時間内に収まるような業務調整、時間外労働の管理等、労働時間(時間外労働含む)、休憩、休日等の日々の勤怠管理全般を担います。

指揮命令を行う役割ですので、①派遣社員と同じ部署に属し、②派遣社員の業務内容を理解している人が適切です。

詳しくは派遣における指揮命令者とは?役割と選任条件、よくある質問を解説をご覧ください。

苦情処理担当者がすべきこと

派遣先には、派遣社員からの苦情を受け付ける窓口担当者を選任する必要があります。あくまで苦情を受け付ける先であり、苦情処理・解決の責任者は、派遣先責任者と派遣会社責任者です。

申出先の担当者は、派遣社員から申し出のあった苦情を整理し、必要に応じて派遣先責任者に取り次ぎます。また、苦情の申出履歴は、派遣先管理台帳への必須項目ですので、派遣先責任者と連携して記入します。

選任に特に要件はありませんが、客観的な対応が求められることからも、指揮命令者との兼任は望ましくありません。ハラスメント相談窓口、コンプライアンス窓口など、企業に設置されている相談窓口の担当者を選任するのも良いでしょう。

詳しくは【人材派遣】派遣先苦情申出先担当者とは?役割と注意点を解説をご覧ください。

派遣法の基礎知識 知っておきべき12項目

派遣法では、派遣先企業にも責任や努力義務などが細かく定められています。

派遣先責任者をはじめ派遣管理に関わる担当者向けに知っておくべき12項目をわかりやすく解説した資料をご用意しています。

派遣社員の労務管理で直面しやすい課題と解決策

ここからは、派遣先が派遣社員の労務管理をするうえで、起こりやすい悩みとその解決策やヒントを紹介します。

- 現場が派遣法に詳しくなく、違反を起こしている

- 抵触日の管理ができていない

- 派遣先管理台帳を作れていない

- 派遣料金の管理ができていない

- 請求書の処理・管理が煩雑になりやすい

- 勤怠管理が大変

- 派遣先都合で派遣社員を休業させたい

- 5日間の有給取得に協力する必要がある

- 派遣社員の残業が多すぎるが、現場の状況的に対応ができない

現場が派遣法に詳しくなく、違反を起こしている

派遣先責任者は派遣法や派遣契約内容を把握していても、一緒に働く現場の従業員(時には指揮命令者)が契約外の業務を依頼してしまうトラブルは少なくありません。

派遣社員を受け入れる部署には、派遣社員の業務内容や勤務条件など、最低限知っておくべき情報を事前に周知しておくことが対策として挙げられます。

指揮命令者の役割のひとつに、周囲の従業員への法令・制度の周知があります。指揮命令者が派遣先責任者と連携しながら、受け入れ部門への周知を行いましょう。

抵触日の管理ができていない

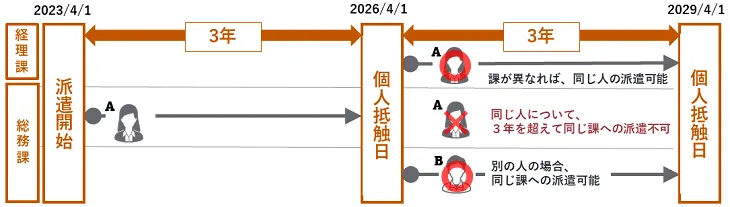

労働者派遣法では、派遣社員として勤務可能な期間は3年までと定められています(いわゆる「3年ルール」)。この3年ルールを超える最初の日が「抵触日」です。抵触日には2種類あります。

| 個人単位の抵触日 | 派遣社員が同じ組織で連続勤務できる期間は最大3年間 |

| 事業所単位の抵触日 | 派遣先の同じ事業所で派遣社員の受け入れができる期間は最大3年間 |

①個人単位の抵触日

派遣社員が同じ組織で連続勤務できる期間は最大3年間です。これを超えた初日を「個人単位」の抵触日といいます。同じ企業への派遣でも、部署が変われば3年のカウントはリセットされます。

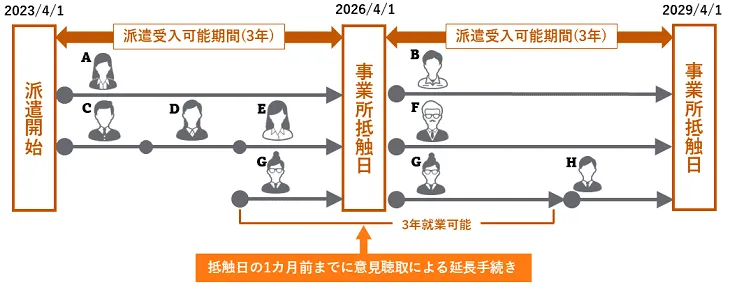

②事業所単位の抵触日

派遣先の同じ事業所で派遣社員の受け入れができる期間は最大3年間です。これを超えた初日を「事業所単位」の抵触日といいます。同じ企業への派遣でも、事業所が変われば3年のカウントはリセットされます。

ただし、事業所単位の抵触日は、抵触日の1ヶ月前までに意見聴取をおこなうことで延長が可能です。

なお、個人単位の抵触日よりも事業所単位の抵触日が優先されます。

抵触日の詳しい内容については 派遣の抵触日とは?「事業所抵触日」と「個人抵触日」の違いを解説をご覧ください。

このように抵触日が2つあること、優先順位があること、派遣社員によって抵触日が異なることなどから、派遣社員の抵触日に関する管理は煩雑になりがちです。

この対策として有効なのが、派遣管理に特化したシステムの導入です。抵触日の事前アラートや、抵触日の自動算出機能を活用すれば、ミスや管理工数は減少します。

Excel等の独自フォーマットで管理するのも良いですが、抵触日を事前に把握できる仕組みを同時に構築することを推奨します。

派遣先管理台帳を作れていない

派遣先管理台帳とは、派遣先で作成・管理が義務付けられている帳簿です。派遣社員ごとに作成が必要なため、人数が多くなるにつれ、作成・管理の手間は大きくなります。

派遣先管理台帳は、必要なときに閲覧および書面での提供ができれば、紙での管理でなくとも問題はなく、利便性の上でも電子データによる管理をおすすめします。

記載事項は一律に決まっているので、1度フォーマットを作成し、良い仕組みを作っておくと、以降の工数が削減できます。

また、派遣先管理台帳のうち法令で定められた項目は、月に1回以上、派遣会社への通知が必要です。電子化しておけば検索性も上がり、通知時に出力・メール添付もしやすく便利です。

派遣先管理台帳を管理できるシステムもあります。費用はかかりますが、フォーマットが用意されており様々な機能も搭載されているので、作成・管理の手間は大きく削減できるでしょう。記載項目に法改正が入った場合に対応漏れがなくなるのもメリットです。

派遣料金の管理ができていない

派遣料金は、派遣会社や契約内容によって異なり、管理が煩雑になりがちです。毎度契約書を確認するのも手間ですので、派遣料金は一覧で確認できる状態にしておくことを推奨します。

一覧で確認するだけならExcel管理でも良いでしょう。総額・派遣会社ごと等で計算できるようにしておけば、現在の料金、過去との比較等も一目でわかります。

また、現在の派遣料金が適正な額なのか不明というお悩みも耳にします。派遣料金については「派遣料金の相場はどうやって決定する?影響する項目を解説」で詳しく解説しているので、ご覧ください。

請求書の処理・管理が煩雑になりやすい

複数の派遣会社と取引をしていると、フォーマットや送付タイミングが異なるため、請求書管理が煩雑になります。

請求書管理は、専用のシステムあるいはクラウド状のフォルダ等による管理を利用することで効率化を図ることができます。システムによっては、異なるフォーマットの請求書でも必要事項を抜き出し、一覧で確認できるものや、支払い手続きに連携できるものもあります。

また、紙と電子の請求書が混在していたり、発行タイミングが異なる場合は、派遣会社に相談して統一することも一つの対応策です。

派遣管理デスクサービス

煩雑な請求書管理や派遣料金の適正化の課題を解決する「派遣管理デスク」のサービスについてご紹介しています。派遣管理業務における貴社の負担を軽減します。

勤怠管理が大変

派遣社員の勤怠管理は、派遣会社ごとに申請方法やルールが異なることもあり、複雑になりがちです。本来は日ごとに勤怠を記録すべきですが、月末に指揮命令者や派遣社員本人がまとめて記録、チェックするケースも散見されます。

しかし、勤務時間は派遣料金に直結するため、日々の管理・確認が重要です。月末にまとめて確認をすると、実際の勤務時間の照合も難しくなりますし、契約時間を超えていないかの確認もできません。結果、知らないうちに契約時間を超えていることもあり得ます。

勤怠管理システムを導入するのが1番の解決策でしょう。派遣向けの機能がついたものもあります。派遣先は月に1度、派遣会社へ派遣社員の勤怠情報の共有を行う必要がありますが、システムを導入すれば出力したファイルをそのまま送付する等、共有の手間も削減できます。

派遣先都合で派遣社員を休業させたい

派遣先の都合で派遣社員を休業させたい場合、まずは事前に派遣会社に相談します。その上で、派遣契約の内容に基づき、休業期間の派遣費用の取扱い等の対応を確認します。契約にない事項であれば、双方で話し合い、対応を決めていきます。派遣会社への連絡なしに勝手に休業させないよう注意しましょう。

労働基準法では、会社都合で派遣社員を休業させる場合、休業手当として平均賃金の60%以上を支払うことが定められています。これは派遣社員に対しても適用され、派遣会社が休業手当を支払います。

ただし、休業させる事由や派遣契約の内容によっては、派遣先企業が休業手当相当額以上の派遣料金を派遣会社へ支払う必要も出てきます。

突発的な休業について

派遣社員に突発的に休んでもらうケースでよくあるものは、台風や地震等の自然災害、新型コロナやインフルエンザ等の感染症、派遣社員の能力不足などです。

また、業務中の事故による怪我や病気で休業させる場合には、会社都合の休業ではなく労災の扱いとなる可能性があります。

いずれの事由であっても、まずは派遣会社に連絡し、対応を相談してください。

上記のような突発的な休業については、「派遣社員の休業補償・休業手当|負担は誰?ケーススタディでわかりやすく解説」で詳しく解説しているので、ご覧ください。

事前にわかっている休暇について

派遣先の会社カレンダーに基づく休暇(お盆休み、年末年始休暇、創業記念日など)がある場合、派遣契約前に派遣会社を通じて派遣社員にその内容を伝えておく必要があります。

例えば、派遣先で12月30日から1月3日が年末年始休暇となっている場合、契約段階で会社カレンダーに基づいてこの期間を「休日」と定めていれば、派遣社員にとっても休日扱いになります。

一方で、契約時に年末年始休暇について明記していない場合、派遣社員にとってその期間は通常の就業日として扱われます。この場合、派遣社員を休ませると「派遣先都合の休業」となってしまう可能性があります。派遣社員の場合、勤務時間が給与に直結するため、休日については、注意が必要です。

特に不定期の休暇については、契約時に漏れなく明確化し、契約書に明記することでトラブルを未然に防ぐことが重要です。

5日間の有給取得に協力する必要がある

現在、すべての企業で、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して年5日の取得義務が課せられています。

このルールは派遣社員にも当然適用されます。年次有給休暇の付与・管理は原則派遣会社が行うこととされていますが、派遣先としても業務量の調整を行い、派遣会社と協力しながら年5日の取得ができるようにしましょう。

「忙しすぎて休んでもらっては困る」「担当者がひとりしかいないので、休まれたら支障が大きい」などの理由で、有給を取得させないといったことが起きないようにしてください。

事前に有休を取得する日を確認しておき業務を調整するなど、派遣社員の労務管理を適切に行うようにしましょう。

派遣社員の残業が多すぎるが、現場の状況的に対応ができない

派遣社員の残業は、各派遣会社の36協定が適用されます。派遣会社の36協定の範囲を超えて残業や休日労働をさせた場合には、派遣先が労基法違反を問われます。

そもそも派遣社員の勤務時間は、派遣契約に則る必要があります。実態が契約から大きく離れた場合、派遣会社と協議しつつ対策を講じなければいけません。

<対策例>

- 残業時間のモニタリング

- 指揮命令者への注意喚起

- 業務内容や業務量の見直し

- 増員

超過残業は、法的リスクだけでなく派遣社員の健康問題やパフォーマンスの低下などさまざまな問題を引き起こすため、積極的に是正を図るようにしましょう。

マンパワーグループの派遣管理デスクサービス

「派遣管理デスクサービス」は、複数の派遣会社や派遣スタッフを一元管理し、コスト削減と業務効率化を実現する法人向けサービスです。 派遣管理に関する煩雑な業務をまとめてアウトソースしたい企業におすすめの内容です。

<この資料でわかること>

・ 派遣管理デスクサービスの概要と仕組み

・ 導入メリット

・ サービス導入までの流れと事例紹介

まとめ

派遣先には、勤怠管理をはじめ多岐にわたる義務があり、法令順守と適切な運用が求められます。派遣管理システムの導入により業務効率化を図ることは可能ですが、それだけでは解決しきれない複雑な課題も少なくありません。

法令や契約の専門知識が必要な場面では、弁護士や社労士といった法令の専門家の助言を得る、人材派遣に特化した支援サービスを活用するなどの対策が効果的です。

派遣社員の受け入れを適切に行うためにも、必要に応じて外部サービスなどを活用しつつ、現場の負担軽減と法令順守の両立を目指しましょう。

目次

目次