障害者雇用促進法とは?概要と企業の義務をわかりやすく解説

目次

障がい者の雇用に関係する重要な法律に「障害者雇用促進法」があります。しかし、具体的な内容や企業側の義務などについて、しっかりと把握している担当者は多くありません。

今回の記事では、障害者雇用促進法の意義や対象となる企業の詳細、具体的な対応内容、法律に違反した場合の罰則の内容について分かりやすく解説します。

障害者雇用促進法とは?

障害者雇用促進法は、正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、 障がいがある人の雇用を、企業が促進するための項目が定められています。例えば、短時間での雇用を希望する障がい者の受け入れや継続雇用支援、どの程度の割合で障がい者を雇用しているのかを国が把握するための対応内容などが記されています。

障害者雇用促進法の目的

障害者雇用促進法の目的は、障害がある人も健常者と同様に必要最低限度の生活を送る権利を持つことを認識し、障がい者の職業安定を目指すことです。これは、社会的に立場が弱いとされる障がい者が健常者と同様に、安心して生活できるような環境づくりを推奨する「ノーマライゼーション」の理念に基づく法律であるといえます。

具体的には、障がい者が実際に職場で働くにあたり必要となる職業リハビリテーションをより活発に受けられるようになり 、差別されることなく自立した職業生活を送ることができる状況を目的としています。

障害者雇用促進法の対象となる障害者の定義

障害者雇用促進法の対象である障がい者とは、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている、身体障がいや精神障がい 、知的障がい 、発達障がいなど、肉体的・精神的を問わず、機能に何らかの障がいがあることで、職業生活に支障をきたす状況や職業生活を送ることが非常に難しい状況に置かれている人を指します。

| 定義 | |

| 身体障がい者 | 四肢や視覚・聴覚など身体機能に障害がある人。身体障害者手帳の保持者 |

| 知的障がい者 | 精神障害者保険、福祉手帳所持者、統合失調症やそう鬱、てんかんなどの疾患を有する人 |

| その他の障がい者 | 発達障害や難治性疾患患者など |

※詳しくは、厚生労働省の「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象(PDF)![]() 」をご覧ください。

」をご覧ください。

ただし、障害者雇用促進法における障がい者の定義に該当せず、障害者手帳の交付を受けていない人であっても、職場生活を送る際に懸念点や困りごとが生じるケースがみられることも事実です。

企業は障がい者という定義にとらわれず、前述の「ノーマライゼーション」の理念に基づいた、誰もが安心して働くことのできる職場づくりを心がける必要があります。

障がい者雇用の現状

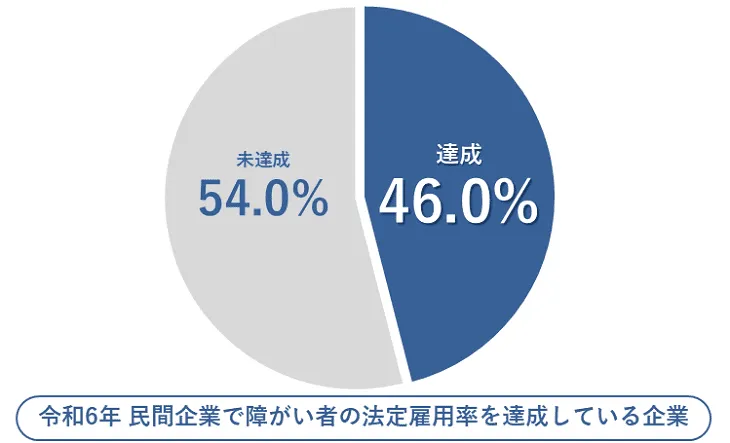

2024年に厚生労働省が発表した「令和6年 障害者雇用状況の集計結果 ![]() 」によると、民間企業の障がい者雇用人数は21年連続で伸びています。しかし、民間企業で法定雇用率を達成している企業は、46.0%です。

」によると、民間企業の障がい者雇用人数は21年連続で伸びています。しかし、民間企業で法定雇用率を達成している企業は、46.0%です。

| 対象となる企業数 | 法定雇用達成した企業数 | % | |

| 民間企業 | 117,239社 | 53,875社 | 46.0% |

未達企業の内、57.6%(36,485社)は、障がい者をひとりも雇用していない0人雇用企業です。つまり全体の31.1%は障がい者を雇用していません。雇用人数は年々上昇しているとはいえ、まだ課題は多いと言えそうです。

また、企業規模により達成状況に大きな違いがありました。

▽企業規模別達成企業割合

参照:厚生労働省|令和6年障害者雇用状況の集計結果(PDF) ![]()

企業が知っておきたい「障がい者雇用」に関する4つの事項

障害者雇用促進法において、企業が知っておきたい雇用に関するポイントは以下の4つです。

障がい者雇用の雇用義務

企業にとって一番重要なのが、障がい者の雇用義務です。全ての企業対象というのではなく、一定数以上の社員を雇う一般企業や地方公共団体などが該当します。

2024年4月以降の対象となる企業は、40.0人以上の従業員を雇用する一般企業が対象です。これに該当する企業は、常用雇用している社員のうち、一定数の割合で障がい者を雇うことが義務づけられています。

これを「障害者雇用率制度」といい、障がい者に対して一般の労働者と同水準で常用雇用の機会を確保するための一環として、障害者雇用促進法で定められた「障害者雇用率」以上の障がい者を雇い入れることが定められています。障害者雇用率は、法定雇用率とも呼ばれています。

2025年3月1日時点の障害者雇用率は以下のとおりです。

| 2025年時点の障害者雇用率 | |

| 一般的な民間企業 | 2.5% |

| 国、地方公共団体など | 2.8% |

| 都道府県など教育委員会 | 2.7% |

なお、この障害者雇用率は定期的に見直しが行われており、2026年7月には2.7%へアップすることが決定しています。

雇用する必要のある障がい者の人数(雇用義務数)の算出方法

障害者雇用率をもとに何人の障がい者を雇用しなければならないかを算出します。具体的な数式は下記のとおりです。

雇用すべき障害者数=(常用雇用者数+短時間雇用者数×0.5)×障害者雇用率

| 定義 | |

| 常用雇用者 | 一週間あたりの労働時間が30時間以上 |

| 短時間雇用者 | 一週間あたりの労働時間が20時間以上30時間未満の労働者 |

※一週間あたりの労働時間が20時間に満たない労働者は、この数式上からは除外

この数式を元に、実際に何人の障がい者を雇用する必要があるのか(雇用義務数)を、例を挙げて計算してみましょう。

例えば、フルタイム勤務(週40時間)の正社員が150人、週に20時間以上30時間未満の労働をするパートタイマーが20人いる一般企業の場合は、下記の計算となります。

(150+20×0.5)×2.3%=3.68

ここで算出された「3.68」のうち、小数点以下の端数は切り捨てた状態でカウントした数字が雇うべき障がい者数になります。したがって、この企業の場合は「3人」です。

障がい者社員のカウント方法

障がい者社員の場合、カウントの仕方が障がいの程度や障がい者の労働時間に応じて、算出した障がい者数のカウント方法に違いがあります。

例えば、常用雇用者として雇われた障がい者は1人につき「1人」、短時間雇用者として雇われた障がい者は1人につき「0.5人」とカウントされます。また、重度の身体障がい者・知的障がい者を雇用する場合は、常用雇用で1人につき「2人」相当、短時間雇用である場合「1人」相当とカウントされます。

| 障がい者1名を雇用した時のカウント方法 | |

| 常用雇用者 | 1人 |

| 短時間雇用者 | 0.5人 |

| 重度身体障がい者(常用) | 2人としてカウント |

| 重度身体障がい者(短期) | 1人としてカウント |

| 知的障がい者(常用) | 2人としてカウント |

| 知的障がい者(短期) | 1人としてカウント |

「3人」の雇用義務数を満たすように障がい者を雇用する場合、下記例のようなパターンが考えられます。業務の内容に応じて、どのように雇用義務数を満たすかを検討する必要があります。

- 3人を常用雇用者として雇う

- 2人を常用雇用者として雇い、2人を短時間雇用者として雇う

- 6人を短時間雇用者として雇う

- 重度の身体障がい者- 知的障がい者1人と重度に満たない障がい者1人を常用雇用者として雇う

- 重度の身体障がい者- 知的障がい者3人を短時間雇用者として雇う

未達企業の納付金の納付義務

障害者雇用率に満たない人数で雇用している、または障がい者をまったく雇っていない企業は、「障害者雇用納付金」という納付金を支払う必要があります。この障害者雇用納付金の支払が義務づけられているのは、常用雇用の労働者が100人を超える事業主です。

2024年4月1日からは、新たに「週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例」が施行されました。

障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。

雇用率制度における算出方法(赤枠が措置予定の内容)

| 週所定労働時間 | 30H以上 | 20H以上30H未満 | 10H以上20H未満 | |

| 身体障害者 | 1 | 0.5 | ― | |

| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |

| 知的障害者 | 1 | 0.5 | ― | |

| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |

| 精神障害者 | 1 | 0.5 ※ | 0.5 | |

※0.5ではなく1とカウントする措置は、当分の間延長されている。

障害者雇用納付金は、いわゆる「罰則制度」ではありません。障がい者を法定どおり雇用する企業とそうでない企業との間で生じる経済的な負担の差を調整するため、障がい者を法定どおり雇用していないある程度の規模の企業から金銭を徴収するという制度です。

調整金・報奨金の支給

障害者雇用率を超えた数の障がい者を雇用している企業や、常用雇用者数が100人以下の企業でありながら一定数以上の障害者雇用率を達成している企業に対しては、調整金や報奨金が支払われます。

具体的な制度の内容や金額は次のとおりです。

障害者雇用調整金

常用の雇用者数が100人超で、法定の障害者雇用率を超えた障がい者を雇う企業に対して、障害者雇用率を超えて雇用している障がい者数1人につき29,000円が支給されます。

(※ 2024年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額23,000円となります。)

報奨金

常用の雇用者数が1100人以下で、法定の障害者雇用率を超えた障がい者を雇う企業に対して、障害者雇用率を超えて雇用している障がい者数1人につき21,000円が支給されます。

(※ 2024年4月1日以降の雇用期間については、支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額16,000円となります。)

在宅就業障害者特例調整金

在宅勤務をする障がい者に仕事を発注した企業に対し、障がい者へ支払った報酬額に応じた金額がそれぞれ支給されます。対象となるのは、障害者雇用納付金の申告や障害者雇用調整金を申請した企業です。

ハローワークへの報告

企業は、障害者雇用促進法を遵守しながら障がい者を雇用していることを国に報告しなければなりません。

具体的には、毎年6月1日にハローワークへ「障害者雇用状況報告書」を提出することで報告します。この報告書には、事業の内容や常用雇用者数、そのうちどのような障がいがある者を何人雇用しているかなどを詳しく記載します。

なお、この報告書が義務づけられているのは、社員を40.0人以上雇用する企業です。

障害者雇用促進法に違反した場合の罰則は?

障害者雇用促進法の中で企業に求められている内容を理解したところで、本章では実際に違反をした場合の罰則などについて説明します。

罰則の対象となるのは、主に雇用する障がい者 の人数が法定雇用率に達していない企業です。たとえ雇用率に満たない分の障害者雇用納付金を納めていても、法定雇用率と実際の雇用率にあまりに大きな乖離がみられる場合などは、罰則の対象となる可能性がありますので注意しましょう。

改善指導

障がい者の雇用率が低い企業に対しては、国による「雇用率達成指導」が実施されます。具体的には、下記の企業が対象です。

- 障害者雇用率が、全国平均の雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上

- 法定雇用障害者数が3~4人の企業で、1人も障がい者 を雇用していない

- 雇用する障がい者 数が10人以上不足している企業

上記の企業に対しては、まず公共職業安定所長により「障害者雇入れ計画書」の提出が求められます。この計画書の内容が適当ではないと判断された場合は変更が求められるため、必ず法定の障害者雇用率を達成するための計画を検討しなければなりません。

計画書には、2年間で何人の障がい者 を雇用していく予定なのかを記載します。提出後は計画書どおりに雇用が進められているかの確認が行われます。その上で、計画書のとおりに実施されていない企業には、適正に実施するように勧告が行われ、場合によっては特別な指導がなされる場合があります。

企業名の公表

前述の適正実施勧告や特別指導によっても状況が改善されない企業に対しては、企業名が外部に向けて公表されるという「企業名の公表」が実施されます。

企業名の公表までには、行政側も段階を踏んだ対応を取っており、その上で改善の兆しがみられなかった企業に対して、最後通告として公表という手段を取っています。なお、2014年以降から2024年3月までに、実際に23社(再公表を含む)の企業名が公表されています。

障がい者雇用が未達の場合については、「障害者雇用率が未達成の場合はどうなる?雇用を促進するポイント」で詳しく解説しています。

未達企業には納付金の納付義務がある

障害者雇用率に満たない人数で雇用している、または障がい者をまったく雇っていない企業は、「障害者雇用納付金」という納付金を支払う必要があります。この障害者雇用納付金の支払が義務づけられているのは、常用雇用の労働者が100人を超える事業主です。

障害者雇用納付金は、いわゆる「罰則制度」ではありません。障がい者を法定どおり雇用する企業とそうでない企業との間で生じる経済的な負担の差を調整するため、障がい者を法定どおり雇用していないある程度の規模の企業から金銭を徴収するという制度です。

障がい者雇用は何を検討すればよいのか

障がい者の雇用にあたっては、一般の採用以上に考えるべき点がいくつか挙げられます。 特に「採用」をもってゴールとするのではなく、社内に障がい者社員が社内に定着し、安定して働き続けられる環境 を整えることも踏まえた上で採用を考える必要があります。詳しくは下記の資料をご確認ください。

障害者雇用促進のために企業が対応すべきこと

障害者雇用促進法の理念を実現するために、企業が対応すべきことを解説します。

障害者雇用促進法に関する社会的責任と法的義務への理解を深める

企業がまず念頭に置かなければならないのは、障害者雇用促進法を正しく把握することです。つまり、障がい者には一般の労働者と同様に雇用機会を得て職業生活を送る権利があり、企業はそれを可能にするための環境づくりを行う社会的な責任があると理解することです。

例えば、企業が障がい者に対して一般の労働者と仕事上の差別をすることや、障がい者であることを理由として雇用形態や福利厚生、教育訓練における不当な扱いをすることは、一切禁止されています。

また、企業が障がい者を採用する際には、その障がい者がもつ特性に配慮した対応をすることや、施設や援助体制の整備が求められるなど、障がい者がその障害をハンデと感じないような職場環境にする措置を講じなければなりません。

自社の実雇用率を算出し、雇用計画を立てる

企業が実際に障がい者 を雇用するためには、前章で述べた「障害者雇用率」をもとに、何人の障がい者を雇う必要があるのかを把握し、その上で実際の雇用計画を立案する必要があります。

特に、雇い入れた障がい者にどの部署でどのような仕事を担当してもらうかは、慎重に検討しなければなりません。障がい者の特性を理解し、サポート体制を整えた上で障がい者 を受け入れることで、障がい者も業務をスムーズに遂行できます。

一方で、障がい者を受け入れること自体を目的としてしまうと、受け入れた部署や事業主の負担が過重となり、企業の運営に影響を及ぼす恐れがあります。企業には、受け入れる側・受け入れられる側の負担がともに最小限となるよう、配慮が求められています。

採用後の定着状況を把握し、問題点の解決をめざす

いざ障がい者を労働者として受け入れたものの、問題が発生しすぐに退職してしまう、という話も少なくありません。このような事態を防ぐための対応策の一つとして、「職場適応援助者(ジョブコーチ)支援」を検討する方法も有効です。

ジョブコーチ支援とは、障がい者が会社で仕事を行うことができるように、障がい者を受け入れる会社や障がい者本人、さらにその家族をサポートするための制度です。具体的には、ジョブコーチが一定の期間会社を訪問もしくは在籍し、さまざまなアドバイスを通して障がい者の仕事遂行を手助けしていきます。

労使ともにメリットが期待されるシステムで、障がい者 はジョブコーチから職場との関わり方や業務に関する助言を受けることで、安心して仕事ができます。

一方で企業側は、障がい者が能力を発揮できるような作業内容の提案や、障がい者が持つ障害の特性を理解した上での教育方法のアドバイスを受けることができます。

障がい者が安心して働くことができるような環境づくりを根本から行うために企業がジョブコーチ制度を活用することは、非常に効果的な方法だといえるでしょう。

採用同様に定着にも施策が必要

障害者雇用促進法で企業が利用できる助成金

国では、障がい者を積極的に雇用する企業を後押しするため、さまざまな助成制度を打ち出しています。ここでは主な4つを紹介します。また、次の章では、2020年に改正された給付金や制度をご紹介します。

特定求職者雇用開発助成金

ハローワークなどの紹介により、障がい者を雇用した場合に支給される「特定就職困難者コース」や、発達障害者や難治性疾患患者を継続して雇用した場合に支給される「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」があります。

トライアル雇用助成金

障がい者の雇用にあたりトライアル雇用をした場合に支給される「障害者トライアルコース」や、週に10~20時間未満で働く障がい者をトライアル雇用した場合に支給される「障害者短時間トライアルコース」があります。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

障がい者 が働きやすい環境づくりの一環として、作業場の整備や福祉施設などの設置、障害者を介助するための措置などを行う企業に対し、費用の一部を助成する制度です。

キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース

雇用している障がい者の雇用形態を、有期雇用から正規雇用、無期雇用に転換する場合や、無期雇用を正規雇用に転換する場合などに支給される制度です。

紹介したもの以外にもさまざまな助成制度があるので、自社の状況に合致する制度を検討してみてください。

障害者雇用促進法2020年法改正(2024年4月1日施行分)

障害者雇用促進法は、2020年に改正されました。改正内容は2020年に施行となったものと2024年から施行されるものに分かれていました。2024年の改正ポイントは、以下の3点です。

雇用率算定の対象となる労働者の拡大

これまで障害者雇用率制度では、週20時間未満の雇用は対象外とされていましたが、2024年度からは重度の障がい者に限り、週10〜20時間の就労でも「0.5人」としてカウントされるようになります。これは、働き方の多様化や雇用継続の重要性を踏まえた見直しです。

- 障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

- 納付金助成金の新設・拡充等

- 所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定

例

障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。

※ 週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、2024年4月1日をもって廃止となります。

障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し

調整金については支給対象者が10人を超える場合には、超過人数分の支給額が23,000円となり、

また報奨金については支給対象者が35人を超える場合には、超過人数分の支給額が16,000円となります。

納付金助成金の新設・拡充等

障がい者雇用の経験・ノウハウが不足する事業主への障がい者雇用に関する相談援助のほか、

加齢により職場への適応が困難となった障がい者の雇用継続のための支援を新たに行うと共に、

雇入れ時の介助者、ジョブコーチ、専門職等による職場への定着支援の拡充が行われました。

また、事業主が目的に応じて助成金を適切に活用できるよう分かりやすさも考慮して助成金やそのメニュー整理・拡充が実施されています。

関連記事:【2024年障害者雇用促進法の改正】法定雇用率の上昇と7つの変更点

まとめ

障がい者の法定雇用率は年々上昇を続けており、多くの企業が、本格的に障がい者雇用のための体制づくりに注力し始めています。まずは自社の状況を洗い出し、障がい者 雇用の ための体制づくりを整えましょう。助成制度なども積極的に活用し、無理なく進めていけるような対応策を検討してみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次