【離職防止】9の打ち手と事例を徹底解説

目次

退職の本当の理由には課題が多く潜んでいる

従業員の退職理由には、解決すべき理由が多く潜んでいます。マンパワーグループが支援している退職者インタビューの事例とホンネの聞き出し方をまとめた資料をご用意しています。

人材不足が会社経営に大きなマイナスインパクトを与えている中、離職は大変悩ましい現象です。今回は、離職防止のための具体的な打ち手と事例の紹介に加え、会社と社員の「関係性(エンゲージメント)」を高め、強い組織にしていくコツを解説します。

離職が与えるインパクト

離職は組織全体に大きな悪影響を及ぼします。離職が組織に与えるインパクトは大きく3つあります。

採用難による後任探しの難航

現在は働き手が大きく不足しています。マンパワーグループの調査によると日本企業の78%が人材不足であり、世界平均を上回るほどです。

また、「2人に1人は転職する時代」と言われるくらい労働力の流動性が高まっており、人材の流出のリスクも高まる一方です。離職者の後任を採用しようにも採用が難しく、長期空席ポジション化や、人材要件の妥協をせざるを得ない企業は少なくありません。

残った人の業務負荷が増える悪循環

離職者が発生すると、後任者を採用するまで担当業務を残ったメンバーで対応する必要が生じます。業務負荷の増加は、離職者の業務を直接引き受けた人だけでなく、周囲のメンバーにも影響を及ぼします。引き継ぎやフォローアップによるサポートなどで、チーム全体の負担が増加してしまうのです。

また、後任の採用は、職種やポジションにもよりますが、数か月かかることもあります。たとえ採用できたとしても、教育に対する時間や金銭的コストがかかる上、採用した人材が組織に適応し、力を発揮できるようになるには時間がかかります。単純に一人抜けた以上の仕事の負荷が現場にかかり続けるのです。

結果として、チームや組織の成果がでない、モチベーションが落ちるなど離職者がでた現場では残ったもの負けの様相に陥ります。

離職の連鎖になるリスク

離職者の発生によるインパクトは職場の信頼関係を壊し、離職が次の離職を呼ぶ連鎖が起きるリスクがあります。

定年退職などのように会社のルールに沿った離職以外は、メンバーの誰もが感じる不協和音があります。過剰なノルマがあった、パワハラに耐えられなかった、先行きが見えない、報酬が業界水準より低いなど、離職に値する理由は職場の誰もが感じ取っているのです。

優秀な人はもちろん、人柄がよく周りから慕われていた人が離職することで、「この会社に未来はない」「あの人がいないなら、この会社にいる意味がない」と考える人が出てきます。

この状態になると、会社に対する信頼感が揺ぎ転職を検討する従業員が増え、次から次へと離職がドミノ倒しのように続くリスクが高まります。

また、せっかく後任を採用できたとしても、想像以上の業務量やチームの雰囲気の悪さに、後任者も早期退職してしまうリスクも発生します。

関連資料:退職者インタビュー実施事例 離職率の低減に役立つ”退職者のホンネ”の聞き出し方

離職防止策の大前提:自社の状況を把握する

離職防止策は思いつきや直観に頼るのではなく、正しく自社の離職状況を把握することが課題解決に向けた第一歩になります。

自社の離職率を算出する

自社の離職率を算出し、離職が多く対策が必要な層を可視化しましょう。

離職率とは、一定期間に何人離職者がでたのかを示す割合で、法律等で規定されたものではありません。企業により離職率の定義に差異はありますが、大体数は、離職率の対象となる期間の母集団に対し、離職した人数を割った値で算出されます。

例を示すと、全社の年間離職率は以下のように算出できます。

対象期間や対象となる層を変えることで、より細かく離職の傾向を把握できます。

新卒3年以内の離職が気になる場合は、以下のように算出できます。

離職が多い層の特定と比較

離職率は次のような区分で出してみると、離職の多い対象層が特定できます。

- 年代

- 職種

- 等級

- 部署毎など

- 組織区分

- 人事区分別に算出し

特定できたら、ベンチマーキングを行います。ベンチマーキングは市場/同業の社外比較と自社の過去の離職数の推移と比較する内部比較で行います。

市場/同業との比較は、雇用動向調査結果(厚生労働省)などの公的な統計情報や業界団体独自で行った調査を活用して、離職全体の傾向比較ができます。

また過去の離職者推移と比較することで、自社独自の離職の特徴を把握することが可能になります。

従業員の本音を調査する

退職理由にも「本音と建前」があります。多くの場合、“飛ぶ鳥後を濁さず”で建前の退職理由をあげることが多いもの。しかし、本当の理由を知らないと施策が的外れになり、労力とコストが無駄になってしまいます。

まずは、退職者の本音を探るため退職者アンケートやインタビューを実施しましょう。本音から本当の課題が見えてくるものです。

一例

- 満足していると思っていたけど、教育体制に不満があった

- 評価の高い管理職ではあるけど、部下との関係性にうまくいっていなかったようだ

など、

既存社員のアンケートもおすすめ

既存社員にもアンケートを取ることをお勧めします。離職を考える理由が離職者のみに限ったことなのか、あるいは全従業員の共通認識なのかで課題解決の優先度や範囲が変わってくるからです。離職者と同じような本音を全従業員や特定の層が持っているのであれば、その課題の解決で離職の連鎖に歯止めをかけることが可能です。

既存社員に対しては、離職に特化したアンケートにはせず、「エンゲージメント調査」として、モチベーションやエンゲージメントの高さ、および、その理由を把握できるようにした上で、退職者の離職理由への共感度を把握する項目を入れて設計します。

注意点

「離職に関するアンケート」とダイレクトに離職を彷彿させるテーマや設問にしてしまうと、離職しそうな人捜しをしているような印象を与えることになり、本音ではなく建前で回答されてしまうリスクがでるので注意しましょう。

関連資料:退職者インタビュー実施事例 離職率の低減に役立つ"退職者のホンネ"の聞き出し方

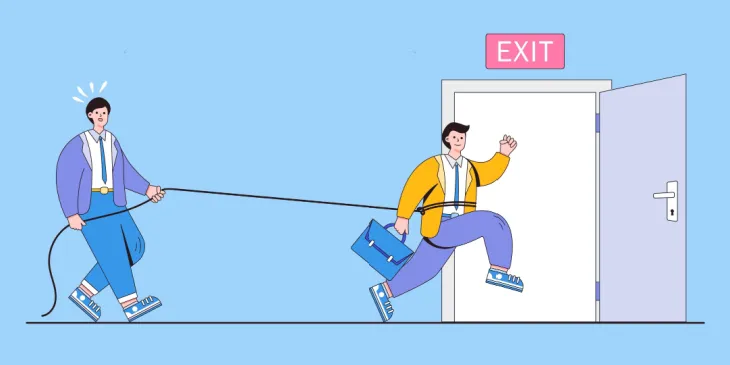

離職理由から自社の課題を分類する

離職理由の調査が終わったら自社の課題を分類し、因果関係を整理しましよう。現実的に、自社で「すぐできるもの」と「できないもの」があるからです。

離職対策の効果「不満が解消(マイナス面をゼロに近づける)」と「満足やエンゲージメントを高める(プラス面を強化する)」で課題を整理した上で、「実現性(すぐできる/時間がかかる)」「コスト」「インパクト/効果」の3点で課題と打ち手の優先度を決めていくといいでしょう。

例えば、よくある離職理由のひとつに「報酬が同業の中で低い」がありますが、実際に、自社の報酬水準が統計ベンチマークでの同業平均より低かったとした場合、平均値まで是正すると総額人件費のコストが大幅にアップします。しかし、仮に同業平均まで是正されても不満が解消されるだけで、マイナスがゼロになった状態でしかありません。

これだけでは、エンゲージメントが高まるとは限らず、他にも不満があった場合、それを理由に離職されてしまうリスクがあります。不満の解消だけでなく定着を促進させる視点も加え、現実的にすぐ出来て効果がみえる打ち手から実施し、弾みをつけることが肝心です。

【資料】退職者インタビュー実施事例 離職率の低減に役立つ”退職者のホンネ”の聞き出し方

定着率UPのための対策事例

定着率アップの対策事例をいくつか解説します。

1.若手の離職防止

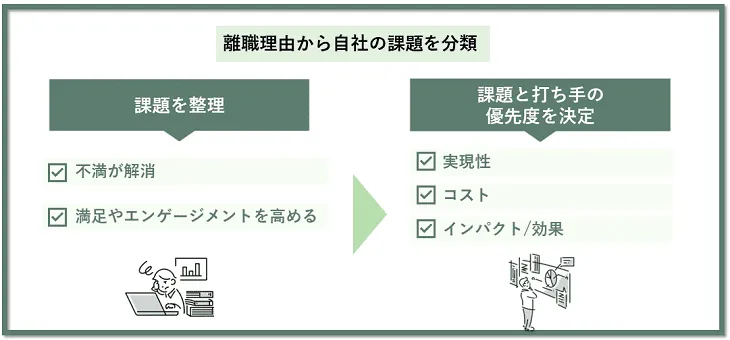

課題:新卒社員の離職防止と戦力化の目的で優秀なベテランをメンターにいれたが、ジェネレーションギャップで信頼関係を築けず、かえって離職者が増えてしまった。

対応策:若手社員に「こんな時は、こういう声掛けして欲しい」という具体的な事例を集め、「ベテランメンターが響くと思っている伝え方」ではなく、「若い世代はこう言ってくれないと響かない」一覧に体系化し、メンターのコミュニケーションの取り方をアップデートした。

結果:メンターも伝わらないことで悩んでいたが、学んだ通りにすると新卒社員に響き、信頼が得られるようになった。

その結果、新卒社員の離職が激減し、戦力化のスピードがあがった。また、ベテランと若手・新卒間の心の距離が近づき、ジェネレーションギャップにうまく対処できるようになったため、組織の一体感が高まった。

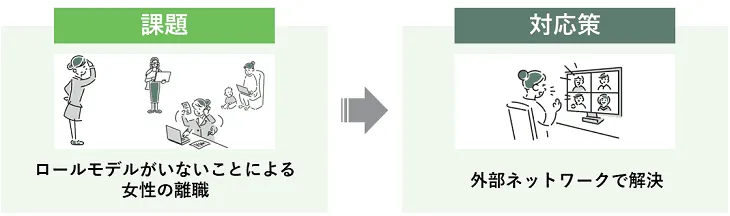

2.女性社員の離職防止

課題:女性社員の活躍推進を行いたいが、キャリアのお手本となる人材(ロールモデル)が社内にいない。産休・育休制度を充実させても、女性の先輩で相談できる相手がいないこともあり、時短勤務時に不安を抱え離職されてしまう。

対応策:社外のワーキングママのネットワークの繋がりに全社で加入し、産休・育休、時短勤務時の悩みを利害関係がない先輩ワーママにざっくばらんに相談できるようにした。

結果:年齢など属性が近いワーママから具体的なアドバイスや応援を貰えるようになり、女性社員が一人で悩みを抱えこむことがなくなった。その結果、活き活きと働く動機づけに繋がり、離職者が激減した。

関連記事:時短勤務制度で生じる社員の不公平感│不満の原因と解消方法を解説

関連資料:女性管理職の増加をサポート

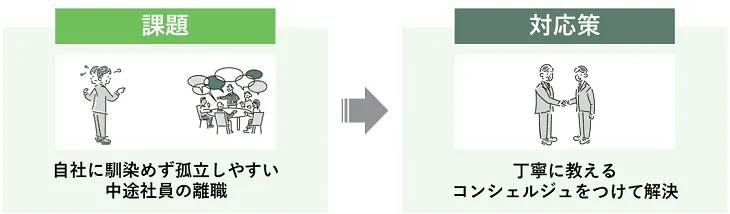

3.中途入社社員の離職防止

課題:採用は新卒一本であったが、新たな知見を得るために、中途採用をはじめたところ、自社に馴染めず、来る人来る人、辞めてしまう。

対応策:中途入社者に「何がわからないか」を丁寧に教えるコンシェルジュ担当をつけるようにした。

加えて、部署のメンバーによる中途入社者の「いいところ」「改善点」などの本音を、ファシリテーターが引き出して書き出し、誰が何を言ったかわからないようにした上で、中途入社者にフィードバックするアシミレーションを、入社1カ月後から定期的に実施。

結果:これまで、中途入社者が何に困っているかがわからなかったが、コンシェルジュ制度により、中途入社者が感じている溝が可視化された。コンシェルジュ制度を継続しつつ、中途社員が抱えやすい悩みに対するマニュアルの整備も並行して実施し、悩みの深刻化を未然に防ぐ環境を整えている。

また、既存の社員に自分がどう見られているか、お互いどんな関わり方をすればいいか、中途入社者がアシミレーションを通してわかるようになったため、中途社員と既存社員の相互理解が進み、離職が激減した。

退職者の本当の理由がヒントになる

どの施策が有効であるかのアタリをつけるには、退職者の離職理由がカギになることもあります。離職の本当の理由には、改善すべきことが現れているためです。

関連資料をご用意していますので、ぜひご覧ください 。

「退職者インタビュー実施事例 離職率の低減に役立つ”退職者のホンネ”の聞き出し方」をダウンロードする >>

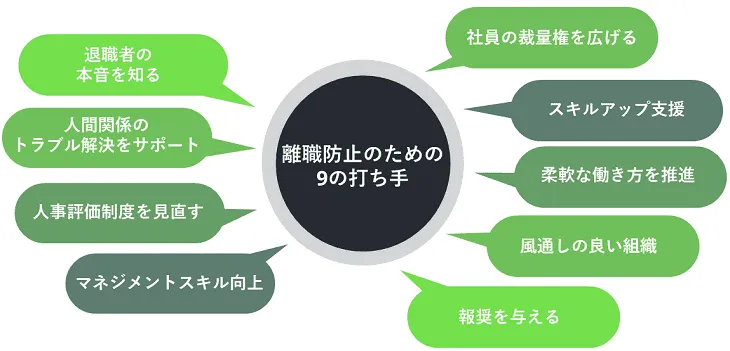

離職防止のためにできる9の打ち手

離職防止に効果がある打ち手を解説します。

- 退職者アンケートやインタビュー調査で本音を知る

- 人間関係に関するトラブル解決をサポートする

- 人事評価制度を見直す

- マネジメントスキルの向上と一貫性のある指示を

- 社員の裁量権を広げる

- スキル・キャリアアップ支援をする

- 戦略的に柔軟な働き方を推進する

- 組織の風通しを良くする

- 報奨やインセンティブを与える

1.退職者アンケートやインタビュー調査で本音を知る

離職防止で一番大切なことは「離職理由」を知ることです。離職理由には「建前」と「本音」があり、この本音をつかまない限り本質的な離職防止の改善ポイントは見つかりません。退職者に対し、アンケートやインタビューを行い、在籍時には言えなかった本音を聞き出しましょう。

コツは、「退職を引き留めようとしている」と思われないようにすることです。退職者は離職を既に決意しているため、可能な限りキレイにスパッと辞めたいのが本音です。そのため、しこりを残さないためにも建前の綺麗事で済ませようとするものです。

アンケート・インタビューどちらとも、引き留めるつもりはなく「あくまで会社の実態を知りたい」という主旨を伝えましょう。または、外部の退職者インタビューサービスなどを活用してみてください。第三者ということで、本音が聞きだしやすくなります。

関連資料:退職者インタビュー実施事例 離職率の低減に役立つ"退職者のホンネ"の聞き出し方

2.人間関係に関するトラブル解決をサポートする

こじれた人間関係のトラブルがある場合、違う打ち手が必要です。こじれた人間関係のトラブルは、当人同士での解決は難しいので第三者の介入が解決の近道になります。

社員が困った時に上長以外のだれかに相談できたり、配置換えなど職場環境を変えられるような仕組みが企業の仕組みとして整っていれば、居場所づくりやモチベーション向上に効果を発揮するため、離職防止だけでなく成長や活躍の促進にもつながります。

具体的な施策例

メンター制度の導入

レポートライン上での関係性がない立場にある経験豊富な先輩社員が「メンター」として後輩社員のキャリア形成上の課題や悩みの相談にのり、解決するサポートを行う制度です。

メンターと相談者の間には直接の仕事の繋がりがないため、しがらみなく相談できる上、必要に応じメンターが人間関係のトラブル解決に組織内で動いて調整してくれるので、安心して本音で相談できることが大きなメリットです。

関連記事:メンターとは?制度を導入するメリットや成功に導くポイントを紹介

ジョブポスティング制度

会社や部署から、「こんな役割を担える人材が欲しい」とポストと人材要件を提示し、社内公募をかける制度です。

配置換えを希望する当人は上長を通さずに人事等の事務局に直接応募できることが特徴で、応募者の中から社内選考を経て異動を決めます。社内応募したことは異動が具体的に決まる以外では、上長に知られることはありません。

自身が関心のある業務に対して能動的に応募するため、心機一転して新たな人間関係を構築できるだけではなく、新しい部門や業務に対するモチベーションも向上しやすく、単なる配置転換と比較すると、組織全体の健全性やパフォーマンスも高まりやすくなります。

匿名の相談窓口

古くは「目安箱」とも呼ばれ、匿名で人間関係の相談を受け付ける窓口を設ける制度です。

匿名であるため身元を明かさずに自由に意見をいいやすく、安心して相談できます。プライバシーの保護や利用のしやすさなどコンプライアンスが求められる昨今では重視される取組みです。

組織として扱うべき課題かどうか、事務局が事実確認を行った上で対処方法を決めるため、必ずしも相談者が期待した通りの結末になるとは限りませんが、公平な視点から人間関係のトラブル解決をサポートできるので離職率低減に繋がります。

3.人事評価制度を見直す

自分への評価に対する納得感のなさは離職に直結します。評価は処遇への反映はもちろんのこと、その人の尊厳や存在意義を示すものです。上司を含め最終評価が自己評価より高ければモチベーションがあがる要因になりますが、自己評価より上司や会社で決める最終評価が低い場合、少なからずショックを受けるものです。

「なぜ、あの人のほうが私より評価が高いのか」

「引継ぎ先のトラブルは前任者の責任なのに、自分を沈静化のために使って努力は褒めてくれないのか」

など、評価フィードバックが納得いかないものであれば、会社や上司に対する不信感が強まります。評価の納得感はもちろんのこと、業績や成果に対しての「報酬」が無いと、人はやりがいや達成感を得ることができません。

人事評価制度を業績や評価に繋がるポイントを明確にするのはもちろん、従業員の活動をしっかり知る姿勢も大切です。「上司はちゃんと見ていない」と思われないようにしましょう。

関連記事:人事評価制度の作り方|導入手順と評価方法をわかりやすく解説

4.マネジメントスキルの向上と一貫性のある指示を

上司との関係が原因で離職する従業員は少なくありません。管理職には時代にあわせたマネジメントスキルへのアップデートが求められます。

管理職には「過去の成功経験で得たノウハウを繰り返し再現するほうが確実」と無意識に考えている傾向があります。慣れ親しんだノウハウの方がリスクを取って新しいチャレンジをするより、先が読めるし安全だと思うためです。

しかし、昭和のマネジメントは今の現場には通用しません。今のマネジメントに必要なノウハウを具体化し、インプットしてあげることが重要です。業務のプロセスもそれにあわせたやり方にアップデートするなど、マネジメント手法の先祖返りを防ぐことも重要です。

管理職は優秀な人材だから昇進したはずです。時代に合わせたマネジメントの仕方、コミュニケーションの取り方を研修などでしっかり落とし込むことで、今の時代に合ったマネジメントが必ずできるようになります。

一貫性のある指示・指導を

マネジメントで重要なのは、現場で起きることをMVV(Mission Vision Value)をもとにYes/Noで判断するよう、部下に指導することです。Yes/Noの判断基準が経営から現場まで揃っていれば、物事に対する解釈や判断において上位方針とのズレがなくなり、自社らしさを保持しながら物事がスピーディに進むようになります。

Yes/Noの判断基準が揃っていることこそ、MVVが浸透化した真の姿です。結果、MVVに対する理解と共感が深まり、会社の未来や方向に対する不信感からくる離職を防ぐことに繋がります。

5.社員の裁量権を広げる

仕事に「やらされ感」を覚えるととたんに仕事がつまらなくなり、仕事に取り込む意欲を失うものです。言われたことしかやれないと仕事に飽きてしまいますし、このままでは将来がないと考え、若い社員や優秀な社員から離職が始まります。

離職を防ぐためにも、社員に仕事を任せる際、自分で考え、判断する余白を与えるようにしましょう。裁量権を与えるのが一番ですが、現実的にそこまでは踏み込めないことも多いものです。

例えば、いきなり指示だしをするのではなく、「こんな目的でこんなゴールのことをいつまでにやってもらいたいんだけど、Aさんならどうすればいいと考えますか?」というように、対話を通して実施内容を自分で考える裁量を与えることは今すぐにでもできます。

仕事の任せ方を工夫し、考えるチャンスやアイディアを試す機会を与えてください。

「この仕事を成し遂げたら、部門内にどんなインパクトがあるかな?」と、取り組む仕事がどんな価値を生み出すかを自分で考えられるような問いを出し、対話を通して引き出してあげるだけで、自ら自分の仕事の意味や価値を見出せるようになります。

6.スキル・キャリアアップ支援をする

成長意欲のある人材など優秀な人材の離職防止には、スキルアップ・キャリアアップ支援施策が効果的です。重要なのは、社員が求めるものと提供する支援策に乖離がないことです。良かれと思って用意した施策でも、社員に響かなければ1ミリも価値を生みません。

キャリア観は人それぞれ異なるものです。「昇格・昇進=キャリアアップ」とも限りません。マネジメント職などへの昇進よりも、スキルアップや業務の幅を広げる機会、環境の改善を求めるケースもあるので、昇進だけでなく、スペシャリストとして活躍するなど複線型のキャリアを示すことが多様な人材の離職防止に繋がります。

具体的には、キャリアについて定期的にヒアリングなどを行い、スキル・キャリアアップの施策にフィードバックし続けていくといいでしょう。

キャリアパスを示すメリット

スキルやキャリアアップの支援策を打ち出すメリットは他にもあります。

人は将来の展望がみえないと不安に陥ります。人は誰もがチャレンジャーではなく安心安全を求めることが心の奥底にあるものです。

この会社で、自分がどれだけ頑張れば、将来のポストや報酬がこのように上がるだろうというキャリアパスを描けることで不安なく、今の会社のモチベーションと仕事へのコミットをあげていこう思えるため、キャリアパスを明確に示すことが定着の促進に繋がります。

ただし、そのキャリアパスは実現可能であるとイメージできることが重要です。キャリアパスをあるべき姿で描いても、「35歳で課長と言っても、実際は45歳以上。しかも上が詰まっているので昇進が年々遅れている」というように、従業員は実際の昇進や配置と比較。現実とかけ離れたキャリアパスをみせてしまうと、かえって社員のやる気をそぐことになりかねません。

ポイント

キャリアパスやスキルアップを示すことは、会社から社員に対する「約束」になります。

「約束」は破られると信頼を失い、組織ではエンゲージメントが下がります。キャリアパスやスキルアップ支援を示したら、その通りになるように会社は本気で取り込むことが必要になります。

関連記事:企業がキャリアパス制度を導入する5つのメリット|事例あり

7.戦略的に柔軟な働き方を推進する

子育てや介護に限らず、人にはそれぞれ様々なライフイベントが発生します。今は共働きも当たり前の時代です。働き方の選択肢を多数そろえておかないと離職せざるを得ない状況に、従業員を追い込んでしまいます。

戦略的なワークライフバランスを実現することがエンゲージメントを高め、離職を防ぐことに繋がります。特にZ世代などの若い層は、「在宅で勤務が可能なのに、なぜ出社するのか」と辻褄が合わないルールを敬遠する傾向があります。

例えば、新人や若手社員が先輩や上司とのコミュニケーションに躊躇し人間関係を築けていないようなら、リモートと出社のバランスを調整する、あるいは状況をみてリモートの比率を増やしていくといった具合です。

採用難で後任が見つけにくいエンジニアなどは、リモートでも仕事に影響がでないのであれば地方移住を認めるなど、戦略的に柔軟な働き方を導入してみてはいかがでしょうか。

柔軟な働き方を導入するときのポイント

ポイントは、働き方の柔軟性をもたせる代わりに、組織と個人に生産性を求めることです。個人の希望に耳を傾けつつも、生産性を下げない、むしろ上がるようなプロセスやルールを考えてみます。

全員がそれを守るようにすることを基軸に、どんな働き方であればそれを阻害せず、個人の働き方のニーズを満たせるか折り合いをつけます。また、感覚値だけでなく、生産性の指標のモニタリングを行い、働き方の選択肢やルールを最適化し続けることが重要です。

8.組織の風通しを良くする

組織の風通しは離職に大きく影響を与えます。上司の顔色をうかがわないと相談できない、周囲の反応が怖くて率直な意見がいえない、部署間の壁が高く孤立感を覚えるなど、組織の風通しが悪い職場では、やりがいも達成感も感じず居心地も悪く、確固たる存在理由を失ってしまいます。

「組織の風通しがよい」とは、「心理的安全性」が確保された状態です。自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して発言しあえること、時には厳しいことでもわだかまりなくプラスに持っていける信頼関係が土台にあることが職場の人間関係構築に必要です。

また、リモートワークの増加により、社員同士の物理的距離が離れたことで心理的距離も離れてしまったと感じる人もいるようです。

リモートワークは、コミュニケーションのスタイルに影響を与えることはありますが、必ずしも心理的なつながりを遠ざけるものではありません。チャットツールや社内SNSなど、デジタルコミュニケーションツールを活用し、日常的なコミュニケーションの維持・活性化に努めましょう。

TIPS

「転職における心理的安全性」の調査結果(2022年カルチャリア)によると、職場を選ぶ際に「心理的安全性を重要視する」と回答した人が8割を占めた。また、転職者の4割以上が、前職では「オープンに話す雰囲気がなかった」と回答。

風通しのよい組織にするための具体策

コミュニケーションを活発化させ、組織の風通しをよくするには以下の方法があります。

- 挨拶を習慣づける

- 雑談しやすい場所や機会を設ける

- 社内イベントや社内部活で交流をはかる

- ポジティブフィードバックや感謝を表明する

部署の垣根を越えた社内交流の一例ですが、業務の関係先が一堂に集まり、それぞれの部署が最終顧客に対しどのような価値を提供しているかを共有するのも効果的です。

自社の製品・サービスが最終顧客に届くまでのつながりを再確認し、それぞれが提供する価値を精査・理解することで部署間のコラボレーション強化や効率的な業務フローの構築、顧客満足度の向上などにも発展します。

関連記事:心理的安全性の高め方とは 企業へのメリットやチェック手法を解説

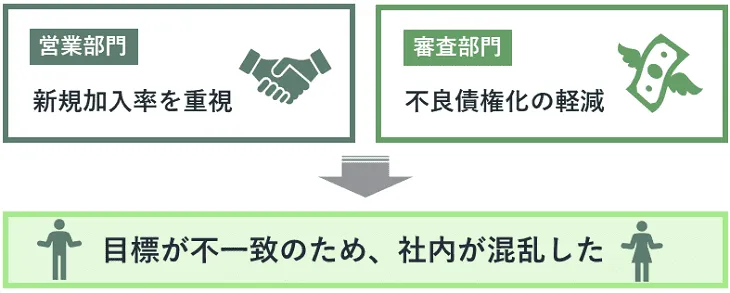

【一例】部門間の隔たりが起こしていたこと

あるカード会社では、カード申込者のクレームが激増していました。カードの申し込みから発行までのプロセスに関わる部署を集めて精査したところ、新規顧客を獲得するためにキャンペーンや営業を行う部署は「新規加入率」、審査部門は「不良債権化の軽減」と部署によって異なる目標をあげていました。

それぞれが部署の目標達成に向けて頑張った結果、「カードを申し込みして欲しいとお願いされたのに、審査で断られた」とクレームが続出していることがわかったのです。

こうなると目標達成をお互いが足を引っ張る状態になり、従業員のモチベーションも落ちます。「会社が一丸となって」という状態ではないため、業績への影響も懸念され、未来がないと感じる従業員もでてくるでしょう。

他部門は「お客様に喜んでもらう価値を提供するための仲間」という視点に立てば、組織全体の意識が統一され、風通しがよくなるとともに、仕事への価値も感じられやすくなります。

9.報奨やインセンティブを与える

報奨やインセンティブを与えることで、エンゲージメントを高めることができます。

報奨は目立った人でないと貰いにくい感がありますが、縁の下の力持ちのメンバーにも報いることができるインセンティブを導入すると定着化に効果があります。

例1

大手情報通信企業では、スタッフ同士で感謝や称賛の気持ちを伝える社内独自のチップ制度を導入。1ポイント=1円換算で、毎月の給与に上乗せして支給され、どんな仕事でも周りがフェアにみて評価していることが、やりがいや安心感に。

例2

ある会社では、社員やその家族の誕生日に1ホールのケーキをプレゼント。独自の工夫で継続勤務してくれることに感謝を形で示すことでエンゲージメントの向上を図っている

長期勤続に対するインセンティブは、「勤続10年で海外旅行が貰える」というように固定化すると、あと何年勤めたら私もそれが貰えると引き留め効果が望まれます。あくまでも、会社からの感謝を形にし、受け取った人が嬉しく感じることを意識して設計することを心がけてください。

報奨制度の注意点

こういった報奨には1点注意点があります。報奨やインセンティブは一度貰うとそれが前提になるため、どんどんエスカレートするリスクがあります。

また、従業員数が少ないと「報奨が持ち回り化」するなど、長期間実施すると惰性になりやすい側面があります。当初の効果がでにくくなるため、定期的に刷新する方がよいでしょう。

離職防止策を選定するために

9つの離職防止策をご紹介してきましたが、全てを実行することは現実的ではありません。「自社が取り組めるもの」且つ「離職防止につながるもの」を集中的にする方が得策です。

施策の選択に役立つのは、離職者の本当の退職理由でしょう。退職者の本音を探るための資料をご用意していますので、ぜひご覧ください。

まとめ

離職の理由は「理屈」と「感情」のふたつの側面があります。アンケートやインタビューなどで考えさせると理屈で考えた理由がでてくることが多いですが、離職は感情で判断することも多いものです。

したがって、離職防止は離職やエンゲージメントに関する本音をどれだけ引き出せるかどうかで成否が決まります。感情面の本音は人事が「信頼」されていないと出てきません。離職防止をはかるには、信頼される人事になることからスタートしましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次