時短勤務制度で生じる社員の不公平感と周囲の負担│よくある不満と解消方法を解説

目次

時短勤務はワークライフバランスを実現しながら継続して働ける制度で、社員にも企業にも多くのメリットがあります。一方で、周囲の人が不公平感を覚えるような運用になってしまうと、制度がうまく機能しない恐れがあります。

本記事では、どうすれば時短勤務制度のメリットを最大限に活かし、スムーズに導入・運用できるのか、そのポイントを解説します。

時短勤務とは

時短勤務は「短時間勤務」と同じ意味で、労働者の就業形態を変えず、1日の労働時間を短縮して勤務することを指します。

「所定の労働時間から○時間短縮されるから時短である」という定義はなく、所定の労働時間よりも短縮された場合は、それが10分であったとしても、時短勤務といえます。

法的な立ち位置は

2022年7月現在、時短勤務が定められている法律は、育児・介護休業法です。

この法律では、育児に関しては「3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない」と定められています。

労働者が希望した場合、所定労働時間が8時間であれば、2時間の短縮を講じる必要があります。

介護においては「要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所定労働時間短縮等の措置を講じなければならない」と定められています。

引用:男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省(PDF) ![]()

時短勤務ができる条件は

育児に関する時短勤務の対象となる人は、日雇いの労働者や1日の労働時間が6時間以下の労働者を除くすべての労働者です。子どもが3歳に達する日までの期間、利用できます。

介護に関する短時間勤務制度の対象となる人は、日雇いの労働者を除くすべての労働者です。

介護の対象となる家族は、配偶者 (事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみとされています。対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間内に2回以上利用できます。

これらの条件に該当する労働者から時短勤務の申し出があった場合、事業主は対応する必要があります。時短勤務制度の整備が困難な場合は、代替措置を講じなければなりません。

また、法で決められた制度を最低基準として、さらに上回る独自の時短勤務制度を企業側で設定することも可能です。

なお、育児や介護を理由とする場合以外も時短勤務の活用は効果があります。

時短を望む労働者の理由も学業や持病の治療との両立などさまざまです。近年は短時間正社員制度を設置し、時間的制約を抱えている人を雇用する企業も増えています。

近年の日本における時短勤務

1992年に施行された育児休業法から2009年までは、時短勤務、フレックスタイム、始業就業時間変更などから事業主が選択して実施する選択的措置義務でした。

その後、2010年に施行された改正育児・介護休業法により、前項で解説したように、事業主に対して所定労働時間を6時間とする制度の措置が義務づけされました。

導入状況を確認すると、厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」において、育児のための勤務時間短縮措置などの導入状況は、「短時間勤務制度」を導入している事業所が67.4%、「所定外労働の制限」が60.2%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が35.6%でした。

短時間勤務制度を利用できる期間の事業所割合は、「3歳未満」としている事業所が55.7%、「小学校就学の始期に達するまで」が15.3%、「小学校就学の始期に達するまでおよび小学校入学以降も対象」が 39.7%でした。

育児における時短勤務の効果をまとめた研究では、従業員規模が100人以上の企業の女性は、2010年以降に第一子を出産した場合の就業確率が高まる傾向があるとされています。

時短勤務制度の義務化によって制度の利用がしやすくなり、職場復帰をした母親が働きやすくなったということが考えられます。

参考:

令和元年度雇用均等基本調査|厚生労働省 ![]()

短時間勤務制度が母親の就業に与える影響|J-STAGE ![]()

時短勤務している社員のよくある不満

短時間勤務制度は、ときには利用者本人が不満を抱いてしまう場面もあります。

給与が低くなってしまう

時短勤務などの制度利用を理由として給与を下げたり降格させたりする「不利益取扱」は法律で禁止されています。例えば、労働時間が4分の3になったのに、給与を2分の1にするというのは不利益な取扱にあたります。

しかし、「ノーワーク・ノーペイの原則」において、短縮された労働時間にあわせて減給となることは、違法ではありません。多くの場合は、賞与も給与にあわせて減給されます。

時短勤務制度においては、労働時間の減少に加えて残業ができなくなるため、給与は制度利用前よりも当然減少します。

給与は制度導入時点で企業側が十分に周知した上で、利用する社員とは十分認識をすりあわせなければなりません。

時短勤務に対する社内の理解が低い

社内に互いにフォローし合う風土がない場合、残した仕事をほかの人に引き継いで早く退社することに、制度の利用者は肩身の狭さを感じてしまうことがあります。

また、同僚とコミュニケーションをとる時間が少なくなり、孤独感を覚える人もいるようです。

さらに、「時短勤務をしている人はモチベーションや責任感が不足している」と周囲に誤解されてしまい、制度利用者が社内で孤立してしまうケースもあります。

簡単な仕事しか任せてもらえない

「時短勤務をしている社員はキャリアアップを望んでいない」という間違ったイメージを持たれてしまい、本人の意思は関係なく昇進・昇格などのコースから外されてしまうケースがあります。

また出産した女性が時短勤務をする場合、昇進や昇格のコースから外れてしまう「マミートラック」という言葉もあり、補助的な業務しか担当させてもらえず、キャリアアップが阻害されてしまうと感じる人も少なくありません。

時短で終わらない業務を割り振られている

時短勤務者に時間内で終わらない業務が割り振られてしまうと、ほかの社員に頻繁に引き継ぎが発生して、時短勤務者は引け目を感じてしまうことがあります。場合によっては、業務をすべて自分で終わらせるため、制度を利用しているのに長時間労働になってしまい、制度が形骸化する恐れもあります。

また、緊急対応が必要な業務の担当になることも、時間の制約がある社員にとっては高い負荷といえるでしょう。

正当な評価が得られない

人事評価において、勤務時間数などの「量」で評価されてしまうと、時短勤務制度を利用したことで評価が低くなる可能性が高くなります。

昇進・昇格に関しても、制度を利用していた期間がマイナスに影響してしまうと、通常勤務よりも昇進・昇格の時期が遅れるというケースも起こります。

短時間勤務でもしっかり結果を残していた社員にとっては、不公平感を抱いても仕方ありません。

「産休代替派遣」とは?6つの事例

産休・育休による欠員を無理なくカバーする産休代替の6つの事例と仕組みをまとめた資料です。

産休代替派遣の事例集をダウンロードする >>

時短勤務者と一緒に働く社員にありがちな不満

一方、時短勤務者と一緒に働く周囲の社員も不公平感を抱いてしまう場面があります。

業務のしわ寄せが起こり負担を感じる

時短勤務をするメンバーがいる場合でも、チームで抱えている業務量が減るわけではありません。対応策を考えなければ、ほかのメンバーの業務量は当然増えてしまいます。

さらに、時短勤務者が子どもの急病などに対応しなければならず、周りの人が急遽さらに業務を担わなければならないケースが頻発することも考えられます。

このような状況は、周囲の社員に業務負荷がかかり残業が増えるなどの状態を引き起こし、時短勤務者に対する不満につながりかねません。

評価に対する不公平感

時短勤務者をサポートする周囲の社員にばかり負荷がかかり、その努力が評価されない状況が続くと、周囲の社員は不公平感を抱くようになります。

特に、時短勤務者が同じ給与や評価を受けている場合、「自分たちの方が努力しているのに報われていない」と感じ、不満が高まることが考えられます。

そのため、時短勤務者が評価に値する成果を出している場合、その成果が明確に周囲の社員に伝わり、努力が認識されるような仕組み作りが重要です。

時短勤務者と一緒に働く社員を会社がサポートしてくれない

時短勤務者をサポートする周囲の社員にばかり負荷がかかり、会社や上長が増員せずに業務量だけを増やすことにより、周囲の社員は不公平感を抱くのは珍しくありません。

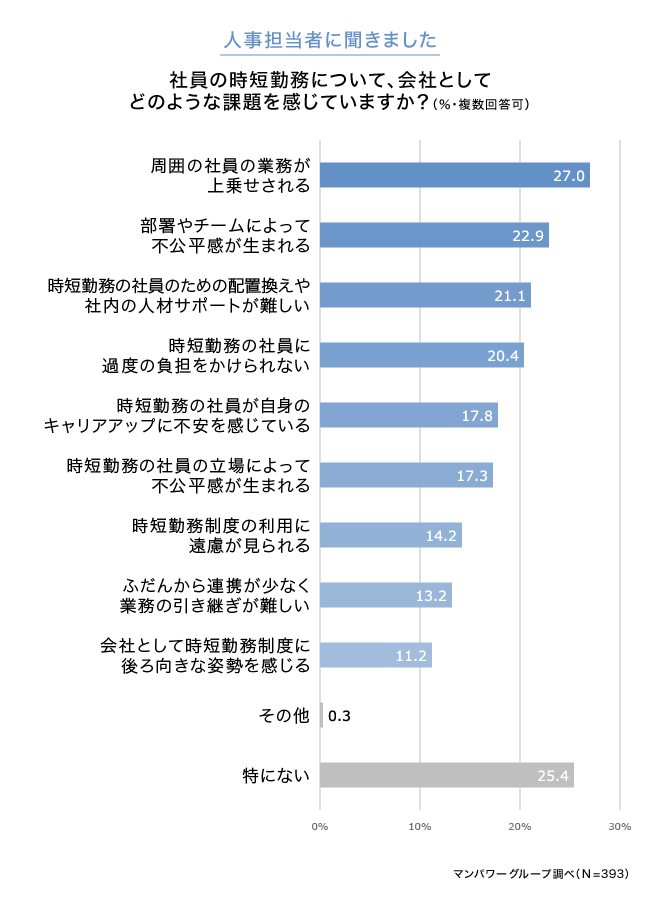

マンパワーグループが2022年8月に実施したアンケート調査では、人事担当者が感じている社員の時短勤務に関する課題の第1位は「周囲の社員の業務が上乗せされる」ことでした。

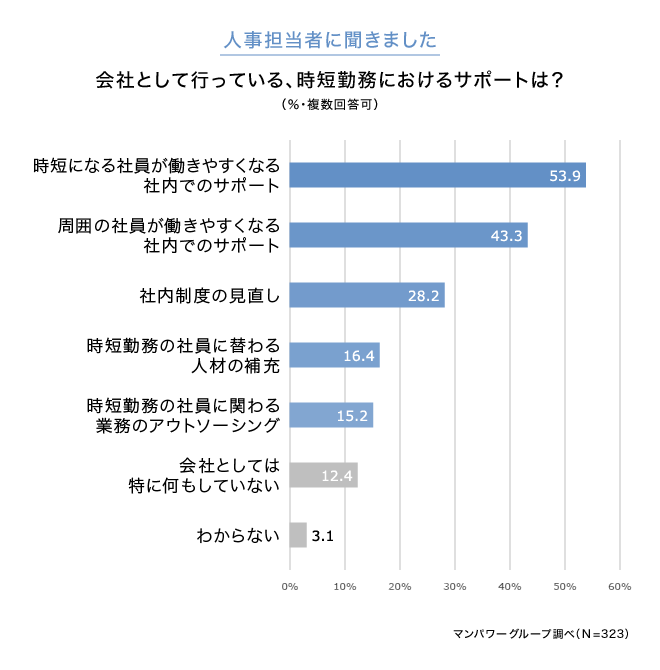

しかし、在籍する部署や職場に対するサポートである「時短勤務の社員に替わる人材の補充」(16.4%)、「時短勤務の社員の業務に関わるアウトソーシング」(15.2%)の実施はいずれも2割弱にとどまっています。

産休代替派遣を利用し、不満が起きにくい体制へ

社員の産休・育休に伴う一時的な欠員補充を、派遣サービスを活用して円滑に解決した事例を紹介します。

実際の導入事例をもとに、産休代替派遣の活用ポイントや注意点を整理していますので、 ぜひご参考ください。

<この資料でわかること>

・ 産休代替派遣のメリット・デメリット

・ 産休代替派遣を利用した企業の業界や導入効果

・ 利用時の注意点 など

時短勤務に対する対策を取らなかった場合のリスク

時短勤務制度において、適切な対策を取らない場合、企業にはさまざまなリスクが生じます。

ここでご紹介するリスクは、人事や上長が気づかないことも多く、気づいた時には手遅れとなるケースも珍しくありません。

サポートする社員のモチベーション低下

時短勤務者の負担をサポートする社員にばかり業務負担が集中することで、周囲の社員のモチベーションが低下し、チーム全体の士気が低下する可能性があります。

業務効率の低下

既存社員の業務負担が増加することで、業務の進行スピードや効率に影響を与えることがあります。

特に、スケジュール調整や役割分担の見直しが不十分な場合、業務全体の効率が低下し、プロジェクトの遅延などのリスクが生じる可能性があります。

<一例>

- 納期に間に合わない

- 業務の品質が低下する

- 改善案や新しいアイディアが出てこない

- クレームが増える

社員の離職リスク

時短勤務者とフルタイム勤務者の間に評価や待遇の不公平感が生じた場合、サポートする社員の不満が高まり、最悪の場合、離職につながる可能性があります。

また、時短勤務者自身も、周囲からの無言のプレッシャーや疎外感を感じることで職場環境が働きにくくなり、モチベーションやパフォーマンスの低下につながるリスクがあります。

人手不足の今、採用活動にかけるコストや工数を考慮しなければなりません。優秀な人材が流出するリスクは、企業全体の運営に影響を及ぼす可能性があります。

企業の評判低下

時短勤務に関する支援が乏しい場合、時短勤務をすると責任あるポジションに就けない、キャリアの成長機会が減少するという閉塞感が生じることがあります。

このような状況は「この会社での将来性がない」と感じられ、結果的に離職のリスクが高まります。このような状況は、将来的に出産を考える社員にも影響してきます。

「働きにくい会社」という評価が広まってしまうと、採用活動や社員の定着に影響し、企業活動にも大きな打撃を与えかねません。

不満の解消のために会社ができること

想定されるさまざまな不満を解消するためには、時短勤務者と周囲の社員両方への配慮を行う必要があります。

そのためにも、起こり得る状況への対応策を講じたり、管理者とメンバーがコミュニケーションを取ったりしながら、問題を解決していきましょう。

適切な人員配置や工数管理

一部の担当者だけが分かっているといった属人的な業務を作らず、チームで抱えている業務の「見える化」を行い、再分配しましょう。

業務の定期的な棚卸しと再分配は属人的な業務の見直しにもなる上、あらためて工数管理をすることで効率化できる業務も見つけやすくなります。

また、オーバーフローしている業務に関しては、社員やパートとしての雇用、緊急な場合や短期的な場合は派遣サービスを利用するなどして人員整備を行いましょう。

多様な働き方が求められる今だからこそ、業務の見える化や分配状況の洗い出し、適切な人員配置を行うことで、持続可能な組織づくりにつながります。

関連記事:産休代替とは?通常派遣との違いや利用する際の注意点を解説

適正で透明性のある評価

時短勤務制度を利用したことによって評価が下がるということがないような制度設計を行う必要があります。

例えば、時短勤務者が、通常勤務の人と同じ評価方法や相対評価をされる場合、業務の質を上げたとしても、時短勤務者の評価が低くなる可能性があるので、別途、時短勤務者の評価方法を設定することが理想的です。

また、公平な評価を設計し基準を公開するなど透明性のある運用にすることや、管理者にたいして評価方法について共有しておくことが望まれます。

希望するキャリアの確認

時短勤務を希望する人は、今後も継続して働くことを希望している人材といえます。そのような人材の活躍をサポートするためにも、キャリア支援は重要です。

特に、結婚や出産、育児など、人生に転機をもたらすライフイベントが起きている人のキャリアへの考え方は人それぞれです。一概に決めつけることなく、本人の望むキャリアを確認する必要があります。

中長期的なキャリアを視野に入れ、時短勤務の中でそこにつながる業務を割り振ることが、本人のモチベーションアップにもつながるでしょう。

本人・周囲と面談を実施する

時短勤務者は、通常勤務の社員よりも在社時間が短くなります。情報が得られにくい上、誰かに相談したいことがあってもなかなか話す機会がない状況も起こりがちです。

一方で、周囲の通常勤務の社員も不満や負担を抱えているかもしれません。

管理者は、時短勤務者本人と周囲の社員の双方の話を聞くことで、チーム内での良好な関係づくりのヒントを得られるでしょう。

まずは、時短勤務者が時短勤務を始める前に、周囲の人も含めそれぞれと管理者が話す機会を設けます。

その上で、時短勤務開始後は、上司との1on1ミーティングやチームミーティングなど、定期的に対話の機会を作りましょう。

文化づくり

短時間勤務などの制度を誰もが利用できるようになれば、お互いをサポートしあえる文化が醸造されるようになります。

組織のトップが旗振り役となって、組織内に制度利用の理解促進や啓蒙を行えば、より制度の浸透につながります。

また、管理者側が積極的に制度を利用することで部下も制度を利用しやすくなるほか、管理者自身が制度利用側の状況や心情をよく理解できるようになるでしょう。

自由な働き方への転換

少子化が進みますます労働人口が減少する中、それぞれの事情に合わせた多様な働き方を進めることで、貴重な労働力の確保が望めます。

時短勤務などの措置やテレワークを活用することで、時間や場所にとらわれない自由な働き方ができる環境へシフトでき、離職者の減少や、採用力アップが期待できるでしょう。

まとめ

これからの時代、時短勤務も含め、ますます多様な働き方が求められます。誰もが気兼ねなく制度を利用できるように環境を整えることは急務といえます。

制度の利用者もそれ以外のメンバーも不満を抱くことなく、お互いに支いあえる組織文化を築くことができれば、スムーズな業務遂行が叶い、優秀な社員が離職することも防げます。

そのためにも、時短勤務の社員だけではなく、通常勤務の社員にも配慮した制度設計・制度運営を心がけていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次