調査データ

中間管理職の8割超が「上司との関係」「仕事量の多さ」などで勤務先にストレス。働き方改革では改革できない現場の状況とは?

2019年8月16日

業務責任の増加や上司と部下の板挟み、家庭や子育てなど、さまざまなプレッシャーによるストレスが大きくなる中間管理職世代。また、若手社員の離職率が高まる中、教育指導において注意を払わなければならないことも多く、新たなプレッシャーを感じることもあるでしょう。

そこでマンパワーグループでは、入社2年目の部下を持つ30歳~59歳の中間管理職社員400名を対象に「勤務先で感じているストレス」についての調査を実施しました。

マンパワーグループの人材育成・組織開発サービスでは、管理職に必要なスキルやマインドを習得する管理職研修をはじめ、様々な研修メニューをご用意しています。

- 調査時期

- 2019年6月

- 有効回答

- 400人

目次

関連調査データ

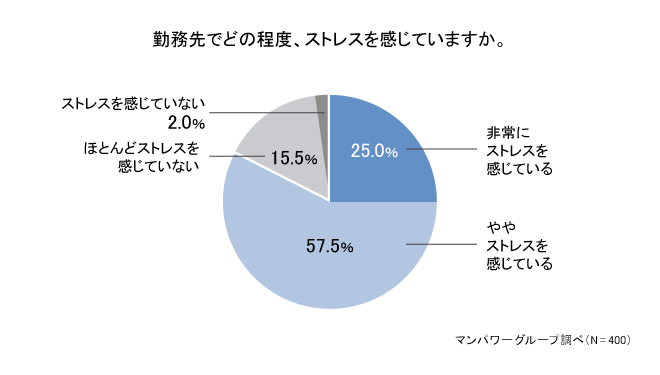

中間管理職の4分の1が「非常にストレスを感じている」と回答

入社2年目の社員を部下に持つ中間管理職社員400名を対象に、勤務先でどの程度ストレスを感じているか質問したところ、全体の4分の1の社員が「非常にストレスを感じている」(25.0%)と回答。「ややストレスを感じている」(57.5%)を合わせると、中間管理職の8割以上がストレスを感じていることがわかりました。これに対し、「全くストレスを感じていない」との回答は、わずか2.0%にとどまりました。

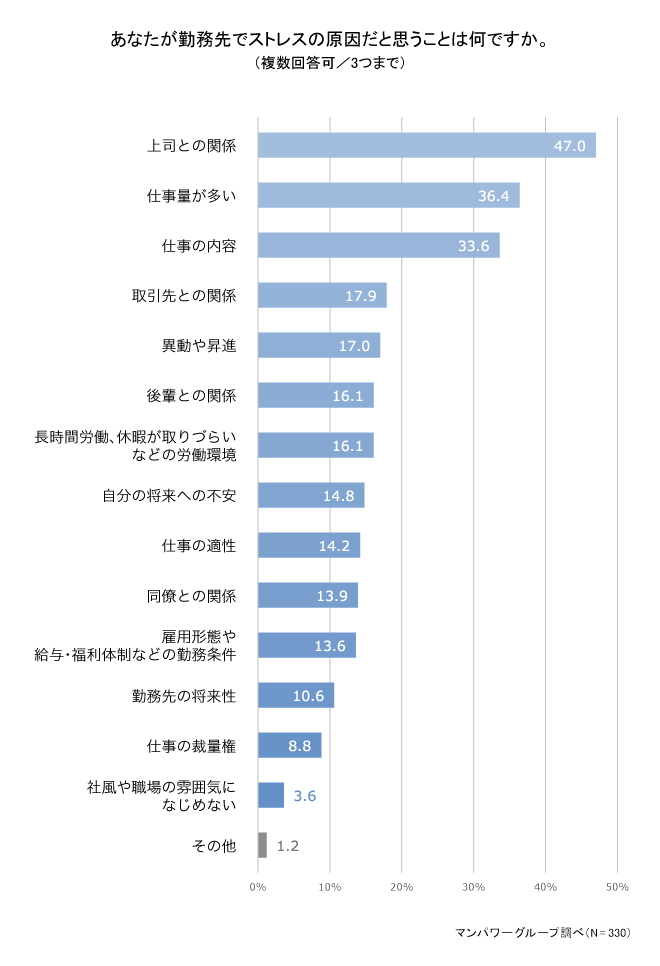

ストレスの原因は、「上司との関係」が全体の5割近くを占める

ストレスの原因について質問したところ、1位は「上司との関係」(47.0%)で、全体の5割近くを占めました。以降、「仕事量が多い」(36.4%)、「仕事内容」(33.6%)が、3割台で続きます。

4位以降は、「取引先との関係」(17.9%)、「異動や昇進」(17.0%)、「後輩との関係」(16.1%)、「長時間労働、休暇が取りづらいなどの労働環境」(16.1%)となっています。

ストレス原因1位「上司との関係」

上司との関係では、「話が通じない」「言うことがコロコロ変わる」「仕事内容を理解していない」などのストレスが多いようです。

また、「結果や評価に対するプレッシャーを感じる」(男性・38歳)というケースも多数。現場や部下の状況を理解していない上司に振り回され、成果だけは求められる日々にストレスを感じている傾向があるようです。

- 現状把握ができていないのに無駄な指示をする(男性・40歳)

- 部長や取締役の決定の遅さにいら立ちを感じる(女性・43歳)

- プレッシャーをかけられ続ける(男性・35歳)

ストレス原因2位「仕事量が多い」、3位「仕事の内容」

仕事量が多いことにより、「マネジメント重視で自身の仕事が後回しになる」(男性・49歳)、「会議が多く、仕事が進まない」(男性・46歳)というストレスを感じているようです。

また、仕事内容に関しては、「研究開発の分野で長年仕事をしてきたので、机に向かうマネジメント業務に熱意を持てず、やりがいを感じられない」(男性・54歳)、「マネージャーとして、苦手分野があってもできるように振る舞わなければならない」(女性・35歳)など、管理職となったことで業務領域が変化し、不満やストレスを感じる傾向も見られました。

- プロジェクトが増加しても、管理者層は増えず、管理する工数が増えていく(男性・41歳)

- 残業しても仕事が終わらない(女性・49歳)

- 働き方改革で遅くまで仕事できなくなってきているが、仕事量は減らない(男性・45歳)

- 人を育てることの難しさを感じる(男性・36歳)

- 他人の仕事まで引き受けて当然という風潮がある(女性・45歳)

- 成果が見えにくい一方、管理職のプレッシャーを感じる(男性・48歳)

その他、取引先との関係では、「強い要求への対応に疲れる」(男性・44歳)、「何かトラブルがあるとこちらのせいにする上、『前任者には、こんなことはなかった』と言われる」(女性・30歳)など、責任ある立場だからこそ厳しい対応を迫られるケースも。

また、異動や昇進については、「昇進の基準が曖昧」(男性・38歳)、「頑張っても認めてもらえない」(女性・33歳)など、明確な評価体制がないことへの不満もあるようです。

後輩との関係では、「距離感がつかめない」(男性・35歳)、「若手社員は、何かあるとすぐに辞めようとする」(女性・45歳)など、部下や後輩への接し方に難しさを感じるケースも少なくないようです。

また、40代の管理職においては、「先輩が部下のため、勝手な行動ばかりして扱いづらい」(男性・45歳)、「異動した先の部下が古株で、関係性が築けない」(男性・46歳)など、年上の部下に悩まされているケースもあるようです。

労働環境においては、「人手不足気味で業務が回しにくい」(男性・52歳)などの状況があり、長時間残業や休日出勤を余儀なくされていることも。働き方改革に伴い、残業に規制をかける企業も増えていますが、実際には、「勤務時間内では終わらず、持ち帰りが当たり前」(男性・41歳)という現状があるようです。

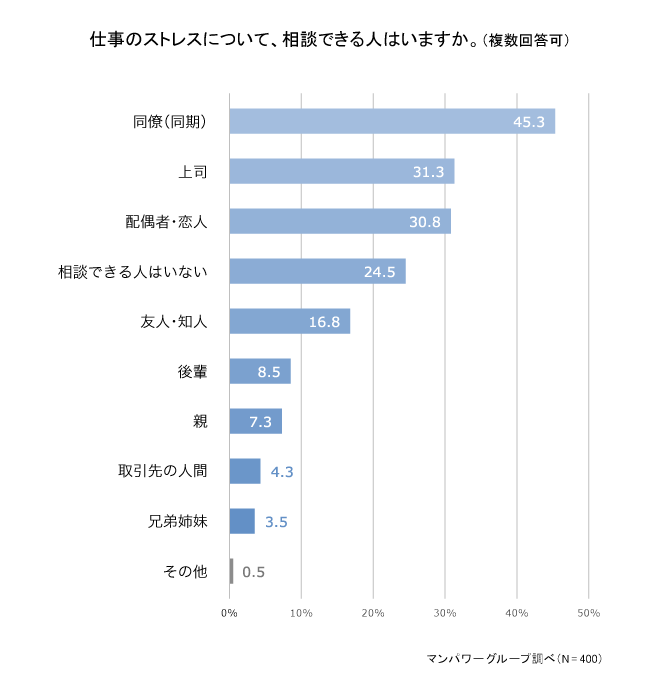

中間管理職の相談相手の上位は、「同僚/同期」「上司」「配偶者・恋人」

中間管理職に仕事のストレスを相談する相手がいるか質問したところ、「同僚/同期」(45.3%)、「上司」(31.3%)、「配偶者・恋人」(30.8%)が上位を占めました。

ストレスの原因トップが「上司との関係」である一方、「上司に相談する」と回答した人が約3割いることがわかりました。上司との間に信頼関係があるかどうかは、ケース・バイ・ケースのようです。

一方、「相談できる人はいない」(24.5%)と回答した中間管理職も、全体の4分の1近くいます。上司と部下の板挟みになり、多忙な業務に追われる中で、同期や友人と疎遠になり、家族や恋人と過ごすプライベートな時間も削られてしまう...というケースも少なくないようです。

中間管理職の労働実態は、働き方改革のビジョンと乖離!?ストレス環境の見直しは、企業にとって急務

今回の調査では、中間管理職社員の8割超が「勤務先でストレスを感じている」ことがわかりました。

部下や後輩との関係性より、上司との関係性に悩むケースや、マネジメントに関わることによって仕事量が増え、精神的にも肉体的にも疲弊している様子が見えてきました。

2019年4月施行の働き方改革法では、大企業には「残業時間の罰則付き上限規制」(2020年4月以降、中小企業にも適用の予定)が、全ての企業には「5日間の有給休暇取得の義務化」が課されました。

しかし、数字の上で残業時間数の削減や有休取得率の向上ができたとしても、「働き方改革で部下の仕事量は減るのに、管理職の仕事は増えるばかり」(男性・43歳)、「業務が多過ぎて、時間内に終わらない」(男性・47歳)などの声が多く見られたことから、政府が掲げる改革ビジョンに対し、実体が伴っていない企業が少なくないようです。

中間管理職世代のストレス状況を踏まえ、職場の環境を整えていくことは、企業の将来を担う若手人材を育成するためにも必要なことといえそうです。