調査データ

テレワーク下の部下の評価、管理職の6割超が「影響」を認識。どんな懸念があり、どんな工夫をしている?

2021年1月21日

現在、テレワークを導入・続行している企業において大きな課題となっているものが「上司と部下のコミュニケーション」です。業務上の連携や教育指導の面はもちろんのこと、部下の仕事の実態が見えにくいことから、適正な評価が難しいと感じる上司も少なくはないでしょう。そこで、マンパワーグループでは、20代~50代の管理職の男女400名を対象に、「テレワーク下における部下の評価について」の調査を実施しました。現場の管理職が実感している課題や、評価のために取り入れたツールやルールの工夫などを知り、テレワーク下における評価体制を整備するヒントにしてみませんか?

- 調査時期

- 2020年5月

- 有効回答

- 400人

目次

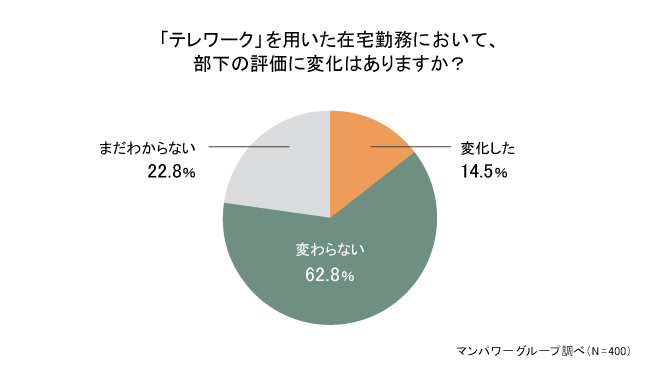

テレワーク下における部下の評価方法に変化は?

※表/グラフ中の数字は小数点以下第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100%にならないことがあります。

20代~50代の管理職を務める男女400名に、テレワーク下における部下の評価に変化はあったか聞いたところ、「変わらない」(62.8%)との回答が全体の6割超を占めています。「変化した」(14.5%)との回答は2割と変化した企業は多くはないようです。また、「まだわからない」(22.8%)との回答も2割強いることから、様子を見ている状況がうかがえます。

「変わらない」としている回答の中には、変わらず高いパフォーマンスを発揮しているといったポジティブな回答がある一方、テレワークでは業務を遂行することができないため、この期間中は評価の対象外としているといった、評価の対象外とするケースもあるようです。また、もともと個人業務だったり、成果主義だったりするため、テレワークであってもなくても評価体制に特に変化はないケースも。そもそもテレワークの頻度や業務内容によっても、評価を変える必要性がないケースもあるようです。

「変化した」という回答では、作業効率や自主性などを評価する傾向がありました。しかし、仕事面でしか評価できなくなったため、どれだけ頑張ったかがわかりにくいという課題を感じているケースもあるようです。

■変わらない

・不真面目な部下がいないため、通常通りの仕事をしてくれている(男性・33歳)

・まだ評価を変えるほど大きな事象は起こっていない(男性・36歳)

・仕事の成果で把握できるので、特に問題はないと感じている(男性・49歳)

・みんなテレワークでもクオリティが変わらず、さすがと思った(男性・33歳)

・在宅勤務でも、仕事量と質が同じなら、評価は変わらない(男性・44歳)

■変化した

・成果物重視の評価になった(女性・48歳)

・在宅でも問題なく作業できる部下がいる一方、作業が全く進まない部下が目立ってしまい、評価を下げざるを得なかった(女性・27歳)

・主体性のある部下は評価が高くなる(男性・29歳)

・時間の使い方がうまい人は評価が上がる(男性・35歳)

■まだわからない

・先の収益を見るまでは、評価について何も言えない(男性・53歳)

・交代で出社しているため、部下のパフォーマンスを測りづらい(女性・40歳)

・社内で評価基準の変更を検討しているため、今のところはまだわからない(女性・34歳)

部下を評価するために取り入れたツールやルールとは?

■取り入れたツール

部下を評価するために取り入れたツールについては、オンライン会議ツール、情報共有ツール、SNSやチャットなどのコミュニケーションツールを利用している人が多く見られました。

具体的には、オンライン会議ツールのZoom、Microsoft Teams、コミュニケーションツールでは、LINE 、Skype、Chatwork、その他SNSなどが利用されているようです。情報共有については、Office 365やSlack、社内のグループウェアなどを利用しているケースが見られました。

また、「報告を毎日LINEに上げてもらう」(男性・41歳)、「毎日、オンライン会議を実施する」(男性・48歳)など、ツールを利用して新たな仕組みをつくっているケースや、「管理者が部下全員のテキストや進行状況をオンラインライブで見られるようにしている」(男性・46歳)というケースもありました。

さらに、「自社の業務管理ツールで評価した」(男性・46歳)、「社内で開発した出来高ツールを利用」(女性・28歳)「人事評価システムを使っている」(男性・53歳)など、ツールを評価にそのまま利用するケースもあるようです。

■取り入れたルール

ルールについては、「業務日報の迅速な提出をルール化した」(男性・58歳)、「1時間ごとの作業を書き出してもらうようにした」(女性27歳)、「業務における課題を出し、レポートを提出させる」(男性・41歳)、「朝・昼・定時退勤時刻前に進捗の確認報告を行う。 個々に話があれば常に時間をつくり、聞くようにしている」(男性・32歳)などの工夫を行っていることがわかりました。

また、「在宅時の成果プレゼンを実施した」(男性・38歳)、「能力開発シートを作成して会社の求める能力を共有した」(男性・51歳)など、新たな評価の機会をつくったり、明確な評価基準を共有したりするケースもありました。

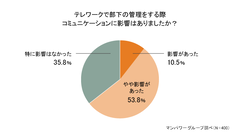

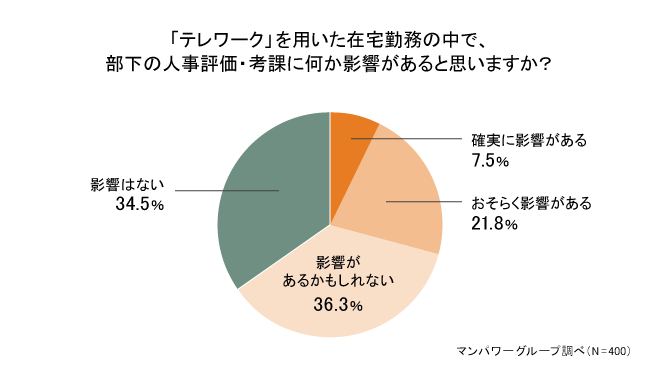

6割超が、テレワークが与える部下の評価・考課への影響を認識

テレワークの勤務形態となったことで、部下の評価・考課に何らかの影響があると思うかを聞いたところ、「確実に影響がある」(7.5%)、「おそらく影響がある」(21.8%)、「影響があるかもしれない」(36.3%)をあわせると、全体の6割超が何らかの影響があると感じているようです。

影響については、成果以外の部分を評価できないことを懸念する声が目立ちました。一方、「影響はない」(34.5%)と答えた人には、今までも成果主義だったり、テレワークでも変わらず頑張っているため評価に響かないといった声が見られました。

■影響がある

・自身の管理ができる人とできない人がよくわかった(男性・51歳)

・時間管理より、成果で評価するようになった(男性・42歳)

・アウトプットでしか評価できない(女性・37歳)

・見えない部分の業務効率を判断しかねる。正しく業務を遂行できているかを評価しづらい(男性・42歳)

・テレワークでも成果はわかるが、プロセスが見えない(男性・28歳)

・頑張ったけれど結果が出せていない人の評価が微妙で難しい(男性・51歳)

■影響がない

・管理の仕方とコミュニケーション次第でこれまで通りの評価ができると考えている(男性・35歳)

・業務実績や進捗で評価するから影響なし(男性・51歳)

・成果だけを評価するため、影響はないと感じる(女性・29歳)

・部下はテレワークも一生懸命やってくれているので評価には響かない(女性・31歳)

・大きな影響が出る前に通常勤務に戻れそうなので、評価も変えなくて良い(男性・38歳)

その他、「在宅勤務の業務を評価するシステムがないため、評価しようがない」(男性・47歳)、「考課に影響ある情報がテレワークで明らかにならない」(男性・33歳)などの声もあり、テレワークにおける新たな評価・考課の基準が必要とされていることもうかがえます。

テレワーク下では「成果のみが評価されること」に懸念

今回の調査では、6割の管理職がテレワーク下の部下の評価について、現状は変わっていないとしながら、テレワークは、部下の評価・考課に影響があると感じていることがわかりました。

部下たちが以前と変わらないパフォーマンスを出してくれていると考え、評価を変える必要性を感じていないというポジティブな声もある一方、業務内容の変更や部署異動、部下の成長ステージの変化などを想定すれば、テレワークに対応する新たな評価基準を設けることも検討すべきといえそうです。

評価するために取り入れたツールやルールでは、オンライン会議やコミュニケーション、情報共有などのさまざまなツールや仕組みを取り入れ、個々の状況を把握するための工夫をしていることがわかりました。「成果のみを評価し、プロセスが評価されなくなること」に懸念を抱く管理職の声は多く、より密にコミュニケーションを取ろうと努力している様子がうかがえます。

また、テレワークが与える影響については、「長時間勤務がなくなり、そのぶん、営業時間内の成果が求められる」(男性・41歳)、「成績を残した人だけが評価される時代になる。有能な人間しか残れない」(男性・56歳)、「進め方や時間の使い方などのプロセスを評価する材料がリモートだと見えにくい。進め方を評価することで、振り返りや次の目標設定が可能なため、教育指導にも影響する」(男性・47歳)などの声も。部下の評価だけでなく、働き方や個々の存在意義、教育・育成などにおいても、少なからぬ影響を与えると感じている上司は少なくないようです。

テレワーク下でも従業員が正当に評価される基準や仕組み、制度を整備していくことは、採用や離職率に影響を与える重要なポイントとなっていく可能性も高いでしょう。