調査データ

入社前の期待と入社後の現実に、5割以上が「ギャップ」を実感。入社前に聞いておけばよかった!と思ったこととは?

2020年5月19日

2019年末から世界を騒がせている新型コロナウィルスが及ぼす社会・経済への影響で、採用市場も変化しつつあります。厚生労働省が4月28日に発表した3月の有効求人倍率(季節調整値)は1.39倍。3カ月連続で低下しており、平成28年9月以来、3年半ぶりの低水準を記録しました。

売り手市場が続き、採用活動で苦戦してきた企業にとっては人材獲得の機会となるかもしれません。ですが、採用難緩和の兆しだとしても、獲得した人材を早期離職で手放してしまっては、元も子もありません。

早期離職理由の上位には、入社前(採用段階)と入社後のギャップがあげられます。そこで、マンパワーグループでは、正社員として働く20代~50代の男女400名を対象に「入社前後のギャップ」についての調査を実施しました。採用した人材の定着率を高めるために、参考にしてみませんか?

マンパワーグループの採用代行・採用コンサルティングサービスでは、採用のミスマッチ防止・面接の精度UP施策のご提案も実施しています。

- 調査時期

- 2020年2月

- 有効回答

- 400人

目次

関連調査データ

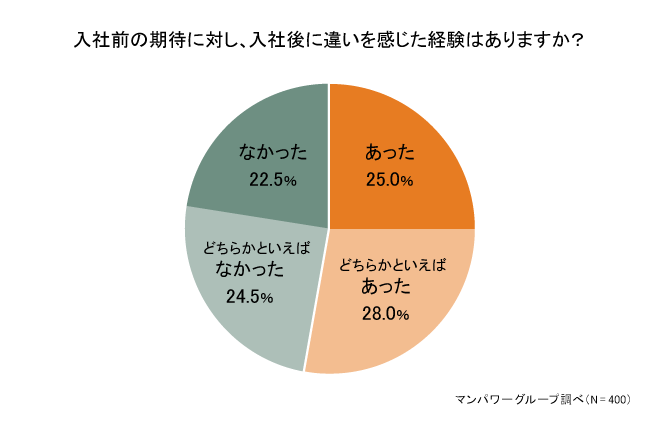

全体の5割超が「入社前に期待していた内容と違う」と感じた経験あり

正社員として働く20代~50代の正社員男女400名 に、入社前の期待に対し、入社後に違いを感じたことがあるか聞いたところ、全体の約半数(53.0%)が「あった」(25.0%)または「どちらかといえばあった」(28.0%)と回答しました。

「ある」と回答した人は、「給与・手当(昇給・賞与含む)」「休日・残業時間(有休取得環境含む)」「社風・職場の人間関係」「スキルアップ・キャリアアップ体制」などについて、入社前に聞いていた内容と違ったと感じているようです。

「給与・手当」についてのギャップ

- 提示された金額より給与がずっと低く、住宅手当は出なくなり、年齢給も上がらない。(女性/30歳)

- 給料の条件がいいと言われたが、ある年代になると給料が大幅に下がると知った(男性/26歳)

- 働き方次第で給料が増えると言われていたが、何年たっても増えていない(女性/26歳)

- 昇給の金額や残業代の内容がまったく違った。昇給は毎年1000円のみ。実質ないようなものだと感じた(女性/37歳)

「休日・残業時間」についてのギャップ

- 残業はないと聞いていたが、実際は帰れない。定時で帰る風習がない(男性/29歳)

- 休日が確実に取れて、有給休暇も取りやすいと聞いていたが、休日出勤が多く、有休もなかなか取れない(男性/23歳)

- 有給休暇を取りやすいという話だったが、取りたくても言いづらい雰囲気がある(男性/26歳)

- 福利厚生が整っているという話だったが、実際にはまったくなかった(女性/27歳)

「社風・職場の人間関係」についてのギャップ

- アットホームな職場と聞いたが、上司とのやりとりがあまりできない(女性/31歳)

- 人間関係がもっといいと思っていたが、実際には、ギスギスしていて落ち着かない職場だった(男性/41歳)

- 雰囲気良く仕事ができる環境だと思っていたが、事務所の雰囲気が最悪で、いるだけでストレスを感じる(女性/27歳)

- 明るい雰囲気で社風が良いという話だったが、事業所ごとに雰囲気が違い、別会社のように思えた(男性/42歳)

「スキルアップ・キャリアアップ体制」についてのギャップ

- 総務的な仕事も扱えると聞いていたが、95%が営業の仕事だった(男性/34歳)

- 海外に関わる仕事を早いうちから担当できると言われていたが、当面は無理そう(女性/28歳)

- 各種研修・講習などでスキルアップができると聞いていたが、入社後、研修はほぼなく、スキルアップの機会はほとんどなかった(男性/35歳)

- ゆっくり仕事を覚えればいいと言われていたが、いきなり責任のある仕事を任された。仕事を教えてくれる先輩もほぼいない(女性/25歳)

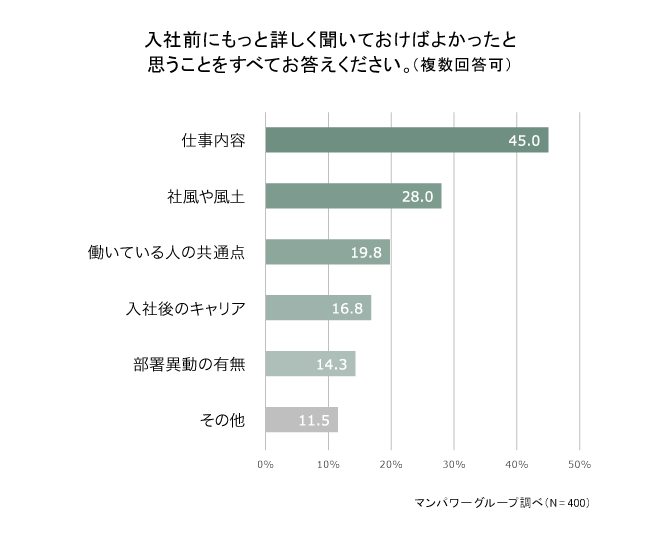

入社前に詳しく聞いておけばよかったと思うことは「仕事内容」

採用面接時や入社前に、もっと詳しく聞いておけばよかったと思うことについて聞いたところ、「仕事内容」(45.0%)がトップで全体の半数近くを占めました。以降、「社風や風土」(28.0%)、「働いている人の共通点」(19.8%)が2割前後で続きます。

早期離職が懸念される20代については、男女ともに5割前後が「仕事内容」を挙げていました。特に20代女性は52.0%と、年代・男女別のグループごとで見ると最も高い割合でした。逆に、30代女性は「仕事内容」(30.0%)と回答した割合が最も低く、「働いている人の共通点」(38.0%)、「社風や風土」(32.0%)など、働きやすい職場環境を意識する傾向にありました。

また、20代、30代の男性については、「転職者がどのように活躍しているかなど、入社後のキャリア」という回答がどちらも26%で、他のグループよりもキャリアに対する期待が大きいようです。

一方、40代男性は、他のグループに比べて「部署異動の有無」(22.0%)への関心が高い傾向にありました。逆に、40代女性は、「転職者がどのように活躍しているかなど、入社後のキャリア」(6.0%)が最も低い傾向にあり、50代男性(8.0%)、50代女性(8.0%)も同様の傾向があるといえそうです。

「面接時にやってしまった」企業に期待させてしまう回答とは?

ここでは、企業に強くアピールするために、求職者がしてしまいがちなこととして、「面接時にやってしまった、企業に期待させるような回答」を紹介します。回答者の多くは、ありのままの自分を伝えているようですが、自分にはない素養や能力をアピールしてしまうケースもあるようです。

自分にはない素養をアピールしてしまった

- リーダーシップをとるのが苦手だが、人をまとめるのは得意だとアピールしてしまった(男性/27歳)

- コミュニケーションを取ることが好きだと答えたが、実際は一人で黙々と仕事をしたい(女性/27歳)

- 意欲は高くないのに「管理職を目指したい」と伝えた(男性/36歳)

- 体力にそれほど自信がなかったのに、「残業や夜勤も平気だ」と回答した(男性/35歳)

やりたくない職種に意欲を見せてしまった

- 営業はしたくないけれど、できると回答した(女性/28歳)

- 営業の仕事は嫌だったけれど、やりたいと言った(男性/36歳)

- 事務は得意だと回答した(男性/27歳)

希望しない部署や異動を受け入れる姿勢をアピールしてしまった

- 転勤はしたくないけれど、「まったく問題ない」と言ってしまった(女性/26歳)

- 異動は嫌だと思っているが、できると言った(男性/27歳)

- 「転勤OK」と伝えたが、実は嫌だと思っていた(女性/35歳)

経験面で過剰なアピールをしてしまった

- 大企業を相手にする大きな仕事ができると回答した(男性/45歳)

- 管理職の経験が豊富だとアピールした(男性/59歳)

- ネットショップの運営なら任せてという感じで、ネットに詳しいように話した。実際の実力は7割くらい(女性/36歳)

人材の確保と定着率アップのために意識したいこととは?

今回の調査では、「入社前の期待に対し、入社後、違いを感じた経験がある人」が全体の約半数(53.0%)を占めていることがわかりました。特に多かったのは、「給与・手当(昇給・賞与含む)」「休日・残業時間(有休取得環境含む)」に関わるギャップでした。

また、「社風・職場の人間関係」「スキルアップ・キャリアアップ体制」などについても、期待していた内容と違うと感じるケースも少なくはありませんでした。

企業の採用ページに掲載されている情報や、面接で聞いた内容との差異を感じているケースは多いようです。

一方、採用面接時や入社前に、もっと詳しく聞いておけばよかったと思うことについては、「仕事内容」(45.0%)が全体の半数近くを占めていました。続く第2位は「社風や風土」(28.0%)、第3位は「働いている人の共通点」(19.8%)となっています。

早期離職が懸念される20代の回答は?

20代についても、男女ともに5割前後が「仕事内容」を挙げていました。

特に、「事務職と思っていたが、現場に出て営業活動を行う」など、想定していた業務との違いに不満を感じるケースや、「希望する業務につける」「やりがいがある仕事」という説明に対し、実際にはそうでなかったと感じるケースが多くあるようです。

また、社風や風土についても、実際に働き出すと、「想定していたよりも、職場の人間関係や雰囲気が悪い」と感じるケースも少なくありませんでした。

求職者が入社前と入社後のギャップを感じれば、早期離職につながる可能性は高まります。

採用した人材にきちんと定着してもらうためには、誇大なアピールや、実態と異なる情報の掲載・説明を避けることはもちろん、面接で納得してもらうだけの質疑応答を行うことが重要といえるでしょう。

求職者側の誤解を招かない丁寧な対応が必要

例えば、健康保険や厚生年金など法定福利を満たしているので企業としては「福利厚生が充実している」と説明しても、求職者は住居手当、宿泊施設やジムの割引など法定外の福利サービスを期待している場合もあります。資格取得や研修の機会などについても同様にきちんと説明する必要があるでしょう。

選考段階でも、面接を人事部門や事業部の上席役職者だけで行うのではなく、入社後の直属上司との面談や、選考が進んだ際にメンバーとの引き合わせや職場見学を行う、また、求職者側にも自身のスキルや能力に向き合い、将来を考えてもらうために「現時点で必要なスキル」や「入社後の到達目標」などを明確に示すといった工夫もギャップを回避するのに有効な手段です。

上記のように、いい面も悪い面も入社前の段階でお互いに共有する考え方を「リアリスティックジョブプレビュー(RJP)」といいます。

冒頭でも述べたとおり、有効求人倍率は3カ月連続で低下しています。厚生労働省は、2020年1月度の減少は求人票の仕様変更による影響もあるという見方をしていますが、3か月連続での低下はやはり新型コロナウィルスの影響も少なからずあるいえるでしょう。

進むオンライン化などによりさらに丁寧な対応が求められる

しかし、その一方、各種転職サイトでは、「半数〜8割以上の企業が求人を継続している」という発表 もあり、一部企業では「今こそ優秀人材を獲得する機会」として、積極採用に向かうケースもあるようです。

これまで続いた売り手市場の中、採用が難しかった企業にとっては、欲しい人材を確保できるチャンスの時期となるかもしれません。今後の経済動向次第では、買い手市場へと切り替わる可能性も少なくはないでしょう。

現在、国や自治体からの自粛要請のもと、面接などの採用活動をオンラインで行う企業も増えています。

オンライン面接では、対面よりもコミュニケーションの質量が低くなる可能性が高く、仕事内容や待遇、社風などの説明や質疑応答についても、より丁寧に対応していくことが重要となるでしょう。

また、職種に対する希望や意欲、転勤などを含むワークライフバランス環境に対する考え方なども、面接でしっかりと引き出してすり合わせ、求職者と企業、双方が納得できることがポイントになるといえそうです。