調査データ

企業の「障がい者雇用」、約4割が「受け入れ態勢が不十分」と回答。今後必要な制度・環境の整備とは?

2021年4月 7日

民間企業の障がい者雇用の法定雇用率は、2021年3月に2.2%から2.3%へ引き上げられました。これにより、障がい者の雇用義務が発生する企業も、従業員数(パート・アルバイトなど含む常時雇用)45.5名以上の事業主から43.5名以上へと広がりました。

そこでマンパワーグループでは、企業の人事担当者を務める20代~50代の男女400名を対象に、「障がい者雇用の実態」を調査しました。

(*注1) 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」より

(*注2) 障害者雇用率の計算方法は「常時雇用する労働者数」×「障害者雇用率」であり、その際、パートなど短時間労働者は一人あたり、0.5人としてカウントします。

- 調査時期

- 2021年1月

- 有効回答

- 20~59歳の人事担当者 400人

目次

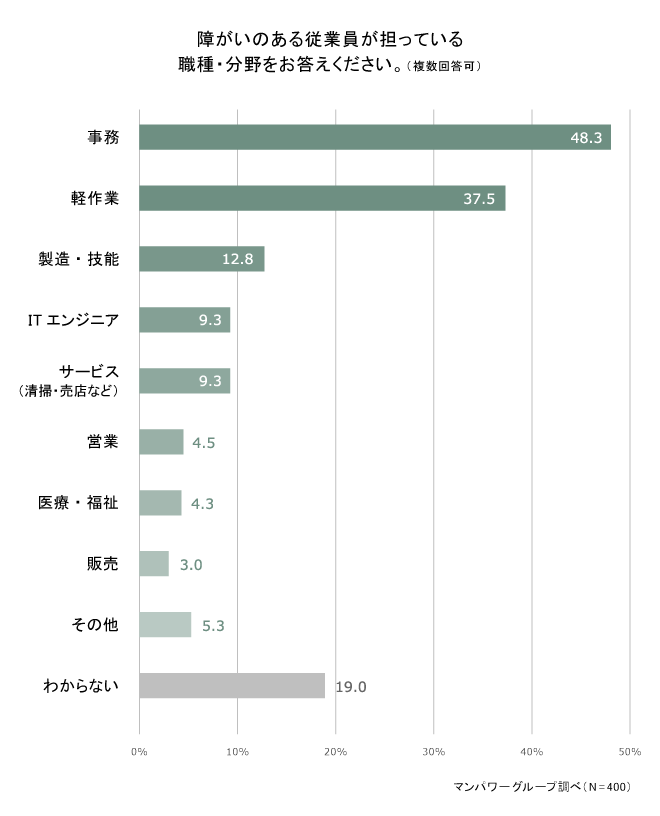

障がいのある従業員が担っている職種や分野の上位は「事務」「軽作業」

障がいのある従業員が担っている職種や分野について聞いたところ、「事務」(48.3%)が最も多く、「軽作業」(37.5%)が3割台で続く結果となりました。3位以降は「製造・技能」(12.8%)、「ITエンジニア」(9.3%)、「サービス」(9.3%)といった、専門的な職種・分野が続きます。

具体的な仕事内容としては、以下の通りです。

事務分野

- 伝票の仕分け、簡単なパソコン入力

- 総務業務。備品の管理やビルメンテナンス、社用車や保険の管理など

- 受付、来客対応、電話対応、書類整理

- 館内の掃除、郵便物の社内配布、室内での簡単な軽作業など

- 住宅リフォームの企画事務

- 経理関係

軽作業や製造・技能の分野

- 倉庫内での検品、ピッキング、組み立て、仕分け作業

- 工場内のライン製造の補助作業

- 敷地の草刈りや除雪などの用務的業務

- 自動車の洗車、板金など

そのほかの専門分野

- CADオペレーター

- ソフトウエア開発

- 新規の薬の採用営業

- ホテルの接客サービス

- 作業療法士

- 介護施設での介護業務全般

職種や配置については、「本人の能力に応じて職種を決める」(女性・49歳)、「障がいの度合いや種別によるが、本人が可能な職種への配置」(男性・54歳)、「ミスをしてもカバーできる仕事を任せている」(女性・26歳)などの考え方をベースとする傾向があるようです。

また、「現在は、軽作業や単純作業が多いが、能力に応じて職の幅を広げなければと思う」(女性・34歳)、「障がい者が営業として実際にサービスを行い、一般消費者と触れ合うことで、双方の障がい者雇用に対する意識が高まると考えている」(男性・30歳)などの声もありました。

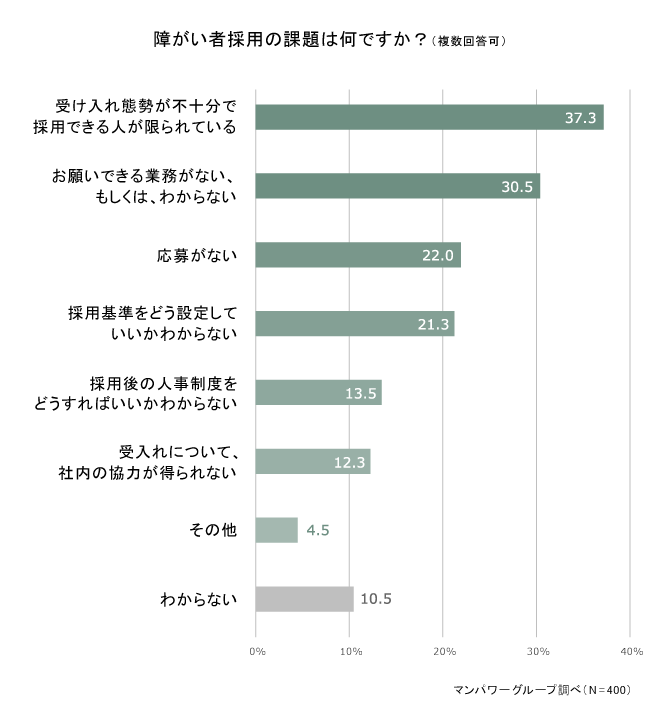

4割弱が「受け入れ態勢が不十分で採用できる人が限られている」ことに課題を感じている

障がい者採用の課題について聞いてみたところ、「受け入れ態勢が不十分で採用できる人が限られている」(37.3%)、「お願いできる業務がない、もしくは、わからない」(30.5%)が上位を占めました。

従業員規模で見ると、「採用基準をどう設定していいかわからない」(21.3%)、異動や昇給、評価制度など「採用後の人事制度をどうすればいいかわからない」(13.5%)については、従業員規模が大きい企業ほど課題とする割合が高くなっていました。法制度への対応は規模の大きな企業から導入を進めていく傾向があるため、今後、障がい者雇用が広く浸透していく過程で、多くの企業が抱える課題となることが予想されます。

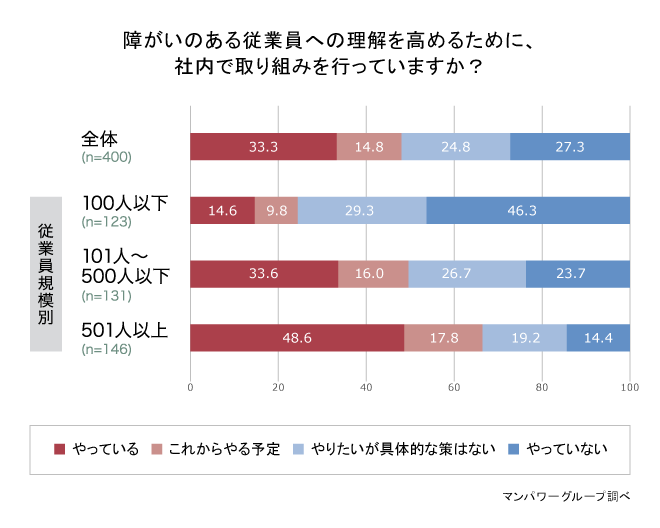

実施予定を含めると半数近くが、理解を高める取り組みを行っている

障がいのある従業員への理解を高めるために、社内で取り組みを行っているか聞いたところ、全体の3割超が「やっている」(33.3%)と回答しています。「これからやる予定」(14.8%)を含めると、半数近くが前向きな姿勢であることがわかりました。

従業員規模で実施予定を含めた割合を見ると、「501人以上」の企業では全体の7割近く、「101人以上、500人以下」の企業では5割近くが積極的に取り組んでいます。一方、「100人以下」の企業では約2割という結果となり、従業員規模によって、取り組みの積極性に差異があるようです。

背景としては、従業員規模の違いで「障がい者雇用における"受け皿"」のポイントが異なっていることが想定されます。小規模企業では「雇用できる枠がない」「雇用しても受け入れる態勢がない」など、障がい者を採用するかどうかが課題とされている一方、大規模企業は一定数の採用を前提とした上で「雇用時の採用基準をどこに置くのか」「雇用後の配置・配属・評価などを含む人事制度をどう構築するか」を課題としていることがうかがえます。

ジョブ型雇用の導入実態 と同様に、大規模企業が抱えている問題や課題は、社会に制度が浸透するにつれ、中規模企業、小規模企業でも顕在化する可能性が高いといえるでしょう。

障がいのある従業員と働いてみて感じたこと

- 真面目で「真剣に仕事に取り組んでいる」と感じる(男性・44歳)

- コミュニケーションを取ることが難しい時がある(女性・31歳)

- 専門職として採用したらとても助かった。 単純作業においては、健常者よりもできることが多いのではないか(女性・36歳)

- 周りの協力態勢が欠かせないと感じる(男性・26歳)

- 周囲の社員がどのように接して良いのかわからず、戸惑うことがある(女性・44歳)

- 企業の社会的存在意義を強く自覚できた(男性・51歳)

適材適所の配属ができる人事体制やフォロー体制の整備を

今回の調査では、障がいのある従業員が担っている職種や分野の上位は、「事務」「軽作業」であることがわかりました。また、理解を高める取り組みについては、実施予定を含めると半数近くにのぼるという前向きな状況にあることもわかりました。

しかし、障がい者採用における課題では、全体の約4割が「受け入れ態勢が不十分で、採用できる人が限られている」と回答しています。積極的に取り組んでいる大規模企業で顕在化しているこの課題は、今後、障がい者雇用が広く推進されていくうちに、いずれ中小規模の企業が抱える課題となりそうです。

今後の課題については、「会社全体での取り組み方針と、取り込み風土が必要だと思った」(女性・54歳)、「できること、できないことについてしっかりコミュニケーションを取る意識が必要」(男性・45歳)などの声がありました。また、「健常者の社員と能力が変わらない人もいれば、明らかに違う人もいる。個々人の差が激しい」(女性・49歳)、「見た目では健常者との違いがわからないので、こまめにケアすることが必要」(男性・41歳)などの声もあり、適正な配属や周囲のフォロー体制が重要であることがうかがえます。

また、「特別扱いせず、対等に接することが一番スムーズにいく」(男性・48歳)、「お互いを知ることで、徐々に対応がわかってくる」(男性・40歳)などの声からは、職場全体で障がいのある従業員に対する理解を深めていくことの重要性も見えてきました。

現在、「障害者雇用納付金制度」では法定雇用率を満たしていない事業主(常時雇用の従業員数100人超の事業主に限る)から、不足一人あたりにつき毎月5万円の納付金を徴収することが定められています。その一方、障がい者を多く雇用している事業主に対しては、調整金や報奨金、各種助成金を支給しています。 今後、納付金の徴収対象は中小規模の企業にも広がっていくことが予想されます。企業として社会的な責任を果たすことは、従業員の帰属意識を高めることにもつながるでしょう。早い時期から制度・環境の整備に着手し、受け入れるための体制・風土作りが求められています。