【RJP理論】リアルな情報開示が採用ミスマッチ防止と信頼獲得に効く理由

目次

採用ミスマッチを減らす人材要件チェックシート

採用の際に自社や業務の利点のみを強調すると、新入社員が期待とのギャップを感じ、早期退職や適合しない状況が生じる可能性があります。

求職者は企業が良い面だけを強調することに疑問を持ち、企業の誠実さを評価することもよくあることです。

このような背景から、1970年代にアメリカで生まれた「RJP理論」が注目されています。この理論は採用時の適合不足を避けるための方法として、日本でも関心を集めています。

RJP理論とは

RJPとはRealistic Job Preview の略で、「現実的な仕事情報の事前開示」と訳されています。

採用活動では自社の良い部分を前面に出してアピールしていきますが、応募者が良い側面だけをみて入社をすると、結果として入社後のミスマッチを引き起こす恐れがあります。

ミスマッチを解消するために、採用活動において自社のポジティブな情報もネガティブな情報も含めて「現実的な情報」を入社前に開示することが、RJP理論のポイントです。

採用だけでなく、採用した人材の定着にもこのRJP理論を活用する企業が増えています。

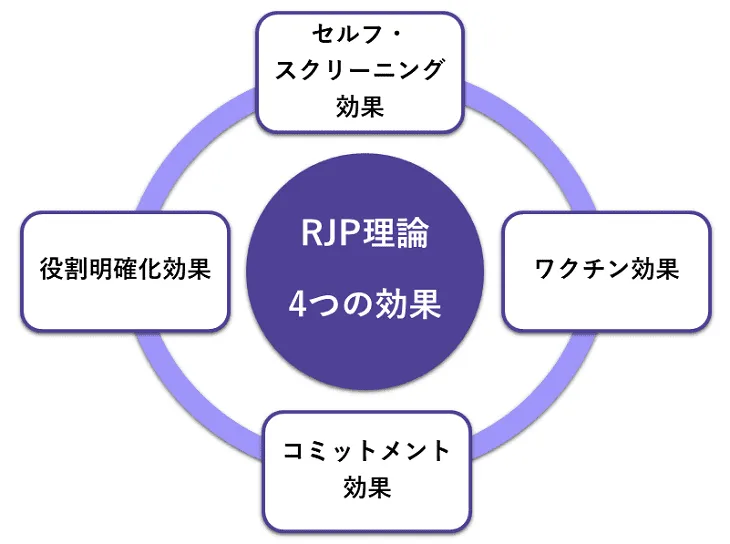

RJP理論の4つの効果

RPJ理論には、以下の4つの効果があります。

それぞれの効果を説明します。

セルフ・スクリーニング効果

少し前まで採用活動は「企業側が採用する人材を選ぶ」という価値観が定着していました。しかし、現在は「両者が互いに選ぶ」という価値観に変わってきています。そのため、応募者自身も企業の情報をもとに「自分にマッチする企業(仕事)なのか」ということを選んでいます。

企業はありのままの情報を伝えることで、応募者も自分とのマッチ度を判断でき、結果として入社後のミスマッチを防ぐセルフ・スクリーニング効果が期待できます。これは自己選抜効果とも呼ばれています。

ワクチン効果

就職や転職は多かれ少なかれ入社後のリアリティショック(理想と現実のギャップに衝撃を受ける事態)が起きます。

しかし、ポジティブな情報のほかにネガティブな情報も事前に伝えておくことで、リアリティショックを和らげられます。ワクチン効果として入社後のギャップに免疫をつくっておくことを意味します。

コミットメント効果

インターネットから多くの情報を入手しやすい昨今、応募者はSNSや口コミサイトなどに溢れている玉石混交の情報に触れています。良い面ばかりのアピールでは、かえってその企業を信頼できないと判断しかねません。

一方、良い面も悪い面も開示することでリアルな情報を伝えている企業の「誠実さ・正直さ」を感じ、応募者は自らが選択と決断をしたと自覚できます。結果として「この会社で頑張る」というコミットメントにつながります。

役割明確化効果

採用段階で、企業から入社後の役割(どんな役割でどんな仕事を担うか、期待されることがどんなことかなど)をありのままに明確に示します。

役職をはっきりさせることで、入社後のギャップを防ぎ早期活躍やモチベーションの向上が期待できます。

【調査データ】入社前の期待と入社後の現実に、5割以上が「ギャップ」を実感

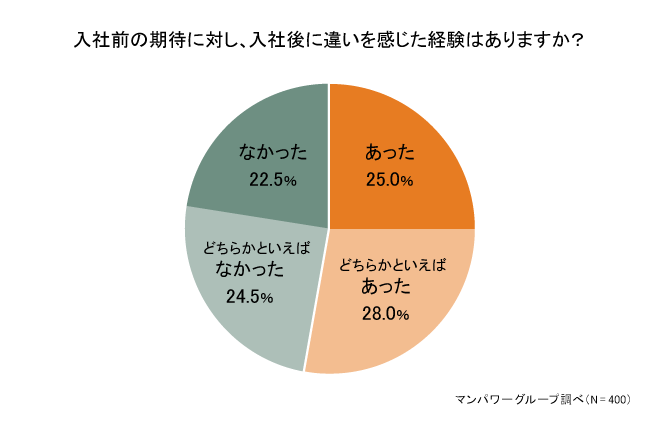

マンパワーグループが正社員として働く20代~50代に対して実施したアンケート調査では、入社前の期待に対し、入社後に違いを感じたことがあるか聞いたところ、全体の約半数(53.0%)が「あった」(25.0%)または「どちらかといえばあった」(28.0%)と回答しました。

誇大なアピールや、実態と異なる情報の掲載・説明を避けることはもちろん、面接で納得してもらうだけの質疑応答の時間を十分にとることが重要といえるでしょう。

【調査データ】

関係者の認識相違がミスマッチの大きな原因

求めるスキルや経験、ヒューマンスキルなどをしっかり言語化し、関係者間で認識を揃えていないと評価基準や採用基準がバラツキ、結果的にミスマッチが起きやすくなります。

RJP理論が注目される背景

なぜ、昨今RJP理論が日本で注目を浴び始めたのでしょうか。3つの視点から背景を説明します。

採用人数の確保から採用後の定着の視点へ

元々1970年代にアメリカでRJP理論が提唱された際には離職率を下げる手法として注目されていました。

一方、日本では1990年代まで離職率は今よりずっと低く、(やむを得ない転職を除く)自発的な転職者は多くありませんでした。そのため、良い部分をしっかりアピールして採用人数が確保されていればそれで良いとされていました。

しかし、現在は日本でも転職が当たり前になっています。企業は採用した人材が辞めてしまうリスクを抱えるようになり、「採用人数の確保」を最優先するのではなく、「採用後の定着」を意識した採用手法に変わってきました。そこで、日本でも採用においてRJP理論が注目されはじめたのです。

大量に集める採用から厳選して集める採用へ

「企業側が採用する人材を選ぶ」時代は、魅力的な情報の発信によりできるだけ多くの応募者を集め、その中から自社にマッチする人材を選ぶという手法が主流でした。結果として採用コストがはね上がり、非効率な採用活動となってしまったのです。

一方、母集団の形成人数と自社にマッチする人材の応募は比例しないということがわかってきており、応募者の「数」から「質」を重視した採用手法へと変わってきたことが背景にあります。

終身雇用から「個のキャリア設計」の時代へ

以前の日本では終身雇用前提の社会であったため、最初に入社した会社に生涯務める(会社にキャリアをあずける)という価値観が主でした。しかし、日本型雇用システムが転換期にさしかかり、「個がキャリアを設計する」という価値観に変わってきました。

そのため転職が当たり前となり、既存の「企業側が優位で選ぶ」採用方法から、個人も会社を選ぶ採用方法に変わってきています。応募者側も企業のありのままの情報を受けとめ、選んでいく必要が出てきたことも背景のひとつです。

RJP理論のメリット

RJPを採用活動に導入することで得られるメリットを5つ挙げます。

期待値の一致

求職者が実際の業務内容や職場環境を事前に理解することで、入社後の期待値とのギャップを減少させることができます。

定着率の向上

RJPにより、求職者が自身の適性や希望を職務内容・企業風土と照らし合わせることができるため、入社後の早期離職を防ぐ効果があります。

効率的な選考

RJPを通じて、求職者自身が「この企業と自分の希望や適性はマッチするのか」を判断材料が増えるため、このまま採用をすすめるか、辞退するかの判断ができるようになります。

ネガティブな情報も受け入れた上で、選考を進めたいと考える候補者が残るため、採用効率があがることが期待できます。

企業の信頼性向上

企業が現実的な職務内容や環境を公開することで、求職者との信頼関係を築くことができます。入社が決定したとしても、辞退したとしても「率直に伝えてくれた」姿勢は、評価されるものです。

求職者も情報収集をするため、良いことばかりを伝えてしまうと、かえって怪しまれてしまう可能性もあります。

採用ブランドの向上

RJPの導入は、企業が透明性を持ち、真実を伝える姿勢を示すものとして、採用ブランドの向上に寄与します。求職者への誠実な対応は、企業の評価として戻ってくるのです。

RJP理論の3つのデメリット

一方、RJP理論を採用活動に導入する場合、デメリットも知っておかなければなりません。

応募者数の減少

デメリットはありのままの実情が伝わることで、より応募者が募れなくなってしまうことです。これは採用力が低い企業にとってのリスクとして挙げられます。

情報の適切な管理

変化の激しい企業や人事と配属現場の認識にズレがあると、事前に開示していた役割・業務内容と実際の配属が違ってしまい、「聞いていた話と違う」とトラブルになるリスクもあります。

より自社の特色・強みを伝える必要がある

ネガティブな情報だけにフォーカスされないように、しっかりと自社の特徴や強みを改めて洗い出し、伝える工夫が求められます。

\ 記入するだけで「求める人物像」が言語化される /

RJP理論を導入する5つのガイドライン

導入にあたってはRJP理論の提唱者ジョン・ワナウス氏によって5つのガイドラインが示されています。以下のガイドラインに沿って、RJP理論を導入するとよいでしょう。

- RJP理論の目的を求職者に説明した上で、誠実な情報提供を行う

- 提供する情報にあったメディアを用いて、信用できる情報を提供する

- 客観的な情報のみならず、現役社員が自分の言葉で仕事や組織について考えを語る感情的側面を含める

- 組織の実態にあわせて良い情報と悪い情報のバランスを考慮する

- 採用プロセスの早い段階で行う

RJP理論を取り入れるべき具体的なシーン

RJPのメリットを活かせるシーンを具体的に紹介します。

新卒採用での活用場面

若年層の労働人口減もあり、新卒採用は厳しい状況が続いています。多くの企業がさまざまな手法で優秀な学生の獲得に向けて努力していますが、ここでも良いことだけを伝えてしまうと、内定辞退や早期退職を招きかねません。

そもそも、新卒者は社会人経験がないため、実際の業務内容や職場環境に対する期待と現実のギャップが生じやすいものです。

会社説明会やリクルーターとの面談、インターンシップなどにRJP理論を用い、事前に業務の現実を知ることで、入社後の期待値を調整し、リアリティショックを減らすことができます。

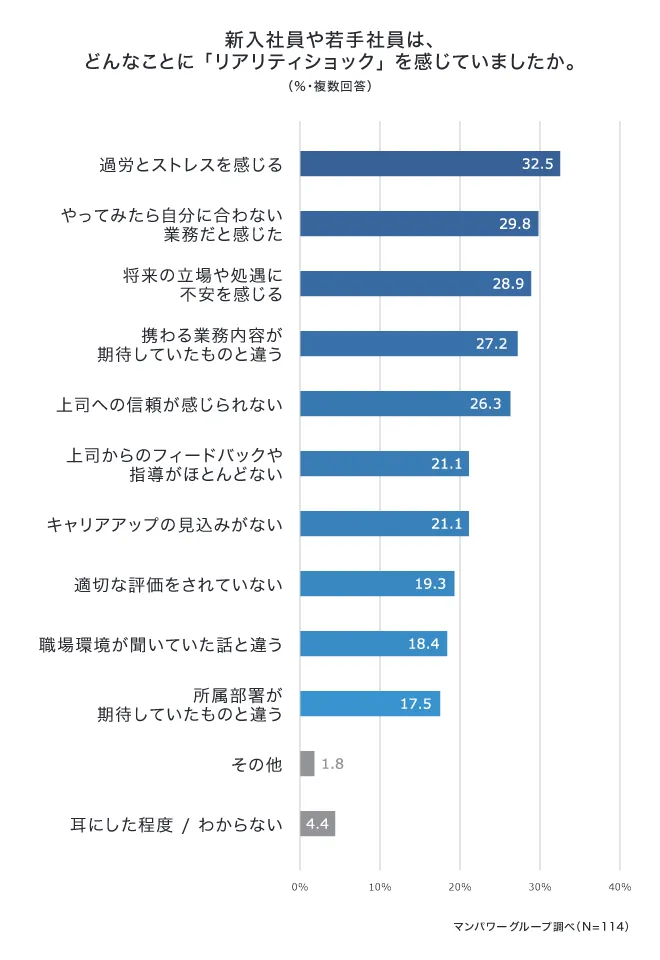

【調査データ】新入社員・若手社員の「リアリティショック」

マンパワーグループが、2023年6月に発表した調査データにおいて、学生は以下のようなリアリティショックを感じていることがわかりました。

リアリティショックは避けられない部分もありますが、多くの労力や採用にかかる大きなコストをかけて採用した後で、すぐに退職されたり、期待通りのパフォーマンスが得られない場合、企業にとっては重大な損失となります。

中途採用での活用場面

経験者採用の場合、職種や担ってもらいたい役割・役職、雇用条件がさまざまであり、ここに齟齬が生まれやすく、ギャップを感じる求職者は多くいます。過度な期待をもたせてしまったり、ネガティブな情報を隠しての採用は、定着率低下を招き、企業評価に影響し、さらに採用が難しくなる悪循環に陥る可能性がでてきます。

誤解が生まれないよう、RJP理論を参考に適切に情報開示することで、入社後のギャップを減らし、入社後に期待したパフォーマンスを発揮する人材を採用する可能性が高まります。

中途採用での導入例としては、選考に臨む前のタイミングで、カジュアル面談というざっくばらんな情報交換の場を設けることです。配属先の現場のトップや人事担当と1対1でざっくばらんに話す機会を設け、質問回答や会社の実情などをありのままに伝えられます。

候補者は応募するかどうかを、その後判断をしても良いとされ、書類選考の前に設けている企業も多くあります。

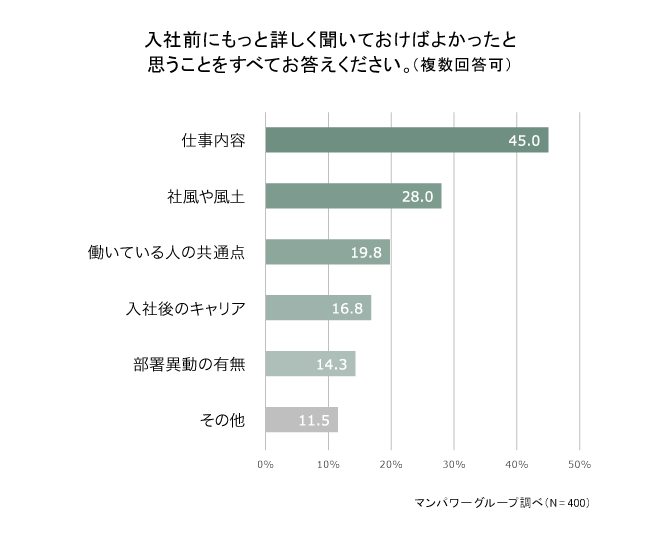

【調査データ】ギャップを感じた項目は「給与・手当」「休日・残業時間」など

マンパワーグループが2020年5月に発表した、入社後のギャップに関する調査では、約半数がギャップはあったと回答しました。

経験者採用の場合、「給与・手当」「休日・残業時間」「社風・人間関係」においてのギャップが多い傾向にありました。

【抜粋】回答者の声

- 給料の条件がいいと言われたが、ある年代になると給料が大幅に下がると知った

- 休日が確実に取れて、有給休暇も取りやすいと聞いていたが、休日出勤が多く、有休もなかなか取れない

- 人間関係がもっといいと思っていたが、実際には、ギスギスしていて落ち着かない職場だった

調査データ:入社前の期待と入社後の現実に、5割以上が「ギャップ」を実感。入社前に聞いておけばよかった!と思ったこととは?

採用PRのための社員インタビュー

社員インタビューは、社員の生の声を直接聞くための有効な手段です。このインタビューをRJP(Realistic Job Preview)理論に基づいて作成することで、より真実味のある内容となり、企業のリアルな社風を伝えることができます。このようなリアルな情報提供は、求職者にとって入社後のイメージを形成しやすくします。

また、ネガティブと思われる情報も、業務の良い面と結びつけることで、受け手の印象を変えることができます。例えば、「イベント時期は残業が増える」という情報を、「しかし、その時期はメンバー全員が一致団結して目標に取り組む。その結果、やりがいを深く感じ、達成したときの喜びや達成感は格別だ」という形で伝えることで、ポジティブな印象に変わります。

このように、RJP理論を取り入れた社員インタビューは、企業風土にマッチした人材の応募を促進し、より適切な人材採用に繋がる期待ができます。

RJPを活用する際の3つのポイント

ガイドラインに記載の項目以外にも、RJP理論の導入にあたって特にポイントとなる点を3つ紹介します。

数字で示せない部分を特に丁寧に伝える

数字で示せるような給与や休日日数などは事実を伝えやすいものの、組織風土や現場の雰囲気などは内情が伝わりにくく認識のズレが生じることが多くあります。応募者との面接など通じて特に丁寧に伝えていく必要があります。

発信する情報のバランスと時期を考える

ネガティブな情報だけを開示するのではなく、ありのままの情報を伝えることが重要です。そのため、ネガティブな情報とポジティブな情報をバランスよく伝えます。

情報を伝えるタイミングは内定前後では遅すぎるため、採用プロセスの早期の段階で伝えることがポイントです。

入社後の役割・業務内容を明確化しておく

入社後の業務内容や役割があいまいな状態では応募者に明確に伝えることができません。

あらかじめ人事(採用担当)と配属現場が求める要件や入社後の業務内容・役割などをすり合わせ固めておく必要があります。

関係者の人材要件定義をそろえるために

RJP理論の導入事例

RJP理論の導入例で近年盛んなのが、新卒採用におけるインターンシップです。インターンシップとは、就業体験を経てから選考に臨んでもらう制度です。就業体験を通じて、イメージが具体化され認識のズレが無くなっていきます。

中途採用では選考に臨む前のタイミングで、カジュアル面談というざっくばらんな情報交換の場を設ける場合があります。新卒採用のインターンシップのように就業体験の機会が設けにくいためです。

カジュアル面談では配属先の現場のトップや人事担当と1対1でざっくばらんに話す機会を設け、質問回答や会社の実情などをありのままに伝えられます。候補者は応募するかどうかを、その後判断をしても良いとされ、書類選考の前に設けている企業も多くあります。

まとめ

RJP理論は、日本の雇用システムの転換期に応じた採用活動の変化に伴って脚光を浴びてきました。注目されているのは、本来の入社後の定着率向上(離職率の低減)の意味合いだけではありません。企業の採用のあり方自体が、企業の情報開示へのスタンスを示すようになってきました。ひいては企業そのもののスタンスとして問われているのです。

応募者側も自分にマッチする会社を真剣に選び、自分のキャリアを自分でつかみ取るという時代への変化の中で、採用活動は企業優位の姿勢から、応募者・企業とも互いに選びあうことが求められています。互いに「誠実に正直に」あることが結果として採用の成功につながるでしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次