調査データ

時短勤務、一緒に働く職場の社員はどう考えている?人事担当者が実感する時短サポートの課題

2022年10月31日

2022年より段階的に改正「育児・介護休業法」が施行され、育児と仕事を両立できるワークライフバランス環境の整備がより推進されていく見通しです。短時間勤務については今回の法改正に含まれていませんが、優れた人材が働き続けてもらうために、さまざまな制度・環境を整備することは企業にとって重要な課題といえるでしょう。

そこでマンパワーグループでは、20~50代の企業の人事担当者と一般社員、それぞれ男女400名を対象に、「時短勤務の利用やサポート体制における実態」を調査しました。一緒に働く職場の同僚が実感している問題や、人事担当者が実感する課題などもご紹介します。

- 調査時期

- 2022年8月

- 有効回答

- 20~59歳の現在、採用に関わっている人事担当者 400人/20~59歳の正社員(一般職) 400人

目次

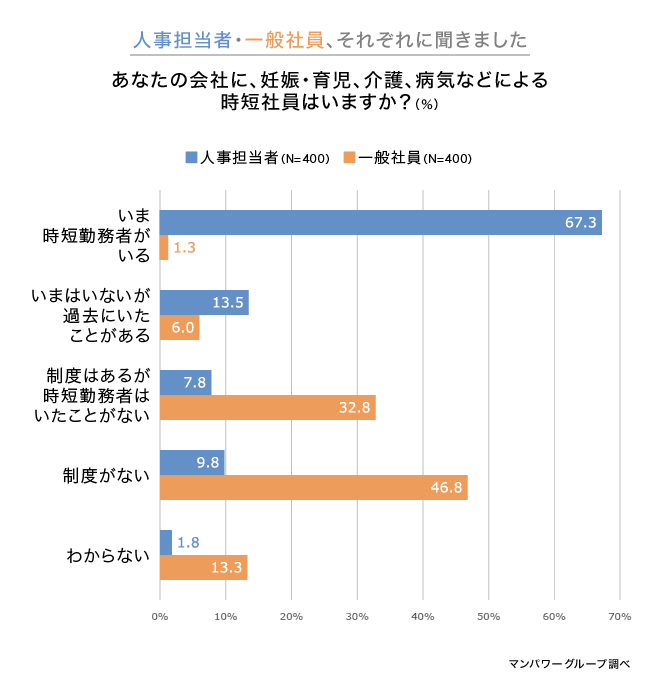

時短勤務制度の利用実態は、人事担当者と一般社員で認識に大きなズレがある

企業で人事担当者を務める社員と一般社員、それぞれ20代~50代の男女400名に、「勤務先に妊娠・育児、介護、病気などで時短勤務をしている社員はいるか?」を聞きました。

人事担当者への調査では、「制度がない」と回答した人は1割弱となっている一方、一般社員の回答は約5割にのぼっています。また、「いま時短勤務者がいる」と回答した割合も、人事担当者は7割弱と高い割合ですが、一般社員は1.3%と低い割合となっており、双方の認識が大きく乖離していることがわかりました。

「自分自身に取得する機会がない」「自分の周りで取得している人がいない」などの背景から、社内に時短勤務制度があることを知らない一般社員が多くを占めている状況が推察されます。

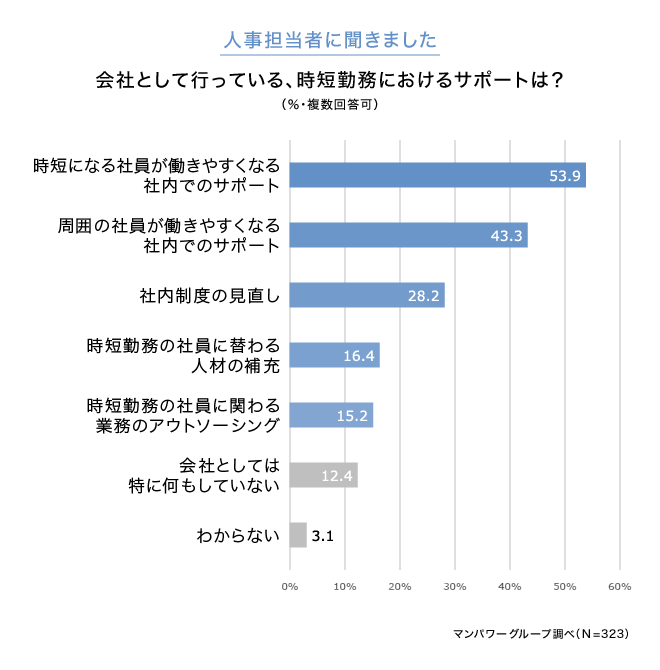

時短勤務を利用する社員へのサポートは4〜5割が実施、一方、在籍する部署や職場に対するサポートは2割未満

次に、時短勤務制度の利用において、企業がどのような社内サポート体制を整えているかを見ていきましょう。

人事担当者400名に聞いた「会社として行っている、時短勤務におけるサポート」では、「時短勤務を利用する社員が働きやすくなる社内でのサポート」(53.9%)の割合が最も高く、全体の5割超となっています。また、「周囲の社員が働きやすくなる社内でのサポート」(43.3%)も、4割超と高い割合です。

「時短勤務の社員に替わる人材の補充」(16.4%)、「時短勤務の社員の業務に関わるアウトソーシング」(15.2%)はいずれも2割弱にとどまっていますが、在籍する部署や職場の業務を新たなリソースでサポートする企業も一定数いるようです。

時短勤務をする社員と一緒に働く人たちが感じている困りごとや悩み

会社としてのサポートは行っているものの、実際に時短勤務制度を利用している一般社員には、周囲に対する悩みや、育児と両立して業務を続けることの難しさ、今後のキャリアアップへの不安などを感じているケースは少なくありません。

「周りに迷惑をかけてしまう」「周囲の目が気になって遠慮してしまう」「時短勤務によって責任ある仕事を担当できなくなった」などの悩みについて、実際のところ、職場の人々はどう考えているのでしょうか。

- 時短勤務しない社員に負担が一方的にかかる(男性・51歳/大阪府)

- 仕事の引き継ぎがうまくいかない(男性・28歳/群馬県)

- 必要な時に連絡ができない(女性・49歳/埼玉県)

- 会議などの部外者とのスケジュール調整が難しい(男性・48歳/大阪府)

- 早く帰ってしまうので、帰った後の実務を誰かが必ず引き継ぐ必要がある(女性・30歳/埼玉県)

- 時短勤務の社員の仕事を担うことで、自分の仕事が増えたり、自分の仕事が進まなかったりする。制度を利用する人と遠慮する人がいるので、そうした面でも不公平になる(男性・59歳/岡山県)

- 一番必要となる時間帯に人員が不足する(女性・40歳/神奈川県)

- 責任ある仕事を任せられない(女性・56歳/千葉県)

- 幸いにも協力できる職場なので、特になし(女性・40歳/東京都)

時短勤務制度を利用している社員と一緒に働いている人の中では、業務負担における不公平感を抱いている人や、同じ育児中の社員でも制度を利用する・しないという点で不公平になると考える人もいるようです。

また、部署や職場全体の人員不足に悩むケースも多い一方で、職場の体制づくりによっては影響を感じていないケースもある様子が見られました。

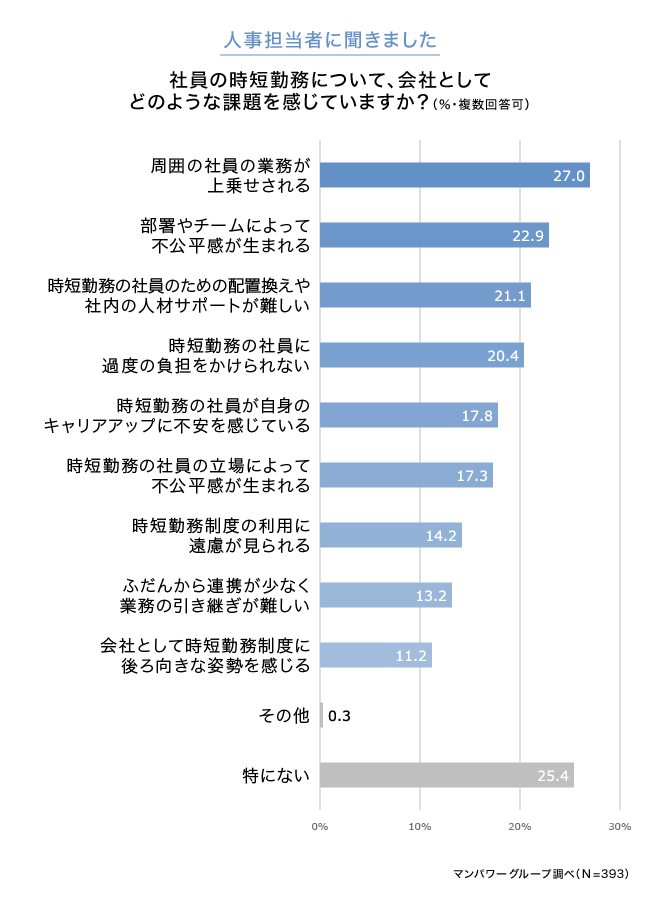

人事担当者が実感する課題のトップは「周囲の社員の業務が上乗せされる」

それでは、人事担当者が実感しているリアルな課題には、どのようなものがあるのでしょうか。

人事担当者400名に「社員の時短勤務について、会社としてどのような課題を感じているか」を聞いたところ、「周囲の社員の業務が上乗せされる」(27.0%)が最も高い割合で、全体の3割近くとなりました。

さらに、「部署やチームによって不公平感が生まれる」(22.9%)、「時短勤務の社員のための配置換えや社内の人材サポートが難しい」(21.1%)が続き、時短勤務の社員と一緒に働く職場の人々へのサポートに課題を感じていることがうかがえます。