人材育成における適切な目標設定とは?

目次

人材育成において、目標設定は成長の方向性を示す大切なステップです。しかし、「目標が曖昧」「振り返りが不十分」など、運用がうまくいっていないと、育成の成果が見えづらくなってしまいます。

このコラムでは、人材育成を意識した目標設定の考え方や、設定方法、運用のポイントを紹介します。「どう立てればいいのか」「どう活かせばいいのか」を整理しながら、理解を深めていきましょう。

企業と個人の成長をつなぐキャリア自律の視点

マンパワーグループでは、キャリア支援の専門家の監修による人材育成・キャリア開発のe-ラーニングプログラムを提供しています。

部下の育成にまつわるスキルを高める管理職向けのコースや、年代ごとの課題や関心にあわせたキャリアデザイン研修をはじめとする各プログラムの内容や、企業導入事例をご紹介した資料をご用意しております。

人材育成における目標設定の重要性とは

企業が持続的に成長するためには、日々の業務を滞りなく遂行させるだけでは不十分であり、社員一人ひとりの成長が欠かせません。目標設定は、個人の成長と組織の成果をつなぐ重要な仕組みです

社員の成長を後押しする推進力となるのが、目標設定です。目標がなければ、何をゴールに努力すればいいのか分からず、成長の実感も得づらいものです。育成する側とされる側で目標をきちんと定めれば、方向性にブレがなくなり、目標への到達度も把握しやすく、計画的かつ効率的な育成が可能になります。

目標設定を行う3つのメリット

目標設定にはどのような効果があるのか、人材育成の観点から見た具体的なメリットについて解説します。

生産性の向上につながる

目標設定によって、社員一人ひとりの「何をすべきか」「どこまでやるべきか」が明確になり、業務の優先順位や取り組み方が整理されます。その結果、無駄な作業や迷いが生じる時間が減り、個人・チームの生産性が高まります。

- 「何をすべきか」が明確になることで、集中力が高まる

- チーム内での役割分担がスムーズに

- 業務につながるスキル習得や行動改善の方向性が定まる

モチベーションアップにつながる

「何を目指しているのか」が明確になることで、仕事に対する目的意識が生まれ、達成に向けた意欲が高まります。また、達成感や成長実感が得られることで、前向きな姿勢が継続しやすくなります。

- 自分の成長が見えると、仕事への納得感が増す

- 達成が評価につながることで、報われる感覚が得られる

- チームや組織への貢献意識が育まれる

育成の透明性と納得感が高まる

育成の方針や期待される成果を明確にした目標設定ができていれば、業務に納得感を持って取り組みやすくなるだけでなく、「何が求められているか」「どこを目指すのか」が評価者と非評価者の双方でブレなく共有できます。

- 上司と部下の認識ズレが減る

- フィードバックの根拠が明確になる

- 育成の計画性・継続性が高まる

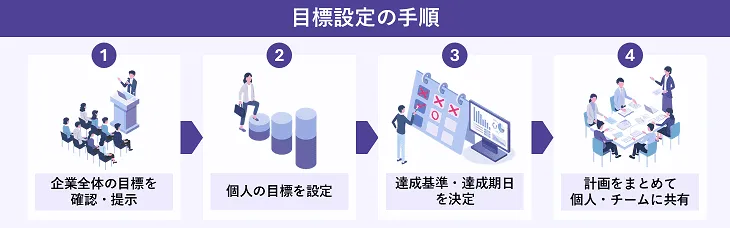

目標設定の手順

人材育成における目標設定では、社員と企業の双方が納得できる形で目標を設定することが重要です。一般的な目標設定の流れを4つのステップに分けて紹介します。

ステップ1:企業全体の目標を確認・提示する

まずは、企業全体としての目標を明らかにします。具体的には「どのような方針のもとで、どのような企業成長や企業変革を実現したいのか、それによりどのような企業業績(売上や利益)を達成したいのか」という内容です。

それらを明らかにして企業全体の目標を社員に提示します。社員への提示は、企業全体としての目標の説明だけでなく、目標を達成するために、社内の各組織や各現場に求める実績や変化も具体的に提示します。

ステップ2:個人の目標を設定する

企業から要求された組織や現場の目標を達成するために、個人の目標を設定します。

個人の目標設定方法は、上司と部下による面談の場で、上司が担当チームの目標を部下に提示します。その後、双方の話し合いにより、達成することで部下の成長を実現することのできる目標を設定します。

部下の成長を実現させるために、「現時点での部下の能力よりも高く、少し頑張れば達成できる程度」の目標を設定することが効果的です。

ステップ3:達成基準・達成期日を決める

目標を設定するにあたって、達成基準と達成期日を明確にする必要があります。「いつまで(達成期日)に仕事の成果を出す、あるいはこの程度(達成基準)の能力向上を実現する」を明らかにします。

そうすることで、ゴールや成長のために求められていることを上司と部下が認識をひとつにすることができ、連携した取り組みを行うことが可能となります。

達成基準と達成期日は、上司が一方的に押し付けるのではなく、上司と部下との話し合いにより双方が合意する形で決定することが重要です。

ステップ4:計画をまとめて個人・チームともに共有する

個人の目標がチームの目標と連動していることが理想的な運用です。具体的には、個人の成果や成長の積み重ねがチームとしての目標達成につながり、チームとしてあるべき方向性の実現につながるという関係性です。

上司は、理想的な運用を行うためにメンバーを適材適所に配置し、それぞれに相応しい役割や権限を与えましょう。チームとしての目標が達成される筋道を立てた上で、メンバーに対してそれを実現させるための計画を説明します。

目標設定の基本となる考え方

目標設定の質を高め、実効性のあるものにするために広く活用されている「SMARTの法則」、そして育成や評価の場面で使われる「OKR」と「MBO」の3つのフレームワークを紹介します。

「OKR」と「MBO」はどちらの手法にもメリットがありますが、育成の目的や組織の文化に応じた使い分けが大切です。

SMARTの法則とは

1981年に米国のジョージ・T・ドランが提唱した「SMARTの法則」は、現在でも多くのビジネスパーソンに活用されています。

実現するための成功因子となる5つの要素をもとに組み立てることで、現実的な目標設定が可能となります。「SMARTの法則」の成功因子は以下のとおりです。

Specific:具体的である

例えば、「向上させる」という表現には客観性がありません。

誰がみても明らかな向上であるとする、具体的なイメージや達成基準を目標とします。

Measurable:計測可能である

目標への進捗状況や到達度を可視化するためには、数値化された計測可能な指標が必要です。

Achievable:達成可能である

個人の技能や性質を無視した企業本位の達成困難な目標を定めてしまうと、本人の成長を妨げます。

努力次第で必ず達成できるゴールであることが大切です。

Relevant:関連性・何が生み出されるか

目標に取り組むことに対するモチベーションを上げるためには、目標達成により得られるベネフィットがなければなりません。

目標を達成することで、よりやりがいのある仕事が与えられる、ボーナスが与えられる、昇格のチャンスが得られるといったものが挙げられます。

Time-bound:期限

期限なしの目標は、単なる夢にすぎません。人は期限を設定することで、モチベーションを維持し続けながら目標達成に向けた取り組みを行うことができます。

短期的、中長期的な目標を期限つきで定めることで、具体的な行動計画が立てやすくなります。

OKR(Objectives and Key Results)とは?

OKRは「目指す姿(Objective)」と「そのためにやること(Key Results)」をセットで考える方法です。

例

目指す姿(O):お客様に新しい提案ができる営業になる

やること(KR):月に3件、既存顧客に新サービスを紹介する

特徴は次のとおりです。

- 達成率100%でなくても良い(70〜80%程度を目安とすることが多い)

- チームで目標を共有しやすい

- 評価とは切り離して運用されることが多い

- 挑戦的な目標を歓迎する文化があると、より効果的

MBO(Management by Objectives)とは?

MBOは「達成すべきこと」を明確にし、その実現度合いで評価する方法です。

例

目標:今期中に新規顧客を5社獲得する

特徴は次のとおりです。

- 達成率が評価に直結しやすい

- 会社の制度や業績管理と連携しやすい

- ただし「評価のための目標」になりすぎると形骸化の恐れがある

効果的な目標設定をするためのポイント

企業にとって、社員の目標設定は、人材育成を進める上で重要な取り組みです。効果的な目標設定とするために、留意したいポイントを解説します。

- ポイント1:社員にとって意味のある目標であること

- ポイント2:企業目標との整合性を図る

- ポイント3:一律化しない

- ポイント4:長期的な視点を持ち継続的に行う

- ポイント5:明確な達成度を測れる方法を導入する

- ポイント6:個人を孤立させず、協力関係のあつれきを防ぐ

ポイント1:社員にとって意味のある目標であること

「目標設定はさせているが、一向にそれらしい成果が見えてこない」。

多くの企業で聞かれる声ですが、この場合設定されている目標自体に問題があると考えられます。

目標設定が、対象となる社員に業務上の指示としてしか受け止められていない場合、「自分が目指すべきもの」だと本人が捉えることができません。

上司から指示されてとりあえず掲げた数値目標は、その社員にとってのモチベーションとはなりません。社員が「何のために?」「達成するとどうなるのか?」という点について、具体的にイメージできる目標であることが大切です。

目標は、設定をして終わりではありません。達成されること、あるいはそれを目指す原動力となることで意味を持ちます。また、努力や工夫なしでは安易に達成できないものであることが、社員にとっての有意義な目標となります。

ポイント2:企業目標との整合性を図る

企業側では、人材育成が経営上の重要な戦略のひとつであることを常に意識して取り組む必要があります。

人材育成では「自律性をもって思考・行動ができる社員に育てること」を重視しがちですが、自律的であるのと同時に「企業目標に沿った行動ができる社員」である必要があります。

個人と企業の最終的な目標がずれていたのでは、何のための人材育成かわからなくなってしまいます。人材育成を行うにあたっては、企業の明確なゴールを打ち出し、その方向性と一致することが大切です。

経営戦略を進めていく上で、具体的に「どのような人材を育成したらいいのか」「どのようなスキルを持つ人材が欲しいのか」「その人材を育成するためには何が必要なのか」「現時点で何を目標とさせるべきなのか」など、ニーズから導かれるものを人材育成の過程に落とし込み、現在企業が手にしている人材と照らし合わせて各人の目標設定の材料としていきます。

ポイント3:一律化しない

働き方改革にもみられるように、多様性に対応することがこれからの企業に求められています。社員の目標設定においても、画一的な「当てはめ型」は通用しない時代となりました。

社員の均一化を求めるのは、古い考え方です。個性をつぶすのではなく、個人の資質が活きる目標となるように指導をしていく意識が必要です。

個人の強みや特徴を活かした育成方法を考え、一人ひとりに達成可能な目標が設定されているのかを精査します。社員自身に気づきを与えながら、その時点でもっとも効果的な目標を定められるように促します。

ポイント4:長期的な視点を持ち継続的に行う

人材育成は一度きりの取り組みではなく、継続的な支援と振り返りを通じて成長を促すものです。そのためには、進捗確認や見直しの仕組みの整備が欠かせません。

運用においては、PDCAサイクルを活用した定期的な進捗確認と目標の見直しが一般的です。状況の変化や成長の過程に応じて、目標を柔軟に見直すことも重要ですが、目標の変更が可能だからといって、安易な妥協を許すと育成の意義が薄れてしまいます。目標の達成に向けた努力や工夫を促すためにも、目標変更の判断基準や運用ルールはあらかじめ定めておきましょう。

また、1on1面談などの計画的な実施は、個別の状況に応じた支援が可能になります。目標管理を行う側の社員には、コーチング研修を実施するなど、目標管理の質を高める取り組みもあわせて行うとさらに効果的です。

ポイント5:明確な達成度を測れる方法を導入する

的確な目標設定は人材育成の成功につながる大きなポイントですが、その達成度の測定方法についても明確に定義されていなければなりません。

目標設定の運用がうまくいかない理由の多くは、設定された目標に到達できたかどうかの確認ができないままに取り組みを終えてしまうことにあります。

設定される目標は必ずしも数値的なものばかりとは限りませんが、「頑張った」的な評価とならないための工夫が必要です。目標に対する定性・定量的評価をどのような基準や尺度で行うのかを目標設定の段階から明確にしておかないと、消化不良に終わってしまいます。

数値化できないものについては、行動記録などのエビデンス的な要素を社員にも意識させ、何をもって目標に近づけたのかを明確にするようにします。

ポイント6:個人を孤立させず、協力関係のあつれきを防ぐ

個人の目標であっても、組織内でのバランスは重要です。自分の目標達成が相手の目標達成を妨げる可能性がある――そんな構図が生まれると、チーム内の関係にあつれきが生じかねません。

こうした事態を防ぐためには、管理者がそれぞれの業務配分やリソース状況を十分に把握している必要があります。

加えて、目標をチーム内で共有し、互いの目標とリソースの関係性を可視化するのも有効な方法です。複数の視点を経ることで、目標の内容がより現実的で具体的になるだけでなく、チームとして目標に取り組む一体感も生まれます。

目標設定・管理の企業事例

実際に企業ではどのように運用されているのか、目標設定・管理にまつわる3つの企業事例を紹介します。

事例1 目標設定とフィードバックを通じた成長支援

製造業A社(従業員50名未満)では、社員が業務経験を通じて社会に貢献しながら自ら成長できる人材となることを目指し、人材育成に力を入れています。

中期経営計画の達成と連動した個人業績および能力向上に関する目標を、管理職と社員が共同で設定し、評価終了後には上司からのフィードバックシートをもとに、今後の課題や目標などを話し合う機会を設けています。

これにより、社員が自らの成長に主体的に向き合う姿勢を育むことに成功しています。

事例2 自律的な目標設定と上司の伴走支援

大手自動車メーカー傘下のB社では、社員が自ら目標を設定し、上司が積極的に支援する目標管理制度を運用しています。それにより、社員の「自己の成長や達成感を得ることによる満足度の向上」や「やる気の向上」が実現され、上司と部下が共に成長しうる制度としての運用効果が得られています。

事例3 OKRを活用した短期サイクルでの目標運用

フリマアプリを手掛けるC社では、OKR(Objectives and Key Results)を用いた目標管理を行っています。

「グループ全体→事業部→部署→チーム→個人」という順にOKRを設定し、3カ月ごとの短いサイクルで評価・OKR設定。OKRでは挑戦的な目標設定が推奨されており、企業の掲げる「バリュー」の実践度や、目標達成の過程で見られた成果やパフォーマンスに評価軸を置いています。

OKRを組織全体と個人のコミュニケーションツールと捉えており、チャレンジングな企業カルチャーの醸成にも寄与しています。

まとめ:目標設定を実効性のあるものにするために

目標設定は、「決めて終わり」ではなく、継続的に取り組める仕組みがあってこそ意味を持ちます。

変化の激しい今の時代には、アメリカの心理学者ダグラス・ホールが提唱した「プロティアン・キャリア(Protean Career)」の考え方が参考になります。キャリアの主体は社員自身にあり、企業内の地位や昇進ではなく、環境の変化に応じた個人の成長や満足感を軸にキャリアを捉えるというものです。この視点を持つことで、目標設定は企業から与えられるものではなく、自分自身の成長のための手段として位置づけられるようになります。

一方で、個の成長が企業の成長につながるような関係性を築けるかどうかが、これからの人材育成の鍵となります。そのためには、評価をする立場が効果的な目標設定やその管理方法を理解し、個々の状況に応じた支援ができるようになることが重要です。こうした運用を支える枠組みの構築が、企業側の取り組みとして求められます。

関連記事

人材育成に関して、より全体的に理解したいという方にはこちらのコラムもおすすめです。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次