「管理職になりたくない」が8割!出世したくない理由とは?

目次

「キャリア面談をしても管理職への意欲がない」「管理職のチャンスに後ろ向きだ」など、社員が管理職になりたがらないという人事・経営者の声は少なくありません。

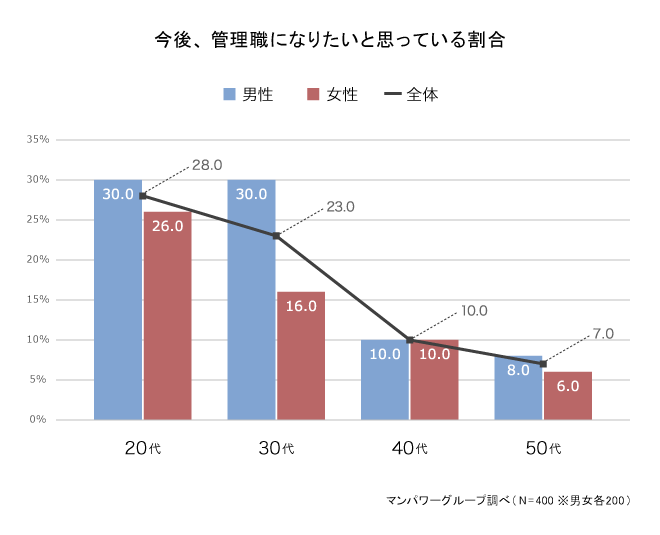

会社に入ったからには、活躍し出世したいという価値観は薄れつつあり、マンパワーグループが2020年に実施した調査結果では、約8割の人が「管理職になりたくない」と回答しています。

関連調査データ:8割超の一般社員が「管理職になりたくない」と回答。その理由とは?

関連調査データ:8割超の一般社員が「管理職になりたくない」と回答。その理由とは?

管理職は企業の経営方針を現場に浸透させ、その実行を推進させる存在です。つまり優秀な管理職の有無が企業の業績に直結してきます。

この記事では、なぜ管理職が敬遠されるのか、企業として改善できる点はあるのかなど、原因と対策について解説します。

管理職になりたくない7つの理由

管理職になりたくない理由を見ると、「楽をしたい」「上司が嫌い」などの俗人的な意見は極少数で、まじめに働き考えているからこそ、切実に管理職になりたくないと考えているようです。それぞれの理由について詳しく解説します。

1. 責任が重すぎると感じる

管理職は自分の成果だけでなく、担当する部署全体の目標達成までが責任範囲であり、新入社員や年上の部下など、背景や実力が異なるメンバーを率いて、チームとしての大きな目標を達成していく役目を担っています。

これが簡単な役目ではなく、人間関係での苦労や経営層からの叱責など、メンバーは少なからず管理職の大変そうなシーンを目にしています。

管理職だからこそのやりがいや称賛、処遇などがあることを知っていても、「プレッシャーや責任が重すぎる」「やり切れる気がしないし、自信がない」「自分の器にあわせた今の役割でいい」と考える部下は少なくありません。

「あなたならできる」と周囲が期待しても、失敗を嫌うタイプの人材は特に、リスクを取るより、安心・安全に堅実にキャリアを積み、確実にできるようにならないと一歩を踏み出せない傾向があることを覚えておきましょう。

2. 業務や残業が急増する

管理職になると、経営や部長など部門間の調整や上司・他部署への根回し、部下一人一人に対しての業務指示やコミュニケーション、育成指導など、担う業務の幅も量も広がります。

また、プレイングマネジャーとして管理職を担いながら、メンバーの誰よりも高い個人目標を担い活動している人も多くいます。このように“体制”が原因での残業増加も起こっています。

さらに働き方改革による時間外労働の上限規制の影響から、本来ならば生産性を向上させ総労働時間を削減する必要があるものの、実際にはそれがままならず管理職が部下の業務を引き取ることが少なくないことも、残業増加に拍車をかけています。

3. 適性がないと感じる

学生時代からリーダーとして部活やチームをまとめあげた経験がある、マネジメントが好きだし向いているという人材の数は多くはありません。

管理職に適性があるかのアセスメントを行うと、優秀な人材でも「リーダーより参謀役が向いている」と自己認識しているケースが見受けられます。多くのビジネスパーソンは、自律的に活躍して実績を積み上げ、専門性や経験を積んでいくほうが向いていると感じており、プレイヤーや職人タイプであると自己認識しています。

マネジメントは資質ではなくあくまで役割であり、それらはスキルの習得で対応可能ではありますが、自分には管理職としての適性がないと思い込み、管理職になりたくないと諦めてしまっているケースもあります。

一方で、リーダーになりたい人の中には自己顕示欲が強すぎる人もいます。リーダーや管理職になりたいという人材を、やる気だけで判断してリーダーや管理職にするにはリスクがあることも覚えておきたいところです。

関連記事

管理職の教育 課題は客観的視点

4. プライベートとの両立が大変

プライベートを顧みず仕事一筋にがむしゃらに働くのではなく、オンもオフも大切に自分らしく活躍したいと考える人が増え、世の中全体が働き方改革の浸透などそれを後押しする流れになってきています。そのような中で、仕事に忙殺されている管理職の背中を見ると、そうはなりたくないと考える人が増えるのも頷けます。

多くの人は、仕事と自分の生活のどちらも充実したライフスタイルを実現したいと考えています。また、優秀な人材のなかには、副業やプロボノ(自身の知識やスキルをいかした社会貢献活動)を行い、自身の成長や次のステップに備えた自己投資をしたいと考える人もいます。

また、団塊世代を親に持つ世代は、予期せぬ介護に直面することが増えてきています。管理職になれば介護や育児と仕事の両立は難しいと判断し、一般職のままでいるほうが自分には適していると考える傾向は、時代の流れとも言えます。

5. 収入が減る・割に合わないと感じる

管理職になると残業代が支給されなくなる代わりに、基本給が上がり管理職手当が支給されることが一般的です。ただ、一般職で残業手当をもらっていた時のほうが、管理職になってからよりも月の手取り額が多くなるという、報酬の逆転現象が起きている企業が少なくありません。

職責が重くなり業務も増えたのに、一般職の部下より手取りの報酬額が下がることは、正直やりきれないと感じるのも仕方がありません。会社や人事が「管理職は重要な役割なので管理職手当として報いている」と理屈で説明しても、管理職に出世して仕事が大変になるのに、実際の収入が減り、割に合わないことが予測できるのであれば、管理職になりたくないと考えるのは当然と言えるでしょう。

6. 人間関係が大変そう

管理職はまさに組織の中の「中間」の存在です。経営層から目標達成に関するプレッシャーをかけられ、下からは突き上げられる。他部署との調整や部下のトラブルへの対処など、対応する中身も大変なものばかりになります。

「自分の役割でも責任でもない」ことの調整や折衝も多く、管理職と言いながらも、決定権を持っていない学級委員のような立場のケースでは、ただただ間に入って調整する「板挟み」の状態に陥ってしまい、人間関係でのストレスを抱えやすい状況にあります。

業務以外の人間関係などの対処で苦労し、振り回される上司の姿を見てしまうと、自分の役割に全うすることに集中して労力を使いたいと考える部下も少なくないでしょう。

7. 長く在籍するつもりがない

「会社に一生を捧げる」という考え方は昔に比べて減少しています。バブル崩壊後の終身雇用や年功序列の変化に苦しむ親世代を見てきたため、特に若い世代の価値観が変わってきています。

今は、会社一筋はリスクとさえ考えている人が増え、自分らしくキャリアを積むために転職や副業、起業・独立を視野に入れることが当たり前になりました。「二人に一人が転職する時代」と言われることが、それを物語っています。そもそも、長く今の会社に在籍するつもりはなく、管理職まで目指すことを選択肢にすら入れないというケースもあるのです。

「管理職になりたくない」を引き起こしている5つの原因

管理職になりたくない根幹の理由は何かというと、今の管理職の働き方を見て管理職として働くことに魅力も希望も感じていないからにほかなりません。

決して今の管理職が無能だとか人柄に惹かれないということではなく、組織運営の構造的な問題に起因しており、その原因は5つあります。

管理職のスキルアップが個人に委ねられている

多くの企業は、担当者として一人前になるまでは研修やOJT等の教育を手厚く行いますが、一人前になった後は「スキルアップは自己啓発で頑張ってね」と本人任せにしてしまう基本スタンスであることがほとんどです。

これまでは、上司を含め先人の背中を見ながら学ぶことが当たり前でした。研修等であえて教えなくても身についているはず、ビジネスパーソンとして一人前以上の大人なのだから、経営や上から言われなくても自ら学びとるべき、という人材育成観が経営層や人事に残っていることが、問題のひとつです。

終身雇用・年功序列で成長した時代であれば、先人のやり方どおりに真似をすれば、それが正解だったかもしれませんが、今はリスキリングによって新たなスキルを身に付けなければビジネスの変化に対応しきれないといわれる時代です。今の時代、先人達のマネジメント方法やノウハウは、そのままでは現場で通用しませんし、管理職が勝手に育ってくるまで待てる余裕も現場にはありません。

管理職になった途端にさまざまな対処を求められても、マネジメントスキルが身についていない状態で、正解を模索する時間もなければ、「一生懸命頑張る」ことしか選択肢がなくなってしまい、本質的なスキルアップからはかけ離れてしまいます。

人事が管理職になる人材に対してそれぞれに応じた適切な支援を実施したいと考えていても、経営層は、何より現場経験が一番成長すると考えており実務を優先させるため、マネジメントの育成に重きをおかない傾向があります。

結果、「上層部は現場経験によるスキル習得を重視しているが、新任管理職に対して何も教育しないというのもどうか」というジレンマから、人事が形式的な管理職研修を行うこともありますが、残念ながら数時間程度の研修を実施するだけでは、大きな効果は期待できません。

管理職の権限が限定的で、ムダな仕事を止めることもできない

多くの日本企業では管理職の権限は非常に限定的です。合議制を取り、経営陣が決済するか、会議で「みんな」で決める文化が根付いているからです。実際、課長決済権限は数万円程度の少額である企業は多いものです。

忙しいにも関わらず「今となっては必要ないルーティン仕事」を止める権限がなく、ムダだと思っていても、ずっとやり続けるしかないケースも散見されます。

また、管理職には経営陣含め、関係先や他部署などから仕事の依頼が舞い込みます。部下にふりたくても、既に仕事で手一杯で余裕がなさそうで頼めない、説明する時間が割けないので任せられない、どうせ最終チェックは自分がやらなければならないなどと考えた結果、自ら仕事を抱え込んでしまう人もいます。

管理職のマネジメントスキルが時代遅れになっている

管理職のマネジメントスキルが今の時代に合ってないことも、一般社員が管理職になりたくないと感じる大きな要因の一つです。

指示や報告を徹底するマイクロマネジメントや「気合」や「根性」という精神論を重視したリーダーシップは、部下は上司の背中を見て育つことが前提です。以心伝心で部下は上司の意図を汲み取ることで仕事を覚え、それが円滑なチームワークに繋がるなどという、時代に合わない価値観やマネジメントスキルで仕事を進める管理職に違和感をおぼえるものの、それに合わせないと物事が進まなくなり、やりにくくなるほか、評価にも影響するとなれば、なかなかボトムアップでの改善には至りません。

時代に合わないマネジメントをする管理職を見て、自分の未来のキャリアを描くことができないと痛感することも管理職になりたくない大きな原因になります。

働く価値観が違う

終身雇用が当然だった時代には、自分の生活を守ってくれている会社や上司のために一生懸命働くという人もいましたが、今は社会も働く人の価値観も大きく異なります。

若い世代、特にZ世代は情報化社会の中で育ち、視野を広く持っています。「社会や世の中をよくしたい」「会社員にこだわらず、自己実現したい」といったような多様な価値観をもっているため、会社や上司のためだけに働く気持ちはあまりありません。

業務の評価が高く、会社や上司に感謝していても、自分の目標に合った選択肢が他にある場合は、転職なども厭わず目的を達成できる道を選択します。

職位と報酬が見合わない

管理職の業務量や責任と報酬が見合っていないことも、一般社員が管理職になりたくない原因であることは前述のとおりです。仕事の難易度もあがり、業務量も責任が増えるのに、報酬は一般職である現状とあまり変わらないか、今より手取り額が下がるのであれば、割に合わないと考えるのは普通です。

名目上は管理職の肩書を与え残業代を支払わない「名ばかり管理職」の問題もあります。労働基準監督署による指導が入り、管理職の肩書がついていてもマネジメント業務よりも一般社員と同じ仕事が圧倒的であれば、一般社員であると判断され、残業代を遡って支給されるケースも増えました。しかし、これらは一般社員が管理職になる促進剤にはなりません。働いた分、報酬に反映されるという最低限の約束に過ぎないからです。

管理職として、その職位と責任に見合った報酬を得てなければ、「責任と業務が多い役割の人」としか一般社員の目に移りませんし、管理職にそういう働き方を強いる会社の管理職につきたいとは考えなくなるのです。

人事担当者が行うべき6つの施策

管理職に魅力を感じないことは企業の構造問題であると解説してきましたが、経営や人事が適切な対策を実施することで改善することが可能です。ここからは構造問題を解決する6つの施策について詳しく解説します。

「止める会議」でムダや仕事を物理的に減らす

管理職は業務が集まりやすいポジションです。そこで実施していただきたいのが「止める会議」です。

やらなくても良い仕事やムダとわかっていても続けている仕事を、最低でも年に1回は「止める」意思決定をします。仕事を止める権限は経営陣にありますが、仕事に追われ、振り回されているのは現場です。管理職を中心に、現場で賞味期限切れになった仕事、やり過ごしても何とかなっている仕事などを洗い出し、「止める」「見直す」「残す」のどれにするか、その理由を集計し、経営会議にかけるのです。

Webを使ったアンケートシステムを使えば簡単に集計ができます。経業務覧と形骸化した理由を読めば、経営陣も即断しやすく、やらなくていい仕事を消していくことができます。部署をまたがる仕事なども、管理職同士ではお互い気を使って調整する手間と時間がかかりますが、経営陣なら即座に判断できます。

目の前で次々とハイテンポに生産性につながらない仕事が消えていくので、経営陣も達成感を得やすく効果絶大です。この結果、本来やるべき事に注力する時間が増えるため、業績の向上にもつながります。

業務フローの見直しと効率化

管理職の生産性をあげるため、「止める会議」でムダな仕事を無くした上で、最適で効率的な業務フローになるよう見直すことが必要です。また、効率化のためにITツールの導入も検討しましょう。

例えば、書類作成後に延々と回議と承認のハンコをもらうというフローをリアルに繰り返す姿は一般社員からみても非効率ですし、仕事の仕方が今の時代に合っていません。今はテクノロジーが発達したお蔭で、ITツールの操作方法もスマホを操作するような直感的なもので済むものが多くなってきました。

最初は戸惑いや抵抗があっても、業務が速くラクに進むこと体感できるようになれば、もう元の非効率なやり方に戻ることはありません。ITツールを通して仕事が速くラクになるのは管理職だけではありません。管理職が関わる仕事は全社に及ぶので、会社全体の効率化にも繋がります。

すぐに役に立つノウハウを管理職研修で伝える

マネジメントスキルの向上ができない管理職研修はコストの無駄です。管理職研修ではあるべき姿を教え込む説教型だけではなく、今現場で起きている課題をすぐに解決できるような具体化したノウハウを伝える研修も重要です。実際に現場で効果が出れば、すぐに現場に広がり、定着化します。

また、管理職研修は常にアップデートしましょう。今の管理職層が若い頃学んだことなどは今の現場には残念ながらあまり響きません。現場で切実に困っているテーマを細かく分け、「昔の正解はこう、今の正解はこう」と対比しながら説明を行うことも効果があります。

例えば、仕事の任せ方でも「私が最後は責任をとるから、任せる」と言われた場合、管理職世代は過去に嬉しく思った思い出があったとしても、今は「責任をとれる権限もないのに何を言っているのか」となりかねません。今の現場メンバーには「任せるからやってみて。もし何かあれば一緒にやるから安心してね」と言った方が響くーーなど、現場で実際に接する人に対して、どんなアプローチをすれば良いか、コツと事例をセットにした研修の方が、短時間でも効果があります。

キャリアを考える機会とキャリアパスを提供

社員にキャリアを考える機会や、キャリアパスの提示を提供するだけでは管理職に対する意欲の醸成に逆効果になりかねません。一般社員は経験を重ねた結果、「私はこの組織ならこうなりそうだ」という未来予想図を感じ取っています。管理職へのキャリアパスをただ示すだけでは、そのキャリアパスにのっているごく少数の人向けのものになってしまい、それ以外の人材は逆にキャリアや成長を諦める方向でモチベーションが下がってしまいます。

キャリアの仕組みや打ち手もアップデートしましょう。一つのキャリアゴールを目指すスタイルから、自分の持ち味を活かすことでキャリアや働き方の選択肢を増やすスタイルへ、キャリア研修を切り替えるのです。目指す姿と現状のギャップに嘆くこともなく、等身大の自分から可能性を引き出すアプローチで、モチベーションも持続します。成長に伴い選択できるキャリアパスも増えるため、挫折することなく自分らしく活躍する術を見出せます。

その結果、管理職像も人の数だけバリエーションが生まれます。そのバリエーションの数に応じて、キャリアのお手本や相談相手となるメンターのバリュエーションも増え、会社としても人材の層が分厚くなるメリットが生まれます。

管理職になりたい/なりたくないの二択ではなく、自分らしく会社や仕事を通して活躍する選択肢が社内に増えるので、社員のエンゲージメントも上がる効果も狙うことができます。

評価制度や処遇の見直し

管理職の役割がきちんと機能し、管理職になる人材に活躍してもらうためにも、人事制度を見直すことは必須事項です。管理職はどんな役割を期待され(お願い)、それを果たすとどうなるか(約束)の筋道をきっちり決め、守ることが肝心です。

報酬も一般社員と管理職で逆転現象がないようにすることはもちろん重要ですが、それだけでは足りません。今は企業の報酬や処遇に関する情報がインターネットなどを通じて簡単に知ることができます。労働市場から見て、我社の報酬水準をどれくらいであるべきか社員は見ています。

報酬水準の平均値さえ払えば処遇として充分とするか、報酬水準は平均値だが、活躍に応じてインセンティブなどの報酬をここまで出す、など処遇のポリシーをハッキリさせることが重要です。

管理職候補向けの研修(一般社員)

管理職だけに注力するのではなく、管理職候補の段階から育成を強化していくことも大切です。管理職候補の段階から、管理職として活躍するためのスキルや要件を学び、身につける機会を得ることで、管理職としてのレディネス(準備)を充実させておきます。

例えば、未経験でいきなり100mを潜れといわれても誰もができることではありません。100m潜るための知識やスキル、経験を積み「やれる感」と「自信」を持たせたレディネス(準備)を終えた状態ではじめて、100m潜る気になり、100m潜ることに成功するのです。

一般社員を管理職候補として研修することで、一般社員は自分が管理職として活躍する姿がイメージできるようになり、マインドセットができます。その結果、モチベーションも上がり、今の仕事により集中して頑張れるようになるため、組織全体の活性化にも繋がります。

キャリア開発・階層別・課題別のセミナー

マンパワーグループでは、人材育成・組織開発などを中心にサービスの提供を行っています。人材育成分野では、さまざまなタイプの研修メニューを用意しており、課題や状況に合わせたカスタマイズも対応可能です。ご興味のある方は下記の資料をダウンロードください。

まとめ

「管理職になりたいと思う社員が少ない」と嘆き、𠮟咤激励するだけでは、この問題の本質的な解決にはなりません。従業員が「管理職になりたくない」と感じる背後には、これまで紹介してきたように明確な理由や懸念点が存在します。

企業は従業員の置かれている立場や価値観や考えを理解し、内部の制度や環境を見直す必要があります。「できない管理職をどうすればいいのか?」ではなく、管理職の本音をヒントに「管理職が本来の役割を果たし活躍できるようにするには、どういった環境が必要なのか」という観点から問題や解決策を考え、従業員に響く打ち手を見つけていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次