【企業向け】派遣法の3年ルール完全ガイド|無期雇用・延長方法・罰則を徹底解説

目次

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

派遣会社が派遣先企業に派遣社員を就業させる場合、法律により派遣できる期間が制限されています。この定めを「派遣3年ルール」といいます。

本記事では派遣3年ルールの制限内容と制度が導入された背景、派遣社員の契約期間を延長する方法、派遣3年ルールに違反した場合の罰則や行政処分などのペナルティについて解説します。

派遣3年ルールとは

労働者派遣法では、派遣社員が同じ事業所の同じ部署で就業できる期間は、派遣就業開始日から原則3年までとしています。これを一般的に「派遣3年ルール」と呼んでいます。

3年ルールは、2015年の労働者派遣法改正で導入されました。元々、派遣社員は一時的な人員補充や専門知識を持つ即戦力として活用され、長期雇用は想定されていませんでした。

しかし、派遣期間に制限がない専門26業種では、派遣社員が長期間同じ企業で働くことが増え、労働者に不利な状況が発生しました。また、一部企業は契約上だけで専門職扱いし、実際には専門性のない業務を行わせるケースが問題視されました。

これらの問題を受け、正社員の雇用機会を確保し、有期雇用労働者を保護するため、2015年の法改正で派遣期間特例が撤廃され、職種を問わず3年ルールが適用されることになりました。

関連記事

派遣法のこれまでの改定の流れについては、「【早見表】労働者派遣法改正の歴史|2023年の最新情報」で詳しく説明しています

5年ルールとの違い

5年ルールとは、労働契約法により、同じ職場で勤続年数を5年超えた労働者が、希望した場合に「無期雇用」への契約変更を申し込むことができる制度を指します。申し込みを受けた企業は、これを拒むことはできません。

この制度は、派遣社員だけでなく、有期雇用契約を締結しているすべての労働者に適用されます。

無期雇用契約への移行が成立した場合、会社都合で雇用契約を終了する場合は、30日前の解雇予告など正社員と同じ条件が適用されます。

しかし、必ずしも給与などの待遇面において、正社員と同じ条件で雇用契約を結ぶ義務はありません。

関連記事

5年ルールについては「【企業向け】労働契約法18条の無期転換ルールで注意すべきポイント」で詳しく説明しています

派遣3年ルールの適用条件

派遣3年ルールの対象となるのは、派遣会社と有期雇用派遣契約を結んでいる派遣社員です。有期雇用契約で働く派遣社員が多く、一般的には派遣先での業務が終了すると、その派遣契約も終了します。

ただし、派遣会社が次の派遣先を紹介する場合もあり、雇用契約が継続するケースもあります。

派遣社員が派遣会社と無期雇用派遣契約を結んでいる場合は、雇用期間の定めがなく3年を超えて働くことが可能なので、派遣3年ルールの対象外です。これについては、次の章で解説します。

派遣3年ルールの例外

派遣社員が有期雇用派遣契約を結んでいる場合でも、以下のケースでは例外として「派遣3年ルール」の対象外となります。

- 無期雇用契約を結んでいる派遣社員

- 派遣社員の年齢が60歳以上

- 期限のあるプロジェクトに従事している

- 日数限定業務を行っている

- 産前産後休業、育児休業、介護休業を取得中の従業員の代替え業務を行う場合

- 3年間の途中で部署を異動している場合

無期雇用契約を結んでいる派遣社員

派遣社員と派遣会社が雇用期間の定めを設けず、正社員のように雇用契約を締結している場合、派遣期間の制限を受けません。「無期雇用派遣」と呼ばれたりします。

無期雇用派遣については、「無期雇用派遣とは?|企業・求職者別にメリット・デメリットを解説」で詳しく解説しています。

派遣社員の年齢が60歳以上

派遣社員が、就業開始日または就業開始日から3年経過時点で60歳以上の場合は3年ルールの適用外です。

例えば、派遣就業開始時が58歳で、3年後には61歳になる場合が該当します。

期限のあるプロジェクトに従事している

終了日が決まっているプロジェクト業務などの場合、派遣就業期間が3年を超えても、プロジェクトの終了日まで派遣を継続できます。

例えば、2020年4月1日から始業、終了予定日が2025年3月31日の場合は、プロジェクト終了まで就労が可能です。

日数限定業務を行っている

1カ月間の勤務日数が通常の労働者より少なく、月10日以下で、かつ労働時間が通常の労働者の半分以下の場合が該当します。

産前産後休業、育児休業、介護休業を取得中の従業員の代替え業務を行う場合

これらの休業制度を利用中の従業員の業務を代わりに担う目的で派遣されている場合などが該当します。

3年間の途中で部署を異動している場合

派遣先企業での就業開始日から3年間の途中で部署を異動した場合、異動前の部署での就業期間はリセットされ、新たに3年間の就業が可能となります。

例えば、経理課で2年間勤務した後に、営業部に異動した場合、営業部では3年間就業できます。

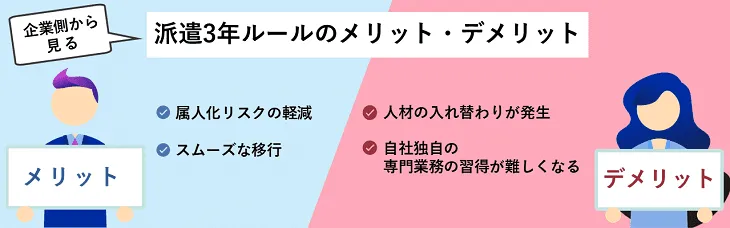

企業側から見る派遣3年ルールのメリット・デメリット

派遣3年ルールがあることによる派遣先企業へのメリットとデメリットは以下のとおりです。メリットとデメリットを考慮し、効果的な人員計画を策定することが重要です。

派遣3年ルールのメリット

属人化リスクの軽減

派遣社員の就業期間が原則3年までに制限されているため、特定の業務が特定の人に依存しにくくなり、属人化のリスクを避けられます。

スムーズな移行

3年の派遣期間終了後に派遣社員を直接雇用することで、業務の引き継ぎや教育期間を短縮できます。既に業務スキルや職場適応が確認できている人材を採用できるため、ミスマッチの心配が少ない点が大きなメリットです。

派遣3年ルールのデメリット

人材の入れ替わりが発生

原則、3年以上同じ派遣社員を受け入れることはできません。そのため、最大3年ごとに代替要員の配置が必要になります。これに伴い、新たな教育や業務への適応期間が必要になります。

自社独自の専門業務の習得が難しくなる

派遣社員が長期的に同じ業務に従事できないため、専門知識やスキルの継続的な蓄積が難しくなることがあります。特に自社独自の業務や高度なスキルが求められる業務では、3年では不十分な場合があります。

2つの期間制限 事業所単位と個人単位

「派遣の3年ルール」で定められている期間制限には、「事業所単位による期間制限」と「個人単位による期間制限」の2つがあります。

ここからは、このふたつの期間制限について、さらに詳しく説明します。

事業所単位の期間制限

「事業所」とは雇用保険の適用事業所と同じく、下記1から2について、実態に即して判断されます。

- 工場や事務所、店舗などの場所がほかの事業所から独立していること

- 人事、経理、指導監督、働き方などが経営単位としてある程度独立していること

- 工場、事務所、店舗などは、一定期間継続する施設であること

事業所単位の期間制限は、「派遣先の同一事業所に派遣社員を派遣できる期間は最大3年まで」とされています。

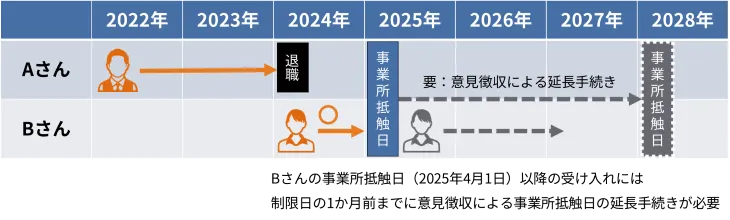

例えば、初めて派遣社員を受け入れる事業部で、2022年4月1日から派遣社員Aさんが就業開始した場合、派遣契約期間の制限日は2025年3月31日であり、2025年4月1日が抵触日(派遣契約期間の制限が切れた翌日のこと)になります。

仮にAさんが、2024年4月1日に退職し、後任として派遣社員Bさん2024年4月1日が働き始めたとしても、事業所抵触日は変わらず2025年4月1日であり、2027年4月に延長はされません。

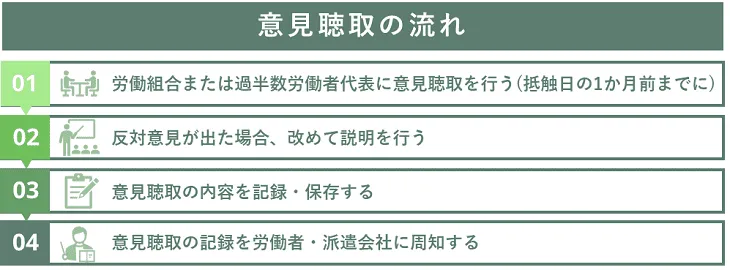

事業所単位の期間制限を延長することは可能ですが、その場合、期間制限日を迎える1か月前までに、派遣先企業の労働者の過半数で組織される労働組合あるいはその代表者に意見聴取をするなどの手続きが必要です。

また、事業所単位の期間制限は、個人単位の期間制限より優先されます。

個人単位の期間制限

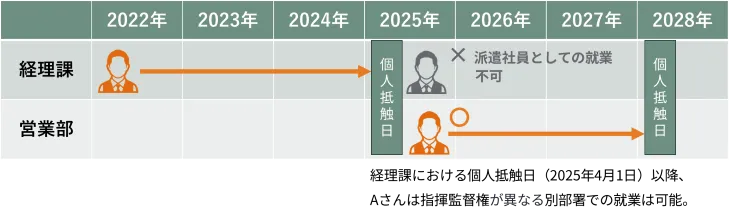

個人単位の期間制限は、「同一の派遣社員を派遣先の同一部署に派遣できる期間は最大3年まで」になります。

例えば派遣先企業の経理課で2023年4月1日から就業を開始した派遣社員Aさんの場合、派遣契約期間の制限日は2026年3月31日であり、2026年4月1日が抵触日になります。

この場合の「部署」とは「○○部」「○○課」「○○グループ」など、部長や課長などの部署長が部署内の労務管理における指揮監督権を持っている組織をいい、実態に即して判断されます。

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

3年を超えて働いてほしい場合の対処法

派遣会社から受け入れている派遣社員との契約を、個人の抵触日を迎える3年を超えて継続したい場合、以下の方法で継続して働いてもらうことができます。

事業所単位の期間制限は延長手続きを行う

事業所単位の期間制限は、意見聴取を行うことで延長することが可能です。

意見聴取については、「意見聴取とは?派遣先企業が行うべき手続きの流れについて解説」で詳しく解説しています。

直接雇用に切り替える

派遣会社に相談の上、派遣社員に対して直接雇用を申し込み、派遣社員が同意すれば、派遣先企業と派遣社員の間で雇用契約を締結します。

同一派遣先の同一部署で3年以上就業する見込みがある派遣社員が、派遣期間終了後も引き続き就業を希望している場合、派遣会社が派遣先企業での直接雇用を依頼する可能性もあります。

派遣社員の直接雇用については、「【人事担当者向け】派遣社員を直接雇用に切り替える方法」で解説しています。併せて、「【キャリアアップ助成金】派遣社員の直接雇用も対象となる助成金」もご覧ください。

部署異動する

派遣社員が同一事業所の同一部署で就業できるのは最大3年までですが、同一事業所でも別の部署や課での就業であれば、新たに3年間の上限まで派遣社員を受け入れることができます。

ただし、この場合、事業所が3年を超えて派遣社員を受け入れることになるので、事業所単位の期間制限を延長する手続きが必要です。

なお、派遣先企業は、派遣社員の受け入れ時に派遣社員を特定することはできません。そのため、派遣社員を部署異動させた場合、派遣社員を指名したとして労働者派遣法違反になる可能性があります。

また、業務内容が従前と同一にもかかわらず、契約を延長するために派遣社員を別の部署に異動し就業させた場合も、労働者派遣法違反になる場合があるので注意しましょう。

派遣会社と無期雇用化について相談する

派遣会社と無期雇用契約を結んでいる派遣社員を受け入れることで、派遣期間の制限を受けず長期的に就業してもらうことができます。

ただし、派遣会社と派遣社員の双方が、契約を有期雇用契約から無期雇用契約へ切り替えることを了承する場合に限られます。派遣会社によっては、無期雇用契約の扱いがない場合もあります。事前に派遣会社に派遣社員の雇用形態の変更が可能かどうか確認しておくようにしましょう。

TIPS

派遣会社が無期雇用契約を締結している社員を派遣する、無期雇用派遣(常用型派遣)と呼ばれるサービスを提供している派遣会社もあります。マンパワーグループでは、主に下記の2つの職種について、無期雇用派遣サービスを提供しています。

【オフィスワーク限定】若年層の無期雇用 「M-Shine」

インフラエンジニアの無期雇用派遣 「SODATEC」

派遣先が知っておきたい派遣法とは

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

派遣3年ルールに違反した場合の罰則

派遣先企業が派遣契約期間制限日の翌日以降、契約延長の手続きをせずに派遣社員を就業させていた場合、労働契約申込みみなし制度の対象になります。

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先企業が労働者派遣法違反であることを承知の上で派遣社員を受け入れた場合、派遣社員に対して労働契約を申込んだものとみなされる制度をいいます。この場合、当該派遣社員から派遣先企業に対して直接雇用希望の申出があれば、従業員として雇用する義務を負うことになります。

また、派遣3年ルールに違反した場合、契約している派遣会社が都道府県労働局から助言・指導・指示を受けることになり、行政処分として「業務改善命令」「一般労働者派遣事業の全部もしくは一部停止命令」「業務廃止命令(一般労働者派遣事業許可の取り消し)」の対象になる場合があります。

派遣3年ルールへの適切な対応に向けて

派遣社員の保護を目的とした労働者派遣法は1986年の施行後、派遣社員を取り巻く社会情勢に合わせて改正を重ねてきました。労働環境の変化を背景としてこれからも改正が続くと予測されます。

派遣社員を受け入れる企業の人事労務担当者としては、派遣3年ルールの内容を理解した上での受け入れが必要です。法律違反にならないためには派遣会社と連携し、不明な点などはその都度確認するようにしましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次