調査データ

就活ハラスメントを受けた人は3割強!学生がハラスメントと感じる行為やその対処方法とは

2024年2月14日

昨今、職場におけるパワハラを防止するための法改定などが行われてきましたが、新卒採用においてもその機運は高まっています。

政府は2023年4月に、2025年~26年卒の就職活動のルールを策定し、各業界団体に「オワハラ」を行わないよう要請する方針を発表しました。

厚生労働省は、若者雇用促進法におけるオワハラの位置づけなども公開していますが、実際のところ、学生はどのような行為を就活ハラスメントとして受け止めているのでしょうか。

そこでマンパワーグループでは、社会人1〜3年目の男女400名を対象に、「新卒の就活で受けたハラスメント」について調査しました。

マンパワーグループの採用代行・採用コンサルティングサービスでは、面接官を担当する社員向けの研修「面接官トレーニング」も提供しています。

- 調査時期

- 2023年7月

- 有効回答

- 22歳~29歳の社会人3年目までの男女 400名

目次

関連調査データ

全体の3割強が「新卒の就活時に不快な対応をされたことがある」と回答

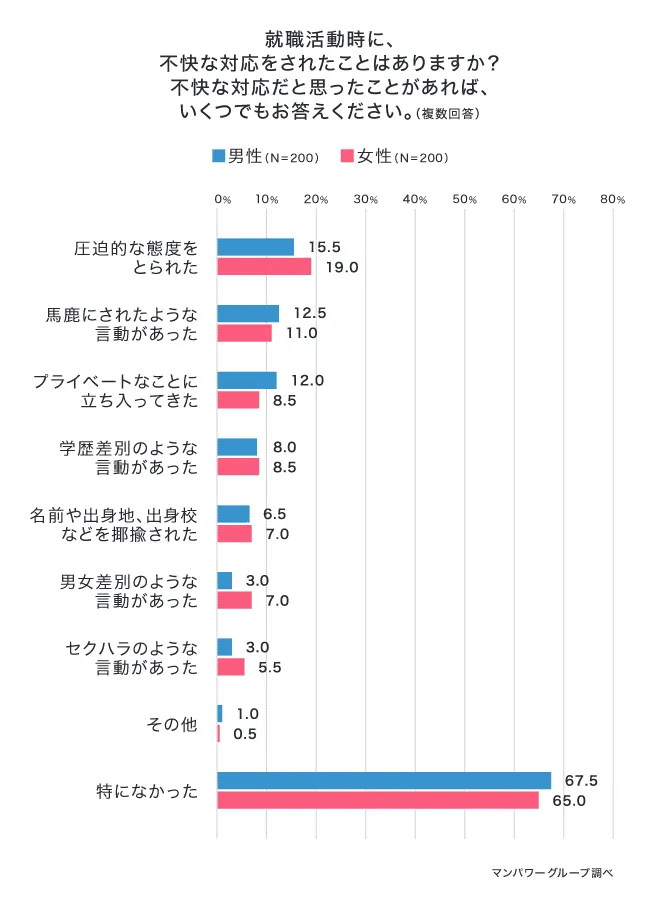

社会人1〜3年目の男女400名を対象に、新卒の就職活動時に、不快な対応をされたことはあるか聞いたところ、「特になかった」(66.3%)が全体の7割近くを占めていました。男女別にみると、男性(67.5%)も女性(65.0%)も7割弱の回答となっており、男女にかかわらず、およそ3人に1人は「不快な対応をされた経験がある」ことがわかりました。

具体的な内容としては、「圧迫的な態度をとられた」(17.3%)が最も多く、「ばかにされたような言動があった」(11.8%)、「プライベートなことに立ち入ってきた」(10.3%)も1割台で続きます。また、1割に満たない低い割合ですが、「男女差別のような言動があった」「セクハラのような言動があった」という項目については、男性よりも女性割合がやや高い傾向にあります。

そのほか、以下のような声もありました。

- 勝手に就活をやめる予定があると勘違いされた(男性・27歳/入社3年目)

- 家族の職業について聞かれた(女性・24歳/入社2年目)

- メーカーの人事が、コンサルや商社など他の業界のことを悪く言っていたため、気分が悪くなった(男性・23歳/入社2年目)

企業にとっては、就活ハラスメントとなる行為を線引きし、具体的な判断ポイントを設定すること自体が、なかなか難しいと言えるかもしれません。

就活時に不快な対応をされた人のうち、4割は「何らかの対処をした」と回答

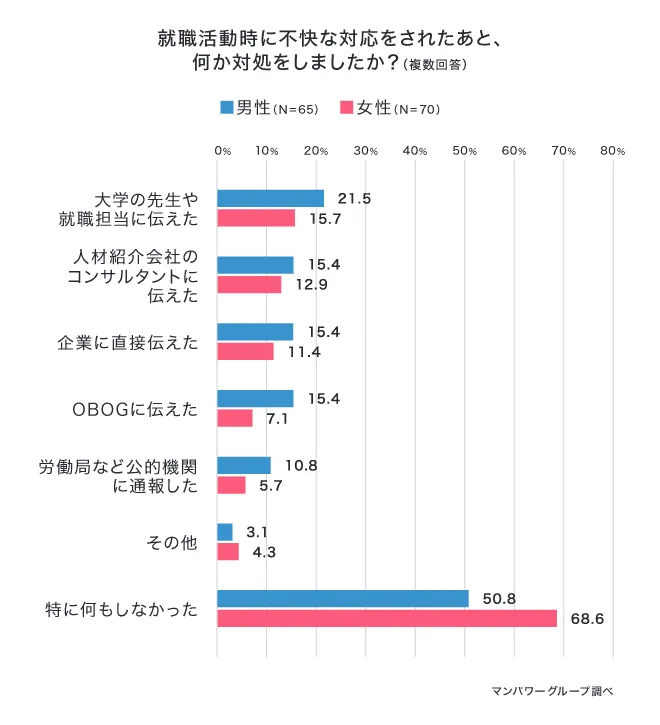

就職活動時に不快な対応をされたことがある人を対象に、その後、何か対処をしたか聞いたところ、「特に何もしなかった」が全体の6割を占めました。男女別にみると、「何らかの対処をした」という男性は5割弱、女性に至っては3割程度にとどまっています。

具体的な対処としては、「大学の先生や就職担当に伝えた」(18.5%)が最も多く、「人材紹介会社のコンサルタントに伝えた」(14.1%)、「企業に直接伝えた」(13.3%)も1割台で続きます。また、「OB/OGに直接伝えた」(11.1%)、「労働局など公的機関に通報した」(8.1%)と回答した人も1割前後という結果になりました。

就活時に不快な対応をされたことを「誰かに共有した」人は約8割にのぼる

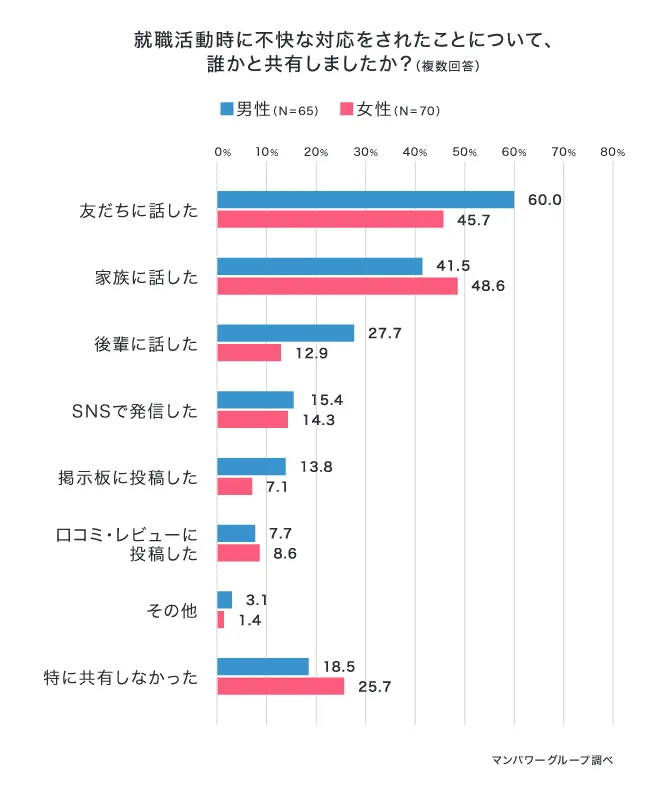

就職活動時に不快な対応をされたことがある人を対象に、そのことについて誰かと共有したかどうか聞いたところ、「特に共有しなかった」(22.2%)との回答が全体の2割超となっており、8割弱は誰かに共有していました。男女別にみると、男性(18.5%)よりも、女性(25.7%)のほうが共有しない傾向があります。

具体的には、「友だちに話した」(52.6%)が最も多く、以降は「家族に話した」(45.2%)、「後輩に話した」(20.0%)が続きます。また、「SNSで発信した」(14.8%)、「掲示板に投稿した」(10.4%)、「口コミ・レビューに投稿した」(8.1%)という人もそれぞれ1割前後を占めています。

就活ハラスメントの線引きには、個々の学生の感じ方や受け止め方が影響することも

今回の調査によって、入社1〜3年目までの男女のうち、「新卒の就活時に不快な対応をされたことがある」という人が全体の3割強を占めていました。男女にかかわらず、およそ3人に1人は「不快な対応をされた経験がある」と回答しており、就活ハラスメントを受けたと感じている人は少なくないことがわかります。

具体的な内容としては「圧迫的な態度をとられた」「ばかにされたような言動があった」「プライベートなことに立ち入ってきた」がトップ3となっています。しかし、何を就活ハラスメントとして受け止めるかについては、個々の学生の感じ方や考え方なども関係してくる可能性があります。

また、就活時に不快な対応をされたことを誰かと共有したかについては、「友だち」「家族」「後輩」への共有が上位を占めていました。その一方で「SNS」「掲示板」「口コミ・レビュー」などで広く発信する人も1割前後いるため、企業のネガティブな評判が広まることでダメージを受ける可能性もあるでしょう。

そうしたリスクを防ぐためには、新卒採用の面接を担当する全ての社員に対し、「どのような行為が就活ハラスメントに該当するのか」をしっかりと共有し、避けるべきことについて指導することが重要になります。

厚生労働省によって就活ハラスメント防止対策が掲載された企業事例集などが公開されているので、就活ハラスメントを防止するための指導に活用してみるのも良いでしょう。

しかし、どんなに注意を払っても、学生の受け止め方によっては、企業のネガティブな評判が広まってしまう可能性もあります。

マンパワーグループでは、面接官代行や面接官トレーニング、採用CXなど、採用活動におけるブランディングや評判に影響する分野でのコンサルティングも提供しています。思わぬトラブルを防ぎ、企業としてのリスクを避けるための活用も可能です。お気軽にご相談ください。