調査データ

改正「育児介護休業法」対応済み・対応予定は7割以上。制度の利用状況や運用の課題感とは?

2022年9月 5日

2022年4月より、改正「育児・介護休業法」の施行が段階的にスタートしています。少子高齢化が進む日本において、「出産・育児・介護による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と家庭を両立できるようにすること」を目的に、2022年6月に同法の改正が行われました。4月の改正法施行により、企業には育児・介護休業制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置、有期雇用労働者の取得要件緩和などが義務づけられ、また、育児休業取得状況の公表も義務化されています。2度目の改正法施行となる2022年10月には、育児休業の分割取得や男性従業員を対象とする出生時育児休業制度などにおける各種措置が義務づけられます。

そこでマンパワーグループでは、企業の人事担当者を務める20代~50代の男女400名を対象に、改正「育児・介護休業法」への対応の実態について調査しました。

- 調査時期

- 2022年1月

- 有効回答

- 企業で人事担当者を務める20代~50代会社員または団体職員 400人

目次

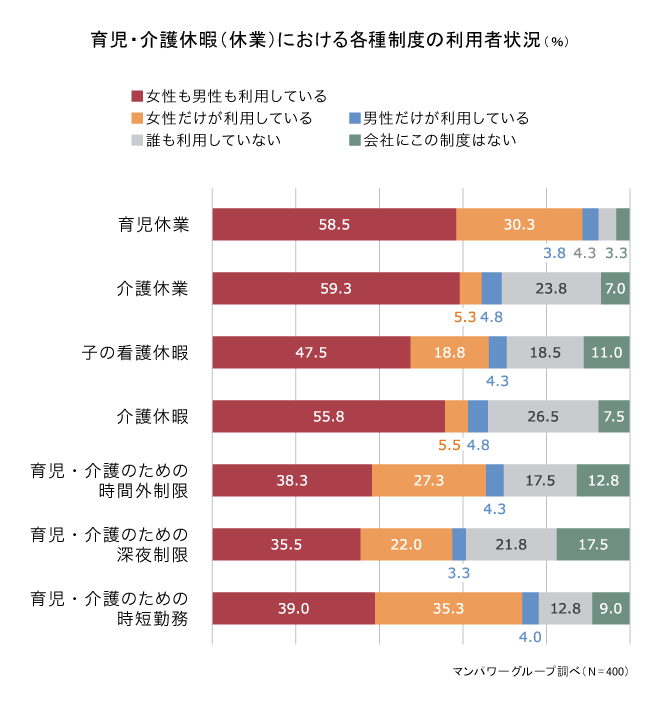

育児・介護休暇における各種制度は、男女3割強~6割弱が利用

企業で人事担当者を務める20代~50代の男女400名に、育児・介護休暇(休業)における各種制度の利用者状況を聞いたところ、どの制度においても、男女とも3割強~6割弱の利用状況であることがわかりました。

男女ともに利用している割合が高い制度は「育児休業」(58.5%)、「介護休業」(59.3%)、「介護休暇」(55.8%)と、いずれも半数超となりました。

女性のみが利用している割合が高い制度では、「育児・介護のための時短勤務」(35.3%)、「育児休業」(30.3%)が3割超となっており、「育児・介護のための時間外制限」(27.3%)、「育児・介護のための深夜制限」(22.0%)も2割超と高い割合を占めていました。

育児・介護休暇における各種制度は、男女にかかわらず利用されている傾向がうかがえますが、「育児休業」をはじめとする子育てに関する休業・休暇は、女性の取得率のほうが高いようです。一方で、「介護休業」「介護休暇」など、介護のみに特化した制度については、男女における取得率の差がないことがわかりました。

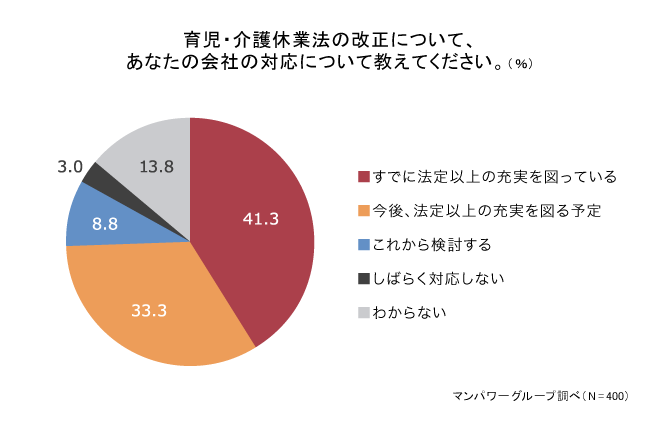

7割以上が「育児・介護休業法」の改正にすでに対応済み、もしくは対応予定

育児・介護休業法の改正における勤務先企業の対応状況について聞いたところ、「すでに法定以上の充実を図っている」(41.3%)がトップとなりました。育児・介護休業法の改正に伴い、4割以上の企業ではすでに法定以上の制度拡充や環境整備などの対応をしていることがわかりました。また、「今後法定以上の充実を図る予定」(33.3%)も3割超となっています。

育児・介護休業法の改正については、企業の7割以上がすでに対応済み、もしくは対応予定であり、迅速に対処していることがわかりました。

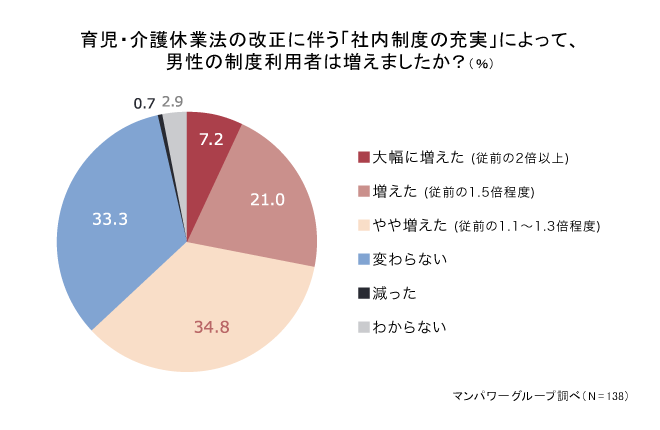

法改正に伴う制度充実を図った企業では、男性の利用者増加が6割以上

育児・介護休業法の改定に対し、「すでに法定以上の充実を図っている」と回答した人に育児・介護休業法の改正に伴う社内制度の充実によって、男性の制度利用者は増加したか聞いたところ、「増えた」(63.0%)が6割超となりました。

そのほか、「大幅に増えた(従前の2倍以上)」は7.2%、「増えた(従前の1.5倍程度)」は21.0%、「やや増えた(従前の1.1~1.3倍程度)」は34.8%となっています。その一方では「変わらない」との回答も33.3%と、企業によっても利用状況にバラつきがあるようです。

改正された育児・介護休業法について実感することや課題感については、経営層や職場、従業員の理解が進んでいないことを課題に挙げる声が少なくありませんでした。社内全体の意識を変えることがまず必要だと考えているようです。

また、男性の取得推進が難しいことを実感している人や育児休業を取得した社員の業務をカバーすることの必要性を感じている人も多くいました。

こうした背景のもと、利用する人としない人との間に生じる不公平感がなかなか払拭されない点を課題とする声も少なからずあり、「独身社員やすでに子育て・介護を終えた社員など、利用できなかった社員にも何かベネフィットは付与したい」(女性・47歳/東京都)という声も。

人事部門としての業務面における課題としては、人事部門の生産性の低下、手続きや管理が煩雑になることを心配している声もありました。人事制度面では、ポジションの調整、育児休暇中の評価が難しいといった課題もあるようです。

改正された育児・介護休業法について実感することや課題感

・制度が複雑過ぎて従業員の理解が困難(男性・56歳/愛知県)

・実際に取得しやすい職場環境づくりが重要(男性・55歳/東京都)

・経営層の理解度の充実が必要(男性・45歳/愛知県)

・利用者を増やして前例を増やしたい(女性・40歳/東京都)

・法が整備されても部署や業務によって取得しづらい雰囲気などが変わらなければ意味がない(女性・30歳/愛知県)

・男性の取得を促す場合、有給にしないと難しい(男性・50歳/埼玉県)

・所得減額がやはり大きい(男性・51歳/神奈川県)

・既存メンバーへの負担が大きい(女性・52歳/東京都)

・育児休業の分割取得や有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和に対応する必要があり、状況により人事部門の生産性が若干低下する可能性がある(男性・59歳/京都府)

・キャリアプランの策定が多岐にわたり難しい(女性・47歳/大阪府)

・休暇中の補充、復職時のポジション確保のバランスが難しい(男性・52歳/大阪府)

・休業中の評価が難しい(男性・52歳/岐阜県)

法改正に好意的な声としては、「時代の流れであり、法制度で働き方の改善を後押しすることに異論はない」(男性・54歳/東京都)、「女性活躍推進の意味では良いことだと感じる」(男性・38歳/福岡県)、「社員が働きやすい環境をつくることができた」(男性・37歳/広島県)などの意見がありました。

育児・介護休業法の改正に対応には、運用面に大きな課題が

今回の調査では、育児・介護休暇(休業)における各種制度の利用者状況は、どの制度についても、男女ともに3割強~6割弱が利用していることがわかりました。また、育児・介護休業法の改正については、7割以上がすでに対応済み、もしくは対応予定であることもわかりました。さらに、対応済みの企業においては、全体の6割超が「男性の制度利用者が増えた」と回答しました。

しかし、運用における課題はまだまだ多いと感じている声は多く、「社内の理解促進」「取得しやすい環境づくり」「取得による欠員の補充」「取得していない従業員の不公平感の解消」「人事部門の業務負荷の増大」「人事制度面の各種対応」など、さまざまな課題が挙げられました。育児・介護休暇(休業)の改正に対応する際には、こうした点も念頭に置き、多様な面から環境の整備や社内におけるルールづくりを考えることが必要といえそうです。