企業が採用活動でハローワークを利用するメリット・デメリットは?

目次

採用活動において、採用チャネルの選定は重要なテーマです。限られた予算の中で採用を目指す場合、「無料で利用できる公的機関」であるハローワークの活用も選択肢のひとつとなるでしょう。

ここでは、ハローワークの概要と、効果的に活用するために知っておきたいポイント、そして利用の流れについて解説をします。

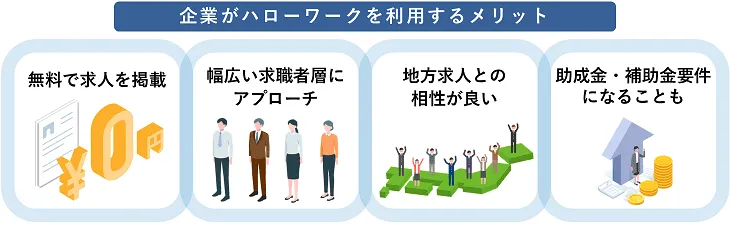

企業がハローワークを利用するメリット

マンパワーグループが2025年6月に発表した「第3四半期(7-9月期)雇用予測調査」では、日本国内の雇用意欲は+15%(前年同期比で+3ポイント)と、依然として上昇基調にあるという結果が出ています。

希望する人材を採用するためには、複数の採用チャネルを活用せざるを得ない状況にあります。

ハローワークの利用状況としては、厚生労働省が公表した「企業における採用経路の選択動向等に関する調査研究結果報告書(PDF)」(2025年3月) ![]() によれば、求人情報誌・求人サイトの利用率は73.8%、ハローワークは73.4%と、両者がほぼ同等の水準で多く利用されている実態が示されています。

によれば、求人情報誌・求人サイトの利用率は73.8%、ハローワークは73.4%と、両者がほぼ同等の水準で多く利用されている実態が示されています。

業種・規模を問わず採用活動が活発化するなか、その結果、採用コストは上昇しやすい傾向にあるため、採用コストと採用成果のバランスを取るうえでも、ハローワークの活用は有効な選択肢といえます。ここでは、企業がハローワークを利用するメリットについて解説します。

無料で求人を掲載できる

中小企業にとって、採用コストの抑制は大きな課題のひとつです。厚生労働省の「採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査(PDF)」 ![]() によると、求人情報サイト:28.5万円、チラシ・求人誌:11.3万円、SNS:0.9万円、リファラル採用(社内紹介):4.4万円などのコストが正社員採用1件あたりにかかっています。

によると、求人情報サイト:28.5万円、チラシ・求人誌:11.3万円、SNS:0.9万円、リファラル採用(社内紹介):4.4万円などのコストが正社員採用1件あたりにかかっています。

ハローワークは、公共職業安定所とも呼ばれ、厚生労働省の管轄で運営される公的な就業支援機関です。求人情報の掲載をすべて無料で行うことができ、紹介手数料や広告掲載料もかかりません。

限られた採用予算の中、無料で求職者へのアプローチができるという点は大きな魅力です。

また、採用に慣れていない企業でも、ハローワークの職員に相談しながら進められる点も採用を進めやすいポイントだといえます。

幅広い求職者層にアプローチできる

ハローワークを利用する職者層は幅広く、職業訓練を終えた再就職希望者やシニア層、育児・介護からの復職希望者など、様々な人材にアプローチができます。

また、ハローワークでは正社員採用だけでなく、パート・アルバイト・契約社員など多様な雇用形態の募集が可能です。

また、「厚生労働省 令和7年8月「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」における新規求職申込に関するデータを見ると、30代・40代・50代の新規登録者が合計で過半を占めています。

29歳以下は約2割、60歳以上は約3割であり、幅広い世代の利用が確認できます。このように、多様な世代の利用者に対応している点も大きな特徴です。

民間の求人媒体では、あらかじめ年齢や専門性などのターゲットが絞られている場合も多いため、ターゲットを絞らずに幅広い求職者に情報が届けられるのは、ハローワークならではの強みです。

表22年齢別労働市場関係指標(新規求職申込件数、有効求職者数、就職件数)(実数)

地方求人との相性が良い

ハローワークは全国に500以上の拠点を持ち、地域密着型の求人に強みを持っています。

さらに、地方自治体と連携した就職支援イベントなども開催されており、地域に根ざした採用活動を進めたい企業にとって、有効な接点となり得ます。

また、一般的に求職者の多くが生活圏内での就職を希望しているため、ハローワーク経由の採用は、通勤距離や生活環境といった条件にマッチしやすくなります。

地域に根ざして長く働ける人材を求める企業にとって、ハローワークの活用は非常に有効な採用チャネルのひとつです。

助成金や補助金の要件になることも

一部の助成金・補助金制度では、ハローワーク経由の採用が申請要件として定められています。

民間の紹介事業者が対象となるケースもありますが、事前に対象事業者かどうかを確認する必要があります。ハローワーク経由であれば、こうした確認作業を省略でき、申請準備を効率的に進めることができます。

また、応募者が受け取る「紹介状」がハローワーク経由の応募であることの証明となり、履歴もハローワーク側で管理されているため、証憑の整備や照会がしやすくなります。

紙でも電子でも手続きが進めやすく、申請のリードタイムや差し戻しリスクを抑えることができます。

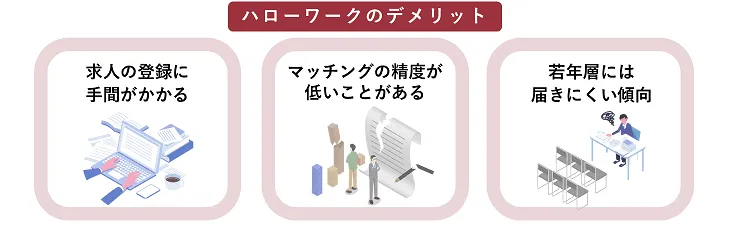

ハローワークのデメリット

一方で、利用にあたってはデメリットや注意点も存在します。それらを把握した上での活用が重要です。

求人の登録に手間がかかる

ハローワークを利用して求人を出す際には、「思ったより記入することが多い」「確認事項が細かい」と感じるケースも少なくありません。

実際の流れとしては、まずは会社の情報を登録し、そのあとに職種や勤務地ごとに求人票を作り、申請します。

申し込みの方法は3通りあります。

- オンライン(求人者マイページ)

- ハローワーク内端末

- 紙での提出

求人をどのような形式で掲載するのか公開の仕方にはいくつか選択肢があるため、それぞれの方法や手続きをよく理解した上で対応する必要があります。

また、都道府県で若干の違いもあります。ハローワークは全国共通の制度に基づいて運営されていますが、運用レベルでは、都道府県労働局や各地域のハローワークごとに多少異なることがあります。

さらに、初めての求人申し込みなどの場合は、ハローワーク職員が事業所訪問や電話等で内容を確認することもあり、このやり取りに手間がかかる場合もあります。

こうした背景からも、ハローワークでの求人申し込みには一定の準備や運用の理解、事務的な手間がかかることを想定したうえでの取り組みが大切です。

マッチングの精度が低いことがある

ハローワークでの職業紹介の流れでは、求人票に基づいて職員が応募者の条件や資格などを確認し、合致する場合に紹介が行われます。

ただし、職員が確認できるのはあくまで求人票に記載された項目に限られるため、企業が実際に求めている人物像や職場特有の要件、働き方への期待までは十分に伝わりにくい場合、マッチングの精度が低くなることがあります。

たとえば、企業が「現場対応力のある未経験者」を想定していても、求人票上は「未経験可」とだけ表記されている場合、職員はその記述をもとに紹介を行います。

その結果、条件としてはマッチしていても、求める人物像にギャップが生じるケースもあり得ます。

このように、ハローワークの仕組みは情報を公平なルールで公開できる一方で、求職者と企業双方の細かなニュアンスまではきれない面があります。

そのため、企業側では面接前の段階で改めて自社基準によるスクリーニングを行い、実際に求める人材像と合うかどうかを確認する必要があるのです。

若年層には届きにくい傾向

20〜30代の若年層は、求人サイトやSNS、スカウトアプリなどのデジタルツールを活用して仕事を探す傾向が強く、ハローワークの求人情報には接触しにくいとされています。

厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」(PDF) ![]() によれば、転職活動においてどのような方法で行ったかという手段として20代・30代は年代別データで見ると、ハローワーク等の公的機関を利用した人は約3割程度にとどまり、求人サイトや求人情報誌、新聞・チラシなどの「求人情報媒体」の利用割合が多い傾向にあります。

によれば、転職活動においてどのような方法で行ったかという手段として20代・30代は年代別データで見ると、ハローワーク等の公的機関を利用した人は約3割程度にとどまり、求人サイトや求人情報誌、新聞・チラシなどの「求人情報媒体」の利用割合が多い傾向にあります。

また、IT業界やベンチャー企業では、ハローワークよりもスカウト型求人サイトなどを通じて採用されるケースが増えています。

そのため、若年層や即戦力人材をターゲットとする企業、ITなどの先進的企業にとっては、ハローワーク単独ではなく、他の採用チャネルとの併用が現実的な戦略といえるでしょう。ターゲット層に合わせた情報発信手段の柔軟な使い分けが、採用成功の鍵となります。

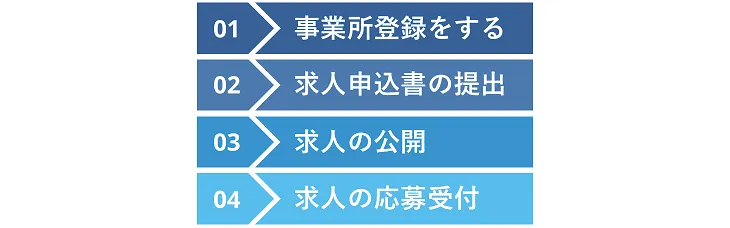

企業がハローワークで求人を出す流れ

企業がハローワークを利用して求人を出す際の流れや必要書類について説明します。

事業所登録をする

オンラインもしくは、最寄りのハローワークにて端末から「事業所登録票」を入力し、難しい場合は事業所登録シートに記入をします。その際、法人番号や所在地、事業内容などの詳細な基本情報が求められます。

求人申込書の提出

次に、「求人申込書」を入力もしくは記入します。募集職種、就業場所、勤務時間、賃金、必要な経験などを詳細に記入する必要があります。

仮登録後、ハローワークで内容の確認・調整が行われ、誤解を招く表現や不適切な条件があれば指摘・修正されます。初めての求人申し込みなどの場合は、ハローワーク職員が事業所訪問や電話等で内容を確認します。

求人の公開

登録が完了すると、ハローワーク内の端末やインターネットを通じて求人が公開されます。

求人情報の公開方法(公開区分)は次の4つのパターンがあり、求人申し込み時に選択しておきます。登録が完了すると、求人情報はハローワーク内の検索端末や、ハローワークインターネットサービスを通じて公開されます。

- 事業所名を含めて公開する(インターネット・窓口どちらにも表示)

- ハローワーク窓口の求職者のみに、事業所名を含めて公開する

- 事業所名を伏せて公開する(匿名求人としての公開)

- 求人情報を一切公開しない(非公開求人)

非公開を選択した場合でも、ハローワーク職員が条件に合う求職者に対して紹介を行うことがあります。

求人の応募受付

ハローワークを通じた求人に対する応募方法には、主に2つの「紹介ルート」があります。

ひとつは、従来どおりの「窓口を通じた紹介」、もうひとつは、「求人者マイページを活用したオンラインによる紹介」です。

さらに、これらとは別に、ハローワークの紹介を介さず、求職者が求人者マイページから直接応募する「オンライン自主応募」というルートも存在します。

ハローワークの窓口での紹介

窓口での紹介では、ハローワーク職員が求職者の希望条件やスキルと求人情報を照らし合わせ、紹介が可能と判断された場合に、企業へ紹介の連絡が入ります。その際、求人条件の詳細や面接日程などの確認が行われ、企業側は対応を求められます。

紹介が成立した際には、ハローワークから発行される「紹介状」が求職者に交付され、面接時に企業へ提出されます。

オンラインハローワーク紹介

オンラインハローワーク紹介は、求人者マイページを開設している企業が対象となります。ハローワーク職員が求職者マイページを通じて求人を紹介し、求職者がそれに応募した時点で、求人者マイページ上に紹介状が自動発行され、応募の通知が届きます。

企業は、マイページ内のメッセージ機能や電話などを用いて、求職者と直接やり取りを行い、面接日時などを調整します。

オンライン自主応募

「オンライン自主応募」は、ハローワークの紹介を介さず、求職者が求人者マイページから直接応募する仕組みです。この場合、ハローワークによる紹介手続きは行われないため、紹介状の発行はなく、応募があった旨の通知のみが企業に届きます。

企業側は、ハローワークを通じずに求職者とやり取りを進め、面接日程の調整などを行います。

オンライン自主応募はハローワークの紹介を介さないため、特定求職者雇用開発助成金など、「紹介を要件とする助成金制度」の対象外となります。また、マイページ未開設や匿名求人の場合は、自主応募そのものが利用できません。

このように、求人への応募方法にはいくつかのパターンがあり、それぞれで企業側の対応や活用できる制度が異なります。求人申し込み時には、公開区分や応募方法の設定を明確にし、自社の採用方針や人材ニーズに合った選択が重要です。

ハローワークを効果的に活用するためのポイント

ハローワークは、全国の求職者と無料で出会える公的な採用チャネルですが、求人票の書き方や運用次第で応募状況やマッチングの質は大きく変わります。

ここでは、ハローワークをより効果的に活用するためのポイントを整理してご紹介します。

仕事内容や職場の魅力を具体的に伝える

仕事内容やキャリアパス、職場の雰囲気などは、できるだけ具体的で魅力が伝わる表現での記載が大切です。

「やりがいがある」「明るい職場」といった抽象的な表現だけでは、働くイメージが湧きにくくなります。

たとえば、「どのような業務を担当するのか」「将来的に目指せるキャリアパス」「平均年齢30代で相談しやすい雰囲気がある」など、求職者が実際に働いている自分の姿を想像できるような内容を記載しましょう。

求人票は定期的に見直す

求人票は、一度出したら終わりではありません。採用活動中も定期的な内容の確認・更新が大切です。応募が集まりにくい場合は、条件が求職者にとって分かりづらい、魅力が伝わりにくいといった可能性があります。

必要に応じて、文言や記載項目を見直し、柔軟に調整していきましょう。

他の採用チャネルと組み合わせて活用する

ハローワークはコストをかけずに幅広い求職者にアプローチできる一方で、若年層や専門性の高い人材には届きにくいケースもあります。

そのため、ターゲットとする人材像に応じて、求人サイトや人材サービス会社、SNSなど、他の採用チャネルと併用するのが効果的です。

紹介された求職者は公正に選考する

ハローワークを通じて紹介された求職者については、公正な選考が求められています。

合理的理由のない面接拒否や、不適切な対応を行った場合、ハローワークからの求人不受理や行政指導の対象になる可能性があります。

求人票に記載した条件と整合性のある基準に基づき、誠実な姿勢で選考を進めることが重要です。

ハローワークの利用が向いている企業・向いていない企業

ハローワークを活用した採用活動は、企業の特性や採用ニーズによって向き・不向きが分かれます。

採用コストを抑えて人材を集めたい中小企業や、地元で長く働いてくれる人材、シニア層や主婦層など多様な人材を歓迎する企業では、ハローワークの活用が向いています。

一方で、短期間でのスピード採用や大量採用が求められる場合、あるいはブランディングや企業イメージを重視したハイスキル人材の採用を行いたい場合には、ハローワークの特性とは合わないため、他のチャネルを検討したほうが良いでしょう。

自社の採用ニーズやターゲット人材の特性を見極めた上で、ハローワークをどのように活用していくのかの検討が重要です。

採用手法のメリットとデメリットを理解する

採用手法には、それぞれに長所と短所があります。採用までに必要な費用や時間、内部リソースのみで対応可能か、または外部リソースが必要かなどの要素を考慮することが重要です。

これらすべてを把握した上で「この手法は本当に自社に適しているのか?」という問いを精査することが大切です。さらには、職種ごとで適した手法が違うことも多く有ります。

採用活動の効率をより良くするため、外部サービスを利用しつつ、自社に適した採用手法を増やすことが重要です。

【資料】中途採用 採用手法大全

中途採用で活用される12の採用手法を一冊にまとめました。

「採用手法の種類を知りたい」「採用手法の特徴をそれぞれ押さえておきたい」「採用手法の選び方を知りたい」方におすすめです。

まとめ

ハローワークは費用をかけずに求人ができる公的な採用手段として、特に中小企業や地域での採用を検討している企業にとっては、非常に有効なチャネルといえます。

一方で、応募者とのマッチング精度や若年層・専門人材へのリーチには一定の限界があるため、採用の目的やターゲット層に応じて、他の手段との使い分けの検討が重要です。採用市場の競争が激しさを増す中で、公的機関であるハローワークをいかに戦略的に活用し、自社に適した人材を確保していくかは、今後の採用成功を左右する重要な要素となるでしょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次