派遣料金の相場はどうやって決定する?影響する項目を解説

目次

【資料】人材派遣の基礎ガイドブック

人材派遣サービスの基礎知識をわかりやすく1冊にまとめました。

派遣社員を受け入れる部門担当者の方への説明にも活用できる、人材派遣サービス利用前に知っておきたい情報をひとつにまとめた資料をご用意しています。

<この資料でわかること>

- 派遣の仕組み

- 関連する法律

- 料金について など

人材派遣サービス利用の検討時に最も気になるのは派遣料金ではないでしょうか。派遣費用は、職種や募集エリア、人材要件などで細かく変わっていきます。派遣料金は、派遣社員の時給に密接に関わっているため、相場を大きく下回ってしまうと派遣社員が紹介されない事態も考えられます。

本コラムでは、派遣料金・費用の内訳と相場のつくられ方、変動要因などについて解説します。

派遣料金・費用の仕組み

人材派遣の一般的な料金体系は、派遣社員の稼働時間に応じて時給単価で請求する方式です。

イニシャルコスト/初期費用

人材派遣サービスを利用する場合、採用広告費や手付金といった初期費用がかかることはほとんどありません。

派遣社員が業務に従事するにあたって必要な備品やPCなどの機器の準備費用は、派遣先の負担となります。

ランニングコスト継続費用

このランニングコストがいわゆる「派遣料金・派遣費用・派遣の手数料」と呼ばれるものです。主な特徴は、以下の4つです。

- 時給単価での請求が一般的(一部、月額制のケースもある)

- 派遣社員の勤務時間と連動するため、月によって変動

- 時間外労働や休日出勤などの場合、割増料金になる

- 派遣社員の交通費

派遣料金の計算例

| 派遣料金 | 2,300円/時間 |

| 派遣契約 | 1日8時間勤務の週5日 |

| 計算式 | 2,300円×8h×20日出勤=368,000円 |

| 月額費用 | 368,000円 |

派遣料金の相場に影響する要因

人材派遣の派遣料金は転職市場と近いものがあり、「人材派遣で働きたい人がどのくらいいるか」が、料金に関わってきます。人材派遣の派遣料金の相場に影響する要因は求人要件と求人トレンドです。

職種

経理や人事など専門性が高い事務やIT系、金融業務などは、人材派遣市場においても対象者の方が少ないため、時給が高くなる傾向にあります。専門的知識をもった人材は、正社員募集でも多くの案件があり、競合が多い状況です。

スキル・経験・資格

一般事務であっても英語が必要、高いOAスキルが必要だと時給は高くなります。資格が必要な業務についても同様に時給が高くなる傾向にあります。

未経験でも可能な業務や資格は必要だが実務経験は問わない場合は、時給を相談できる余地が出てきます。

エリア・勤務地

人材派遣に限ったことではありませんが、地域による賃金の差はあります。同じ要件であっても都道府県の相場の違いがあるため、エリアによって派遣料金が異なることがあります。

また、同じ東京都であっても23区と23区外で差がでます。23区の中でも、駅から遠い、電車代の高い路線は不人気になる傾向もあり、その対策として時給をUPする企業もあります。立地に問題がなくても、人気の大手企業が隣接していたために人材が流れてしまいやすく、時給を上げざるを得ないというケースもありました。

雇用条件

土日出勤や深夜勤務、早朝出勤などは人気がないため、相場が高くなる傾向があります。またフルタイムの期間限定業務も人気があるとは言い難い条件です。

登録層が少ない職種であっても、時短勤務や週3などの雇用条件の場合は、フルタイムより働きやすいと考える層からの応募が期待できます。

求人トレンド

求人トレンドも料金に影響が出ます。派遣料金は、ダイレクトにスタッフへの給与に反映される傾向にあり、人材不足(売り手市場)の時期は相場より低い料金の提示では、人材が見つかりにくいです。

また、長年派遣料金の据え置きをしていると、市況や経済状況の変化が原因で、同じ求人条件では人材が見つからず、条件の緩和が必要な場合もあります。

このように人材派遣の料金は、さまざまな要因により相場がつくられていきます。人材派遣サービスを利用したい、新しいポジションを募集したい場合は、人材派遣会社に見積もり依頼するのが早道です。疑問・不安などがあれば、複数社に話を聞いてみてもよいでしょう。

【参考データ】職種別の派遣料金

下記は厚生労働省が発表した2020年の職種別派遣料金です。

前提

- 労働時間8時間換算(平均)

- 消費税込み

| 職種 | 労働時間8時間の派遣料金 | 1時間あたり(税込み) |

| 全体平均 | 24,909円 | 3,114円 |

| 一般事務従事者 | 17,145円 | 2,143円 |

| 事務用機器操作員 | 19,408円 | 2,426円 |

| 商品販売従事者 | 15,699円 | 1,962円 |

| 営業職業従事者 | 23,652円 | 2,956円 |

| 情報処理・通信技術者 | 32,871円 | 4,108円 |

そのほかの職種を知りたい方は、こちらの令和4年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)※PDF ![]() をご覧ください。

をご覧ください。

補足になりますが、こちらの数値は、さまざまなエリアや人材要件を職種ごとにまとめた平均であり、実際には細かな条件により派遣料金は変動します。

実際に一般事務の場合、東京では2,300~3,000円とここで紹介した平均よりだいぶ高くなります。また、スキル・経験が相場に大きく影響を与えるため、幅が広くなるのも特徴です。

料金の確認は、やはり派遣会社に確認するほうがよいでしょう。見積もりを依頼することをおすすめします。見積もりを取る場合は、下記の項目を洗い出しておくと正確な料金を知ることができます。

派遣料金の見積に必要な項目

- 業務内容

- 勤務地

- 必要な経験・スキル

- 求める人物像

派遣会社に見積もり依頼するためのシートをご用意していますので、ご活用ください。

派遣料金・費用の計算方法

人材派遣サービスは「派遣社員が働いた時間」が請求額に影響するため、変動コストとなります。

基本のランニングコスト計算方法

派遣単価と派遣社員の勤務時間を掛けたものが、基本のランニングコストになります。

例

時給2,300×160時間(8時間×20日間)=¥368,000

これに消費税がかかります。

残業や休日出勤の割増

残業等が発生する場合は、時間外労働や休日出勤の割増がでてきます。

| 1日8時間または週40時間を超える時間外労働 | 25%増し |

| 深夜労働 | 25%増し |

| 法定休日労働 | 35%増し |

| 1カ月60時間を超える時間外労働 | 50%増し |

派遣料金2,300円を例とした場合、派遣料金は以下となります。

| 派遣単価 | 2,300円 |

| 時間外労働 | 3,450円(時間外労働1.25+深夜労働0.25) |

| 休日出勤 | 3,105円 |

| 月60時間を超える時間外 | 3,450円 |

これに消費税がかかります。

通勤交通費

法改正による同一労働同一賃金の導入で一般労働者との待遇差の解消が定められたこともあり、派遣会社は通勤交通費を派遣社員へ支払っています。

請求方法は派遣会社にもよって異なりますが、交通費を時給に含める形式での請求、あるいは時給とは別立てで派遣社員の通勤交通費の請求が発生することもあります。

派遣料金以外の費用が発生するケース

業務に関わるもので、派遣料金以外に費用が発生することもあります。

営業交通費・出張等の旅費など

業務で発生する以下のような経費は、派遣先が負担します。

- 外出でかかった交通費

- 出張が発生した場合の費用

- 立替で購入した物品

など

通信費やガソリン代など

在宅勤務が条件で自宅のWi-Fiなど個人のインターネット環境を利用する場合の通信費や、車を利用する業務でのガソリン代などの費用が必要な場合があります。

費用負担に関する取り決めや派遣社員が立て替えた場合の精算方法など、事前に人材派遣会社に確認を入れるようにしましょう。

手当

派遣先の独自の施策として手当が発生することもあります。業務に対する資格取得手当や出張手当などです。必ず発生するわけではありません。

インセンティブ

営業系の職種等においては、インセンティブを支給する企業もあります。こちらも派遣先の独自の施策で、業績UPや優秀な人材の紹介、モチベーション向上などを目的に支給しています。必ず必要というわけではありません。

消費税

人材派遣会社から提示される時給額や月額は、税抜きであることがあるため、税込みかどうか確認をしておきましょう。

業務に必要な備品代

派遣会社に支払う経費ではありませんが、業務に必要な備品については、派遣先で用意するため、状況に応じて費用が発生します。

人材派遣サービスで発生しない費用

人材派遣サービスでは発生しない費用もあります。派遣のメリットともいえるところです。

- リクルーティング費用

- 社会保険などの企業負担

- 有給に関する費用

派遣社員の雇用主は派遣会社のため、雇用に関する費用は発生しません。言い換えれば、雇用に関する全ての費用が派遣料金に含まれているということです。

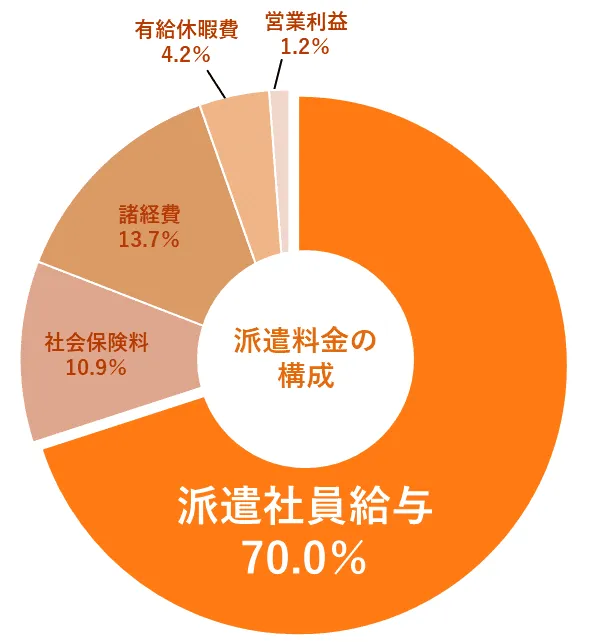

派遣料金の内訳

下記は、日本人材派遣協会が発表した派遣料金の内訳です。人材派遣会社や有期雇用か無期雇用かによっても異なりますが、おおよそ下記のような構成になっています。それぞれがどのように相場に影響するかを解説します。

派遣社員の給与

一番大きな割合を占めるのは、派遣社員への給与です。派遣社員の給与は、相場に大きく影響します。専門知識や資格、語学力のある人材は、マーケットに少ないため、給与は高い傾向になります。また、求職市場と似たようなトレンドになります。

社会保険・雇用保険

次に大きい要素となるのが社会保険料です。派遣社員も加入要件を満たすと社会保険等への加入義務が発生します。社会保険や雇用保険は、人材派遣会社と派遣社員の双方が負担、労災保険は人材派遣会社が全額負担します。

有給休暇費

派遣社員の雇用主は派遣会社です。派遣先企業で勤務し、業務指示を受けますが、人材派遣会社には雇用主としての責任として、原則6ヵ月以上勤務した派遣社員に対し、所定労働時間に応じて有給を付与する必要があります。

派遣料金には、派遣社員の有給取得費も含まれてきます。

諸経費

人材派遣会社の諸経費には、以下のようなものが含まれます。

- 事業活動に必要な経費

- リクルーティング費用(広告など)

- 営業活動費、販促費

- 派遣社員の教育費

- 派遣社員の通勤交通費(※1)

など

上記に加えて、無期雇用派遣の場合、待機コストリスクも発生するため、この割合が高くなる傾向があります。

営業利益

グラフをみてのとおり、人材派遣会社の利益率は1.2%と高くはありません。

マージン率とは?

派遣社員の給与を除いた部分がマージンと呼ばれ、マージン率は派遣法により公表する義務が人材派遣会社にはあります。

この「マージン」は、全てが人材派遣会社の利益という訳ではありません。前述のとおり、派遣会社の運営や派遣社員の福利厚生などに使われています。そのため、マージン率が低ければいいかというと、そういうわけではありません。

福利厚生やサポート体制が充実している人材派遣会社では、マージン率は高い傾向にあります。マージン率が低い企業は、サポート等に問題があることも多く、長期的な付き合いを考えると、トラブルが起きる可能性が高くなります。

予算の組み立て方

次に人材派遣を利用するポジションに必要な予算について解説します。

予算の算出に必要な項目

予算の算出をするために、以下の項目を出してください。

- 所定の勤務時間と勤務日数

- おおよその残業時間

- 休日出勤の有無とある場合は時間

- 深夜勤務の有無とある場合は時間

派遣会社から提示された派遣料金(時給単価)を元に上記の項目を計算します。

ざっくりと計算したい場合は、派遣求人サイトで似たような案件を探して、掲載されている時給(派遣社員への支払い)を0.7で割り、おおよその派遣料金を算出してみることもできます。

ただし、先ほど説明したように派遣料金はさまざまな要因が絡んでいるため、相場に近い料金かは不確かです。人材派遣会社に見積もりをとってみることをおすすめします。

予算オーバーしないために気を付けること

立てた予算をオーバーしないために気を付けたいのは、勤務時間です。派遣社員の勤務時間の管理は、派遣先企業の責任になります。日々の就業時間や月の就業時間をチェックし、想定以上の残業がでていないかなどを見ていきましょう。

【課題別】派遣料金についての考え方

派遣サービスを利用するための予算額は、企業によってさまざまです。ここでは、課題別の派遣料金の考え方を解説します。

予算をあまりかけられない

人材派遣を依頼したが紹介がない場合は、相場と料金が離れているか、求職者が少ない、諸条件が不人気、などの理由が考えられます。紹介の無い具体的な理由は依頼した人材派遣会社に問い合わせましょう。仮に時給が原因だった場合、以下のような考え方で予算内におさめる方法があります。

勤務時間を短縮し、派遣料金をUPする

勤務時間を短くし、派遣料金をUP(派遣社員への時給に還元されることが前提)します。派遣社員の勤務時間は請求額に影響するため、そこで調整する方法です。

例:派遣料金を100円あげ、勤務時間を1時間減らした場合

| 派遣料金 | 稼働時間 | 勤務日数 | 月額料金 | |

| ① | 2,400円 | 9:00-17:00(7時間) | 20日 | 336,000円 |

| ② | 2,300円 | 9:00-18:00(8時間) | 20日 | 368,000円 |

| ②-① | +32,000円 | |||

就業条件や人材要件を見直す

派遣会社に相談し、就業条件や人材要件を見直すことも検討してみてください。例えば、時短勤務にする、未経験でもOKとする、意欲があれば働きながら資格取得すればいい、などです。

開始日よりもかなり余裕をもって派遣会社に依頼する

予算の問題で相場より低い料金設定しかできない場合、人材の紹介がなく、該当ポストの長期間空席によるビジネス機会損失のリスクが生じます。その回避策のひとつは、希望開始日よりも早くに派遣会社に依頼を出しておくことです。

併せて派遣料金以外の自社の強みを派遣会社に伝え、アピールすることも大事です。

- 福利厚生はいい(社員食堂が使える、など)

- 休暇が取りやすい、要望に応じられる

- 残業がない

など

発注した時点で希望者がいなかったとしても、派遣会社は常に派遣社員の募集をかけているため、見つかる可能性がでてきます。複数の派遣会社に声をかけることも効果的です。

とにかく人材要件に合った優秀な人にきてほしい

この場合は、相場より時給を高くすることで見つかる可能性が高まります。優秀な人は、さまざまなオファーが来るため、案件を選べる状況です。派遣料金は、派遣社員への賃金にも大きく関わることから、相場より高くすることでよい人材を紹介してもらう可能性が高まります。

予算に余裕がある場合は、検討してみてもよいでしょう。

派遣社員が就業開始するまでは、派遣料金はかかりません

派遣サービスの検討材料として、派遣料金やどんな人材が派遣されるかなど、確認したいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

派遣料金に関するよくある質問

派遣料金に関するよくある質問について回答します。派遣社員が有給取得した場合の費用はどうなりますか?

派遣社員が有給休暇を取得する場合は、費用の発生はありません。有給休暇分の費用は人材派遣会社が負担します。

会社の都合で派遣社員に休みを取らせる場合の費用はどうなりますか?

派遣先の都合で急遽、派遣社員に休みを取らせる場合は費用が発生します。会社カレンダーなど、休みなどがあらかじめわかっている場合は、派遣サービスを依頼する際に人材派遣会社へ共有し、休み(就業日ではない)である旨伝えましょう。

派遣料金が値上がりすることはありますか?

上がる可能性はあります。派遣会社によりますが、下記のような理由により派遣料金の変更を相談されることがあります。

- 派遣社員の業務内容や業務量が変更になった

- 社会保険料率のUPにより、派遣会社の経費が増えた

- 派遣社員の習熟度があがり、貢献度が増している

- 法改正への対応

など

契約後に派遣料金の変更は可能ですか?

派遣料金を下げる変更は、厳しいと思われます。すでに働く派遣社員が決定しており、時給も提示されているためです。会社の事情などによりどうしても派遣料金の変更が必要な場合は、派遣会社に早めに相談し、対策を検討しましょう。

まとめ

人材派遣の料金は、派遣社員への給与に大きく影響を受けます。求人トレンドやエリア、求める要件などさまざまな要因があるため、派遣料金の設定は、人材派遣会社に相談してみることが一番早い手段ではあります。予算を決定する前に見積もりを取るのもよい方法です。人材の紹介がない場合、人材派遣会社と相談する、または別の人材派遣会社に声をかけるなど対策をとっていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次