後継者問題の現状と解決のための具体的手法とは

目次

後継者探しに活用される「ヘッドハンティング」

後継者問題の解決法として、ヘッドハンティングが活用されています。優れた人材を積極的に探索し、経営者の後継者として迎え入れる手法です。

ヘッドハンティングの事例を3つまとめた資料をご用意しています。よろしければご覧ください。

経営者の平均年齢は右肩上がりに増え続け、全国社長の平均年齢は東京商工リサーチによると過去最高の63.02歳になっています。後継者を具体的に検討する時期ではありますが、「後継者候補に不安がある」「そもそも後継者がいない」という経営者もいるでしょう。

この記事では後継者を探している経営者や後継人材を探す人事担当者向けに、後継者問題の現状と課題、解決方法について解説します。

後継者問題の現状

後継者問題対策はなぜ急がなければならないのか、後継者問題の現状について解説します。

後継者不在による倒産が増えている

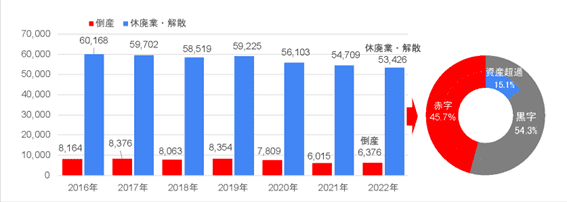

帝国データバンクの調査によると2022年度の全国の企業倒産は6,376件(次項参照)でした。手厚い新型コロナ支援策が功を奏し倒産件数の減少が続いていましたが、3年ぶりに企業倒産数が増加となりました。

倒産原因の8割は、販売不振や業界不振などによる「不況型倒産」で、次いで後継者不足や経営者の病気・死亡が原因の「後継者難倒産」が続きます。後継者が見つからないまま、経営者の高齢化が進み、抜本的な経営の立て直しもできず、病気や経営不振から倒産してしまう会社が増えているのが垣間見えます。

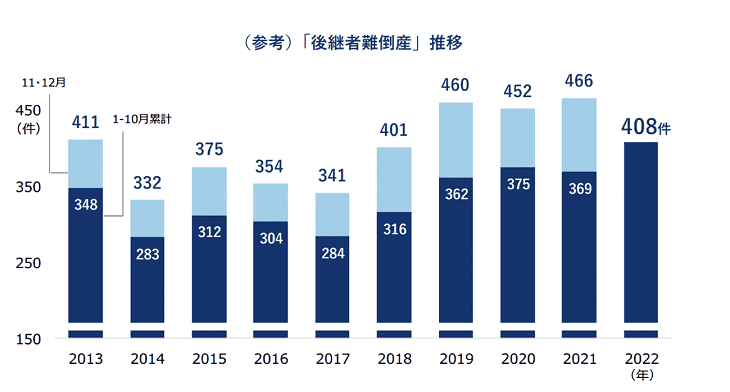

【後継者難倒産推移】

出典:株式会社帝国データバンク 全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)

後継者難倒産の要因および産業別の状況

東京商工リサーチでは、2013年から後継者不在に起因する「後継者難」倒産の調査を続けています。2022年(1-12月)の後継者難倒産(負債1,000万円以上)は、422件(前年比10.7%増)となり、調査開始の2013年以降で最多を更新しました。

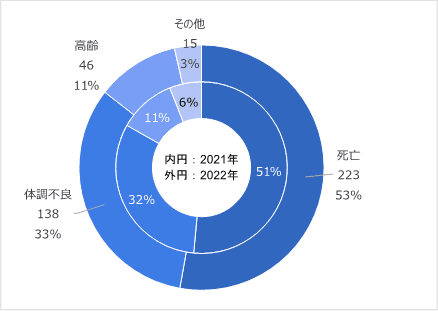

後継者不在で倒産に至った要因としては、代表者「死亡」が223件、「体調不調」が138件でこの2因で86%を占めており、前年よりもいずれも増加しています。事業承継ができないまま経営者の高齢化が進み、「死亡」や「体調不良」で事業継続が困難となる件数が増えています。

【後継者難倒産の状況・要因別】

東京商工リサーチ|後継者難倒産の状況(2022年)をもとに作成

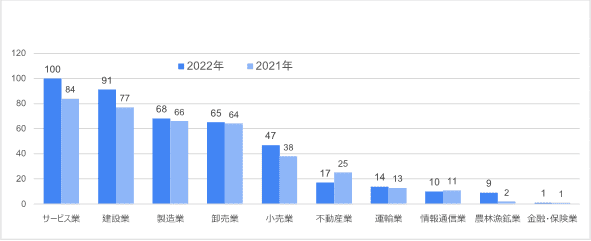

産業別では、サービス業100件(前年比19.0%増)、建設業91件(前年比18.1%増)の2産業で後継者不在が原因の倒産の割合が多く、それぞれ前年より大きく増えています。次いで、製造業68件(前年比3.0%増)、卸売業65件(前年比1.5%増)、小売業47件(前年比23.6%増)と続いています。

【後継者難倒産の状況・産業別】

東京商工リサーチ|後継者難倒産の状況(2022年)をもとに作成

後継者不在による自主廃業は倒産数の8倍超

後継者不在の影響は倒産だけではありません。株式会社帝国データバンクの全国企業「休廃業・解散」動向調査によると、倒産企業数の8.4倍にあたる5.3万社が自主的に休廃業しています。主な原因は、経営者の高齢化と後継者不足です。また、経営状態で問題ない8,000社以上の企業も、資産超過にも関わらず休廃業しています。

【全国企業 倒産・休廃業・解散数推移】

株式会社帝国データバンク 全国企業「休廃業・解散」動向調査(2022年)をもとに作成

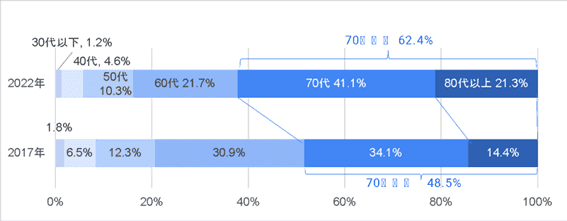

帝国データバンクの全国企業「休廃業・解散動向調査」2017年版と5年後の2022年版を比較すると、70代以上の経営者の割合は14%(2017年の60代の割合の約半分)増加しています。事業承継できないまま、経営者の高齢化が進み、休廃業・解散に追い込まれているようです。

【休廃業・解散企業の代表者年齢推移】

株式会社帝国データバンク 全国企業「休廃業・解散」動向調査(2022年)をもとに作成

後継者問題4つの原因

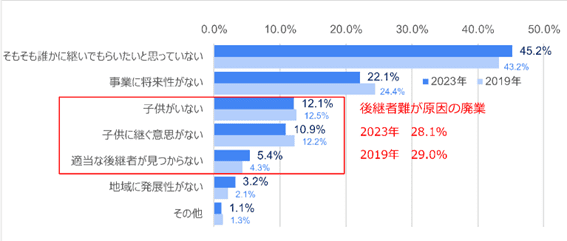

企業の廃業理由のアンケートから後継者問題の4つの原因を解説します。

【廃業予定企業の廃業理由】

日本政策金融公庫 総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2023 年調査)」 より、作成

厳しい環境変化で事業の将来性が見えない

後継者問題の一因は、厳しい経済環境と事業の不確定な将来性です。多様性が求められる現代社会では、従来の事業のやり方では多様性を求める顧客ニーズへの対応が難しくなっています。地域の人口減や激しい環境変化の中で、未来のビジョンを描くことが難しく、見通しを立てられないため、多くの経営者が事業の継承を見送っています。

後継者と考えていた子どもに継ぐ意思がない

親が築いたビジネスを子どもが引き継ぐことは、自然な流れと思われがちですが、現代の若者たちは自分自身でキャリアを選ぶ傾向にあります。世代交代の際に頻発する問題で、特に家族経営の企業でよく見られます。子供の描くキャリアが必ずしも親の事業を継ぐとは限りません。

経営者の子どもや親族に継ぐ意思がないケースを3つ紹介します。

- 創業社長が子どもの教育に力を注いだが、一流企業に勤務する、あるいは医師や弁護士などの専門職に就いてしまった

- 親を経営者として尊敬しているが、会社を背負う責任感やリーダーシップを発揮するよりも、プライベートの充実や自分らしい仕事を優先したい

- 経営者としての資質や能力が不足していると自覚し、事業承継を辞退した

社員を後継者にすることが難しい

もし親族に後継者が不在である場合、優秀な社員を昇格させ、新たな後継者にするという選択肢も考えられるでしょう。社員は既に従業員や取引先からの信頼を得ているため、経営の引き継ぎは比較的スムーズに進む可能性があります。しかし、社員を後継者にすることは、以下の2つの問題から容易ではない可能性があります。

- 経営者としての素質が求められる社長の補佐としての業務を遂行できても、経営者には経営の知識や取引先との交渉力、リーダーシップなど、社員時代とは異なる素質やスキルが求められます。

- 株式取得に関する課題

業績が良好な会社の株式を取得するには、大きな資金が必要です。逆に業績が思わしくない会社では、銀行が経営者保証を求めることもあります。経営者保証による負担は社員にとって大きなものであり、社員を後継者にする際の難易度を高めています。

外部からの採用がなかなかうまくいかない

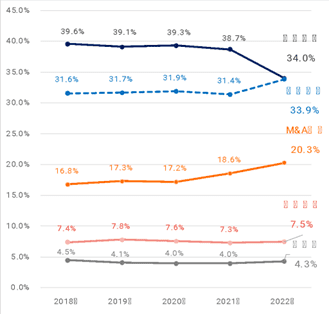

後継者問題の解決策としては、取引先や業界関係者の紹介により、外部から人材を採用する選択肢も考えられます。ただし、「事業承継に関する就任経緯別推移」のデータによれば外部からの人材招聘は少なく、内部昇格やM&Aと比較してハードルが高いと考えられます。

外部からの後継者採用が難しい背景として、主に2つの理由が考えられます。

- 経営者として必要な知識やスキルを持つ人材が見つからない

- 他の企業で成功を収めている優秀な人材にとってリスクを伴う

特に中小企業の経営者への転身は少ないという現実です。

【事業承継に関する就任経緯別推移】

資料:(株)帝国データバンク「全国企業「後継者不在率」動向調査(2022 年)」

後継者候補者がいない、適切な時期に決めないことにより起こりうる問題

多くの経営者は、元気で現役に活躍していることから、「いつかは事業承継が必要だ」とは考えつつも、後継者の選定を先延ばしにしてしまう傾向にあります。しかし、事業承継は時間を要するプロセスです。後継者が決定した後でも、実現するためには5年から10年の計画的な取り組みが求められます。

後継者の選定を遅らせることにより、次のような問題が生じます。

企業の信用がなくなり経営状態が悪化する

後継者が不在で事業を停止する状況は、会社だけの問題ではありません。後継者選びを先延ばしにしている会社は、取引先や金融機関から見ると、未来が不確定で不安定な企業と判断されます。取引先が交代することによって取引量が減少したり、金融機関からの融資が得られなかったりすると、企業の信用が失われ、経営状況の悪化に繋がります。

優秀な人材が会社の先行きを不安視して流出してしまう

会社の将来性が不安視されると、優秀な人材が流出するリスクも生じます。先行きが不透明な企業では、今後の不安からこの会社で長期にわたって経験とキャリアを積み上げようという意欲を喪失してしまいます。優秀な人材の流出は、業績に大きな影響を与えかねません。また、後任の採用が難航する不安もでてきます。

引き継ぎがうまくいかず、社内が混乱する

短期間での引き継ぎは、社内の混乱を招き、従業員のモチベーションを下げる可能性もあるため注意が必要です。

後継者を社外から招いた場合、独自の技術や社内文化を理解し、周囲の信頼を得るのに時間が必要です。また、同族経営の場合、親族を説得するのに時間もかかるでしょう。さらに、お客様からの価値要求の引き継ぎも重要な事項となります。

業績にも影響してくるので、後継者選びは早い段階から取り組むようにしましょう。

計画的な資産継承・相続対策ができず、トラブルになる

事業承継に際しては、会社運営に必要な資産の引き継ぎ方法を検討し、対策する必要があります。経営権を後継者に移すには、株式や議決権がある株式を後継者に集中させることが重要です。しかし、株式が親族や関係者間で分散している場合、株式の買い取りや議決権のない「種類株式」の設定などの対策をとるため、時間が必要となるでしょう。

さらに、経営者が事業用の不動産を個人所有している場合、相続対策を含む適切な準備が求められます。

- 株式

- 不動産の買い取り資金

- 相続税

- 贈与税の納税資金

- 生命保険の活用

税理士や弁護士、金融機関などの専門家と、事業承継におけるさまざまな観点から対策を協議し、進めることが大切です。

後継者問題の解決策

後継者問題の解決については、主に下記の4つの選択肢があります。

- 後継者候補の育成

- 外部からの後継者を採用する

- ヘッドハンティング

- M&Aの活用

会社の状態や今後のビジョンにより最適な方法を検討しましょう。

後継者候補の育成

事業承継のために後継者候補の育成を計画する際には、社内育成と社外育成の2つの手法があります。両方とも計画的に進行することが必須で、究極的には現経営者から直接的に実務と知識を学ぶことが重要です。

社内での育成

1)主要部門をローテーションで経験させる

各候補者に製造や営業、財務など社内の主要部門の業務を経験させることで、企業の主要な業務フローを理解させ、社員や関係者との相互理解を深めます。

2)責任ある立場を任せる

候補者に新規事業や経営企画への参画を任せることで、プロジェクトリーダーとしての経験を積ませ、組織をまとめると同時に意思決定と行動を伴うリーダーシップの経験を得ます。

3)社外セミナーや業界活動への参加

後継者や経営者としての知識を得るだけでなく、他の経営者や後継者とのネットワークを作ることが有効です。

社外での育成

1)他社での勤務経験

取引先などで一定期間働くことで、自社とは異なる視点から経営や財務、営業等の知識を得られます。他社での勤務経験は、後継者としての経験を積みつつ、業界内の人脈を広げられます。

2)後継者育成専門コースへの参加

中小企業大学校などが実施する10か月の全日制の後継者育成専門コースに参加することも1つの方法です。

中小企業大学校の後継者育成専門コースは40年以上の実績があり、経営に必要な思考法や知識、スキルを身につけられます。また、民間でも同様のプログラムや短期研修が存在します。知識を学ぶだけでなく、同じく後継者を目指す仲間との人脈形成にも寄与するでしょう。

外部からの後継者を採用する

どうしても親族・社内に後継者候補がいない場合は、取引先や金融機関等を通して、外部から経験豊富な後継者を採用する方法もあります。この場合は、経営経験があり業界に詳しい人材を探すので適当な人材が見つかればスムーズに事業承継できますが、会社の業績や業界の将来性によっては難しい場合もあります。

また、親族の後継者に引き継ぐまでのリリーフ登板の条件で一定期間経営を任せる場合もあります。この場合は経営権だけを引き継ぎ、株式や事業資産は引き継がず、雇われ社長のような立場で経営を任せます。

ヘッドハンティング

ヘッドハンティングを活用して、後継者を探す方法もあります。ヘッドハンティングとは、経営幹部や専門職など、事業運営に欠かせない優秀な人材を他社からスカウトする採用手法のことです。主に外部の専門機関を利用します。

転職意思の有無に関わらず、独自のノウハウやネットワークを活かして、求める条件に最も適した候補者をスカウトできます。後継者探しで悩んでいる企業は、専門会社に相談してみると良いでしょう。

【導入事例】ヘッドハンティングを活用した3つの採用事例

M&Aの活用

育成や外部からの採用、ヘッドハンティングによる後継者探しに難航がある場合、M&Aの活用や事業継承が選択肢となります。M&Aにおいては、価値観や組織文化が共通している企業を見つけることが重要です。

M&Aでは、経営実績のある企業や経営者が顧客や従業員と共に事業を引き継ぐことが可能であり、比較的短期間で事業承継が実現できます。また、大手企業の傘下に入ることで労働条件が改善されたり、経営基盤が強化されたりするでしょう。ただし、M&Aには手数料がかかる上、希望するM&A先を見つけることが困難な場合もあります。

関連資料

M&A・組織再編におけるリスクの1つに、予期せぬ組織力の低下による事業成長の鈍化があります。従業員にとって納得度の高いM&A・組織再編を実行するためのポイントを解説した資料をご用意していますので、ぜひご覧ください。

⇒「M&A・組織再編の成功は‟人材”が鍵?知っておくべき6つのポイントとは?」をダウンロードする

後継者探しに関するよくある質問

後継者探しはどの程度の期間が必要?

後継者探しにかかる期間は、承継する個人や組織によって大きく異なります。中小企業白書2017年版によると、後継者を選定し了承を得るまでの時間は「1年から3年未満」と回答した事例が40%以上を占めています。

外部からの採用を検討する場合、1年未満で解決できる可能性もありますが、親族や社内からの後継者を見つける場合には、時間をかけて3年程度を見込んで探す必要があると考えるべきです。

内部から後継者を選ぶ場合、どのような基準で選べばよいですか?

内部から後継者を選ぶ際には、従業員も含めて以下の基準が重要です。 ・自社の経営理念を理解している ・経営に対する意欲と覚悟をもっている 厳しい経営環境下での経営判断や社員をリードするためには、強いマインドをもつ経営者としての能力が必須です。

どのようなスキルや経験を持った人材を採用すべき?

後継者には、判断力と実行力が求められます。正しい判断をするには、知識や経験が必要です。事業に関する知識や経験は後から身につけられます。プロジェクトや部署をスムーズに運営してきた経験があると良いです。また、組織を進めるためには、社内外から信頼を得るためのコミュニケーション能力や営業力も求められます。

外部から後継者を採用する場合、どのような手順を踏む必要がある?

後継者を採用する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。

・経営理念と将来ビジョンを明確にする

・現状把握と課題の抽出

・改善の実施

外部から後継者を採用する場合は、取引先や中小企業支援機関や金融機関に紹介を依頼することが多いのですが、中小企業の経営実態は外部からは見えにくく、何が課題かもわかりにくいものです。

そのため、後継者を探す前に、あらかじめ自社の経営理念を明確にし、将来のビジョンを描いておくことが大事です。自社や業界について客観的な視点を持ち、現状を把握して経営上の課題を特定し、改善できるところから改善を進めておきます。 外部からの後継者候補は、特に大手企業や金融機関の出身者の場合は、承継先企業について厳しい視点で評価しがちです。

しかし、経営理念や将来ビジョンを明確にした上で、課題を抽出し、あらかじめ改善を進めておくことで、後継者にとって承継後の道筋が明確になり、スムーズな承継につながります。 取引先や中小企業支援機関などの紹介で外部から後継者を採用する場合も、課題が明確にされ改善を進めていると紹介を受けやすくなります。

従業員を後継者とする場合の注意点を教えてください。

従業員を後継者とする場合、資産の承継方針を明確にし、相続にかかわる潜在的な問題を予測して回避策を考える必要があります。

また、会社の経営と所有を分離する場合は、現経営者の相続時の対策を検討し、後継者の勇退時までの計画を立てる必要があります。

まとめ

後継者問題に関する現状や原因、解決方法について、具体的な方法や注意点を解説しました。後継者問題は先延ばしにすると、対策が難しくなります。廃業を選択する前に、経営資産である人材や取引先を活かして事業承継を行うことが重要です。計画的に取り組むために、外部サービスの活用もおすすめします。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次