企業による新卒内定取り消しは違法?認められるケースについても解説

目次

新卒採用の基本がわかる資料

「新卒採用を検討している」「新卒採用の担当者になった」「新卒採用の流れを把握したい」人事・採用担当者の方向けに、新卒採用の一連の流れをわかりやくまとめた資料をご用意しています。

新卒採用における内定は、単なる合意ではなく労働契約としての法的な効力を持ちます。そのため、企業が一方的に取り消すことは原則として認められず、安易な判断は法的リスクを伴います。

一方で、経営環境の急変や予期せぬ事態など、やむを得ず内定取り消しを検討せざるを得ない状況も実際には存在します。

本記事では、内定の法的性質を踏まえ、内定取り消しが認められるケースと、企業が知っておくべき実務上の注意点について解説します。

企業による内定取り消しは違法?

まずは、内定取り消しの基本的な考え方を解説します。

内定は「労働契約」として扱われる

過去の裁判例により、内定は「始期付解約権留保付労働契約」と扱われます。

- 始期付……就労の開始時期は大学卒業直後

- 解約権留保付……誓約書等に記載されている内定取り消し事由が発生した場合には労働契約の解約可

内定とは、条件付きの労働契約が成立した状態です。内定も労働契約の一種であるため、内定者は労働法令による保護を受けます。そのため、内定取り消しを行うには解雇と同様に厳しい要件を満たす必要があり、『まだ入社していないから』という理由だけで安易に取り消すことはできません。

内定取り消しには「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が求められる

内定取り消しには、解雇と同様「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が求められます。

客観的合理性:具体的な理由や証拠があり誰が見ても納得できること

社会通念上の相当性:社会的にも、他の同様のケースと比較しても妥当であること

この2つの条件を両方満たさなければ、内定取り消しは認められません。したがって、具体的な根拠がなく、個人の主観に基づいた理由では、内定取り消しは無効とされます。

内定取り消しが認められるケース

次に、内定取り消しが認められる主な条件を紹介します。ただし、これらの条件を満たしても必ず認められるわけではなく、状況に応じて個別判断されます。

- 内定者による経歴詐称・重大な事実の隠蔽

- 内定者が傷病により勤務が困難になった

- 内定者が学校を卒業できなかった

- 内定後に社会的信用を著しく損なう行為があった

- 整理解雇が必要になるほど企業の経営が悪化した

内定者による経歴詐称・重大な事実の隠蔽

学歴や資格の詐称が判明した、健康状態の虚偽申告など、採用時の前提が覆るようなケースでは、信頼関係を破壊する行為として内定取り消しが認められることがあります。

特に、資格や免許に関する詐称は、業務遂行に大きな影響を与えるため、正当な理由として認められやすいです。最近では、前職の退職理由が解雇だったことを隠す目的で職歴を詐称していた事例において、内定取り消しが有効とされた裁判例もあります。

ただし、経歴に誤りがあっても、記憶違いや記載誤りで前職の勤務年数が誤っているなど明らかな故意がないケースでは内定取り消しは無効と判断されやすいです。

ポイントは以下の3点です。

- 詐称や虚偽申告に故意があったか

- 業務や組織運営に大きな影響があるか

- 内定時点で知ることができず、通常その段階で把握できるとは考えにくい内容であるかどうか

実際に詐称や虚偽申告があったとしても、「人づてで聞いた」のように具体的な証拠がない場合にも内定取り消しは無効となる可能性が高いです。誰が見ても詐称・虚偽だったという証拠が必要です。

内定者が傷病により勤務が困難になった

内定後に病気やけがで就労が困難になった場合、その症状が仕事に重大な支障をきたすレベルでなければ、内定取り消しは正当とされにくいです。

就労にどれほどの影響があるかが判断のポイントになるため、主治医の診断書を提出してもらう、本人の同意を得たうえで産業医にアドバイスを求めるなど、専門的な知見に基づく判断が必要です。また、企業が一方的に判断するのではなく、本人の意思も確認するなど対応には慎重さが求められます。

ただし、業務遂行において大きな影響がない、内定時点で健康状態を把握していたなどの場合には、内定取り消しが無効と判断される可能性が高くなります。

内定者が学校を卒業できなかった

学校卒業が入社条件となっている場合には、卒業できないと労働契約は成立しませんので、内定取り消しは有効されやすいです。ただし、学校卒業を入社条件にしていない場合は、卒業できなかったことを理由に内定を取り消せません。

実際に『卒業年度の指定がないので来年入社したい』と主張する学生が現れた場合、企業側もそれを認めざるを得ません。卒業を条件とする場合は、具体的な卒業年または卒業月を内定通知書や雇用契約書に明記しておきましょう。

卒業見込みの確認は企業側にも義務があります。卒業見込証明書の提出を求める、内定が早い場合には定期的に確認を行うなど、企業側から確認の働きかけが必要です。

内定後に社会的信用を著しく損なう行為があった

内定通知後、犯罪行為・逮捕・SNSでの炎上などの重大な問題行動が発覚したケースも内定取り消しが認められやすいです。ただし、これも業務や組織運営に大きな影響があるかどうかが判断のポイントになります。

SNSでの炎上により内定先企業が特定され会社イメージが大きく損なわれた場合や、重大な刑事事件を起こした場合は、内定取り消しが認められやすいです。実際に、内定者が刑事事件を起こし内定取り消しが法的に認められた判例もあります。

当然ですが事実確認と本人への聴取は必須です。行為が明らかだったとしても、一方的な内定取り消しは行わないようにしましょう。

整理解雇が必要になるほど企業の経営が悪化した

内定通知後に急激に経営が悪化した場合も、内定取り消しは認められやすいです。ただし、通常の整理解雇と同様、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

① 人員削減の必要性があるか

経営状態の急激な悪化や大災害の発生により事業継続が困難になったなど、人員削減の必要性が高いことが条件となります。

② 人員削減の手段として整理解雇をする必要があるか

配置転換、役員報酬削減、取引先への値上交渉など、整理解雇を回避するためのあらゆる経営努力を尽くしてもなお、整理解雇せざるを得ないレベルの必要性が求められます。

整理解雇を回避するための経営努力をしていない場合には、整理解雇が無効になる可能性が高いです。

③ 整理解雇対象者の選び方は妥当か

整理解雇の対象者が妥当かも求められます。内定取り消しに関しては、「既に就労している従業員を整理解雇するのではなく、内定者の内定を取り消すのは格別不合理なことではない」という裁判例もあります。

ただし、一部の内定者だけを取り消し対象にする場合、選定の基準が合理的でないと不当な選別と判断され、無効になる恐れがあります。

④ 整理解雇の手続きが妥当か

整理解雇の前に従業員へ十分な説明・協議を行ったか、誠実に対応したかも求められます。

これら「整理解雇の4要件」を満たしている場合でも、入社日直前の内定取り消しが信義則違反として慰謝料請求が認められた裁判例もあります。

入社日が近づくほど「労働契約が確実に履行される」と内定者が期待するのは当然とされ、期待が高まった状態での内定取り消しは整理解雇の4要件を満たしていても信義則違反とされやすくなります。

マンパワーグループの新卒採用支援

マンパワーグループでは、新卒採用の事務代行からコンサルティング、内定者フォローなどを提供しています。詳しくは下記の資料をご覧ください。

内定取り消しが 「違法」と判断されるケース

次に、反対に内定取り消しが「違法」と判断される具体的なケースについて解説します。

企業文化・方針への適応不足を理由とした取消し

『社風に合わない』『協調性がない』などの主観的な評価を理由とする内定取り消しは認められません。実際に、主観的判断による取り消しを無効とした判例があります。

また、根拠不十分な悪評を理由にした内定取り消しも違法とされた例があります。性格や人格の否定は差別的扱いとみなされる可能性もあるため、客観的な根拠に基づいて判断すべきです。

内定者研修の欠席も取り消し理由にはならない

内定者研修や内定者懇親会などを実施する企業では、その欠席を内定取り消し事由にすることもできません。

「始期付の労働契約の場合には、内定者に就業規則を適用することや入社前研修への参加を命令できない」とされた判例があります。

入社前の研修はあくまで任意によるもので、欠席したとしても「協調性がない」「業務命令を無視している」などの理由で内定取り消しができないことは押さえておきましょう。

採用見直しを理由にした一方的な取消し

経営悪化や採用数見直しなどを理由にした一方的な内定取り消しは認められません。整理解雇が必要になる程度の経営悪化ですら、前述の整理解雇の4つの要件を満たさないと内定取り消しが無効になります。

一時的な経営悪化はもちろん、内定辞退者が出ることを見積もって多めに内定を出したが辞退者が出ずに内定者全員を入社させるのが難しいなどの理由も、同様に内定取り消しは認められません。

差別的な理由による取り消し

性別、年齢、人種、宗教等を理由にした内定取り消しは認められません。近年では、LGBTを理由にした内定取り消しが問題となったケースもあります。

過去には、HIV感染を申告しなかったことを理由にした内定取り消しが違法と判断された裁判例があります。申告義務のない個人情報を内定取り消しの理由とすることはできません。

HIV感染者は厚生労働省の通達により就業制限や解雇が禁止されています。同様に、障害者、短時間労働者、性別、高齢者、出産・育児などに関する差別的扱いを禁じる法令があります。内定取り消しにおいてもこれらの法令や通達を守る必要があります。

参照:厚生労働省|職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて(PDF) ![]()

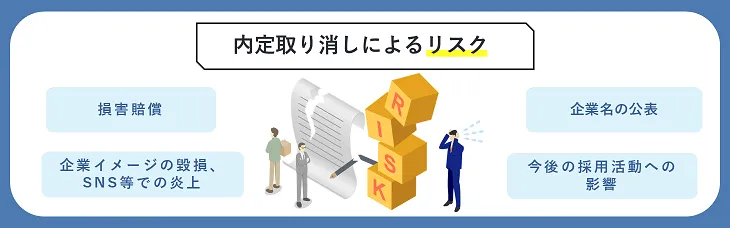

内定取り消しによるリスク

やむを得ず内定取り消しする場合には次のようなリスクがあることを念頭に置く必要があります。

損害賠償(慰謝料および逸失利益)

内定取り消しが法的に無効とされた場合、企業は損害賠償責任を負うことがあります。支払いを命じられる損害賠償には、本来支払われるはずだった給与(逸失利益)に加え、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが含まれることがあります。

金額は個別の案件によりますが、他社の内定を断っている、入社直前の連絡、中途採用で前職退職後だったなどの場合には、比較的高額な慰謝料が認められる傾向です。

損害賠償額だけでなく、裁判や労働審判への対応自体が企業にとって大きな負担となります。また、訴訟に発展した場合、企業名がメディアで報道される可能性があり、企業イメージの低下も懸念されます。

企業イメージの毀損、SNS等での炎上

内定取り消しに関する情報は、SNSを通じて即座に拡散するリスクがあります。企業の対応内容次第では批判が集中し、炎上に発展するリスクも否定できません。

一度拡散された情報は、求人サイトや口コミサイトに否定的な情報が長期間残存することになります。SNS上での批判が不買運動につながるケースも少なくなく、企業イメージの毀損は避けられません。

このような情報が広まると、取引先からの信頼喪失や企業イメージ低下による売上減少といった二次的な経営リスクも発生します。

企業名の公表

次の要件を満たすと、厚生労働省により企業名が公表されることがあります。

- 2年以上連続して内定取り消しを行った

- 同一年度に10名以上に対して内定取り消しを行った

- 事業縮小を余儀なくされているとは認められない

- 内定取り消しの対象者への説明が不十分

- 次の就職先確保の支援を行っていない

行政機関による企業名の公表は、SNSなどでの情報拡散以上に社会的信用に深刻な影響を与えます。このような公式な形での企業名公表は、企業活動に対して避けがたい悪影響をもたらすでしょう。

今後の採用活動への影響

内定取り消しは将来の採用にも影響を及ぼします。新卒採用であれば、学校側からの推薦が停止される、紹介が拒否される可能性があります。

また、応募者は企業情報を事前にインターネットで調べる傾向にあるため、内定取り消しの情報を見つければ、「内定を取り消す会社」として敬遠されることも想像に難くありません。これにより、優秀な人材の応募が減少するリスクがあります。

マンパワーグループの新卒採用支援

マンパワーグループでは、新卒採用の事務代行からコンサルティング、内定者フォローなどを提供しています。詳しくは下記の資料をご覧ください。

内定取り消しを「検討する前」に取るべき行動

内定取り消しは企業にとっても重大な判断であり、実施前に慎重な対応が求められます。不要なトラブルや法的リスクを未然に防ぐため、内定取り消しを検討する前に取るべき行動は次のとおりです。

内定取り消し事由の正当性の確認

最初に確認すべきは、内定取り消しの理由に正当性があるかどうかです。

「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が存在しているのか、内定時の誓約書などに記載の事由に合致するかは内定取り消しの検討の際の要となります。これらの要件を満たさない場合、前述した損害賠償や企業イメージの毀損などの重大なリスクを負う可能性があります。

内定者へのヒアリングや事実確認

経歴詐称やSNSでの炎上など、内定者に非がある理由により内定取り消しを検討する場合であっても、企業の一方的な判断は避け、内定者へのヒアリングや事実確認を必ず行います。

ヒアリングの際は、本人の主張や意思を丁寧に聞き、記録を残してください。主張を聞くだけでなく、診断書や資格証明書など、文書が用意できるものは提出を求め、客観的な情報を収集していきます。このようなアプローチにより、事実誤認や誤解に基づく判断ミスを未然に防ぐことができます。

労務顧問や弁護士への相談

労務の専門家への事前の相談も大切です。内定取り消しは、有効・無効が明確に数値などで線引きされているわけではないため、様々な要素を総合的に判断する必要があります。自社と似たような案件を見かけたとしても、必ず他社のケースと同じ判断になるとは限りません。

専門家への相談は、過去の裁判例や労働法令に基づいた適切なアドバイスを得られるため、内定取り消しの可否や適切な実施手順について正確な判断が可能になります。また、必要書類の作成や法的チェックも依頼できるため、企業独自の判断のみで対応する場合と比較してリスクを大幅に軽減でき、法的な安心感を得ることができます。

また、ハローワークや総合労働相談コーナーでも内定取り消しに関する相談を受けています。総合労働相談コーナーとは、労働局や労働基準監督署に設置されている相談窓口です。無料で相談ができるため、最初の相談先として利用するのも良いでしょう。

代替策の検討

内定取り消しの検討に至る理由によっては、内定者の事情を鑑み、内定取り消し以外の案を検討することも重要です。

例えば、3月に卒業できなかった場合にも9月卒業まで待つ、病気が発覚した場合に配属先変更や業務内容変更を行うなど、契約条件を調整することでトラブルを回避できることも少なくありません。

また、内定取り消し以外の代替案は検討したのかは、整理解雇が認められるための4つの要件のうちの1つです。整理解雇をする程度の業績悪化の場合でも、労働条件の調整、希望退職者の募集、出向、次の就職先の便宜を図るといった、代替案の検討が必須です。

内定者は他社の内定を辞退している、前職を退職してしまっているケースもあります。内定取り消しをした場合の、内定者のその後の生活まで考える姿勢が大切です。

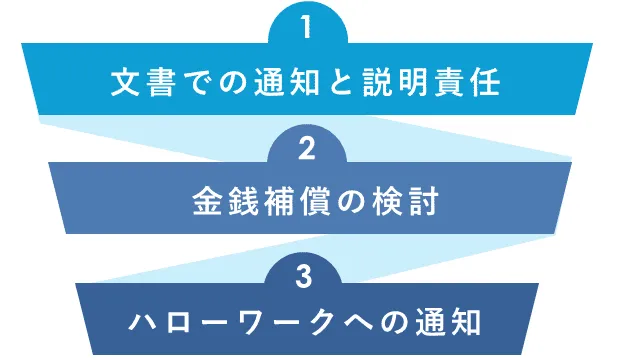

やむを得ず内定を取り消す場合の適切な手順

以下では、やむを得ない事情により内定取り消しを行う場合の適切な手順について詳しく解説します。

文書での通知と説明責任

内定取り消しは必ず書面で通知することが原則です。口頭のみの説明では、言い間違いや聞き間違い、後の記憶違いが生じやすく、これらがトラブルの原因となります。文書による通知は明確な記録として残るため、後の紛争防止に不可欠です。

内定取り消し通知の書面には法的に決められた記載事項はありませんが、主に以下の内容を記載します。

内定取り消しの書面に記載する内容

- 内定日

- 内定を取り消す旨

- 内定取り消し事由

- 内定取り消し日

- 補償内容

- 問い合わせ先

最も重要なのは内定取り消し事由です。内定取り消しが合理的で客観性があるとわかるよう、できるだけ具体的に記載します。また、内定時の誓約書などに、内定取り消し事由が明記されている場合には、どの事由に該当したのかも明記すべきでしょう。

また、書面での通知だけで済ませず、併せて対面での謝罪・説明を行う、内容への質問や補償の交渉があれば誠実に対応する姿勢が重要なのは言うまでもありません。

書面以外でのやりとりも、後のトラブルを回避するため基本的には記録に残します。何度もやりとりをするうちに、少しずつ企業側の説明内容が変わる、脚色が入るという傾向もあります。しかし、説明は一貫性を持たせ、誰がいつどのような方法で対応するにしても、内容が異なることがないように注意が必要です。

このようなやむを得ない内定取り消しを想定し、内定承諾書や誓約書など、内定時に交わす書面で内定取り消し事由を事前に通知しておくことを推奨します。事前通知がないことだけを理由に内定取り消しが無効になることはありませんが、次のような効果が見込めます。

- 状況によっては内定取り消しがされる可能性があることを把握してもらえる

- 内定取り消し事由に該当する行動を抑止できる

- やむを得ず内定取り消しをする場合にも説明がしやすい

従業員の解雇も、就業規則などで解雇事由を明記し、解雇の際にはどの解雇事由に該当したのかを通知しますが、それと同じような形と考えてもらえれば良いでしょう。前述の通り、内定者に就業規則を適用することは難しいので、その代わりに、誓約書などで事前に内定取り消し事由を伝えておくという方法です。

金銭補償の検討

たとえ法的に有効な内定取り消しであっても、対象者が被る精神的・経済的損失に対して誠意ある補償を検討することが重要です。内定取り消しの通知書の中であらかじめ補償内容を明記するケースや、内定者との交渉の結果として金銭的補償を行うケースなど、状況に応じた適切な対応を検討すべきです。

金額は内定取り消し事由によるため一概には言えませんが、「内定取り消しをせずに入社していれば得られたはずの給与」をベースに、何カ月分を支払うのかで金額を決定することが多いです。支給予定給与の6~12カ月が目安とも言われています。そこに慰謝料としてさらにプラスの金額を乗せることもあります。

金銭補償をする場合にも、当然、誠意ある対応が求められます。また、金銭補償に加え再就職支援等を求める方など、人により求める補償も異なりますので、一方的な押し付けはせず、十分な話し合いの上で慎重に補償内容を決定してください。

ハローワークへの通知

あまり知られていませんが、「新卒採用での内定取り消し時」「新卒採用での内定期間の延長時」には、ハローワークへの通知が義務付けられています。(職業安定法施行規則第35条2項 ![]() )

)

関連資料:再就職支援サービスのご案内

まとめ

内定取り消しは解雇と同様に扱われます。通常の解雇が難しいものは内定取り消しも難しい、通常の解雇でも行うような事実確認は内定取り消しでも同様に行う、と考えておくと良いでしょう。

内定取り消しの際には、必ず書面での通知と対面での説明を行い、補償や記録の管理についても慎重に対応しましょう。ハローワークへの届け出など、見落としがちな義務にも注意が必要です。

何よりも重要なのは、相手のことを配慮した誠意ある対応です。内定取り消しはリスクもありますので、判断に迷うときには専門家の意見を聞くなど、企業が一方的な判断・対応をしないことも大切です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次