管理職の外部採用がうまくいかない理由と改善すべきポイント

目次

「管理職とその候補者の数が足りない」という経営・人事課題を聞かない日はないくらい、今や多くの企業にとって喫緊のテーマです。日本全体としても、管理職やその候補となる人材の供給が追いついていない状況にあります。

ですが、こうした環境でも採用活動の工夫や判断次第で、管理職の採用に成功している企業もあり、取り組み方次第で状況は変えられる余地があります。

本記事では管理職を確保するため、中小企業がどんな採用活動を行えばよいのか、押さえるべきポイントを解説します。

管理職を外部から採用する背景

管理職を外部から採用しなくてはいけなくなった背景について解説します。

社内に管理職候補がいない

管理職候補の数が不足し、内部で育成できていないため、外部から管理職を採用せざるを得ないという声が最も多く聞かれます。この背景には6つの要因があります。

組織が成長せず、上が詰まっているため管理の経験ができない

組織が成長せず、管理職以上のポジションが全て埋まっている場合、定年含めた退職がない限り、新たに管理職を任用する余地がありません。こうした状況では、計画的に管理職候補を育てること自体ができません。

結果、管理職に必要な経験やスキルを得る機会がないまま年齢だけを重ね、年齢とともに機会を失う構造によって、管理職候補になりうる人材が育たないという悪循環に陥ることが背景・原因として挙げられます。

組織の拡大や管理職の退職に人材育成が追いついていない

一方、組織の拡大が速かったり、管理職の退職者が大量にでたりすると、逆に管理職登用に必要なスキル・経験・マインドセットを身に着け、育てるだめの時間が足りず、結果、管理職候補不足に陥ります。

「ポジションが人を育てる」という言葉を鵜呑みにし、今いる人材で何とか足りない管理職ポジション数を埋めても、今の現場は忙しく、準備不足の人材が一人前の管理職になるまで耐える余裕はありません。

結果、抜擢した人材を潰し、その姿をみた次の候補者が「私もああなるのは嫌だ」と感じ、社外流出する退職ドミノに繋がることが管理職候補者不足に拍車をかけています。

関連記事:管理職に求められる能力は?スキルを高める方法も解説

昇進意欲やリーダー志向のある人材が少ない

株式会社日本能率協会マネジメントセンターの調査 ![]() によると、一般社員の77.3%は「管理職になりたいくない」と回答しています。「自分は管理職に向いていないから」が一番の理由で他の調査でも昔から変化はありません。

によると、一般社員の77.3%は「管理職になりたいくない」と回答しています。「自分は管理職に向いていないから」が一番の理由で他の調査でも昔から変化はありません。

注目すべきは、それ以降の理由に本音が隠れています。2位が「管理職の負荷と報酬が釣り合っていない」、3位が「業務量や業務時間の負荷が高いから」、4位が「責任の重い仕事をやりたくない」と続きます。

今の若手人材はコスパやタイパを重視するため、割に合わない役割は避けたいと考える傾向が高く、割に合わない管理職には自分は向いていないと判断する傾向が強いのです。結果、管理職を目指す人の数が減り続けています。

関連記事:「管理職になりたくない」が8割!出世したくない理由とは?

ワークライフバランスが逆解釈される

DEIやワークライフバランスが重要であることを疑う人はいませんが、管理職が割に合わないなら、出世よりやりたい仕事とライフを重視するというキャリアを選択する人材も増えていくことでしょう。

結果、管理職やその候補を目指す人の分母が減っているのです。

評価や育成制度が整っておらず、ポテンシャル人材を把握できていない

管理職候補として適性のある人材リストを作成しようとしても、評価制度や育成制度が適切に整備・運用されていなければ、真にポテンシャルを持つ人材を正確に見極めることはできません。

その結果、ポテンシャルとしての判断ではなく、上司の覚えと評判がいい人材しか候補としてあがってこなくなります。当然ですが、上司の覚えがいいこと=管理職候補としてのポテンシャルが高いとは限りません。上司が可愛がっていても周りの評判が悪い人材を管理職に登用したら、組織は壊れていきます。

仕事や信頼で周りから認められることより、上司の顔色を伺うことが管理職登用の判断基準と社内に広く認知されるからです。

結果、その部署の生産性や信頼関係が低下するだけでなく、優秀な人材は次々見切りをつけて離職してしまうことで管理職候補不足の歯車は余計狂うようになります。

氷河期に採用を控えていたため、そもそも人材が不足している

バブル経済の崩壊による長期的な景気悪化の影響で、多くの企業がリストラを実施するとともに新卒採用を大幅に抑制しました。

こうした新卒採用の抑制は長期化し、就職氷河期と呼ばれる時代に突入しました。この期間は1993年(平成5年)から2005年(平成16年)頃まで12年以上にわたって続いたため、現在管理職や幹部層となるべき年代の社員層が大幅に不足しており、中途採用によって人材を補わざるを得ない状況となっています。

戦後の高度成長期以降、企業は何度かの不況を経験してきましたが、過去の景気後退局面では「採用を一時的に控えて景気回復を待つ」という対応で乗り切ることができました。

しかし、就職氷河期はこれまでの不況とは比較にならない長期間に及んだため、企業の中核を担うべき年代層のプロパー社員が決定的に不足する事態を招いています。その結果、管理職候補となる人材を社外から調達せざるを得ない構造的な問題が生じているのです。

管理職や候補者となる優秀人材の流出

育成した管理職・候補者が離職してしまい、管理職とその候補人材が不足した結果、外部からの調達が必要になることも大きな要因の一つです。その背景を解説します。

転職に対する壁が著しく低くなった

「二人に一人は転職する」と言われるくらい、今は転職に対するネガティブなイメージが薄れています。転職サイトやエージェントのCMが頻繁に広告で流れていることもそれを物語っています。

加えて、35歳転職限界説も過去の話で、40歳代、50歳代の管理職やその候補等、優秀な人材を欲している企業は数多くあります。つまり、定年まで我慢を重ねて一社に勤め上げるより、節目やタイミングで転職含めたキャリアを考えることが当たり前になりました。

今は優秀な人材が埋もれている状態が成立しにくくなりました。業界内での口コミやSNSをはじめ、ネット上での評判は広まりやすく、多くの人の目に触れる機会が増えたためです。そのため、優秀な管理職やその候補者は自ら転職活動をはじめなくても、ヘッドハンターからの声かけや、退職者や大学時代の同期をはじめとした知り合いから「リファラル採用」で声がかかるなど、本人の希望に関係なく、周りから声がかかることで、転職を意識せざるをえなくなる環境になっています。

結果、今までのキャリアを活かせる「同業のより条件のよい会社」や、働く意義を叶えられる「経営理念が合う会社」などの転職先が見つかりやすくなりました。

企業の将来性への不安や経営方針への不信感

現在所属する企業や事業の将来性に対する不安、または経営方針への不信感がある場合、社員が希望を持てる未来を描けません。当然ながら、優秀な人材ほど見切りをつけて他社へ流出していきます。こうした不信感は、事業の収益性などの数値的な要素だけでなく、上司や経営層との人間関係や価値観の相違にも大きく影響されます。

近年ではむしろ、将来の幹部候補として期待されていた人材が、育成の過程で離れていくケースも増えています。経営者から直接指導を受けたり、幹部候補研修で事業戦略を学んだりする過程で、かえって企業の将来性への疑問や経営方針への不信を抱いてしまうのです。

本来であれば会社への理解とコミットメントを深めるはずの育成機会が、「より良いやりがいやキャリアの安定性を他社で求めたい」という転職動機につながってしまう皮肉な結果を招いています。

関連記事:優秀な人材ほどあっさり辞める!その前兆と退職防止6つの打ち手

処遇や裁量への不満、ワークライフバランスの悪化

現在の管理職の多くはプレイングマネジャーとして、プレイヤーとしての高い成果とマネジメント業務の両方を同時に求められています。さらに、働き方改革の影響で部下のワークライフバランスを実現させる責任も加わったため、逆に管理職自身のワークライフバランスが著しく悪化し、長時間労働や過度な責任負担が常態化しています。

この結果、役割の重さに見合わない処遇への不満が深刻化しており、残業代が支給される部下よりも管理職の月収手取り額が少なくなるケースも珍しくありません。部下の残業を抑制するために管理職が業務を引き受け、結果的に管理職が業務に忙殺される状況を目の当たりにして、「管理職は負担ばかりが大きい割に合わない役職」という認識が広まっています。

一方で、適切な処遇とやりがい、キャリア形成の機会を提供する企業との格差が拡大しており、優秀な管理職ほど条件の良い企業へと転職する人材流出が加速しています。この結果、管理職の離職率上昇という深刻な問題が多くの企業で顕在化しているのです。

新規事業・事業拡大に伴い、社外の知見が必要になる

新規事業や事業拡大に伴い、既存の人材が有する仕事やマネジメントのノウハウだけで、その壁を乗り越えることが困難な場合、社内にはない視点や経験、ノウハウを手に入れることが必要になるため、社外から、その役割を担える人材を調達する必要が発生します。

事業のライフサイクルによって求められる管理職の人材要件が変化する

事業の成長期では現場でおきる様々な問題を何とかしながら前に突き進むリーダーシップが強く求められますが、安定期では仕組みやルールを確立し、効率的な組織運営を行うマネジメントが求められる等、事業のライフサイクル(導入期・成長期・安定期・衰退/再展開期)の段階に応じ、管理職に求められる要件(スキル・経験等)は異なります。

結果、事業拡大のフェーズにあわせ、既存の管理職の知見で充分な対応を行うことが難しくなるため、成長の壁を突破するために、異なる企業文化や視点を持つ人材の力を借りる必要がでてきます。

本業を太くする管理職しか評価・育成してこなかった

企業が成長期にある時は、本業のビジネスモデルに経営資源を集中投下し、事業基盤を強化することが優先されます。人的資本も同様の方針に従うため、本業の成長に直結する人材を重点的に評価・育成する人材マネジメントが行われます。

しかし、本業の発展に注力する一方で、社内に前例のない新しい取り組みや、異なる領域での経験・実績を持つ人材の確保・育成は後回しにされがちです。この結果、経営環境の変化に対応して「変革を推進できる人材」や「新規事業を任せられる人材」が必要になった際に、社内にそうした人材が存在しないという事態が発生します。

特に事業の成熟化や市場環境の変化により新たな成長戦略が求められる局面で、従来の本業特化型の人材では対応が困難となり、結果として社外から多様な経験を持つ管理職人材を調達せざるを得ない状況に陥るのです。

「社内のやり方」だけでは限界があると感じている

市場や顧客、競合状況、テクノロジーの発展等、自社のビジネスを取り巻く環境変化は日に日に激しさを増しています。これまで成功をもたらしてきた社内の従来手法だけでは対応に限界が生じる状況が発生しています。

長年同じ企業文化の中で働いてきた社内人材は、その組織の考え方や手法に染まりすぎて思考パターンが固定化し、変化の必要性や新しいアプローチの可能性に気づきにくくなります。

社外で経験を積んできた人材を管理職として迎え入れることで、チームや組織全体に新たな視点と刺激をもたらし、変革を促す役割が期待されています。

参考資料:管理職採用における事例3選

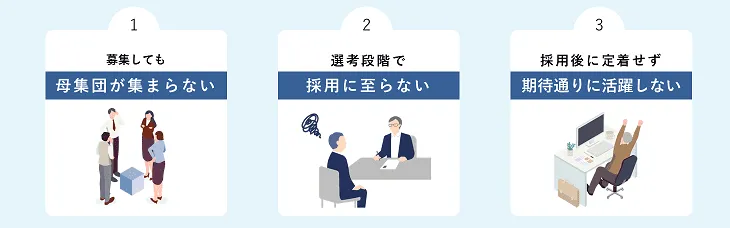

管理職採用がうまくいかない3つの代表的な理由

管理職採用に乗り出しても予定通りにいかないことは多々あります。その代表的な理由は3つあります。

募集しても母集団が集まらない

求人媒体に広告を出し募集をかけても、そもそも応募がこない、あるいは応募者が少なすぎる、求めるターゲット層とは異なる応募ばかり集まるなど、採用を検討しようにも母集団が集まらない事態が現実として多く発生しています。

求人要件が漠然としており、ターゲットが絞れていない

求人要件の人材像が、「管理職の経験がある」「コミュニケーション能力が高い」など曖昧すぎると、やりがいや魅力が伝わらず、求める求職者には刺さりません。また、要件の幅がどうにでも解釈できてしまうため、逆にターゲット以外からの応募が舞い込み、その対応に追われるばかりで母集団形成には至りません。

求人要件の絞り込みによる応募減への恐れ、自社は有名ではないし大手ほどの処遇条件は出せないため、とにかく間口を広げれば何とかなるだろうという期待、人は欲しいが人材要件を具体化するノウハウがないなどの理由で、この現象は発生します。

求人内容が「責任の重さ」ばかりで、魅力が伝わっていない

「採用を失敗したくない」という社内側の想いや都合が求人内容に反映された結果、責任の重さばかりの求人内容になってしまうパターンです。確かに、その気持ちはわかりますが、「採用してやるのだ」という発想・姿勢は現在の市況には合わず、求職者が敬遠する要因となります。

そもそも、採用する側・される側は同じフラットな関係ですし、今は欲しい人材は他社も欲しいという超売り手市場です。職位や報酬といった処遇面だけではなく、会社の経営理念やビジネスへの魅力、やりがいや成長などの魅力のトータルで応募するかどうかを求職者側は考えるため、この視点がないと見向きもされなくなります。

管理職層に届くチャネルを使っていない

転職が一般的になった現在、採用チャネルは大幅に多角化しています。採用イベントや転職エージェントなど、その数は増加の一途をたどり、それぞれが得意とする職種、階層、求職者の属性(第二新卒特化、MBAホルダー向けなど)に明確な特徴を持っています。

求職者はインターネットや口コミを通じて各採用チャネルの特色や強みを調べ、自身の希望や属性に合うチャネルを選択して登録しています。

チャネルごとに専門性が明確になる一方で、適切なチャネルを選ばなければ効果的な採用は望めません。例えば、第二新卒に強い転職エージェントに変革リーダーとなる幹部職の求人を掲載しても、そもそもそのチャネルに登録している管理職層は少なく、求める人材層にリーチできません。また、同業他社のより好条件な求人が多数掲載されているチャネルでは、相対比較により自社の求人が選ばれにくくなる可能性もあります。

自社が求める管理職層に確実に情報が届き、かつ選ばれる可能性の高いチャネルを活用できているかの検証が不可欠です。

選考段階で採用に至らない

自社のターゲットにあった候補者がエントリーしても、一次面接前に辞退される、条件交渉前に候補者から断られるなど、早期離脱が発生したり、高い評価で選考が進んだのに最終面接で不合格になるなど最終段階での不採用が多発することがあります。

企業側が母集団を形成するように、候補者側も転職を本気で探す場合は複数エントリーして相対評価で企業を選びます。社内紹介のリファラル採用やヘッドハンティング等のスカウトであっても、優秀な人材には多数声がかかりますし、そもそも現職で活躍しており満足しているケースも多いものです。ゆえに、候補者側にも企業を選ぶ強い選択権があるため、選考プロセスの中の違和感や相対比較の中での判断で辞退になるケースが年々増えてきています。そのパターンを次から具体的に示します。

面接時の情報提供が不足し、企業の魅力が伝わっていない

採用する側が「ぜひ入社してほしい」「優秀な人材を見極めよう」といった選ぶ側の論理や視点を優先し、企業や入社後の魅力について十分に伝えられていない場合、候補者側から辞退されるケースが多発します。深刻な人材・人手不足の中、即戦力となる管理職はどの企業も求める人材であるため、選ぶ視点よりも「選ばれる」ことが重要です。

選ばれるためには、入社後に自分がどのように活躍できるか、企業や事業に誇りを持てるかを候補者が具体的にイメージできることが不可欠です。

しかし、採用担当者は自社の文化に慣れ親しんでいるため、魅力の伝え方が抽象的になりがちです。 例えば、社内の人間関係の良さを伝えようとして具体的なエピソードを話しても、候補者にとっては関係性が分からない人たちの話となり、かえって「内輪感」を感じさせてしまう場合があります。このように、魅力を伝えたつもりでも候補者にとっては理解しにくい内容となってしまい、結果として辞退につながるケースが少なくありません。

関連記事:初めての面接官マニュアル|面接の流れと「見極める」方法【ガイドブック付】

候補者とのコミュニケーションが一方通行で、信頼関係が築けていない

面接官が質問項目を機械的に消化することに集中したり、選考の視点で一方的に質問を続けたり、あるいは優秀な候補者を口説こうと企業の魅力を延々と語り続けたりすると、コミュニケーションが一方通行となりがちです。これでは、信頼関係を築くことができず、候補者の辞退につながります。

候補者は面接の場で、入社後の職場でのコミュニケーションスタイルや雰囲気を推察しています。面接官からの一方的な情報提供や質問ばかりが続けば、「社員の話に耳を傾けない会社」という印象を持たれる可能性が高まります。また、面接では話し手は話す内容に集中しがちですが、聞き手は「良いことばかり言っているが、本当だろうか?」といった疑問を同時に抱くものです。

面接という場の性質上、候補者が面接官の話を遮って質問することは難しく、一方的に話を聞きながら生じた疑問や不安が蓄積されていきます。そして、質疑応答の時間にそれらを解消しようとするよりも、当たり障りなく面接を終えて辞退するという選択を取りやすくなります。なぜなら、一方的なコミュニケーションを通じて「この会社は話を聞く姿勢がない」と感じるためです。

面接は企業と候補者の相互理解の場であり、対話を通じて信頼関係を構築する必要があります。一方的なコミュニケーションは「説得」に過ぎず、説得されて心地よく感じる人はいません。その結果、面接後に冷静になった候補者が辞退を選択するという事態を招くのです。

待遇や裁量などの条件が曖昧なまま進めてしまっている

企業の魅力も当然重要ですが、その前に大事なことは待遇や裁量などの条件です。

オファーを出す企業側は、待遇や裁量等の条件面は、内定が決まった後、最後に行いたいと考えます。なぜなら、条件面を提示する前に、社内決済が必要となるので、内定でるかわからない段階で条件面を約束することは言った/言わないに繋がるリスクもあるので、極力避けようとします。

繰り返しになりますが、多くの場合、本気で転職を考えている場合、候補者は複数エントリーし、複数のオファーを貰います。そのため、最初にオファーがでた段階で、そのオファーを受けるか、辞退するか一定期限内で返事をする必要があるので、条件が曖昧なままでは、その企業は辞退せざるを得なくなります。また、候補者の心理面でいうと条件がでてこないと不安になりますし、大事な存在として認められていないのではないかという疑心が生まれます。

採用する企業側が圧倒的に強かっ

た時代は成立していたかもしれませんが、現在は条件がでてこないと候補者は古い気質の組織だとあっさり見切りをつけてしまいます。

採用側で評価軸や合否基準のすり合わせがされていない

面接官Aは合格を出したが面接官Bは不合格を出すといったように、評価軸や合否基準のすり合わせが面接官と経営・人事の間で十分に行われていないと、Aさんは合格を出したけど、Bさんは不合格を出した等、採用の評価軸や合否基準のすり合わせが面接官と経営・人事の間で行われていないと、選考を通過する人材の質にばらつきが生じ、結果として不合格者数が増加します。本来であれば合格すべき優秀な人材を誤って不合格にしてしまう可能性もあり、採用したい人材の確保が困難になります。

候補者は面接を通じて面接官や企業文化を評価しています。面接官によって評価基準が異なることを候補者は敏感に察知するため、「採用基準が個人の判断に委ねられている一貫性のない組織」という不信感が生まれ、これが直接的な辞退要因となります。

人は、育ってきた環境も性格も違うので、AIのように100%評価基準を合わせることは現実的ではありません。とはいえ、面接後に「何が悪かったのか」を社内で共有する等、最低限の基準合わせはできるはずです。

しかし、それすら出来ていない=現場の好き勝手に評価が進み、それを経営や人事がただすことができない組織は、候補者から信頼を失います。

採用後に定着せず、期待通りに活躍しない

せっかく採用できても入社後3ヶ月〜半年で早期に辞めてしまうマイナスのインパクトも大きいものです。「聞いてないよ」「話が違った」「裁量がなかった」といった理由で辞めることもありますが、期待外れで辞職されてしまうこともあります。

成果を出せないことはもちろんですが、働く上で、組織にフィットしない。周囲と衝突し、成果が出ずに期待外れとなる「採用ミス」と人事や面接官等、採用関係者の立場が悪くなるだけでなく、配属された組織が混乱し生産性が落ちる事態に陥ることもあります。

面接で伝えていた内容と実際の業務・組織体制にギャップがある

入社したら、複数兼務させられた等、面接で伝えていた条件・権限・役割/業務の内容と実態が大きく異なる場合、採用後の早期退職に繋がります。

入社さえしてくれれば短期の退職は職務経歴書に傷がつくので、一定期間は働いてくれるだろうという企業側の甘い考えがある場合に発生する現象です。

実は深刻な問題を解決するために採用されたとか、管理職とは名ばかりで、実は権限等はほとんどないまま、事業を動かさなくてはいけない等、採用された管理職は、優秀であればある程、その実態を冷静に見切ります。その上で、残るか、辞めるならダメージが少ないうちに見切るかを判断します。

経営層や現場の受け入れ体制が整っていない

中途採用の管理職やその候補は、即戦力採用なので、採用後、何かわからなければ聞いてくるだろうと受け入れ体制を甘くした結果、優秀な人を普通の人以下にしてしまい機能不全になることは多々あります。結果、早期離職にも繋がります。

同業・同職種、経験者であっても、新しく入社した人材は、その新しい組織に関しては素人です。どこに何があり、どう手続きしていいか、これは誰に聞けばいいか等、新しい組織のオペレーションがわからなければ身動きが取れません。一方、プロパー社員は会社の文化・人間関係まで熟知し、自然に動くことができる当たり前の状態なため、中途社員が戸惑う理由が肌感覚でピンときません。

逆に手腕を探るような距離感をおくと、ややもすると孤立・機能不全に陥りやすくなります。

役割や期待する成果が曖昧なまま採用してしまっている

役割や期待する成果を明確にしないまま採用を進めてしまい、採用された本人の認識と組織の期待にズレが生じ、機能不全に陥るケースがあります。これには主に2つのパターンが存在します。

第一のパターンは、大規模な変革や新規事業など、自社に前例のないテーマを担当してもらう場合です。大きなゴール(例:DX化による効率化50%向上)は設定するものの、具体的な進め方やプロセスは全て採用者に委ねてしまいます。

採用者が自身の経験に基づいて具体案を提示した段階で、経営陣から「想定していたものと違う」という反対意見が出て計画が頓挫し、結果として採用者が責任を取る形で辞職や更迭に追い込まれ、企業側も目標を達成できないという双方にとって不幸な結果となります。

第二のパターンは、従来の日本企業的な慣習として、人材に合わせて役割や成果基準を柔軟に調整してしまうケースです。同じ等級で同じ役割であれば同じ成果基準であるべきですが、新任とベテランで担う目標の負荷を調整し、結果、上司が考える序列に沿って評価が調整されてしまうことが典型例です。

この結果、当事者が混乱し、組織への不信感を抱いたり、周囲との期待値がずれて組織全体の機能不全を招いたりします。

いずれの場合も、従来の日本式マネジメントにおいて役割や成果を明確に定めず、状況に応じて柔軟に対応していく組織文化を持つ企業で発生しやすい現象といえます。

社風や価値観が合わず、組織内で孤立しやすい

中途入社者は、現職と前職での判断基準の違いを確認します。なぜなら、人は物事を絶対値で把握するのは苦手で、比較してその違いを理解しようとするので程度の差はあっても致し方ないことです。

一方、残念なことに確認をしようとすればするほど「ここはあなたが在籍された前職企業ではないので、この企業価値観ややり方に慣れて欲しい」と周りは感じます。また、前職比較で言われると、前職〇、自社×と言っているようにマイナスの印象を与えます。結果、異端分子となり組織で孤立しやすくなります。組織が異端分子を組織から追い出そうと自浄作用を働く怖い存在です。優秀な他社のノウハウを自社に活かして欲しいと入社して貰っても、追い出されてしまう原因はここにあります。

採用された人材が、どんなに自社の経営理念に共感し、頭で理解していても、瞬時のYes/Noの判断基準として経営理念を落とし込み、腹落ちしていなければ、この現象は収まりません。孤立した結果、機能不全や早期離職に繋がります。

周囲との連携が取れず、リーダーシップが発揮できない

組織で影響力を発揮し、リーダーシップを発揮するには段階があります。

A)How to live:その組織の中で生きる/一員として受け入れられるか

B)How to learn:その組織のやり方・ルール等を学べるか

C)How to work:その組織のやり方・ルールに沿って働けるか

D)How to influence:その組織に影響を与えられるか

これは新入社員研修でよく話される基本的なステップです。このA)からD)への流れは中途入社も同じなのですが、社会人として一人前以上で経験・実績があるため、このA)のステップをすっ飛ばして、D)の影響を与える=リーダーシップを発揮しようとするので、「あの人についていきたい」と周りから認められず、周囲と連携が取れなくなってしまうのです。

この結果、周囲のメンバーから「あの人についていきたい」という信頼や共感を得ることができず、組織内での連携が困難になってしまいます。どれだけ優秀な経験や知識を持っていても、組織のメンバーに受け入れられなければ、その力を発揮することはできません。

最終的に、期待された成果を上げることができずに機能不全に陥り、組織内で孤立し、辞職に至るという悪循環が生まれてしまうのです。

参考資料:管理職採用における事例3選

管理職の外部採用を成功させるポイント

管理職の外部採用が失敗する類型と原因を解説してきましたが、視点を変えれば」きちんとセオリーを踏めば成功できるということです。本項ではそのポイントを解説します。

- 採用活動のボトルネック見つける

- 母集団形成の手段を戦略的に選ぶ

- 採用基準の明確化と優先順位付け

- 魅力的な活躍ができることを示す

- 選考プロセスを適切に設計する

- 内定提示・内定後フォローの工夫

- 入社後のサポート体制を整える

採用活動のボトルネック見つける

そもそも、管理職の採用活動のどこがいけないのか、ボトルネックになっている問題箇所を分析し、具体化しましょう。

感覚でなく客観的に分析して問題箇所を発見する

採用活動は、「応募が少ない→募集広告をあげよう」等、手段が目的化し、その手段をより強化する方向に流れやすいからです。「そもそも募集項目をみて貰えない」「一次面接の後に辞退が多い」等、採用プロセスに沿った想定課題を洗い出し、KPI等の客観的な指標をもとに分析し、本当の問題箇所と原因を特定することで採用活動の精度をあげる打ち手の検討が可能になります。

採用活動のPDCAを回す

特定した問題箇所の改善案を策定し、効果測定が可能なKPI等の指標を設定することで、適切な検証(Check)と改善(Action)を実行し、採用活動を迅速かつ柔軟にブラッシュアップできる体制を構築します。

管理職層の転職活動には一定の傾向があり、賞与支給後、年度の切り替わり時期、夏休みなど子供の長期休暇明けなど、転職を検討するタイミングが比較的予測可能です。そのため、これらの時期を逃すと次の機会まで数か月のタイムラグが発生してしまいます。タイムリーな効果測定を行うことで、最適なタイミングでブラッシュアップした改善策を実行でき、ターゲット人材の確保において競合他社より優位になります。

もし人事部門に採用活動の分析を行う十分なリソースがない場合は、RPO採用代行)などの外部サービスへのアウトソーシングも有効な選択肢です。自社内のKPI分析だけでなく、ベンダーからのフィードバックや他社の成功事例を活用することで、より多角的な視点からの改善策を取り入れることができ、採用施策の精度向上につなげることができます。

関連記事:採用代行(RPO)とは?メリット・デメリットと業務例を解説

母集団形成の手段を戦略的に選ぶ

ターゲットに求人が確実に届くように採用ブランディングやチャネル選択、求人票の書き方など、戦略的に行うことで、ニーズにあった候補者への好認知を高め、効率よく候補者を集めることが要諦です。

転職エージェントやヘッドハンティングなど“専門的なノウハウ”を持つプロの活用

現在の採用活動は感覚や経験だけに頼るものではなく、テクノロジーやデータサイエンスを取り入れた専門的なノウハウが求められる領域です。

また、転職エージェントやヘッドハンティング会社も、管理職特化、経営リーダー特化、女性リーダー特化、エンジニア特化、特定地域特化など、それぞれが得意分野を持つ形で細分化が進んでいます。

さらに、その特徴は階層や職種による区分だけでなく、マッチングのアプローチも多様化しています。「多数の候補者を紹介し、企業側に選択してもらう」スタイルもあれば、「紹介数は限定的だが、求人要件にベストマッチした人材のみを厳選して紹介する」スタイルもあります。

このような多様なサービス形態の中から、自社のニーズ、予算、採用戦略に最適な転職エージェントやヘッドハンティング会社を選択することが、効果的な管理職採用を実現するための重要なポイントです。

関連記事:人材紹介とは|基礎知識と手数料、派遣との違いを解説

手間を抑えつつ質の高い紹介が期待できるリファラル採用・アルムナイ採用の活用

社員が友人・知人の中から自社の人材要件にフィットしそうな人材を紹介する「リファラル採用」や、定年退職以外で自社を離職した人材に再度入社してもらう「アルムナイ採用」を取り込むことも効果的です。

この2つとも、転職エージェント等の外部ベンダーに支払うフィーをカットできるため採用コスト削減に繋がります。リファラルでは自社に合わない人を紹介すると紹介者の責任問題になるため、フィット率が高い人材の紹介が期待できます。アルムナイも自社の企業文化や個性を熟知している上、上司・同期・後輩が残っているため、全く知り合いがいない状況ではないため立ち上がりも速いことが特徴です。

そもそも、自社が嫌いで恨みに思っているようなネガティブな従業員や、評価が悪かった人材はアルムナイ採用にエントリーしてきません。逆に他社で活躍した知見や人脈を携えて凱旋帰国の形になるので、お互いプラスになることも多いです。リファラル採用、アルムナイ採用の両方とも外部人材プールとして定期的にイベントを開くなど、人材の囲い込みを行いやすくすることも有効です。

ダイレクトリクルーティングは工数の割に効果が限定的

企業が候補者に対し、転職サイトやエージェントが持つ人材データベースの求職者に「スカウト」メールを送り、直接アプローチする方法をダイレクトリクルーティングと言います。

転職エージェントの仕分けを通さず、直接求職者にアプローチできるのがメリットですが、欲しい人材には沢山の会社から毎日のようにスカウトが山のように届きます。人材データベースに登録したての求職者にスカウトが集中するため、工数の割に効果は限定的なので人的リソースに余裕がある時に限定して実施するのが現実的です。

採用基準の明確化と優先順位付け

ミスマッチを防ぎ、定着・活躍に繋がる人材を見極めるための軸を整え、経営・人事・面接官の採用判断目線合わせを行いましょう。採用基準全てをパーフェクトに達成する求人の数は現実的には多くはありません。自社に馴染み、活躍できる人材を見極め、確保するため、採用基準の優先度をつけることも重要です。

「理想の人物像」だけでなく、現実的に譲れる点・譲れない点を言語化

求める人材要件を洗い出すと、理想の人物像に流れがちですが、現実をしっかりみましょう。理想の人材は、

A)仕事で成果を出し

B)組織に馴染め

C)長く働いてくれる

この3つの視点で整理し、最低限どの程度あればいいか、レベル調整と優先度を決めていくと現実的な採用基準がみえてきます。

具体的には上司の希望だけでなく、募集ポジションの自社のハイパフォーマーにインタビューを行い、スキルや資質を洗い出し、重要視している共通項をまとめるといいでしょう。コツは、ハイパフォーマーに「普通の人とハイパフォーマーの行動で違うこと」を聞くことで、重視する採用項目が可視化されます。次に「重視する採用項目の中で最低限何がどれくらいあれば機能するか?」を聞くと最低限の求められる水準がわかります。

ハイパフォーマーは普段言葉にしなくても普通の人との違いは最低限どの程度の経験・スキル・資質が必要かを客観的に把握しているからです。ここを上司にきくと、あるべき論の理想や「私が育てる」と極端に低い水準になることが多いため、現場と現実を知るハイパフォーマーに聞くといいでしょう。

同じビジネスモデルのハイパフォーマーの資質を見極める

求める職種に完全に合致した業務経験を持つ人材を見つけることは現実的に困難です。そのため、類似した業務経験まで選択範囲を広げる場合、業務の専門性よりも、成果を生み出すための思考プロセスや行動パターンが近い人材を資質で判断することが実践的なアプローチとなります。

具体例として、事業再生における研修会社のCEO候補として、外資系大手戦略コンサルティングファームの幹部クラス人材をファンドが募集したものの、応募者が集まらないケースがありました。そこで募集範囲を広げ、研修サービス事業化に必要な思考力や行動力といった資質を重視した結果、数教室の立ち上げ経験を持つ塾事業の幹部が候補に挙がりました。

研修業界の特性や外資系戦略コンサルタントの分析・資料作成手法をファンドが指導した結果、わずか3カ月で期待通りの機能を発揮するように。事業領域は異なっていても、求められる本質的な能力は共通しており、適切な資質を持つ人材であれば必要な知識やスキルを迅速かつ効率的に習得できることが証明されました。 このような越境採用を検討している場合、業界経験よりも資質を重視した人材選定が有効な戦略です。

採用基準の解像度が上がると、内定率・定着率がともに向上する

採用基準の解像度をあげるとフィットする人材が少なくなるリスクがありそうですが、逆にフィットする度合いが高い求職者からの応募が多くなり、結果、内定率も定着率も向上します。100名の母集団から絞り込んで5名採用するより、もともとフィット度合いが高い求職者が6名エントリーし、5名採用となった方が予算・期間・工数も減らせます。もともとフィット度が高いため、入社後も定着率も高くなるのでお勧めします。

魅力的な活躍ができることを示す

管理職で転職するターゲットが求める条件を理解し、他社にない魅力や将来像を伝えることに加え、どんな活躍がやりがいを見出すことができるか、管理職側の視点からメリットを伝え、イメージしてもらうことで、志望度を高め、ミスマッチも防ぎましょう。

「経営に近い距離感」「裁量の広さ」が魅力に

口先でメリットと伝えるだけでは見透かされるだけですし、他社も同じようなことを伝えるので差別化はできません。

会社のビジョンや経営計画や、「経営に近い距離感」や「裁量の広さ」といった要素を積極的にアピールするだけでなく、あなたに関わってもらうことで、どんなことができそうか、任せられそうか、候補者の持ち味や知見が活きそうかを面談の時から巻き込んで面接官や経営者と一緒に考えると候補者が自社で働く当事者意識が沸いてきます。

管理職候補者が気にする「将来どんな役割を担えるか」「その先のキャリアはどう広がるか」を可視化

キャリアパスを示しても、誰かが先にその椅子に座っていれば、順番待ちになることは求職者も重々承知しています。

ゆえに、単純な昇格のキャリアを示すだけでなく、どのように活躍できるか、仕事が任されて成長に繋がるかという視点で、

(例)

- 「事業部長候補として全社横断の仕組みづくりを担っていただきます」

- 「将来的には経営会議への参加や、新規事業の推進にも関わってもらう想定です」等

「この会社で何ができるか」をイメージできるようにすることで自社の魅力を伝えると候補者の心を鷲掴みにすることが可能になります。

選考プロセスを適切に設計する

候補者の辞退や評価ミスを防ぎ、スムーズかつ納得感ある選考を行うよう選考プロセスを最適化しましょう。

面接官への事前共有(再定義した要件・評価ポイント)を徹底

再定義した人材要件や評価基準を面接官に共有し、ケーススタディを通じて評価の目線合わせを行うことで、判断のばらつきを防ぎます。

面接の進行において、前回と同じ質問の繰り返しや面談内容の引き継ぎ不足があると、候補者に「採用を重視していない企業」という印象を与え、辞退につながります。

各面談終了後は、面接官同士でうまくいった点や改善点を共有し、次回に向けて認識を統一することが重要です。

関連記事:【3つのスキル】面接官トレーニングで「採用できる面接官」を育成する

面接回数は必要最小限にし、オンラインの活用も検討

管理職やその候補の場合、面接回数は必要最小限にしましょう。管理職やその候補で優秀なかたは引く手あまたなので選考プロセスが長いと、検討している間に先に他社から内定がでてしまい辞退に繋がるリスクもあるからです。

管理職やその候補は前職を退職していない限り、多忙が当たり前なので一部オンラインで面談を行うことを検討すると有利です。オンライン面談が可能になれば、地方の候補者もエントリー可能になるので間口が広がります。

また、早朝、夜間などの時間帯や、土曜・日曜・祝日なども候補者によっては希望するので、幅広く希望を伺うといいでしょう。

面接の回数を減らすことで採用ミスが起きないかのリスクに関しては、即戦力の実力者採用の場合、面談で確認するメインの内容は、入社後、過去の実績を踏まえ、自社でどのように活躍できるかを具体的に確認する面談になります。

ポテンシャル中心の判断になり複数の目でチャックする必要がある新卒とは確認する内容が異なるため、上司になる方に絞って面接すれば判断できるのでミスジャッジは少ない傾向があります。

応募者も上司になる方とは早い段階で直接、採用後の役割や体制等が判断できるため、お互い意思決定を速めることができるため採用が成功する確度も高まります。

書類選考や日程調整はスピード重視。タイミングのズレが辞退につながる

繰り返しになりますが、管理職とその候補の採用はスピード重視です。書類選考や日程調整等、タイミングが遅くずれると他社の選考がその分先に進むため、辞退に繋がります。

内定提示・内定後フォローの工夫

内定辞退を防ぎ、入社への意欲と信頼を高めるため内定前後のフォローを工夫しましょう。

内定提示前に候補者の希望(条件・仕事内容・働き方)をしっかりヒアリング

内定提示後に希望条件との齟齬が判明すると、候補者は「自分が尊重されていない」と感じ、企業への信頼を失います。また、内定後の条件調整には再度の承認プロセスが必要となり、最終的な条件提示まで時間を要するため、候補者の不信感がさらに高まります。

そのため、内定提示前に候補者の希望(条件・仕事内容・働き方等)を詳細にヒアリングし、具体的な文書レベルで内容を確認することが重要です。

転職エージェント・ヘッドハンターを通じて“本音”を拾う

候補者は、選考の当事者である人事担当者には不安や本音を伝えにくいものです。

そのため、転職エージェントやヘッドハンターを通じた候補者の本音の収集が有効です。彼らは企業と求職者の間に立つ中立的な立場にあるため、候補者にとって相談しやすい存在となります。

辞退を決める前の段階で、面接や選考の過程で求職者が感じている本当の不安や疑問を把握できれば、企業側がその解消に向けた対応ができるため、候補者辞退のリスクが低減します。

選考のないオファー面談で、会社や職務の魅力を再度伝え、不安点を払拭する機会を設ける

選考に関係のないオファー面談や、想定される部下・同僚・上司とのカジュアル面談の設定で、候補者は会社や職務の実態を感じ取ることができ、不安の払拭につながります。

この段階の候補者は、入社後の魅力の説明よりも、実際にどのような環境やメンバーと働くのか、自分が馴染めそうか、パフォーマンスを発揮できそうかといった、入社後の活躍イメージを掴みたいと考えています。

重要なのは、魅力を一方的に押し付けるのではなく、選考の緊張感を取り除いたカジュアルな雰囲気で本音レベルのやり取りができる関係性を築くことです。

関連記事:中途採用向け|6つの内定者フォロー策と内定辞退の理由

入社後のサポート体制を整える

入社後に職場にはやく馴染み戦力化してもらうため、円滑な定着と活躍を支援し、早期退職を防ぎ、立ち上がりをスムーズに素早く行えるようにするサポートも重要です。

オンボーディング計画の明確化(初期1〜3ヶ月の目標・役割・関係者)実施

入社後の定着と立ち上げを円滑に行うため、体系的なオンボーディングの実施が重要です。

オンボーディングとは、入社からの時間軸に沿って新任管理職が直面する課題を可視化し、適切なフォローを行うプロセスです。職務経歴の事前共有は必要ですが、「あの会社の出身なら、営業が得意」といった勝手な先入観は本人と周囲の混乱を招きます。

そのため、誤解のない自己紹介の機会設定や、入社数週間後のアシミレーション(周囲の認識確認)など、新任者本人だけでなく受け入れ側も含めた包括的なフォロー計画を策定・実行することが不可欠です。

『オンボーディングとは?効果と導入の5ステップについてわかりやすく解説』等を参考に具体的な計画を立案しましょう。

孤立させないフォロー体制(伴走型1on1、経営層との定期対話など)

管理職は即戦力が期待され、本人もその自覚を持って入社してきます。

過度なサポートは不要ですが、実力者でも新しい会社については初心者です。そのため、誰にどのような質問をすればよいか、必要な情報がどこにあるかを明示することが重要です。

さらに、伴走型1on1や経営層との定期対話を通じて、力みすぎて浮いていないか、逆に遠慮しすぎていないかなど、会社・職場メンバーとの馴染み具合を踏まえたフォロー体制を構築することで、スムーズな定着が可能となります。

まとめ:採って終わりではなく、活躍までを見据えた採用へ

管理職採用をミスしてしまうと、職場の生産性もチームワークも著しく低下し、退職に繋がるなど取り返しがつかないことになります。

逆に管理職採用が機能すると、その逆で職場が明るくなり、生産性も劇的に向上します。

これは、確率論ではなく、仕掛けで解決できます。「仕掛けは一部の狂いもなく精密に」設計することで、誰を、どう採り、どう活躍してもらうかまで具体的に流れるようになります。

経営や人事、面接官は自分の好みや好き嫌いだけでなく、ポテンシャル含めた「人の『目利き』」になる必要がありますし、中途入社した人材の心理がどう動き、職場に影響するかといった行動科学や組織開発のノウハウまで取り込んだ専門性と丁寧さが必要となります。経営や現場は仕事に忙しく、そこまで手が回らないというのは本音でしょうが、ご安心ください。

採用から定着化までのプロセスは感覚値だけでなく、専門的な理論やテクノロジーといったサイエンスも体系立てられているので学ぶこともできますし、専門家のサポートを活用するのも有効な手段になります。

今はネットが普及し、事実はどうか別にして人の認知でいい情報もネガティブな情報も一瞬で世に広まってしまう時代です。

つまり、今できる事をやるのではなく、やらなくてはいけないことをやることで、管理職戦力化のノウハウが貯まるだけではなく、いい評判が広まり、欲しい人材からの応募が増加します、

会社の要となる管理職採用の取組みは既存の延長ではなく、新たな力の入れ所にしていきましょう。

参考資料

よりプロフェッショナルなサービス、アドバイスをご希望の方はこちらをご覧ください。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次