変形労働時間制をわかりやすく解説|メリット・デメリットと進め方

目次

労働基準法では、労働環境の健全性を確保するため、1日および1週間あたりの労働時間の上限が定められています。

しかし、変形労働時間制の導入で、従業員と雇用主が合意のもと、一定の要件下で仕事の繫閑に合わせた労働時間の配分を行うことができます。変形労働時間制は、特定の時期や季節に仕事が集中しやすい業種に向いていると言えます。

本記事では、変形労働時間性のメリットやデメリット、採用すべき判断基準、派遣社員に適用したい場合のフローについて詳しく解説します。

変形労働時間制とは

「変形労働時間制」は、繁忙期の労働時間を長くする代わりに、閑散期の労働時間を短くするなど、仕事の繁閑や業務の特殊性に応じて、経営者と従業員が話し合いのうえ労働時間の配分を調整し、従業員の労働時間を全体として短縮させる仕組みです。

戦後、労働基準法が制定されましたが、日本の労働時間は諸外国に比べると長いものでした。そこで、労働時間を短縮する施策のひとつとして、変形労働時間制が導入されました。

この制度は、例えば、経理部のように月末・月初に仕事が集中する部署や、中元・歳暮の時期に多忙になる業種などで、幅広く活用されています。

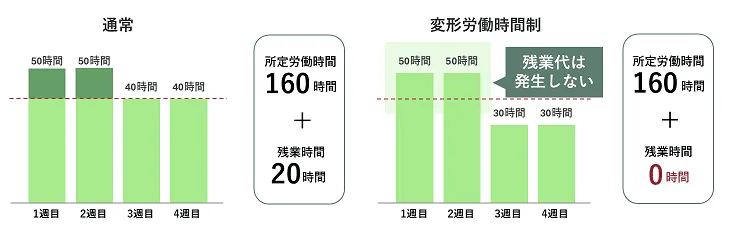

通常の労働時間制との違い

通常の労働時間制では、労働基準法により1日8時間、1週40時間と労働時間が決められていて、その時間を超えた場合は、残業代が発生します。

一方で、変形労働時間制においては、1週間の平均労働時間が40時間を超えない範囲内で所定労働時間を日ごとや月ごとで自由に調整でき、その調整を超えた時間が残業となります。

残業の考え方が大きく異なることが変形労働時間制の大きな特徴といえます。

変形労働時間制のメリット・デメリット

変形労働時間制の導入は、労働時間の配分を業務の繁閑に合わせて調整できるため、従業員の閑散期の待機時間の削減、ひいては、全体としての労働時間・時間外労働の削減を図ることができます。

一方で、導入と管理が複雑で手間がかかる欠点もあります。まずは、企業と従業員のメリット・デメリットを確認していきましょう。

企業側のメリット

変形労働時間制の導入により、時間外労働および割増賃金の発生を減らす効果が期待できます。(企業は変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内であれば、1日8時間を超えていても所定労働時間となるため)

また、変形労働時間制の導入は、労使の協力のうえで柔軟な労働時間の調整を行うものであり、従業員の過重労働を防ごうとする姿勢の表れとして、従業員や採用応募者などに好意的に受け止められるというメリットもあるでしょう。

さらに、業務量に応じた労働時間の配分ができるので、閑散期の手持無沙汰な時間が減るなど、人的リソースの最適化・業務の効率化が図られ、従業員一人あたりの生産性を向上させることができます。

企業側のデメリット

企業側の最大のデメリットは、従業員ごとの就業時間のばらつきにより勤怠管理や賃金計算が複雑になる点です。変形労働時間制導入後は、従業員や部署ごとに所定労働時間が異なるため、それぞれ計算する必要があります。

また、変形労働時間制の導入にあたり就業規則を改定する必要があり、労使協定の締結も必要です。改定した就業規則や締結した労使協定の内容は従業員に周知させる必要があり、周知が不徹底だと、従業員の不平や不満につながりかねません。

従業員側のメリット

従業員側のメリットは、忙しい時期と業務の落ち着いている時期をあらかじめ想定したうえで、メリハリをつけて仕事ができるところです。

繁忙期は長時間勤務になるものの、閑散期は労働時間を短縮して自分の自由時間を多く持てるようになるため、趣味などのプライベートの活動に時間を充ててリフレッシュすることができます。

従業員側のデメリット

従業員側のデメリットとしては、固定労働時間制と比較するとどうしても労働時間が不規則になるということです。また、いくら総労働時間が変わらないと言っても、1日に労働時間が長時間続くとかなりの負担になります。そして、繫忙期の休暇は取りづらくなるので、プライベートの時間の調整も必要になるでしょう。

変形労働時間制の種類と残業の考え方

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。しかし、例外的に変形労働時間制を導入すると、期間内平均が上限の時間内であれば、1日8時間、1週40時間を超えて所定労働時間を設定できるようになります。

変形労働時間制には、「1カ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」があり、ほかにも「1週間単位の非定型的変形労働時間制」や「フレックスタイム制」があり、それぞれ運用方法等が異なります。それぞれの制度について、順を追って解説します。

比較表

| 対象期間 | 労働時間 | 残業の考え方 | |

| 1カ月単位 | 1カ月以内 |

|

「1日ごと」と「1週ごと」の2つの基準をもとに算出 |

| 1年単位 | 1カ月以上1年以内 |

|

「1日ごと」と「1週ごと」の2つの基準をもとに算出 |

| 1週間単位 | 1週間 |

|

「1日ごと」と「1週ごと」の2つの基準をもとに算出 |

| フレックス | 清算期間(最長3ヶ月) |

|

清算期間内の法定労働時間を超えて労働した場合 |

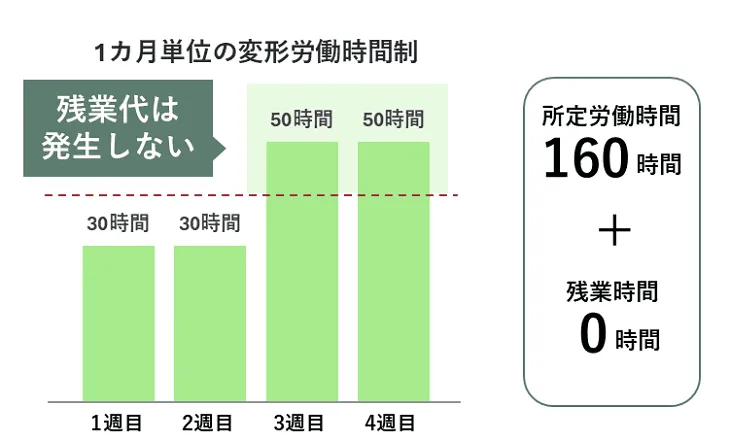

1カ月単位の変形労働時間制

「1カ月単位の変形労働時間制」は、対象期間を1カ月以内に決めて、その期間内において1週間あたりの労働時間の平均が、法定労働時間の40時間以内に収まっていれば、特定の日に8時間、あるいは週に40時間を超えて所定労働時間を設定できる制度です。

なお、特例措置対象事業場である常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保険衛生業、接客娯楽業は、1日8時間、1週44時間を超えて所定労働時間を設定できます。

例えば、月初が閑散期で月末が忙しい会社であれば、月末の労働時間を法定労働時間の8時間よりも長く設定し、月初は8時間よりも短く設定することができます。

残業の考え方

1カ月の変形期間内で「1日ごと」と「1週ごと」の2つの基準をもとに残業を算出します。

■1日ごとの残業

- 所定労働時間が8時間以上の場合:所定労働時間を超えた時間が残業

- 所定労働時間が8時間未満の場合:実働が8時間を超えた分が残業

■1週ごとの残業

- 所定労働時間が40時間以上の場合:所定労働時間を超えた分が残業

- 所定労働時間が40時間未満の場合:実働が40時間を超えた分が残業

ただし、このままでは1日ごとと1週間ごとで残業が重複してしまうので、1週間ごとの残業を計算する時には、1日ごとで計算した残業時間を除外します。

1年単位の変形労働時間制

「1年単位の変形労働時間制」は、対象期間を1カ月以上1年以内に定めて、その期間内において1週間あたりの労働時間の平均が法定労働時間の40時間以内に収まれば、特定の日に8時間、あるいは週に40時間を超えて所定労働時間を設定できる制度です。

但し、以下のような上限があります。

- 1日の所定労働時間:10時間まで

- 1週間の所定労働時間:52時間まで

- 対象期間が3カ月を超える場合:48時間を超える週は連続3回まで、かつ3カ月間で3回まで

- 年間の所定労働日数:280日以内

- 連続して労働できる日数:原則6日まで(特に忙しい特定期間においては12日まで。ただし、1週間のうち1日休日を確保すること)

残業の考え方

1カ月単位の変形労働時間制と同様に1年の変形期間内で「1日ごと」「1週間ごと」で残業を算出します。

■1日ごとの残業

- 所定労働時間が8時間以上の場合:所定労働時間を超えた時間が残業

- 所定労働時間が8時間未満の場合:実働が8時間を超えた分が残業

■1週ごとの残業

- 所定労働時間が40時間以上の場合:所定労働時間を超えた分が残業

- 所定労働時間が40時間未満の場合:実働が40時間を超えた分が残業

※1週ごとの残業を計算する際には、1日ごとで計算をした残業時間はマイナスをします。

ただし、前述の通り、上限時間がありますので注意が必要です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」は、従業員が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業で、1週間単位で毎日の労働時間を設定できる制度です。

この制度により、1日の所定労働時間は10時間まで設定できますが、1週間の所定労働時間は40時間以内とし、1週間の各日の労働時間については、前週末に書面で労働者に通知する必要があります。

残業の考え方

1カ月単位の変形労働時間制と同様に「1日ごと」「1週間ごと」に残業時間を計算します。

■1日ごとの残業

- 所定労働時間が8時間以上の場合:所定時間を超えた時間が残業

- 所定労働時間が8時間未満の場合:8時間を超えた時間が残業

※1日あたりの上限は10時間まで

■1週間ごとの残業

- 1週間の実働時間が40時間を超えた場合は、その超過分が残業

※ただし、1日ごと計算をした残業時間は差し引いて算出します。

フレックスタイム制

フレックスタイム制は、これまでの変形労働時間制とは特徴が異なります。

フレックスタイム制は、労働すべき時間(清算期間)を平均して週40時間を超えない範囲で設定し、その範囲内における労働日の始業及び終業の時刻の決定を労働者の裁量に委ねる制度です。

法律要件ではありませんが、実務的には1日の労働時間帯を、労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)と、労働者が自分の裁量で労働できる時間帯(フレキシブルタイム)に分けての実施するケースが一般的です。

フレックスタイム制で1カ月を超える期間を清算期間と定めた場合は、清算期間中の労働時間が平均して週40時間以内、かつ1カ月の労働時間が週平均50時間以内にする必要があります。これを超えた場合には、割増賃金を払う必要があります。

残業の考え方

フレックスタイム制は、定められた清算期間の総労働時間内で労働者が出社と退社を自由に決られるため、1日8時間以上または週40時間以上を労働しても残業になるわけではありません。

残業となるのは、清算期間内の法定労働時間を超えて労働した場合です。

■法定労働時間の算出式:「清算期間の暦日数÷7×40時間」

(例)暦日数が28日の場合 → 28 ÷ 7 × 40 = 160時間

■実労働時間が法定労働時間を超えた分が残業時間

(例)法定労働時間が160時間に対し、実労働時間が180時間の場合は、残業時間は20時間となります。

また、清算期間が1カ月を超える場合は、1カ月ごとに労働時間が平均週50時間を超えた時間が残業となります。

ここで注意したいのは、フレックスタイム制は労働者が自分で労働時間を決められることです。そのため、1日の労働時間が8時間を超えても、清算期間で調整できます。例えば、10時間働いた翌日は2時間早めに帰社すれば残業にはなりません。

フレックスタイム制を上手に運用すれば、繁忙期の労働時間を伸ばした分、閑散期は早めに退社して総残業時間を抑制でき、人件費の適正化につながります。しかし、この仕組みを社員に十分周知しなければ、繁閑のメリハリが曖昧になり、期待した効果を得にくくなります。

導入時には狙いと具体的な運用ルールを管理職・社員へわかりやすく説明し、「忙しいときは長く働き、余裕のある日は早く帰る」というメリハリある働き方を徹底しましょう。

変形労働時間制を導入する判断基準

変形労働時間制を導入する際には、事前に労働者の勤怠実績を調査して、労働者の勤務実態をよく把握することが重要です。

この調査で、労働者が時間外労働を多くする時期とまったくしない時期があれば、変形労働時間制の導入を検討する余地があると考えられます。

また、以下のような点もしっかりと検討する必要があります。

- 時期や曜日、時間帯で業務量に明確な特徴がないか

- 就業規則の変更は可能か

- 勤怠管理システムや労務管理システムの導入は可能か

- 人事評価は適切に行うことができるか など

例えば、大型の量販店で働く販売員の場合、年末年始や大型連休などのセール期間には客足が増えて繁忙になりますが、平日や閑散期は比較的落ち着いています。このような販売業の特性を考慮すると、忙しい時期には販売員の労働時間を増やし、閑散期には減少させる変形労働時間制の導入も選択肢のひとつです。

この場合、販売ピークのタイミングを事前に把握し、それに基づいて月ごと、あるいは週ごとの労働時間の配分を行います。ブラックフライデー、クリスマスシーズン、年度末の販売キャンペーンなど、明らかに顧客の流入が見込まれる期間には、シフトを増やして対応力を強化します。一方で、通常期には所定労働時間を削減するなどして、従業員の過度な負担を避けると共に、人件費の適正化を図ることができます。

このような制度を設計する際には、各販売員の能力や顧客動向、過去の販売データなどの分析が重要です。それによって、どの時間帯にどの程度の人手が必要かを予測し、より効率的な労働時間管理が可能となります。

変形労働時間制の導入の注意点

変形労働時間制の導入により、労働時間が平均週40時間を超えない範囲で、繫閑に応じた柔軟な労働時間や労働日数を設定が可能になります。しかし、運用に不備があると罰則の対象になったり、従業員からの誤解を招き、トラブルや生産性低下を招く恐れもあります。ここでは導入する際の注意点を解説します。

労使協定、就業規則などの定めについて

変形労働時間制を導入するにあたり、まず注意することは、就業規則や労使協定の内容をどうするかです。記載事項は、就業規則と労使協定はほぼ同様です。それぞれの変形労働時間制の記載事項について列記します。

1カ月単位の変形労働時間制を導入する場合

1カ月単位の変形労働時間制では、「変形期間における各日、各週の労働時間」を定めます。最初に決めた労働時間の途中変更はできないので、特に注意してください。 その上で就業規則に次の項目について定め、1カ月単位の変形労働時間制を採用することも明記してください。なお、労使協定の締結と届出は省略できますが、締結する場合は、労使協定の有効期間を明記してください。その上で、従業員への周知が必要になります。

就業規則の記載事項は次のようになります。

- 対象となる労働者の範囲

- 対象期間及び起算日

- 労働日及び労働日ごとの労働時間

- 始業・終業の時刻

1年単位の変形労働時間制を導入する場合

1年単位の変形労働時間制では、従業員に対して、あらかじめカレンダーで定めた労働日と休日、労働日ごとの勤務時間の事前周知が義務付けられています。このカレンダーで特定された労働日や労働時間を使用者は変更できません。仮に労使の合意があったとしても、対象期間の途中で労働日や労働時間を変更できないので、注意してください。

就業規則の記載事項は次のようになります。

- 対象となる労働者の範囲

- 対象期間及び起算日

- 特定期間

- 労働日及び労働日ごとの労働時間

- 始業・終業の時刻

また、労使協定には同様の事項を記載し、従業員の過半数代表と締結して、労働基準監督署へ届け出でください。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合

1週間単位の非定型的変形労働時間制では、変形労働時間制の内容について就業規則に記載し、以下の項目について従業員の過半数代表と労使協定を締結、労働基準監督署へ届け出てください。

- 対象となる労働者の範囲

- 対象期間及び対象期間の起算日

- 対象期間における労働日及び労働時間

- 労使協定の有効期間

1日の所定労働時間の上限が、10時間であることをしっかり確認してください。

また、会社が前週末までに、その週の各日の労働時間を書面で通知する旨、通知の時期、特別な事由があるときの変更手続きなども記載してください。

フレックス制を導入する場合

フレックス制では、その内容について就業規則に記載し、以下の項目について従業員の過半数代表と労使協定を締結、労働基準監督署へ届け出る必要があります。但し、清算期間が1カ月以内の場合には届出は不要です。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム(任意)

- フレキシブルタイム(任意)

就業規則には、フレックス制を採用する旨、始業・終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる旨を記載します。

労働時間に上限がある

変形労働時間制を導入する際は、それぞれの制度ごとに労働時間の上限が異なります。制度に応じた適切な運用を行うためにも、あらかじめ上限時間を把握しておくことが重要です。

|

労働時間の上限 |

|

|

1カ月単位 |

週の平均は40時間以内 |

|

1年単位 |

1日あたり10時間以内 |

|

1週間単位 |

1日あたり10時間以内 |

|

フレックス |

清算期間を平均して週40時間以内 時間外労働 月あたり45時間超(年6回以内) |

時間外労働に賃金割増が必要な場合がある

変形労働時間制は、法定労働時間を超えて働いても、残業代が出ない日があります。但し、すべての変形労働時間制の設定期間内の労働時間が上限を超える労働は、残業扱いになります。

残業代の計算方法は、労働基準法で定められた次の計算方法で求められます。

<計算方法>

残業代 = 残業時間 ✕ 1時間あたりの賃金 ✕ 割増率

割増率は通常と同様で、時間外労働には1時間あたりの賃金の1.25倍、休日労働には1.35倍、深夜労働には1.50倍になります。

変形労働時間制導入の手順

変形労働時間制を導入する際の手順は、就業規則の見直しから始まり、従業員の過半数代表と労使協定を締結して、労働基準監督署へ届け出るという流れです。以下に、それぞれの手順について詳しく解説します。

- 従業員の労働時間実態調査をする

- 対象者を選定する

- 労働時間を決定する

- 就業規則を見直し改定する

- 労使協定を締結する

- 労働基準監督署に届け出る

- 従業員への通達と社内に制度について周知する

- 制度の運用を実施する

従業員の労働時間実態調査をする

変形労働時間制を導入する前に、まず従業員の労働時間の実態調査をします。

従業員の勤怠管理表を基に、会社の繁忙期及び閑散期に、誰がどの程度時間外労働をしているか、どの職種、どの業務、どの役職に時間外労働が多いかなど、実態の把握が重要です。この調査を踏まえて、どの変形労働時間制を導入したら良いか判断します。

対象者を選定する

次に、変形労働時間制を採用する対象者を選定します。

選定のポイントは、従業員の勤怠管理表を調査して、繫忙期の労働時間と閑散期の労働時間の差が大きい従業員や部署、職種を選定しましょう。最終的には、運用面や管理面などを考慮し、どのセグメントに変形労働時間制を適用すべきかを決定します。

労働時間を決定する

労働時間を決めるポイントは、従業員の勤怠管理表をよく精査して、繫忙期の所定労働時間をどのくらい増やして、閑散期の所定労働時間をどのくらい減らすかを検討することです。

労働時間は変形労働時間制によって、日、週、月ごとに決める必要があります。以下は確認事項です。

- 増やす時間、減らす時間をどのくらいにするか会社全体のバランスを考慮し検討する

- 作成したシフト表を実際に運用する現場の人に確認する

- 人件費をシミュレーションして導入の効果が得られるかを検証する

就業規則を見直し改定する

対象者及び労働時間が決まったら、それを就業規則に明記する必要があります。

就業規則の記載事項については前述したように、変形労働時間制によって多少異なります。それぞれの変形労働時間制の必要な記載事項はすべて網羅し、変更した就業規則は全従業員に周知しましょう。

労使協定を締結する

労使協定が必要な変形労働時間制を採用した場合は、就業規則と並行して従業員の過半数代表と労使協定を締結する必要があります。

過半数代表を選出するにあたっては、就業規則について意見を聴くためと目的を明らかにして、民主的な方法で公正に選出してください。「意見を聴く」とは、意見を聴けば足りることで、過半数代表の同意取得までは求められていません。

また、1カ月単位の変形労働時間制では、就業規則を変更により労使協定を締結しないこともできます。

労使協定は、経営者と過半数代表が話し合いで決めることで、会社の運営において重要な役割を果たしています。労使協定の記載事項は前述したとおりですが、変形労働時間制によって多少異なりますので、漏れがないように内容を精査してください。

労働基準監督署に届け出る

労働基準監督署へ就業規則を届け出る際には、労働者の過半数代表に意見を聴いて意見書を作成し、就業規則と一緒に提出する必要があります。

また、変形労働時間制の導入にあたっては、それぞれの変形労働時間制の協定届を提出する必要があります。届け出る労働基準監督署は、事業所を管轄する労働基準監督署になります。

なお、1カ月単位の変形労働時と清算期間を1カ月以内に設定したフレックスタイム制の場合は、労使協定の届出は不要です。

協定届は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナー ![]() からダウンロードができます。

からダウンロードができます。

従業員への通達と社内に制度について周知する

就業規則や労使協定を締結して管轄の労働基準監督署へ届け出た場合は、就業規則や労使協定の内容について、対象の従業員によく説明して理解してもらい、誤解や混乱が生じないようにします。また、社内で就業時間が変わった場合は、変形労働時間制の導入について、全社に通達を出すなど周知徹底に努めることが大切です。

制度の運用を実施する

変形労働時間制度の運用は、事前の準備が重要です。シフト表を作成して、勤務日や休日を事前に従業員へ通知します。また、残業代の計算では個人ごと、部署ごとに労働時間帯が異なる場合があるので、計算が煩雑になります。

役割ごとの業務としては、管理職は勤怠管理やシフト表の作成をします。労務担当者は給与計算や勤怠管理システムの導入、シフト表の公示などをします。従業員はシフト表に基づいて仕事の段取りを考える必要があります。

導入後は、シフト変更や残業管理の誤りが発生しやすいため、運用担当者が制度を十分理解していることが重要です。

派遣社員に変形労働時間制を適用する場合

派遣社員にも変形労働時間制を適用することができますが、前提として、派遣会社が変形労働時間制を導入している必要があります。そのため、たとえ派遣先が自社の社員と同様の働き方を希望しても、派遣先の判断だけでは、派遣社員に変形労働時間制を適用することはできません。

ここでは、派遣社員に変形労働時間制を適用する場合の注意点を解説します。

派遣会社に労働時間を共有する必要がある

派遣社員の労働時間を管理は派遣先が行います。派遣先が管理した労働時間をもとに派遣会社は賃金を計算し、支払います。したがって、変形労働時間制を適用する場合、勤務パターンやシフト表の作成は派遣先の役割となり、その情報を派遣会社に正確に共有する必要があります。

また、シフトを途中で変更する場合も、必ず派遣会社に連絡をします。派遣会社は、その情報をもとに賃金計算を行うため、派遣先が勝手に変更してしまうと計算ミスや余分な残業代の未払い・過払いなどにつながる可能性があります。

派遣会社の労使協定や就業規則の制度整備が必要

派遣社員の雇用主は、派遣会社です。そのため、派遣会社が変形労働時間制を導入していなければ、派遣先が希望しても派遣社員に適用することはできず、法定労働時間を超える勤務は時間外労働としての扱いとなります。

派遣会社が変形労働時間制を導入するには、以下の対応が必要です。

- 労使協定の締結

- 就業規則への記載(制度内容や適用条件の明示)

派遣先としては、派遣社員に変形労働時間制を適用したい場合は、派遣会社がこの制度を整備しているかどうかの確認が必要です。派遣会社が制度を導入していなければ、その働き方を実現することはできません。

派遣契約との整合性がとれるように調整する

派遣社員を受け入れる場合、派遣先と派遣会社は派遣契約を締結します。派遣先の担当者は、実運用で支障が出ないように、締結前に契約条件(就業場所・業務内容・労働時間制度等)と現場運用を照合します。

契約内容と現場運用にギャップがあれば、派遣会社と調整・合意のうえ、契約書または別紙に書面化して受け入れ部署へ周知します。

この際、変形労働時間制のパターンだけでなく、事前に以下の内容を具体的に確認しておくことが大切です。

- 派遣先での繁忙期・閑散期のパターン

- 曜日ごとの勤務時間のばらつき など

個別契約書への記載

派遣社員との雇用契約は派遣会社が締結するものですが、その内容は派遣先との派遣契約の内容をもとに作成されます。変形労働時間制を適用する場合は、派遣契約にその勤務条件を明記し、派遣会社がそれに基づいて雇用契約書を作成できるようにしておくことが必要です。

変形労働時間制を採用する際、雇用契約書には以下のような内容を明確に記載する必要があります。

- 派遣社員に適用する労働時間制度の種別(例:1カ月単位の変形労働時間制)

- 1日の所定労働時間の上限

- 残業が発生する条件(何時間を超えた場合に残業となるか)

制度の運用にあたっては、派遣先・派遣会社・派遣社員の三者で認識のズレがないようにすることが重要です。

人材派遣のご相談はこちらから

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

変形労働時間制には、企業側及び従業員側のメリットとデメリットがありますが、お互いに導入して良かったと思えるようにしたいものです。

また、手続きの不備、誤った運用、周知の不徹底による罰則・トラブルなどのリスクもあります。そのためには、事前の実態調査から始めて、変形労働時間制の内容をしっかりと理解し正しい手順を踏みながら進めることが重要です。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次