男性育休の課題とは?形骸化する原因と対策を解説

目次

2025年4月から、これまで従業員1,000人超の企業に限られていた男性の育児休業取得率の公表義務が、従業員300人超の企業にも対象が拡大されました。近年では「男性が育休を取りやすいかどうか」は、求職者が会社を選ぶ際の重要な目安になりつつあります。

取得実績が社内外に示されるため、制度を整える企業も増えていますが、運用の形骸化は、かえって企業としての信頼を損なうおそれもあります。

本記事では、男性育休制度を根付かせ、企業価値を高めるためのポイントを解説します。

男性の育休取得の実態

これまで、男性の育休は「原則1回、子どもの1歳の誕生日まで(条件により最長2歳まで延長可)」でしたが、2022年10月から新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、最大4回に分けて取得できるようになりました。

制度は整備されたものの、実際に育休を取る男性はどのくらいいるのでしょうか?

男性の育休取得率の現状

厚生労働省の調査 ![]() によると、育休取得した男性がいる企業の割合は、2021年度の18.9%から2023年度には37.9%と、2年間で約2倍に増加しました。

によると、育休取得した男性がいる企業の割合は、2021年度の18.9%から2023年度には37.9%と、2年間で約2倍に増加しました。

また、2021年10月から2022年9月までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、育休を開始した人の割合も、2020年度の17.1%から2021年度には30.1%へと大きく伸びています。

さらに、育休の取得期間にも変化が見られます。2018年度には男性育休取得者の36.3%が「5日未満」で最多でしたが、2023年度には「5日未満」は15.7%に減少し、「1か月~3か月未満」が最多(28.0%)となりました。

依然として、女性の育休と比べると短いものの、男性も一定期間の育休を取得する傾向が広がりつつあります。

男性の育休制度の概要と近年の変更点

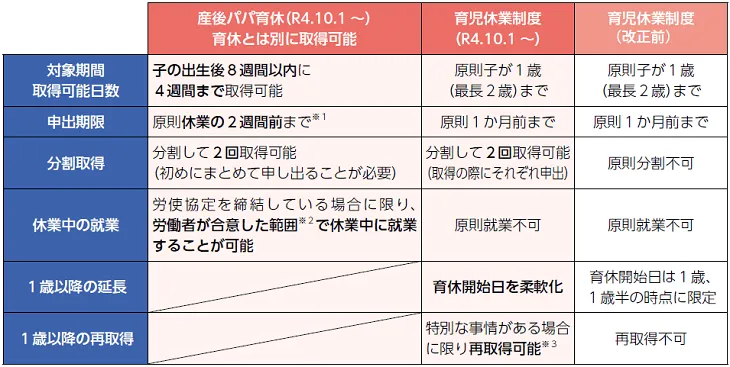

こうした取得率の伸びを支える背景には、制度の見直しがあります。育休制度は、2022年10月に大きく見直され、男性もより柔軟に育休を取得しやすくなりました。主な変更点は2つあります。

① 育休の分割取得が可能に

従来は「子が1歳になるまでに1回のみ」しか取れなかった育休が、「2回に分けて取得する」ことが可能になりました。例えば、出産直後に一度休み、繁忙期は復帰、その後に再度育休を取得するなど、家庭や職場の状況に合わせたスケジュール調整が可能になりました。

② 「産後パパ育休(出生時育児休業)」の新設

「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が新設されました。これは、「子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得することができる制度」で、通常の育休とは別に2回まで取得可能です。つまり、通常の育休制度と合わせれば、最大4回に分けて育休を取得することができるようになりました。

引用:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|厚生労働省(PDF) ![]()

こうした制度変更の背景には、男性が子育てや家事に関わる機会が少なかったため、女性に大きな負荷が集中していたことが挙げられます。これは、男女共同参画社会の観点において、重要な問題です。

また、国立研究開発法人国立成育医療研究センターの研究では、乳児期における父親の積極的な育児参加が、子供の16歳時点でのメンタルヘルス不調を予防する可能性があると示唆されています。

「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」の整備は、子供へも好影響が見込まれ、ますます重要視されています。

育休取得が進まない背景にある“社内文化”と“心理的ハードル”

ここまで述べてきたように、男性の育休取得は一定広まりつつあるものの、実際には6割以上の企業で男性社員による取得実績がなく、制度が十分に活用されていないのが現状です。

ここでは、育休取得が進まない背景について3つの視点から解説します。

背景① 育休が取りにくい「社内文化」

制度が整っていても、実際に取得するかどうかを左右するのは、職場の雰囲気です。以下のような価値観が無意識に根付いている職場も少なくありません。

- 「育休は女性が取るもの」

- 「制度を使われると現場が回らない」

- 「長く休むのは仕事にやる気がない証拠」

特に管理職や経営層の発言や行動は影響力が大きく、「上司が推奨していない」「自分の上司も育休を取っていない」などの理由が、男性社員の取得をためらう要因になることもあります。

社内文化の醸成には、経営層や管理職の積極的な姿勢が欠かせません。

背景② 男性社員の「心理的ハードル」

社内文化として育休取得を推奨されていたとしても、男性社員自身の心理的ハードルが障壁となるケースもあります。

- 「評価に響くのではないか」

- 「昇進に影響し、キャリア形成の不利になるのではないか」

- 「復帰後に居場所が無くなるのではないか」

このような懸念から、育休取得の一歩を踏み出せないことがあります。

また、取得手続きの煩雑さや、社内に前例がなく誰に相談していいかわからないなどの状況も、心理的な負担を増大させます。

背景③ 取得しにくい勤務状況

制度はあっても、「実際に休める状況にない」という男性社員も多いでしょう。

- 慢性的な人手不足で、業務を引き継げる人がいない

- 業務が属人化していて、代替が利かない

- 大きなプロジェクトで重要な役割を担っている

こうした状況では、「自分が休めば周囲に迷惑がかかる」と感じ、取得をためらってしまうのが実情です。

企業として、育休中の業務を滞りなく進める環境を整えるための体制づくりが不可欠です。

育休取得を促進するために企業ができる対策

こうした背景から、男性社員の育休取得には依然として多くの課題が残っています。育休取得を促進し、制度を実効性あるものにするためには、企業側の多角的な取り組みが欠かせません。

ここでは、企業が取り組むべき主な対策について解説します。

社内文化へのアプローチ

制度が整っていても、職場の雰囲気や上司の反応など取得のしづらさがある限り、形だけのものになってしまいます。まずは、男性社員の育休取得に前向きな社内文化を醸成していくことが大切です。

具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- 経営層や人事部門による「育休取得推奨」のメッセージ発信

- 育休を取得した男性社員のロールモデル紹介

- 2週間や1ヵ月などの短期、分割取得の推奨

- 管理職や経営層自身の積極的な育休取得

こうした継続的な啓発活動を通じて、「育休は取りづらいもの」という意識を変えていくことが大切です。

制度面の整備

社内文化の醸成と並行して、制度面の整備も欠かせません。

具体的には、以下のような対策が考えられます。

- 育休取得までの手続きガイドの整備

- 相談窓口の設置

- 取得ルールや推奨方針の明文化

- 育休取得が評価・昇進に不利とならない人事制度の確立

- 育休後の復職支援とキャリア形成支援策の整備

また、ユニークな取り組みとして、育休を取得する社員がいるチームに対して手当を支給する企業もあります。育休により、一時的に周囲の業務負担が増えることは避けられません。そのため、その負担に対して報酬という形で還元する仕組みは、チーム全体が納得しやすく、前向きに取り組める工夫といえるでしょう。

管理職への研修

育休取得の推進において、直属の上司である管理職の理解と行動が、社員の心理的ハードルに大きく影響します。管理職向けの研修やプログラムを通じて、以下のようなポイントを浸透させることが求められます。

- 育休制度の内容や手続きの流れ

- 育休取得を促すためのコミュニケーションのあり方

- 育休取得をする社員がいるチームの業務マネジメント

- 育児を支援する職場づくりが、働きやすさや人材の定着に寄与するという認識の共有

管理職自身が、男性社員の育休取得に理解を示し、前向きに支援することで、現場の雰囲気は大きく変わります。

業務体制の見直しと属人化の解消

制度や意識が整っていても、業務が属人化していたり、代替体制が不十分であれば、育休は取りにくいものになります。そのため、日頃から以下のような体制づくりが必要です。

- 業務内容の整理とマニュアル化

- 引き継ぎ計画の事前策定

- チームでの業務分担体制の構築

- 派遣社員や他部署からの応援体制など、外部リソースの活用

業務を「個人からチームへ」移行させることで、誰もが安心して育休を取得できる職場環境が実現します。

「プロフェッショナル派遣サービス」をご提案します

マンパワーグループでは、各分野の専門スキルを持つプロフェッショナル人材を、貴社のニーズに応じてご提案します。

「管理職の休職による期間限定サポート」

「未知の領域での新規事業の立ち上げ」

このような場面において、即戦力としてご活用いただけます。

男性育休が浸透している企業の事例

男性育休が浸透している企業の事例をいくつかご紹介します。

管理職が積極的に取得(IT業)

管理職の社員が積極的に育児休業を取得しているケースです。

重要なポジションを担う社員が率先して取得することで、職場全体に育休取得の理解と協力が広がり、一般社員も安心して育休を取りやすい環境が整います。また、管理職の取得経験が組織文化の変化を促進し、育児と仕事の両立を後押ししています。

育休期間中のサポート(サービス業)

育休中に参加できる、育児経験のある社員との座談会を開催しているケースです。

育休期間中は子育てだけでなく、復帰後の働き方など仕事についての不安も大きいものです。経験者に悩みを相談できる機会や、同じ部署の社員から育休後の会社の状況を聞ける場の設定で、育休取得に対する不安を軽減し、取得を後押しする職場づくりを推進しています。

男性の育休取得に関連する国や自治体の支援制度・補助金

男性の育児休業取得を推進する企業に対し、国はさまざまな支援制度を用意しています。ここでは、中小企業を対象とした代表的な助成制度をご紹介します。

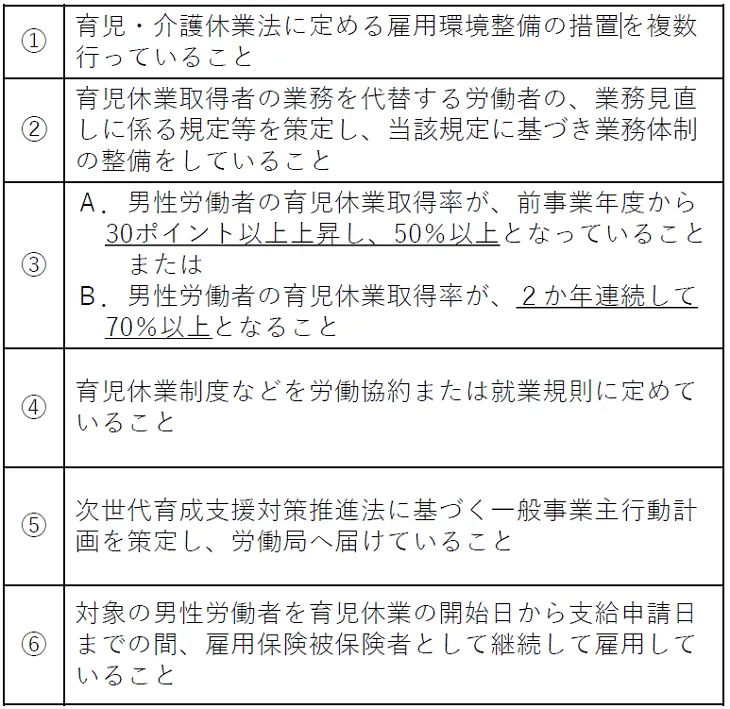

子育てパパ支援助成金

子育てパパ支援助成金は、

- 男性社員の育児休業の取得に向けた雇用環境整備を行い

- 男性社員が出生後8週間以内に5日間以上の育児休業を取得した

場合に、20万円の支給を受けられるものです。(※1人目の場合)

また、職場全体の育休取得率の上昇に応じた、追加の支給もあります。

ただ、支給対象は中小企業のみであり、下記6つの支給要件が定められているため、しっかり要件を満たしているか注意が必要です。

引用:両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)(パンフレット)|厚生労働省 ![]()

創業55年以上の歴史 マンパワーグループの人材派遣サービス

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

2024年10月に新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度の影響から、男性の育休取得は徐々に広がりつつあります。しかし、依然として6割以上の企業では、男性の育休の実績がなく、本格的な定着には至っていないのが現状です。

男性の育休取得の推進には、制度の整備だけでなく、「周囲の理解」や「職場の風土」など、社内文化の変革が不可欠です。男性が育休取得をしやすい企業づくりは、働きやすさの向上や採用活動でのアピールポイントにもなり、結果的に企業の競争力を高めることにもつながります。

自社の制度や環境の見直しをぜひ検討してみてください。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次