過重労働とは?リスクと企業が取るべき対策について解説

目次

働き方の多様化に伴い、人事・労務担当者の対応すべき課題は増加しています。

特に、時間外労働の上限規制をはじめとした、労働時間管理にまつわる問題は、業務効率や従業員の健康にも影響を与えるため、優先度の高いタスクです。

なかでも、過重労働は企業運営に重大なリスクをもたらす可能性があります。過重労働の概略と適切な対応策について解説します。

過重労働とは

過重労働とは、従業員が健康や安全に悪影響を及ぼす可能性があるほど過剰な労働を行うことを指します。具体的には、長時間労働や過度な業務負担、または過度な精神的・肉体的ストレスを伴う労働が該当します。

過重労働とは、従業員が健康や安全に悪影響を及ぼす可能性があるほど過剰な労働を行うことを指します。具体的には、長時間労働や過度な業務負担、または過度な精神的・肉体的ストレスを伴う労働が該当します。

脳血管疾患・心臓疾患の発症と長時間労働には、強い因果関係があると認められており、また強い心理的負荷がかかると、精神障害を発症する恐れが非常に高まります。

過重労働の定義

過重労働の法律上決められた定義はありませんが、一般的に労働時間と職業性ストレスによる業務の過重性で判断されます。

時間外・休日労働の合計が「月100時間を超える勤務」または「2~6ヶ月平均で月80時間を超える勤務」といった長時間労働や、心理的負荷(きついノルマ、役職による責任が重い、厳しい叱責、職場ハラスメント、人間関係)、不規則な勤務や夜勤を含む交替制勤務、休日のない連続勤務、長時間の極度の緊張等から総合評価され、労働災害として認定されます。

また、時間外労働の合計が満たない場合でも、度重なる過度な時間外・休日労働による「長時間の労働」として判断されることがあります。

過重労働になりやすい状況の一例

- 長時間の残業

- 休日出勤の連続

- 精神的に過度なプレッシャーがかかる業務

- 休憩や休暇が十分に取れない労働環境

参考情報:厚生労働省|脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント ![]()

法律で認められる労働時間の上限

法律上の労働時間の上限は原則として「1日8時間、週40時間」で、週1日(又は4週間のうち4日以上)の休日を設ける決まりとなっています。

2019年に施行(中小企業への適用は2020年4月)された働き方改革関連法の改正前は、残業時間の上限はありませんでしたが、現在は時間外労働(休日労働含まず)の上限は原則として月45時間・年360時間です。

また、臨時的な特別な事情があって労使合意(特別条項)する場合でも、以下のとおりにする必要があります。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外と休日労働の合計が月100時間未満

- 2~6か月をそれぞれ平均して全てが1か月あたり80時間以内

- 月45時間を超えることができるのは年間6回迄

これまで、建設業・ドライバー・医師など一部の業種では、時間外労働の上限規制の適用はされていませんでしたが、2024年4月より特例の時間外労働の上限規制が適用されています(これにより生じる諸問題がいわゆる「2024年問題」と呼ばれるものです)。

過労死ラインとは

過労死ラインは、時間外労働が発症前の1ヵ月間におおむね100時間、または2~6ヵ月間にわたっておおむね平均80時間を超える場合に、関連性が強いと判断され労災認定されます。また、2021年の労災認定基準の改正で、これに達しない時間でも総合評価により認定することが明確化されています。

なお、過労死という言葉は日本から広まったもので、「karoshi」としてそのまま海外でも使われています。過労死の定義は各国で異なりますが、日本や韓国などのアジア圏だけではなく、イギリスやアメリカ、その他欧米でも増加傾向といわれています。

過重労働を放置することで起こる法的リスク

人事や管理職は、過重労働の恐れがある従業員を発見したら、後回しにせず即座に対応する意識を持つことが重要です。過重労働は発生してしまうともう手遅れで、優秀な従業員の長期離脱、業務の見直し、代替スタッフの確保、労災処理等の対応に追われることになります。

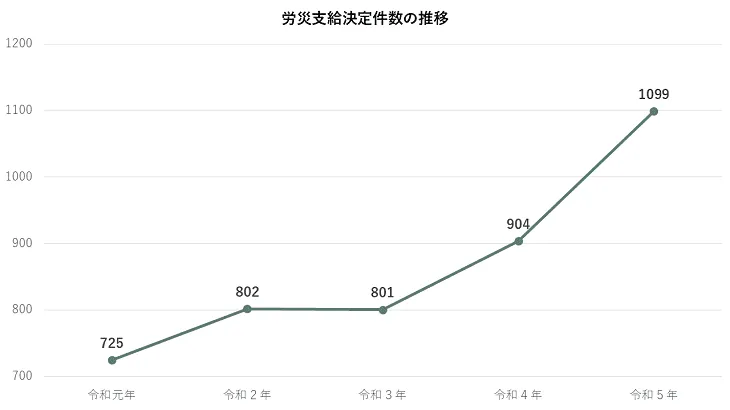

さらに、従業員から働き方の違法性を指摘されたり、訴訟を起こされるリスクもあります。実際に、過労死などによる労災支給決定件数は増加傾向にあります。

<労災支給決定件数の推移>

| 支給決定件数 | 前年比 | 前年比の増加率 | |

| 令和5年 |

1,099 | 195 | 22% |

| 令和4年 |

904 | 103 | 13% |

| 令和3年 |

801 | -1 | 0% |

| 令和2年 |

802 | 77 | 11% |

| 令和元年 |

725 | 22 | ー |

過重労働が問題として表面化する際、主に次の2つのパターンに分類されます。

該当従業員等による労基署への通報(申告)の場合

申告が受理されれば監督行政が臨検として企業に立入り違反の有無を確認します。

厚生労働省が発表した令和4(2022)年の労働基準監督年報によると、前年度からの繰り越しを含む申告件数は22,780件でした。そのうち、監督が実施された事業所は16,639件で、申告件数全体の73%に相当します。

この臨検の結果、11,218件(67.4%)で法令違反が確認され、事業主に対して指導・是正が行われました。労働時間に関する申告は、賃金や解雇に次いで多い件数となっており、労働時間管理の重要性を示しています。

臨検については、「労働基準監督署の役割とは?立ち入り調査(臨検)の流れも解説」で詳しく解説しています。

労災として認定され、過重労働と指摘される場合

従業員本人やその家族、遺族からの申告により、労災申請の連絡が企業に入ります。

たとえ企業が労災と認識していない場合でも、希望があれば一定の助力と必要項目について事業主証明をする義務があります(労災保険法施行規則第22条1、2)。また、内容によっては担当行政からの調査や呼び出し等を受けることもあります。

調査で違法な残業が発覚したり、過労死ラインを超える労働が確認された場合、安全配慮義務違反の指摘を受けるなどがあります。その際に、手続きの面倒さや企業の体裁を理由に申告を妨げたり虚偽の報告を行ったりすると、それは「労災隠し」となり、さらに深刻な問題へと発展する可能性があります。

労働基準法などの法律違反

違法残業(特別条項違反含む)は、労働関係法規で罰則が規定されています、労働基準法32条、35条違反となり6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、安全配慮義務違反については労働契約法第5条の罰則はないものの安全衛生法120条1項において50万円以下の罰金を科しています。

また、罰則のある労働法関係において、そのほとんどで両罰規定が規定されており、違反をした企業(代表取締役)も罰則の適用となりますし、その管理監督者(実行者)も適用となりますので十分な注意が必要です。以下に、厚生労働省発表の監督指導結果を記載します。

令和5(2023)年度の監督指導結果においても監督指導実施に対し44.5%の違法労働があり、またそのうち月100時間を超える時間外労働が合計36.0%も指導されています。

【監督指導結果のポイント】(令和5年4月~令和6年3月)

(1)監督指導の実施事業場:26,117事業場

(2)主な違反内容(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場

1 違法な時間外労働があったもの:11,610事業場(44.5%)

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が

月80時間を超えるもの: 5,675事業場(48.9%)

うち、月100時間を超えるもの:3,417事業場(29.4%)

うち、月150時間を超えるもの: 737事業場( 6.3%)

うち、月200時間を超えるもの: 35事業場( 0.3%)

2 賃金不払残業があったもの:1,821事業場(7.0%)

3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,848事業場(22.4%)

(3)主な健康障害防止に関する指導の状況(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場

1 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,944事業場(49.6%)

2 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,461事業場(17.1%)

関連記事:36協定を届出していても違法な残業(時間外労働)になる4つのケース

労災や過労死に対する責任追及

不幸にも過重労働による労災や過労死が発生した場合、企業は法的責任と賠償責任の2つの側面で責任を問われることになります。ひとつは前述の労働基準法などに違反した場合の罰則で、もうひとつは安全配慮義務違反に基づく罰則です。

過労死における賠償責任の裁判例は多く存在し、平成26(2014)年11月に施行された過労死等防止対策推進法により、裁判まで発展するケースが多く見受けられます。一旦裁判となれば企業のイメージダウンや信用失墜はもちろん、多くの時間と労力を費やすことになります。安全配慮義務違反で訴訟を起こされ高額な賠償を命じられた事例もあります。

賠償の範囲が労災より広く、将来にわたる逸失利益や慰謝料も請求できるので、民放415条(債務不履行による損害賠償)や709条(不法行為による損害賠償)、会社法429条(第3者に対する賠償責任)で、1,000万~数千万円の高額の賠償責任が認められた判決も多くあります。

一方で、適正な労務管理等が実施されていると認められ、企業の責任を問わなかった判決もありますが、こうした有事に備えて使用者賠償責任保険等に加入しておくことも有効な対策です。

従業員の健康と生産性への影響

過重労働が続くと従業員は身体的・精神的に疲弊し、疲労の蓄積により生産性が低下していきます。業務時間中に十分な休息が取れなかったり連続勤務が続くと、集中力やパフォーマンスの低下、作業ミスの増加、業務中のケガ・事故の発生等のリスクにつながります。

また十分な睡眠が取れない、プライベートでの余暇が十分に過ごせない等でもストレスは蓄積されていき、一定のラインを超えると大きな健康問題となって表れてくることがあります。

関連記事:休憩時間の法律上での規定とは?休憩の3原則と派遣先の対応を解説

従業員の健康問題や精神的ストレスの増加

厚生労働省の調査によると、仕事や職業生活に関することで強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合は82.7%(令和5年労働安全衛生実態調査 ![]() )で、その内容をみると「仕事の失敗、責任の事柄」39.4%に次いで「仕事の量」39.4%となっています。

)で、その内容をみると「仕事の失敗、責任の事柄」39.4%に次いで「仕事の量」39.4%となっています。

関連記事:企業の義務・ストレスチェック制度の流れや注意点を社労士が解説

生産性の低下と企業全体の効率悪化

過重労働が企業に悪影響を及ぼす例として、まず割増賃金や事務所、工場などの光熱費などのコストが増加します。さらに、集中力の低下による作業ミス、企業全体のパフォーマンスの低下、従業員の欠勤や遅刻・早退が目立つようになり、プロジェクトや各種業務に遅延が起きやすくなります。

加えて、人間関係の悪化、離職率の上昇、労災事故やケガの発生頻度の増価のリスクも高まります。ともすれば、労災処理や損害賠償訴訟などに発展し、企業の業績に悪影響を及ぼすことも想像に難くありません。

企業イメージと離職率への影響

過去には企業規模を問わず時間外労働が当たり前で、がむしゃらに働き企業に貢献することが主流の時代もありました。しかし、令和以降においてはこのような働き方は歓迎されなくなっています。

30歳代前半以前の若手従業員は、ワークライフバランスを重要視する傾向があるため、時間外労働によって賃金が増えることよりも、プライベートを優先する場合が多く、過重労働は離職の引き金となり得ます。

離職率の上昇による採用コスト増加

離職増は採用コスト増に直結します。まず、求人広告費や外部サービス利用費、制服費、新規システムアカウントの作成費などの直接的なコストのほか、面接や研修の人件費、業務引継ぎ、教育研修など見えにくいコストも発生します。

昨今の採用難を鑑みた場合、採用単価の上昇や後任が見つからないという事態も想定されます。欠員が続けば、業績が伸びも期待できず、既存社員にかかる負荷も増え、さらに離職が増えるという悪循環に陥りかねません。

関連記事:【離職防止】9の打ち手と事例を徹底解説

企業イメージやブランド価値の低下

相当な労働者数の違法な長時間労働が複数の事業所で認められたり、過重労働での過労死等が複数回認められるなど、重大かつ悪質である場合に企業名が公表されます。また、労災隠しも企業名公表の対象です。

過重労働等の対策で平成27(2015)年より企業名公表制度は実施されていましたが、平成28(2016)年より公表基準が更に厳しく強化されていますので注意が必要です。

現代ではSNSの影響力が大きく、悪いニュースは瞬く間に広まり、その影響が長期間にわたりする可能性があります。一度低下したブランドイメージの回復には、多くの時間を要するでしょう。

ブランドイメージ低下により起きること

- 業績への影響(不買や顧客流出など)

- 採用への影響

- クレーム対応

- 社員のモチベーション低下による離職

- 株価への影響

派遣社員の過重労働にも注意

企業は過重労働の防止に対して、広範の注意を払う必要があります。管理職に対しても、過重労働のリスクを適切に管理しなければならないということです。ただし、会社法上の役員(取締役、会計参与、監査役)は対象外ですが、執行役員は労働者性が認められるため管理対象となります。

また、派遣社員についても、派遣先が業務や労働の指揮命令を行うため、派遣先が適正な勤怠管理と過重労働についての責任を負います。

派遣社員に適用されるいわゆる36協定は派遣会社(派遣元)と派遣社員の間で結ばれています。そのため、派遣会社の36協定で定められた上限を超えて時間外労働等を行わせると派遣先が労働基準法違反となります。

派遣労働者の割合は全労働者数の4.0%です(2022年10月1日時点)。派遣社員は勤怠管理システムや給与支払いが直接雇用の従業員と異なることが多いため見落としやすいですが、時間外労働の管理については、派遣会社(派遣元)の36協定の内容に準じますので、以下の点に注意が必要です。

- 労基署日付印はあるか(毎年届け出がされているかどうかも確認)

- 変形労働時間制や休日労働は実態とあっているか

- 特別条項等の上限時間については派遣契約前に派遣会社ごとに確認されているか

その他に派遣先が注意すべき点としては、勤務実態が勤務記録と一致しているか、また派遣契約の内容から逸脱していないか、無理な時間外の指示はしていないかなどが挙げられます。

特に、人事担当者や派遣先責任者が理解していても、現場の理解が不足しているケースが見受けられるため、注意が必要です。

労働時間の適正な把握については、正社員など直接雇用の社員と同様に正確な記録や管理が求められます。指揮命令を行う現場担当者や関係者に対する派遣社員の就業条件の周知徹底と、その内容の順守が必要です。

派遣社員の管理、人材派遣の適正利用をサポートします

マンパワーグループでは、煩雑になりやすい契約管理や派遣社員の管理業務を、派遣法に則り適切に運用するための支援サービスを提供しています。

過重労働の主な原因

過重労働が起こる原因は、業務過多や不適切な人員配置、人材不足が挙げられます。離職が先か人材不足が先かというにわとりと卵のジレンマに似ており、企業にとっては非常に深刻です。

長時間労働を助長する企業文化

日本の職場文化には、管理職やベテラン社員が長時間労働を奨励する傾向が暗黙の了解で残っていることがあります。職場内での同調圧力により、残業を断るのが難しいという雰囲気があるというのはその最たる例でしょう。「遅くまで働く=頑張っている」という考え方は、労働時間ではなく成果で評価されるべき現代の労働環境にそぐわないものです。

しかし、この風潮が根強い職場では、若手社員や新入社員が上司や同僚に合わせて長時間働くことを期待され、結果的に慢性的な過重労働に陥ることがあります。

人手不足

慢性的な人手不足は、一人あたりの業務量増加の原因となり、従業員が過重労働を強いられることがあります。採用力の強化や適切な人件費確保が必要ですが、特に繁忙期や予算削減による人員削減などの状況では、人員の確保が難しくなり、この問題が悪化します。

人手不足倒産の増加にみられるように、適切な人員配置を怠ると、企業の存続自体が危ぶまれます。

採用課題の対応策に人材派遣を活用するケースが増えています

社員募集を出しても応募が無い、忙しくて採用業務に十分な時間が取れないなどの理由で人材派遣を導入するケースが増えています。

人材派遣のサービス内容や費用についてはお気軽にお問い合わせください。

人材派遣についてのお問い合わせ・見積もり依頼はこちらから >>

不十分な業務管理

業務の割り当てが適切に管理されていない場合、特定の従業員に業務が集中し、過剰な労働が発生することがあります。また、業務の優先順位が不明確であったり、非効率な業務フローが放置されたままだと、無駄な作業が増え、労働時間が長引きます。

これらは、管理職のマネジメントに関するスキルや能力が大きく影響するため、組織の責任者への教育・研修が必要です。

関連記事:人手不足により企業が直面する問題とは 解消に向けた対策を解説

上司からの過剰な要求や納期へのプレッシャー

納期が厳しいプロジェクトや、売上や業績目標の達成が強く求められる企業では、無理をしてでも仕事を完了させようとする圧力がかかります。このようなプレッシャーが長期間続くと、従業員の心身に悪影響を及ぼし、過重労働をひきおこすリスクが高まります。

IT技術の進展による常時接続

テクノロジーの進展により、メールやチャットツールを使っていつでもどこでも仕事にアクセスできるようになりました。リモートワーク普及の一方で、勤務時間外でも業務連絡が届いたり、対応しなければならない状況が発生することがあります。

このような環境は、プライベートと仕事の境界を曖昧にし、常に仕事に追われている感覚を引き起こします。特に、企業側が明確なルールやガイドラインを設けていない場合、従業員は「いつでも応じなければならない」というプレッシャーを感じ、心身の負担になってしまいます。

コミュニケーション不足

管理職が従業員の仕事量や健康状態に十分な関心を持たない場合、過重労働が見逃されやすくなります。特に、従業員が業務量やストレスについて相談しにくい職場では、問題が深刻化するまで放置されがちです。

また、職場全体の風通しが悪い場合、問題を抱えた従業員が声を上げにくく、過労や健康問題が表面化せず、手遅れの状態になるまで進行してしまうこともあります。

不適切な評価制度

適切な業務量や労働時間の評価がされない場合、従業員は評価や報酬のために無理をすることが常態化します。

また、徹底した成果主義やインセンティブ制が導入されている職場では、従業員が自ら長時間労働を選択しがちです。目標が高すぎると、達成のために無理なスケジュールで仕事を進めなければならず、これが過重労働の一因となります。

関連記事:時短ハラスメントとは?具体例と企業が行うべき対策について解説

企業が過重労働を防止するには

前述の通り、過重労働が従業員と企業の双方にとって望ましくないことは明白です。過重労働の解消には、表面的な対策ではなく抜本的な対策が求められます。また、取引先や協力会社との商慣行の見直しも必要です。

労働時間の見直しと適正化

過重労働の是正には、まず業務や労働時間の「見える化」が重要です。具体的には、業務内容の整理や、各部署や従業員がどの業務にどれだけの時間を費やしているかを、日単位、月単位、年間単位で詳細に調査します。

その調査結果を基に、無駄な業務や承認フローがないか、他部署の処理待ち時間を削減できないか、またスケジュールの改善が可能かを検討します。さらに、アナログ作業や紙ベースの処理、郵送手続きなどをデジタル化できないか、業務量に対して人員配置が十分かどうかも見極めていきます。

労働時間の管理では、サービス残業が発生していないか、特定の従業員に過度な負担がかかっていないかを確認する必要があります。業務進行を自己管理で行うことの多いテレワーク社員や営業社員、管理職に対しても適切なマネジメントが求められます。上司が部下の労働時間をリアルタイムで把握できているかをしっかりチェックすることも大切です。

また、働きやすい環境整備ための改善案として、業務内容に適した時間帯に働けるようにする、フレックスタイム制の導入、ノー残業デー、年間稼働カレンダーの見直し、特別休暇制度(誕生日、ボランティア、リフレッシュ)の創設などが挙げられます。

関連記事:【罰則あり】有給休暇の5日取得義務|対象は誰か、対応策を解説

従業員の健康管理を強化する

心身の不調は、本人でも気づきにくいケースがあります。定期健康診断による各種検査や医師の問診などの結果から体の不調に気づくのでは、過重労働を未然に防ぐのには手遅れになることもあります。

従業員の不調の早期発見と適切な対応で従業員の健康を守ることが重要です。エアコンの設定や騒音対策、トイレ・食堂などの衛生施設の改善といった物理的な職場環境の改善も効果的です。

心の健康対策の実施も重要です。平成27(2015)年から、50名以上の事業場ではストレスチェック(疲労蓄積度自己診断チェックリスト)が義務化されています。高ストレス者に対しては、本人の申し出により医師による面接指導を行う必要があります。

なお、労働基準局では、業務上のストレス(精神疾患)での労災認定の増加から、この対象を全ての事業者とすることも検討されています。

関連記事:企業の義務・ストレスチェック制度の流れや注意点を社労士が解説

社内の意識改革

過重労働を抜本的に変えていくには、全社員の意識改革が求められます。最も重要なのは経営者が自らの行動や言動を変えることです。残業が当たり前の企業風土や「残業時間の多さ=意識の高さ」といった概念は捨てないといけません。

無駄な業務を削減し、従業員の評価を「成果」から「生産性」へと転換するなど、課題に合わせた意識改革が必要です。長年の慣習、リソース不足など様々な要因を挙げて「仕方がない」とするのではなく、工夫を続けて高い生産性を目指すことが求められます。

人手不足対策に人材派遣サービスを利用しませんか?

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

過重労働のリスクを見過ごしたままにしていると、その影響はいずれ将来に現れます。過重労働を未然に防ぐ取り組みは、企業を変革させるひとつのきっかけとなるはずです。

デジタルの時代においても、企業の中心は人であり、働いている人なくして企業が発展することはありません。働きやすい職場づくりに向け、職場環境を見直し、改善に向けた一歩を踏み出しましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次