偽装請負とは?判断基準や罰則を解説

目次

人手不足や採用難を背景に、業務のアウトソーシングを活用する企業が増えています。この際に注意すべき点のひとつが「偽装請負」です。故意によるものでなくても、偽装請負は罰則やリスクが伴い、企業経営に与える影響は小さくありません。

本コラムでは、偽装請負の概要、偽装請負とみなされる判断基準や罰則やリスクなど、アウトソーシング導入時に注意すべきポイントを解説します。

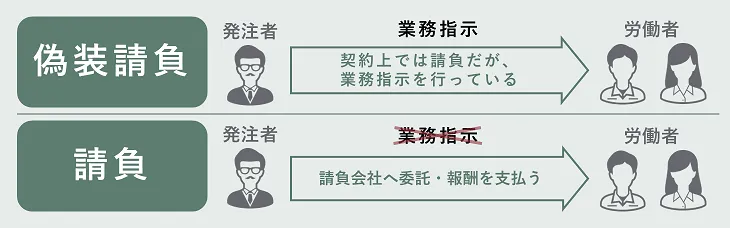

偽装請負とは

偽装請負とは、契約上は請負契約ではあるものの、実態は労働者派遣である状態をいいます。

労働者派遣法の規制を受けるべき状態にもかかわらず、形式的には請負契約とされているため、業務や労働環境の整備における責任の所在が曖昧になってしまい、労働者の基本的な労働条件が確保されない点や、中間搾取の点で違法とされています。

請負と派遣の違い

| 項目 | 派遣 | 請負 |

| 業務指示 | 派遣先が行う | 請負会社が行う |

| 労働者派遣法の適用 | 適用される | 適用されない |

| 契約の目的 | 労働力の提供 | 仕事の完成 |

| 労務管理 | 派遣先と派遣会社が行う | 請負会社が行う |

| 業務遂行に必要な資金・設備 | 派遣先が提供 | 請負会社が準備 |

| 労働者の雇用関係 | 派遣会社と労働者の間に存在 | 請負会社と労働者の間に存在 |

請負と派遣の最も大きな違いは、「労働者に対して誰が業務指示をするか」です。

請負では、従事するメンバーへの業務指示は請負会社が行います。一方、派遣では派遣先の指揮命令者が派遣社員へ業務指示を行います。

さらに、請負契約には労働者派遣法が適用されません。そのため、派遣会社に課されている労務管理、各責任者の選任、派遣管理台帳の管理等の義務は、請負契約の発注企業には課されません。また、同様に労働者派遣の「3年ルール」の制限も受けません。

また、請負は仕事の完成を目的とするのに対し、派遣は労働力の提供を目的とする点も異なります。

業務委託契約や準委任契約との具体的な違い

業務委託には、以下のような契約種別と特徴があります。

| 請負契約 | 成果物を完成させ納品する |

| 準委任契約 | 業務を遂行する(内容が法律関連ではない) |

| 委任契約 | 業務を遂行する(内容が法律関連) |

業務委託に該当する契約では、業務指示を行えるのは受託者(労働者を直接雇用している企業)に限られます。そのため、発注者が労働者に直接指示を出して業務を遂行させる形態は、業務委託には該当しません。

偽装請負が発生する理由

偽装請負が発生する理由は、大きく2つあります。

1つは、意図的ではなく知識や認識不足により、労働者派遣と業務委託の違いがわかっておらず、結果的に偽装請負の状態になってしまっているケースです。

もう1つは、派遣法等で定められた義務や労務管理から逃れるために、故意に偽装請負を行うケースです。

発注者からすれば、メンバーに直接指示できる方が業務をスムーズに進められる場面も多いでしょう。

しかし、発注者が業務遂行者に直接指示をするためには派遣契約の扱いにする必要があり、これには派遣法で定められる各種義務が課せられます。そのため、これらの義務を避ける意図で偽装請負を選択する発注者が存在するのです。

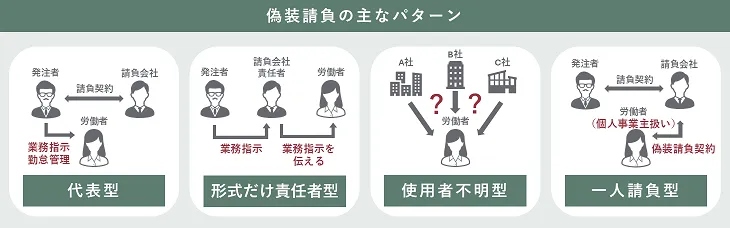

偽装請負の主なパターン

偽装請負には代表的なパターンが4つ存在しています。

1.代表型

偽装請負で最も一般的に見られるのが「代表型」です。形式上は請負契約としながらも、実質的には派遣と同様の指示管理をしているケースです。

- 発注者が直接、請負先のメンバーに業務指示を出している

- 発注者が勤怠管理をしている

2.形式だけ責任者型

意図的な偽装請負でよくみられるのが、「形式だけ責任者型」です。表面的には、請負会社が業務指示を行っているように見えますが、発注者が直接請負先のメンバーへ指示をしているのと変わらないため、偽装請負と捉えられます。

- 発注者が請負会社の責任者に業務指示を出し、責任者がその指示をメンバーに伝えるだけになっている。

3.使用者不明型

下請けや外注先が多重構造化しているような場合には「使用者不明型」が起こりやすいです。関係先が多くなると誰が指揮命令権を持っているのか曖昧になり、偽装請負と判断されやすくなります。

- A社がB社に仕事を発注し、B社が下請けのC社にそのまま仕事を発注。C社の従業員がA社で業務を行い、A社やB社がその従業員に直接指示をする

4.一人請負型

「一人請負型」は、発注者と請負会社の請負契約に加え、請負会社と労働者間でも雇用契約を結ばず個人事業主扱いとして請負契約を偽装するケースです。

個人事業主が一人で請負業務を行うこと自体に問題はありませんが、個人事業主が作業従事者として発注者や受託者から直接細かく指示や管理をうけている場合、労働者派遣と同様の状況になってしまいます。

- 発注者あるいは受託者と労働者の間で雇用契約を結ばず、労働者を個人事業主として扱うことで請負契約を偽装している。

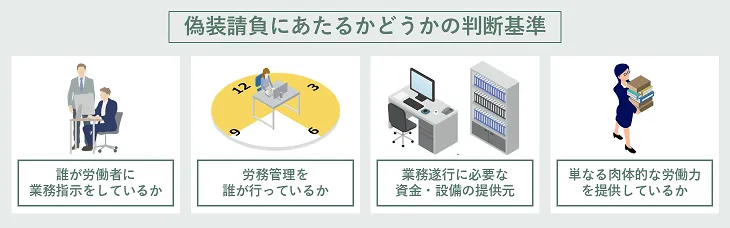

偽装請負にあたるかどうかの判断基準

偽装請負にあたるかどうかの判断は、以下の基準をもとに行われます。重要なのは、契約の形式ではなく実態にあるので、形式上「請負契約」とされていても、実態が伴っていなければ偽装請負とみなされます。

業務指示や業務管理を誰が行っているか

偽装請負の判断基準の大きなポイントは、「誰が労働者に業務指示をしているか」です。請負契約では、業務指示は受託者が行う必要があり、発注者が労働者に直接業務指示をしている場合、偽装請負に該当します。

労務管理を誰が行っているか

労働時間、休日労働、休憩などの労務管理が誰によって行われているかも、判断基準に挙げられます。人材派遣では労働時間管理は派遣先が行いますが、業務委託では受託者が行います。

また、服務規律や配置決定などの指示も発注者が行っている場合、業務指示以外の労務管理や社内ルールにおいても、発注者側のものが適用される、労働者へ指示をしているといった実態があると、偽装請負とみなされる可能性があります。

業務遂行に必要な資金・設備を誰が用意しているか

業務遂行に必要な機器の提供元も、判断基準のひとつです。例えば、人材派遣において、派遣先で利用するノートパソコンは派遣先が提供するのが一般的です。

一方、業務委託契約では必要な設備は請負会社が準備します。発注者から必要な設備を借りる場合には、別途契約が締結されているかが判断基準です。

単なる肉体的な労働力を提供しているか

偽装請負のもうひとつの判断基準は、「単なる労働力の提供」になっていないかどうかです。派遣契約は労働力の提供を目的としますが、業務委託契約では請負会社が有する技術や技能、経験に基づく業務遂行が求められます。専門知識等の必要がない単なる労働力の提供の場合、偽装請負と見なされる可能性が高まります。

例えば、工場でライン作業をするだけ、与えられたデータ入力をするだけ等、成果物ではなく単純作業の繰り返しをイメージしていただくと良いでしょう。

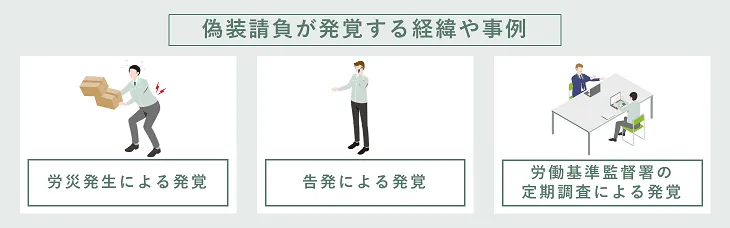

偽装請負が発覚する経緯や事例

偽装請負が発覚する経緯として、以下のような事例が挙げられます。

労災発生による発覚

労災申請を契機に、偽装請負が発覚した事例があります。労災申請が行われると労働基準監督署は発生時の状況を調査し、契約内容と実態の一致を確認します。その過程で、実態が派遣同様であるとみなされ、偽装請負が発覚します。

また、企業が労災申請を認めないような対応をした結果、従業員が労働基準監督署や労働局へ相談に行き、発覚するケースもあります。

告発による発覚

従業員本人あるいは周囲が偽装請負の可能性に気付き、労働基準監督署や労働局へ相談したことで発覚する事例もあります。

近年はインターネットなどを利用して雇用契約に関する情報を容易に調べられるため、従業員が法令違反に気付くケースが増えています。告発による調査が入り、偽装請負と判断されれば企業に対して行政指導が行われます。

労働基準監督署の定期調査による発覚

労働基準監督署が実施する定期調査(監査)のなかで発覚する事例もあります。

例えば、調査では勤務表やシフト表を確認されますが、このときに発注者のシフトに従っていることが発覚することがあります。また、従業員へのヒアリングが行われることもあり、誰から業務指示を受けているか、どんな勤怠管理をしているかが監督官へ伝わることもあります。

これらの場合も、偽装請負と判断されれば行政指導が行われます。

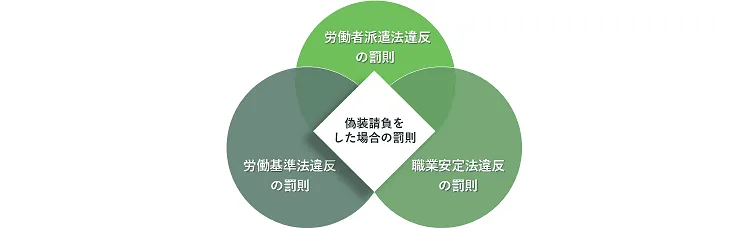

偽装請負をした場合の罰則やリスク

偽装請負をした場合には、以下のような罰則やリスクがあります。

労働者派遣法違反の罰則

労働者派遣を許可なく行うと、請負会社および発注者の双方に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。

さらに、偽装請負であることを知りながら労働者を受け入れていた場合、発注者が労働者に労働契約を申し込んだとみなされる制度(労働契約申込みみなし制度)が適用されます。

発注者が労働者に対し直接雇用を申し込んだものとみなされ、労働者が承諾した時点で、発注者はその労働者を自社で雇用する義務が生じます。

職業安定法違反の罰則

偽装請負が労働者供給(労働者を供給する契約に基づいて、労働者を他社の指揮命令下で就労させること)と判断されると、請負会社、発注者いずれに対しても「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。

労働基準法違反の罰則

偽装請負によって利益を得ていた場合、労働基準法で禁じられている「中間搾取」にあたると判断されるおそれがあります。

この場合、請負会社の事業主に対して「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。加えて、発注側の事業主は中間搾取のほう助をしたと判断され、請負会社と同様の罰則が科されることもあります。

その他のリスク

前述の法令違反は、厚生労働大臣による行政指導、改善命令、勧告、企業名公表等の対象です。

また、業務中や通勤時の怪我や疾病は労災が認められます。本来、労災における責任は労働者を直接雇用していた企業にありますが、過去の裁判例では、偽装請負の状況下で請負会社だけでなく発注者側の責任も認められ、発注者にも賠償が命じられた事例があります。

偽装請負にならないよう発注者が注意すべきポイント

意図せず偽装請負になってしまわないよう発注者が行うべきことの一例を紹介します。

派遣や業務委託のルールを理解する

まず重要なのは、派遣や業務委託のルールを正しく理解し、できること・できないことを認識することです。契約締結の担当者や現場責任者だけでなく現場の従業員にも周知を徹底しましょう。

特に、発注者の社内で業務を行う場合、関係する自社社員が請負先メンバーに業務指示をしてしまうリスクが高まるので、注意が必要です。

契約内容を明確化する

業務委託契約の締結時には、発注内容や業務の範囲を可能な限り詳細に取り決めておくことが重要です。

例えば、事前に定めていた業務内容や納期が変更になった場合、変更内容の具体的指示を発注者が行ってしまうと、偽装請負と捉えられてしまうおそれがあります。

変更があった場合にも、まずは請負会社と発注者で話し合い、従事するメンバーへの直接の変更指示は請負会社が行うなど、イレギュラー時の指示系統も事前に明確化しておくと良いでしょう。

発注者が業務指示を行っていないことを示す仕組みをつくる

発注者が直接業務指示をしていないこと客観的に示せるような仕組みを作っておくこともリスク回避として有効です。

例えば、請負会社と発注者の従業員が同じ場所で業務を遂行する場合、席を分けて配置するなどの工夫が、発注者が自社の従業員とまとめて指揮命令はしていないことを示す後押しになる場合があります。

ただし、実際に発注者が委託先のメンバーへ業務指示を行わないという基本的なルールが守られていることが前提です。

偽装請負に関するよくある質問

偽装請負に関するよくある質問を紹介します。

よくある質問

発注者と労働者のやりとりはどこまでが直接の業務指示となるか

業務に関係のない日常会話や一般的な要望は業務指示にはあたりません。

例えば、「欠陥品が出ているので気を付けてほしい」といった品質改善の要求は、業務指示にあたらないとされています。ただし、作業従事者に対して直接、具体的な作業工程の変更の指示や、再作成を指示すると、偽装請負と見なされます。

発注者側の従業員が応援に入った場合は偽装請負となるか

請負会社のメンバーだけでは業務が処理しきれず、発注者側の従業員が応援に入った際、請負会社が発注者側の従業員へ業務指示を出してしまうと、発注者が派遣会社で請負会社が派遣先の「労働者派遣」に該当します。

派遣法に基づいた適正な契約が交わされていなければ当然違法です。このような場合は、契約の変更手続きを行い、一部業務を発注者側が自ら行う運用で対処しましょう。

請負会社の管理責任者と現場作業者の兼任に問題はあるか

請負契約の管理責任者が実作業も行う場合、管理責任者と作業従事者のそれぞれの役割を適切に果たせていれば問題ありません。

ただし、他に管理するメンバーがおらず1人で常駐しているようなケースでは、管理責任者の役割を果たせているとは言えません。例えば、発注者から管理責任者へ指示をしても、実際は作業従事者への直接の業務指示をしていることと変わらないため、偽装請負と判断されるおそれがあります。

まとめ

偽装請負は、法令や契約内容への理解不足や認識の甘さから意図せず発生しやすい問題です。

作業従事者への業務指示や労務管理、設備提供など現場の具体的な運用が契約内容に沿ったものであるか確認することが重要です。また、委託元業務の責任者だけでなく、担当者にも法令や契約内容に関する注意点などの知識を浸透させることがリスク回避の鍵となります。

偽装請負の発覚は、法令違反の罰則や信頼失墜などの重大なリスクが伴います。業務アウトソーシングにあたっては、適切な契約運用や管理体制を整備していきましょう。

目次

目次