労働基準法違反とは?罰則と13の違反例、ポイントを社労士が解説

目次

労働基準法とは、企業が労働者に対して最低限保障すべき労働条件の内容を定めた法律です。この法律に違反をすると最悪の場合、企業の存続に影響するようなリスクが生じる可能性があります。

ここでは、労働基準法の概要から、特に重要な項目、違反をした場合にどのような罰則があるのか、また違反をしないためにはどのように対応すべきかを労働基準法に詳しい社会保険労務士が解説します。

労働基準法とは?

労働基準法は、企業で働く労働者が一人の人間として最低限度の生活を送るために定められた法律です。労働基準法の基本となる理念は主に以下の2つが挙げられます。

- 企業が労働者を雇う際に設定する労働条件の最低基準を定め、労働者の生活を守ること

例えば、労働時間や休憩時間、休日の設定限度や給料、有給休暇や解雇制限など、多岐にわたる労働条件の限度が定められています。 - 労働者・使用者(企業)が対等な立場で労働条件を定めること

労働者と使用者(企業)に上下関係はなくお互い対等に契約を交わして企業活動が進んでいくことが定められています。

労働基準法で定められている内容は、あくまでも最低基準のものです。そのため、各企業は最低基準よりも上の条件で労働契約を交わさなければなりません。

また、労働基準法はすべての国民を守るために定められた法律であるため、労働者の雇用形態、背景、考え方や性別などに左右されることなく、すべての労働者に当てはまるものであることを覚えておきましょう。

労働基準法の対象となる事業者

労働基準法が適用される「事業者」とは、労働者を使用しながら事業を行う者を指します。つまり、労働者を一人でも使用している事業者は、すべて労働基準法の対象となります。

なお、同居の親族のみを使用する場合や、家事使用人(家政婦)のみを使用する場合、国外の事業場で働く労働者を使用する場合は労働基準法の対象外です。

労働基準法の対象となる労働者

労働基準法はすべての国民を守るために定められた法律であるため、労働者の雇用形態、背景、考え方や性別などに左右されることなく、すべての労働者に当てはまるものです。

国内で事業者に労働者として雇われている者であれば、企業の業種や規模を問わず労働基準法の対象です。また、正社員や契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、嘱託社員などの雇用形態を問わず、すべての労働者が対象となります。

労働基準法に違反するとどうなる?

このように労働基準法には詳細にルールが定められています。企業がこれらの労働基準法に違反すると、その企業で雇用される労働者を肉体的・精神的に追い詰めるリスクがあります。

そのため、労働基準法の違反行為は固く禁止されており、実際に違反をした場合には懲役刑や罰金刑などの罰則が科せられる可能性があります。

さらに、厚生労働省による企業名の公表なども実施されていることから、対外的なダメージを受けることも想定されます。

両罰規定

労働基準法違反において、覚えておくべきポイントの一つに「両罰規定」があります。両罰規定は、企業に勤める社員が違反行為をした場合、その社員が所属する企業、つまり使用者も同様に責任を追わなければならない、ということです。

これは、社員は上長ひいては企業の指示のもとで行動する立場であり、社員に指示を行うことで利益を得ている企業ならば、社員の行動に責任をもつことが当然だと考えられるためです。したがって、企業側は企業で働くすべての労働者に対し、労働基準法の順守を徹底し、管理を行う必要があります。

助成金が受給できなくなる

厚生労働省から実施されている助成金制度には、労働関係の法律に沿って正しい労務管理が行われていることが受給要件として挙げられている場合があります。つまり、労働基準法に違反をした企業は、助成金を受給することができない可能性があるのです。当然守らなければならない基本である労働基準法に違反する企業のサポートは行わない、という国側の意向がうかがえます。

なお、労働関係の法律には、今回の労働基準法のほか、労働者災害補償保険法(労災保険)や雇用保険法などが挙げられます。

労働基準法違反の発覚はどんなとき?

労働基準法違反は、

- 労働者による労働基準監督署、労働相談窓口への訴えかけ

- 労働基準監督署による調査

などから発覚するケースが多くみられます。

不透明な経済情勢が続いている昨今、労働者が企業側へ雇用に関する不満を抱き、社内外へその不満の内容を漏らすケースが増加しています。また、インターネットやSNSの普及により、これまでは何となく遠い存在であった労働基準法という法律に関する知識を得やすくなったことや、同様の経験をした例などの情報を入手しやすくなったことが一因であるといえるでしょう。

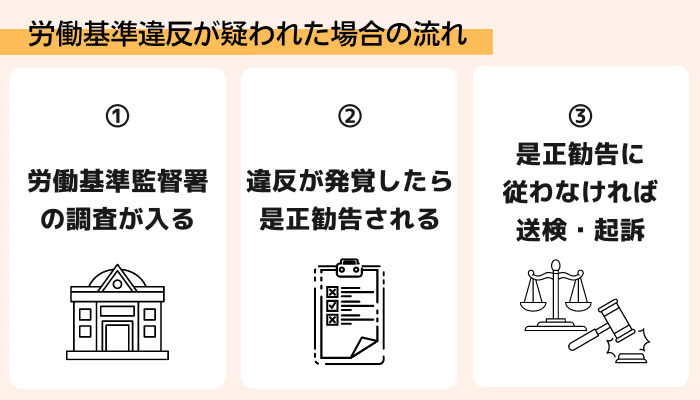

労働基準法違反が疑われた場合の流れ

- 労働基準監督署が調査に入る

- 違反が発覚したら是正勧告がされる

- 是正勧告に従わなければ送検・起訴される場合もある

実際に会社が労働基準法に違反していると疑われた場合の流れを解説します。

労働基準監督署が調査に入る

労働基準法違反が疑われた場合には、実態を把握するために労働基準監督署に所属する監督官が直接会社へ出向き、調査を行います。労働基準監督署が調査に入る理由は「会社の労働者の雇用環境が適正か、労働基準法に沿った形で雇用されているか」などを確認するためです。

調査は、事前に連絡が入った上で実施される場合もあれば、前触れなく監督官より突然訪問を受ける場合もあります。

実際に監督官の訪問を受けた際に、まずは労働関係の帳簿などの確認を受けます。確認する書類はさまざまですが、いわゆる法定三帳簿といわれる「労働者名簿」、「出勤簿」、「賃金台帳」をはじめとした、労働者の就労状況が把握できるような書類を提示することになります。なお、提示された帳簿などで不明点があった場合、社長や担当責任者、当事者となる労働者に対する聞き取りが行われる場合もあります。

違反が発覚したら是正勧告がされる

労働基準監督官の調査で労働基準法違反が発覚した場合、まずは口頭で改善策の説明や指示がなされた上で、是正勧告が行われる運びとなります。

是正勧告とは、法律違反が確認できた企業に対し、違反の内容を指摘した上で是正(改善)を指導することです。実際に是正勧告が行われる場合は、法律違反の内容と是正が求められる期限などが記載された「是正勧告書」という書類が発行されます。

是正勧告を受けた企業は、違反事項を解消するために対応を行わなければなりません。違反の原因を解消するために、会社が自主的に改善点を見出して行動していくケースもあれば、就業規則の整備や適正な労務管理を実施するために専門家へ依頼し、アドバイスを受けながら是正をしていくケースもあります。

是正がなされた場合は、労働基準監督署へ「是正報告書」を提出し、報告します。

是正勧告に従わなければ送検・起訴される場合もある

是正勧告は、行政指導の一つであり法的な強制力はありません。中小企業のなかには日々の業務に追われ是正する暇がないと放置してしまう場合も少なくなく、是正勧告に従っていないと判断されるケースがたびたびみられます。

上記のようなケースや、改善していない状況にもかかわらず「是正報告書」により虚偽の報告をするなど、是正勧告に従わなかったと判断された場合は、ペナルティとして企業が送検される危険性があります。送検される状況になった場合、企業のイメージダウンにつながり、顧客の減少や人材不足など、さまざまなデメリットが生じる可能性があるでしょう。

違反となる13の代表例

ここからは、労働基準法違反の代表例を挙げていきます。労働に関するトラブルはさまざまですが、そのうち労働基準法に抵触する問題にはどのような内容があるのか確認しましょう。

1. 強制労働

強制労働とは、暴力や脅し、身体を不当な方法で拘束することにより、労働者に無理やり労働をさせることで、労働基準法では禁止されている行為です。

労働者の生活の権利を奪う悪質な行為であることから、労働基準法違反のなかでは最も重い罰則が科せられています。

罰則

1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金刑

2. 予告なし解雇

使用者が労働者を解雇する場合、労働者の生活保障のため、最低でも30日前には解雇の予告をする必要があり、解雇の予告が30日に満たなかった際には30日に満たない分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことが労働基準法では義務づけられています。

もしも、解雇の予告・または解雇予告手当の支払いを法律に沿って実施しなかった場合は、懲役または罰金刑が科せられます。

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

3. 法定労働時間の超過

労働基準法では使用者は労働者を、休憩時間を除いて1週間あたり40時間、1日あたり8時間を超えて働かせてはならないと定められています。

36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出を行った場合は、臨時的な特別の事情がある場合を除き、月に45時間、年間に360時間を上限として労働者に時間外労働をさせることができます。

もしも36協定の届け出を行わずに法定を超過する労働をさせた場合や、36協定の内容に違反をした場合は、懲役または罰金刑が科せられます。

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

4. 残業代や休日手当などの不払い

労働基準法では、使用者は労働者の労働時間を延長させた場合、あるいは休日に労働させた場合は、一定額の割増賃金を支払わなければならないと定められています。また、深夜(原則として午後10時から午前5時)に労働者を働かせた場合、一定額の割増賃金を支払う必要もあります。

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

5. 産休や育児休暇を与えない

労働基準法では、産前6週間の産前休業、産後8週間の産後休業中の女性労働者を就労させることや、妊産婦に時間外労働をさせること、育児時間(1日2回30分ずつの育児に費やす時間)を与えない行為を禁止しています。

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

6. 雇用条件を明示しない/就業規則を作成・届出しない

労働者が働く際に必要となる雇用条件をはっきりと提示しない場合、または社内ルールとなる就業規則を作成しない、正式な手続きで届け出を行わない場合、労働者が企業で安心して働くことができない状況となります。そのため、労働基準法では労働契約締結時の労働条件の明示や、就業規則の作成・届け出を義務づけています。

なお、従業員数が10名に満たない企業の場合は、就業規則の届け出は免除されていますが、書面による労働条件の明示は義務づけられています。

罰則

30万円以下の罰金刑

7. 休憩時間・法定休日を与えない

一定の休憩や休日は、企業で働く労働者の心身を守るために必要となるものです。そのため、労働基準法では一定時間の休憩や休日の付与を義務づけています。

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

8. 性別・社会的身分による差別

雇用の場では、すべての労働者が均等に扱われなければなりません。特に、労働者が外国人であるということや信仰する宗教の内容、生まれながらの地位である社会的身分などを理由に労働条件の差別をすることは禁止されています。

また、女性だから、男性だからという理由で、賃金に差をつけることも禁止されています。

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

9. 労災時の補償をしない

労災保険は、加入をしている労働者が仕事中や通勤中に負傷をした場合などに、さまざまな補償制度を受けることができる制度です。労災保険料は全額を事業主が負担する制度で、労働者をひとりでも雇用する会社は加入が義務づけられています。

保険料負担を軽減するためなどの理由で加入を怠った場合は、費用徴収制度が適用され、ペナルティを支払う必要があります。

ペナルティ

本来ならば納めなければならない保険給付額から算出された一定額

関連記事:派遣の労災手続きを解説|派遣先の対応と必要書類についても紹介

10. 労働者に違約金や賠償金を求める

例えば、雇用契約中に社員が退職を申し出た場合、企業が契約不履行を理由として違約金や賠償金を求めることは、労働基準法上では禁止されています。

これに違反をした場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科せられます。

11. 中間搾取の排除

労働者と雇用主の間に入って中間搾取をする行為は、法律で禁止しされています。派遣など法律で認められる場合は例外となります。

派遣を利用する場合は、二重派遣(自社で働いている派遣社員を別の第三者へ派遣する行為)にならないよう気を付けておきましょう。二重派遣は、この中間搾取に抵触します。

罰則

1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

12. 雇用契約に違約金・賠償金を含める

労働契約に違約金や損害賠償の支払いを予定することは、労働基準法16条で禁止されています。(賠償予定の禁止)

一例

- 取引先と問題があった場合、損害賠償の一部を負担

- 遅刻を〇〇回したら、違約金〇〇円を請求

- 退職する際は、会社が提供した資格補助費用を返納

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

13. 社費留学や研修後に継続勤務年数の縛りを設ける

MBA取得支援制度や海外拠点での研修など会社が学費や渡航費、生活費を負担し、社員に教育の機会を与える場合があります。このような制度を活用する際に、帰国後や研修後に5年勤務することや費用の返還、などの制約をつけることはできません。

ただし、「留学費を企業から借りていた」というケースの場合は、「借金」と同じ扱いとなるため、退職が決定しても費用の返還を求めることは違法ではありません。

罰則

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑

労働基準法違反の罰則

労働基準法に違反した場合の罰則内容は以下のとおりです。

| 罰則の内容 | 違法行為 |

| 1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 | 強制労働の禁止(第5条) |

| 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

中間搾取の排除(第6条) |

| 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 男女同一賃金の原則(第4条) 公民権行使の保障(第7条) 賠償予定の禁止(第16条) 前借金相殺の禁止(第17条の2) 強制貯蓄(第18条第1項) 解雇制限(第19条) 解雇の予告(第20条) 退職時等の証明(第22条第4項) 労働時間(第32条) 休憩(第34条) 休日(第35条) 時間外および休日の労働(第36条第1項但書) 時間外・休日及び深夜の割増賃金(第37条) 年次有給休暇(第39条) 年少者の深夜業(第61条) 年少者の危険有害業務の就業制限(第62条) 妊産婦の危険有害業務の就業制限(第64条の3) 産前産後休業(第65条) 妊産婦の時間外労働等(第66条) 育児時間(第67条) 職業訓練に関する特例(第72条) 療養補償(第75条) 休業補償(第76条) 障害補償(第77条) 遺族補償(第79条) 葬祭料(第80条) 寄宿舎生活の自治(第94条第2項) 寄宿舎の設備および安全衛生(第96条) 監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い等(第104条2項) |

| 30万円以下の罰金 | 契約期間等(第14条) 労働条件の明示(第15条第1項、第3項) 強制貯金(第18条第7項) 金品の返還(第23条) 賃金の支払(第24条) 非常時払(第25条) 休業手当(第26条) 出来高払の保障給(第27条) 1ヵ月単位の変形労働時間制の協定届(第32条の2第2項) 1年単位の変形労働時間制の協定届(第32条の4第4項) 1週間単位の非定型的変形労働時間制の協定届(第32条の5第3項) 1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合の通知(第32条の5第2項) 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(第33条第1項但書) 事業場外労働の労使協定届出(第38条の2第3項) 年少者の証明書(第57条) 未成年者の労働契約(第58条、第59条) 帰郷旅費(第64条) 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条) 就業規則作成及び届出の義務(第89条) 就業規則作成時の労働者代表の意見聴取(第90条第1項) 制裁規定の制限(第91条) 寄宿舎生活の秩序(第95条第1項、第2項) 監督上の行政措置(第96条の2第1項) 法令等の周知義務(第106条) 労働者名簿(第107条) 賃金台帳(第108条) 記録の保存(第109条) 労働基準監督官等による臨検を拒み、陳述せず、又は虚偽の陳述を行う、帳簿書類を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者。是正報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者。 |

労働基準法違反によって送検された事例

会社側が労働基準法違反と問われた判例を一部紹介します。

判例1:予告なし解雇

アパレル製造・修理に携わるA社では、勤務する社員に対し、労働基準法20条で定められている解雇予告期間をおくことなく、解雇予告手当の支払いもないまま解雇通知が行われました。

その後、解雇対象となった社員が訴えを起こしたところ、「使用者が労基法20条における解雇予告期間をおかず、または解雇予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合、即時解雇としては効力を生じない」として即時解雇予告の無効が言い渡されました。

判例2:法定労働時間の超過

旅行会社に勤める添乗員が残業代請求の訴えを起こしたB社のケースでは、労働者の労働状況を把握できないことを、労働基準法38条(事業場を異にする場合)における「労働時間を算定しづらいケース」として、残業代が支払われていませんでした。

しかし、あらかじめ決められた旅程表から日時や行き先を確認することができることから、雇用者側が労働者の労働状況を把握できないとは言い難いとして、会社側の訴えが認められず、残業代の支払が求められる運びとなりました。

判例3:労働条件の明示

ハローワークに掲載された求人票の労働条件をもとに入社した社員が、求人票の内容と異なる契約に気づき訴えを起こしました。「雇用期間の定めなし」と記載されたいたことを確認して入社したものの、実際には「1年契約」とされたおり求人票の内容と異なっていたのです。

ここでは、労働基準法15条違反として、求人票に記載された労働条件が適用されるという判決が下りました。

ピックアップ解説1:労働時間(第32条)

ここからは、労働基準法のなかでも特に重要な項目6つをピックアップし解説します。まずは「労働時間」です。

労働時間とは、労働者が雇われている事業者の指揮命令を受け、仕事をする時間をいいます。この労働時間は無制限に定めて良いものではなく、労働基準法によって上限が定められています。言い換えれば、使用者は、「労働者に上限時間を超えた労働をさせてはいけない」ということになります。なお、労働時間の上限は、原則として1日あたり8時間、1週間あたり40時間で、これを「法定労働時間」といいます。

裁量労働制とフレックスタイム制

裁量労働制とは、実際に労働者が働いた時間ではなく、前もって定めた時間とみなす制度のことです。裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは、仕事の手段や方法、時間の割り振りなどを労働者の裁量にゆだねる必要性がある業務として定められたものについてあらかじめ労使協定で定め、実際に労働時間を算出する際には労使協定で定めた時間を労働したものとみなす制度をいいます。

労働者の裁量にゆだねられる業務には、技術の研究開発やシステムエンジニア、デザイナー業務、映画のプロデューサー、証券アナリスト業務など、専門性の高い全19業務が挙げられます。

企画業務型裁量労働制

一方、企画業務型裁量労働制とは、会社の事業を運営するにあたって企画、立案、調査、分析に携わる労働者に対して適用できる裁量労働制になります。

企画業務型裁量労働制を導入する場合は、まず労使委員会を設置し、構成委員の4/5以上の多数決により決議をし、労働基準監督署に決議の届け出を行います。その後に対象となる労働者の同意を得た上で制度の導入が認められる、という流れを取ります。

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、前もって定めた総労働時間内から、毎日の始業時間・終業時間・労働時間を労働者自身が決めることのできる制度です。フレックスタイム制の運営には、コアタイムとフレキシブルタイムについて理解が重要です。コアタイムとは、1日の労働時間帯のうち、必ず働かなければならない時間のことで、フレキシブルタイムとは、必ず働く必要がなく、自由に出退社を決めることができる時間のことです。

ピックアップ解説2:休憩時間(第34条)

休憩時間とは、労働者が労働から離れ、リフレッシュをするための時間をいいます。なお、休憩時間は労働時間には含まれません。

休憩時間については、6時間を超えて働く労働者の場合は最低45分、8時間を超えて働く労働者の場合は最低60分を付与しなければなりません。

なお、休憩には、休憩と認められるための「3原則」が定められています。

途中付与の原則

途中付与の原則とは、休憩時間は必ず労働時間の「途中」に与えなければならない、ということです。始業前や終業後に休憩時間を与えることは認められません。

一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、労働者として働くすべての者に「一斉」に与えなければならない、ということです。ただし、労使協定を交わした場合や坑内労働、運輸交通業など一定の業務に携わる者は例外として扱われます。

自由利用の原則

自由利用の原則とは、休憩時間の間は労働者に自由に過ごさせなければならない、ということです。ただし、坑内労働や警察官、乳児院、児童養護施設で働く者の場合は、業務上の例外として扱われます。

関連記事:休憩時間の法律上での規定とは?休憩の3原則と派遣先の対応を解説

ピックアップ解説3:休日(第35条)

休日とは、もともと定められている労働者が働かなくても良い日のことです。なお、労働者が「休もう」と思い立って休んだ日、有給休暇などは休日ではありません。

休日は、労働者の健康状態を保つために必要とされています。そのため、労働基準法では毎週少なくとも1日以上、例外として4週間のうちに4日以上の休日(変形休日)を与えなければならないと定めています。この休日のことを「法定休日」と呼びます。

連続勤務の上限

労働基準法では、前述のとおり1週間に1日以上の休日付与が義務づけられています。したがって、労働者に連続で働かせることのできる最大日数(連続勤務日数)は12日です。

この「12日」というカウントは、間に有給休暇の取得があった場合でもリセットされない点に注意しましょう。というのは、有給休暇は労働義務のある日に有給で就労の免除がされる日のことで、休日とは異なるためです。例えば、1日(月)~8日(月)まで勤務、9日(火)有給休暇、10日(水)~13日(金)勤務の場合、連続勤務日数13日となり、労働基準法違反となります。

なお、「変形休日制」となる、4週間のうちに4日以上の休日を与える制度を導入している会社の場合は、12日の上限の対象外となり、最大24日という長期の連続勤務が可能となります。この変形休日制は、週休制を取ることが業務上難しい会社が取り入れる制度で、制度導入には就業規則への明記が必要です。

ピックアップ解説4:時間外労働・休日労働(第36条)

「時間外労働」とは労働者が法定労働時間を超えて労働をすることで、「休日労働」とは労働者が法定休日を超えて労働をすることです。いずれも「残業」と呼ばれているものです。あくまでも、法定労働時間や法定休日を超えた場合を指すものであり、会社が独自にルール化した「所定労働時間」や「所定休日」をオーバーした場合ではない点に注意が必要です。

労働者に時間外労働をさせる場合は、「36協定」の締結・届け出が必要です。36協定とは、時間外労働や休日労働に関して労使間で交わされる協定の別称で、時間外労働をさせる可能性がある労働者を一人でも雇用している場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出ることが義務づけられています。

時間外労働(残業)の上限

時間外労働には上限時間が設定されています。具体的には、1ヵ月あたり45時間、1年あたり360時間となり、臨時的な特別事情が発生しない限りはこの数値を超えた時間外労働をさせることが禁止されています。また、臨時的な特別事情が発生した場合でも、労働者の健康を守るため、以下の4つのルールを守る必要があります。

- 時間外労働の総時間は1年あたり720時間以内に収めること

- 時間外労働と休⽇労働の合計が1ヵ月あたり100時間未満であること

- 時間外労働と休⽇労働の合計が、2~6か月で平均した場合80時間以内に収めること

- 時間外労働が1か月あたり45時間を超えるのは1年あたり6ヵ月が限度であること

ピックアップ解説5:時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金(第37条)

割増賃金とは、労働者が法定労働時間や法定休日を超えて働いた際に、その超えた時間分を、賃金に一定の割増賃金率を乗じた金額で支払うものです。

1日あたり8時間、1週間あたり40時間という法定労働時間を超えて働いた労働者には、時間外労働に関する割増賃金が支払われます。割増賃金率は、通常賃金の25%です。

また、毎週少なくとも1日以上の休日を付与するという法定休日を超えて休日出勤をした労働者には、通常賃金の35%の割増賃金が課せられます。

さらに、22時から翌朝5時までの深夜時間帯に働いた労働者には、深夜業に対する割増賃金として通常賃金の25%の割増賃金が課せられます。

時間外労働が深夜へ及んだ場合や、休日労働が深夜へ及んだ場合などは、それぞれの割増賃金が加算された状態で割増賃金を算出しなければなりません。

例えば、休日労働が深夜へ及んだ場合は、

【休日労働の割増賃金35%+深夜業の割増賃金25%=合計の割増賃金60%】

という計算になります。

なお、前述の割増賃金率はあくまでも最低ラインとして労働基準法で定められている数値になるため、割増賃金率を超えて割増賃金を支払うことは認められています。

2023年4月から割増賃金率の猶予措置廃止

長時間労働にまつわる労使トラブルは社会問題化されて久しく、国でも労働時間の削減や有給休暇の取得促進などのさまざまな施策を打ち出しています。

その施策のうちの一つとして、2010年に行われた法改正により、1ヵ月に60時間超の労働を行った労働者に対する割増賃金率が、25%から50%へ引き上げられました。つまり、60時間以内の時間外労働には25%、60時間を超えた部分の時間外労働へは50%の割増賃金率が課せられるということです。

ただし、2010年の法改正による割増賃金率引き上げは企業に与える影響が大きいと判断されたことから、適用対象は大企業のみとなり、中小企業は猶予されることになりました。

その後、2019年に働き方改革関連法が制定された影響で、中小企業に対する猶予措置が廃止され、2023年4月以降はすべての企業に対し、60時間を超える時間外労働には50%の割増賃金率を適用する、というルールが一律化される運びになりました。

ピックアップ解説6:有給休暇(第39条)

有給休暇とは、もともと働かなければならない労働日の労働を有給で免除される制度のことです。有給休暇を取得した日については、通常の労働時と同じく賃金が支払われます。

有給休暇制度は、雇用された日から数えて半年間を継続勤務し、すべての労働日のうち8割以上を出勤した労働者に対して、10日以上の有給休暇を与えるというルールがあります。このルールを原則に、勤続年数や雇用形態に応じて、期間ごとに新たな有給休暇の取得権利が発生するという形を取ります。

労働者に与えられた有給休暇の取得権利は2年間で、与えられた年度に取得し切れなかった日数分については、翌年度に繰り越すことができます。付与日数は労働者に応じて異なるため、各企業には、社員ごとに有給休暇の残日数や付与日数を管理する必要があります。

なお、2019年4月以降より、1年間に10日以上の有給休暇が与えられる労働者が対象に1年あたり5日分の有給休暇を取得させることが使用者に対して義務づけられました。

労働基準法違反にならないようにするには?

労働基準法は、日々変化していく雇用情勢に応じて、随時改正が行われています。正確な内容を把握できるような体制を企業内で整えていきましょう。

適切な労務管理を行う

昨今では、経済情勢や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社員の雇用条件の変更や、雇用調整の導入を検討すべき状況も少なくありません。しかし、事業主にはどのような状況においても、法律の内容や労使協定で定められた契約書の内容を遵守し、働かせることが求められます。

雇用条件に応じた就労体制の整備や人材配置、人事考課システムの構築など、労務管理を適正に実施することも、その重要となる対応策のうちの一つです。

就業規則の見直し・整備

従業員を10名以上雇用する企業には、就業規則の作成が求められています。まずは自社の規則内容を確認し、最新の法改正の内容が盛り込まれているか確認しましょう。

明確なルール作りは、適正な形で社員を働かせるために非常に重要な施策です。法律の内容のみならず、現在の就労実態に沿った内容が記載されているか、一つずつ洗い出していく必要があります。

勤怠管理体制の整備

ワーク・ライフ・バランスや働き方改革の推進、そしてコロナ禍を経て、社員の働き方が多様化しています。その最たる存在が、在宅勤務などをはじめとしたテレワーク体制の浸透です。

これまでどおりオフィスで勤務することが主流の時代ならば、タイムカードの打刻や上司・同僚の目視などで確認することができました。しかし、社員の勤怠管理が、在宅や外出先、営業先などで勤務を行うケースが増えることで難しくなってきました。

ここで必要となるのが、オフィス以外の場所で勤務をする際にも適用することができる勤怠管理体制の整備です。クラウドを活用した勤怠管理ソフトの導入なども含め、社員が場所にとらわれず安心して働くことができるような環境を整えなければなりません。「テレワーク規程」の導入など、就業規則の変更が必要になるケースもあるため、十分に検討を重ねた上で総括的に進めていきましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次