派遣社員の特定行為は禁止!指導例や例外をわかりやすく解説

目次

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

人材派遣は、そのサービスの特性上、法律による規制がいくつかあります。派遣を初めて利用する、担当する場合にやってしまいがちなのが、「派遣される派遣社員を選ぶ」行為です。

しかし、紹介予定派遣を除き派遣社員を事前に特定する行為は禁止されています。

本記事では、労働者派遣を検討している企業の方向けに、派遣社員を特定する行為について、どのような行為が違反となり、違反するとどうなるのかについてわかりやすく解説します。

派遣社員の特定行為は禁止。その理由とは?

労働者派遣法(以下、派遣法)では、派遣社員を事前に「特定」する行為は禁止されています。

通常の採用の現場においては、履歴書の提出や、面接などを行った上で合否を決定します。しかし派遣社員を受け入れる場合は、それらの行為は認められていません。なぜそれは禁止されているのでしょうか。

派遣社員の特定行為とは?

派遣社員の特定行為は、派遣法第26条6項により禁止されています。

派遣法第26条6項

労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

また、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(以下、「派遣元指針」)や「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(以下、「派遣先指針」)にもそれぞれ、派遣社員を特定する行為やそれに協力することについて禁止することが明記されています。

そこでは、「派遣労働者を特定することを目的とする行為」として、「派遣労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請、若年者に限定すること」が挙げられています。

特定行為が禁止される理由は、「派遣社員と雇用関係がないから」

そもそも派遣社員と派遣先には雇用契約がありません。

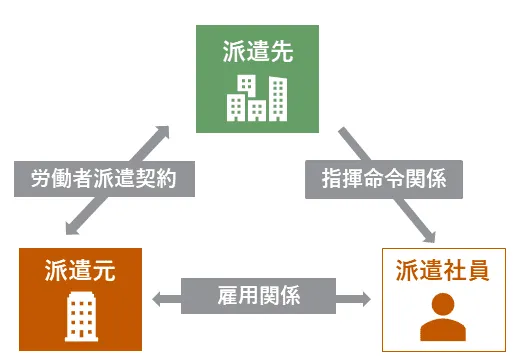

人材派遣においては、下図のように雇用関係は「派遣元(派遣会社)」と「派遣社員」にあります。

それに対して、「派遣先」と「派遣社員」とは、仕事の指示を出す関係(指揮命令関係)があるに過ぎません。

もし「派遣先」が「派遣社員」を特定できてしまうとしたら、「派遣先」と「派遣社員」の間に雇用関係が成立している状態と実質的に変わりがなくなってしまい、職業安定法第44条で禁止されている労働者供給事業とみなされてしまう可能性があります。

もともと職業安定法では第2条において職業選択の自由が掲げられており、その自由を奪う可能性のある労働者供給事業については、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等を除いて労働者保護の目的で禁止されています。

一方で、同様に労働者を供給する事業ではあるものの、細かな制限などを設けることで成立しているのが人材派遣事業なのです。

差別的な行為のリスク

労働施策総合推進法により、年齢にかかわりなく労働者に均等な機会を与えなければならないとされています。

企業は、社員の募集・採用の際には原則として年齢を不問としなければなりません。それは派遣社員を採用する場合でも同様です。

なお派遣先指針においても、労働施策総合推進法の趣旨に照らし講ずべき措置として、紹介予定派遣を受け入れる際に年齢を理由として対象から排除してはならないことが明記されています。

参考:

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律|e-Govポータル ![]()

個人情報漏洩のリスク

派遣元は派遣社員の個人情報の保護に関して適正に管理する責任があります。

派遣先に対して派遣社員の個人情報を示す行為は、個人情報保護法における「第三者提供」には該当しますが、「法令に基づく場合」に該当するため、あらかじめ本人の同意を得る必要なく提供は可能です。

ただし、派遣法第35条で派遣先への通知の範囲が定められていることから、氏名等のほかは業務遂行能力に関する情報しか通知することはできないとされています。

個人情報については、派遣元で開示が禁止されていると同時に、派遣先でも聞くことができないことを覚えてきましょう。

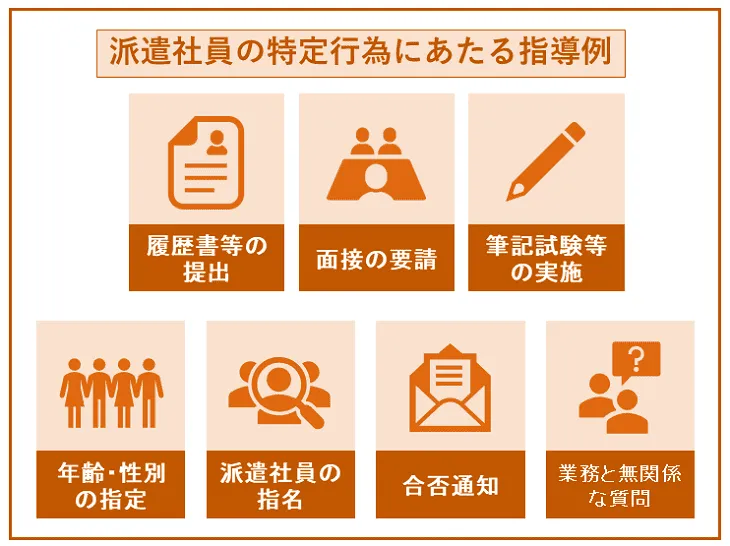

派遣社員の特定行為にあたる指導例

では具体的にどのような行為が特定行為に該当するのか確認しましょう。

履歴書や職務経歴書の提出要請

一般的に社員を採用する場合は、「履歴書」や「職務経歴書」の提出を依頼することが多いと思いますが、派遣を受け入れる場合、これらは禁止されています。

その名称が「スキルシート」や「キャリアシート」と呼ばれるものであったとしても、氏名や性別、生年月日等、業務に必要な技術や技能の水準に係る条件以外について記載しているものであれば、違反となります。

なお、派遣社員が“自らの判断の下”に派遣就業期間中の履歴書を送付することは認められていますが、だからといって派遣先から依頼して良いわけではありません。

派遣社員本人が自らアピールしたい時だけ認められていると考えておきましょう。

面接の要請や実施

派遣就業を行う前の「面接」をすることも禁止されています。したがって、派遣先から面接の実施を依頼することもできません。

ただし、派遣社員にとっても全く知らない派遣先に行くことや、派遣されて初めて担当者に会うとしたら不安もあるでしょう。

そのため、派遣社員本人が希望するのであれば、「職場見学」や「打ち合わせ」を実施することは一般的に認められています。

その際は、選考や選抜を目的とした「面接」を実施することはできません。「職場見学」などで質問できる内容は、業務経験や知識・技能等の業務に関するものに限られますので十分注意してください。

筆記試験や適性検査の実施

「筆記試験」や「適性検査」は、その結果によって派遣の受け入れを判断することになるため、実施することはできません。たとえその内容が業務に関することであったとしても、それが派遣社員を「特定」することに繋がってしまいます。

もし必要なスキルや適性がある場合は、事前に派遣元にその旨を伝え、その適性がある派遣社員を派遣してもらうよう事前に伝えておくことが大切です。

年齢や性別の限定

「年齢」や「性別」も限定することはできません。前述のとおり、労働施策総合推進法により「年齢」を理由として対象から排除することは認められていないためです。

また「性別」についても同様です。男女雇用機会均等法において募集・採用の対象から男女のいずれかを排除することが禁止されているだけでなく、派遣先指針においても「性別」による差別の禁止が明記されています。

業務遂行能力と無関係である「年齢」や「性別」について限定することは違反になることを覚えておきましょう。

参考:

050224指導課 レジュメ:労働者派遣事業許可事業者の説明会(雇用環境・均等部)|大阪労働局(PDF) ![]()

派遣社員の指名

特定の派遣社員を指名することはできません。

例えば、他の会社に派遣されていた人の噂を聞いてその人が良いと思ったとしても、その人を指名することは認められていません。

あくまで派遣先から選任された派遣社員について受け入れることになります。

派遣先による合否の通達

派遣先は、あくまで労働力を受け入れるのみです。事前に派遣社員を選定することはできませんから、派遣先が合否を通達することもできません。

仮に合否を通達してしまうと、派遣先がまさに特定行為を行ったことになります。派遣する派遣社員を決定するのは、あくまでも派遣会社です。派遣先と派遣労働者には雇用関係がないということを忘れないようにしましょう。

職場見学において業務と無関係なことを聞く

派遣社員の希望により「職場見学」や「事業所訪問」を行うことは認められています。ただしそれは、面接や合否の判断のためのものではありません。

派遣先からの質問は、業務経験や知識・技能等の業務の遂行と関係のある内容に限られます。住所・氏名・年齢・家族構成・学歴など、業務とは無関係である内容を聞くことはできません。

一般社員の採用面接とは異なることに注意しましょう。

派遣社員の特定行為における罰則とは

派遣社員の特定行為を行った場合、派遣法による罰則が派遣先にもあります。

懲役や罰金などの罰則はありませんが、派遣元が行政の指導に従わない場合、企業名の公表や派遣業の許可の取り消しになる場合があります。また、派遣先についても行政からの是正指導が入る場合がありますので、法違反とならないよう注意しなければなりません。

なお、派遣社員の特定行為により労働者供給事業とみなされてしまった場合は、職業安定法第64条第10号により、許可を受けずに労働者供給事業を行ったものとして、供給元(派遣元)・供給先(派遣先)それぞれに対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

派遣社員の特定行為は法違反であることをしっかりと認識し法に違反しないように注意しましょう。

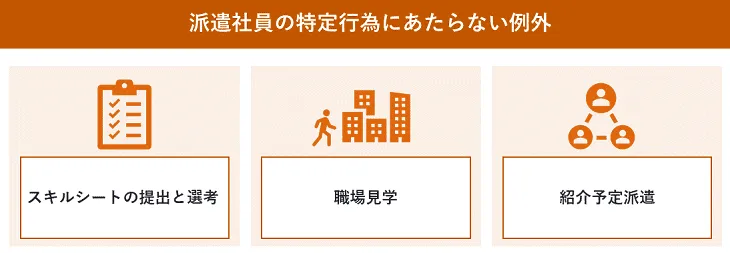

派遣社員の特定行為にあたらない例外と注意点

これまで、違反となる特定行為を挙げてきましたが、例外的に認められている行為もあります。しっかりと内容を把握し、併せて注意点も確認しておきましょう。

年齢等記載のないスキルシートの提出要請と選考

「履歴書」や「職務経歴書」の提出を要請することは禁止されていることは前述の通りですが、氏名や年齢等の記載がなく、業務に必要な技術や技能について記載されている「スキルシート」であれば問題はありません。

一般的に「スキルシート」には、これまでの経歴や保有資格、業務に関するスキルなどを記載し、個人を特定する情報などは記載されません。

もし提示された「スキルシート」の内容から判断して、求めるスキルが派遣社員にない場合は、派遣元に対して他の派遣社員に変更するよう求めることが可能です。

派遣社員の職場見学

派遣社員の希望により派遣先企業の職場見学を行うことが認められています。

その際、派遣先は個人情報に関する内容やプライバシーに関する内容を聞くことはできませんが、業務に関するスキルについて聞くことは可能です。求めているスキルや業務経験がある場合は、職場見学の機会を利用して聞いてみましょう。

なお通常職場見学は、派遣先担当者・派遣元担当者・派遣社員の3者が同席して行なわれます。これは、派遣先担当者が特定行為を行うことがないかなどを派遣元担当者がチェックする必要もあるからです。

ただし、派遣社員が希望する場合は、派遣元担当者が同席しなくても良いことになっています。もちろんその場合でも、派遣先から派遣社員に一人で職場見学に来るように指示することは違法となりますので注意してください。

紹介予定派遣

派遣社員の特定行為は原則として禁止されていますが、「紹介予定派遣」に限り面接・適性検査・履歴書の確認が認められています。

紹介予定派遣とは、派遣先企業に直接雇用されることを予定して派遣される仕組みをいいます。直接派遣先に雇用されることが前提となっているため、派遣前の時点で派遣社員がどのような人であるかを知ることができるようになっています。

ただしその場合でも、性別・障害の有無・年齢による差別を行なってはならないことは通常の派遣と変わりありません。

派遣先が知っておきたい派遣法とは

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

まとめ

派遣先においては、履歴書提出の要請や事前面接など派遣社員を特定する行為については紹介予定派遣を除き禁止されています。

一方で、個人情報などの質問の伴わない職場訪問は認められています。

何が違法行為となるのかを把握した上で、派遣社員の受け入れを検討することが大切です。もし事前に選考したいと考える場合は、紹介予定派遣を活用することも良いでしょう。

自社に合った採用を検討してみてください。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次