派遣禁止業務とは?5つの禁止業務と禁止の理由、例外、罰則を解説

目次

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

人材派遣では禁止されている業務があります。気づかずに派遣を受け入れてしまうと、故意ではなくても法令違反となるため注意が必要です。ここでは禁止されている業務や禁止の理由などを解説していきます。

「派遣禁止業務」とは

派遣が禁止されている業務は、正確には「適

用除外業務」と呼ばれます。なぜ禁止業務が定められたのか、違反するとどのような罰則があるのかを解説します。

用除外業務」と呼ばれます。なぜ禁止業務が定められたのか、違反するとどのような罰則があるのかを解説します。

派遣禁止業務が定められた理由

労働者派遣法は1986年に施行されました。終身雇用が主流だった時代背景もあり、正社員が派遣社員に置き換えられないよう、派遣法では専門性のある職種に限定して、人材を派遣することを認めました。これをポジティブリスト方式といいます。

詳しくは「【早見表】労働者派遣法改正の歴史をわかりやすく解説|2025年の最新情報」でも解説していますが、段階的に規制が緩和され、現在では派遣禁止の業務をリストアップし、それ以外の業務は派遣することができるネガティブリスト方式になりました。

派遣できる業務が拡大している一方で、派遣期間は原則3年までと定め、人材派遣は臨時的・一時的な働き方であると明確に位置づけられました。

派遣禁止業務を受け入れた時の罰則

派遣禁止業務に人材を派遣した派遣会社は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則の対象となり、業務改善命令や業務停止命令を受ける場合があります。

派遣禁止業務を受け入れた派遣先企業の場合、違反を是正するよう勧告され、その勧告に従わないときは、企業名などが公表されることがあります。

また違法な派遣を受け入れたとして、労働契約申込みみなし制度の適用を受ける場合があります。労働契約申込みみなし制度とは、違法な派遣を受け入れた派遣先企業は、派遣会社と派遣社員が契約している同一の雇用条件で、派遣社員を雇用する義務が生じる制度です。

詳しくは「労働契約申込みみなし制度とは 対策方法や事例を紹介」をご覧ください。

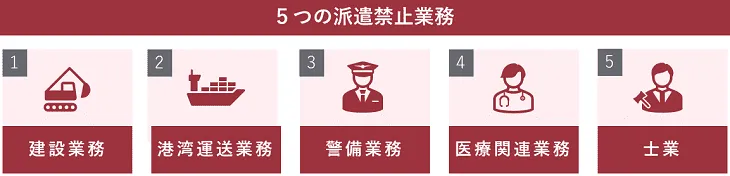

5つの派遣禁止業務

派遣禁止業務の詳細や禁止理由、例外などについて業務別に解説します。

建設業務

建設業務では、下請けが何重にも発生し、雇用関係が不明確になりやすいため、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」が定められています。

人材派遣サービスの導入は、建設労働者の雇用改善を図る上で、悪影響を及ぼす可能性があるという判断から、建設業務への派遣は禁止されています。

建設業務とは、工事現場での土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業や準備にかかわる業務です。また建設現場における業務に類似しているということで林業における造林作業や素材生産作業の一部も対象となります。なお業務の一部でも建設業務が含まれている場合、違法としてみなされます。

禁止業務の具体的な例としては、以下のようなものがあります。

派遣が禁止されている建設業務例

- 建築現場での資材の運搬・組み立て・家屋の解体

- 工事現場での掘削・埋め立て作業、資材の運搬・組み立て

- 建築・土木工事でのコンクリート合成や建材の加工

- 建築・土木工事現場内での資材や機材の配送

- 壁や天井・床の塗装や補修、固定、撤去

- 電飾版や看板などの設置、撤去

- 配電・配管工事、機器類の設置

- 現場の整理・清掃

- イベント会場の大型テント・大型舞台の設置

- 仮設住宅(プレハブ住宅等)の組立

- イベント会場の大型テント・大型舞台の設置

- 専任の主任技術者及び監理技術者

工事現場でも以下の業務であれば、派遣が認められています。

- 建設現場での事務業務

- 施工管理業務

港湾運送業務

港湾運送業務は、日によって仕事量に大きな差があり、安定的に人材を確保するのが困難です。その特殊性を考慮しながら、労働力の需給調整を行う「港湾労働者派遣制度」が導入されています。そのため人材派遣サービスの必要はないと判断され、派遣が禁止されています。

港湾運輸業務とは、港湾における船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務)が該当します。

禁止業務の具体的な例としては、以下のようなものがあります。

派遣が禁止されている港湾運送業務例

- 湾岸と船舶間の貨物の積み降ろし

- 船舶上の貨物の移動、固定

- 船舶上、船舶から降ろした貨物の荷造り・荷ほどき

- 船舶上の貨物の梱包・袋詰め・包装のし直しなど

- 船舶や湾岸における貨物の積み降ろし場所の清掃

- 港湾内での貨物の運送(船舶で運ばれたもの)

- 港湾倉庫内での貨物の荷解き、仕分け作業

- 運送車両・鉄道への船舶および湾岸倉庫からの貨物の積載や荷降ろし

警備業務

警備業務は、適正な業務遂行ができるよう、警備業者が警備員を直接雇用して指導監督を行い、自らの責任において業務を処理することを「警備法」で求められているため、派遣が禁止されています。

派遣が禁止されているのは、店舗や事務所、企業、住宅、催事場、駐車場、遊園地などにおいて、盗難などの事故の発生を警戒し、防止する警備業務です。現金輸送といった重要器物に関する警備も含まれます。

禁止業務の具体的な例としては、以下のようなものがあります。

派遣が禁止されている警備業務例

- 催事場、店舗前での手荷物検査

- 不審者への声かけ・注意

- 警戒のための巡回・巡視

- 混雑する場所での人の整理、駐車場での誘導

- 不審者の追跡など

- 運搬中の貴重品の監視

- 防犯通報の待機

- 警備目的での常駐

なお、以下のような例でも、禁止業務に該当する可能性があります。

派遣禁止業務に該当する可能性がある警備業務例

- 販売業務に従事する派遣社員が「表の駐車場の車を誘導する」

- 受付業務に従事する派遣社員が、受付前の不審な動きをする人物に声をかける

病院や医療関連施設における医療関連業務

医療業務は医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師などの専門職が一つのチームを形成し、医療を提供します。そのため派遣会社が労働者の決定や変更を行う派遣事業では、チーム内で十分な意思疎通が図れず、「チーム医療」 に支障が生じる可能性があると判断され、派遣が禁止されています。

派遣が禁止されている医療関連業務例

「病院や診療所など医療関連施設」がポイント

- 医師

- 歯科医師

- 薬剤師

- 看護師・准看護師

- 保健師

- 助産師

- 栄養士

- 放射線技師

- 歯科衛生士

- 歯科技工士

- 臨床検査技師

- 理学療法士

- 作業療法士

- 視能訓練士

- 臨床工学技士

- 義肢装具士

- 言語聴覚士

- 救命救急士

など

士業

いわゆる「士業」に当たる業務は、派遣の対象外とされています。これらは個人で資格を有し、依頼人から委託された業務を行います。指揮命令を受けることがないため、派遣が禁止されています。

派遣が禁止されている士業例

- 弁護士

- 税理士

- 外国法事務弁護士

- 弁理士

- 司法書士

- 行政書士

- 社会保険労務士

- 土地家屋調査士

- 公認会計士

など

上記以外にも、人事労務管理関係の業務のうち、団体交渉や労使協議の際の使用者側の直接当事者として行う業務においても、派遣は禁止されています。

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

派遣禁止業務には例外がある

派遣禁止業務には例外があります。また、「禁止業務」であって「派遣が禁止されている事業」ではありません。その点についても解説します。

医療系業務の例外

医療関連業務の場合、次のような理由であれば、派遣が可能です。

- 直接雇用が前提の紹介予定派遣

- 病院・診療所などの医療関連機関以外の施設での業務(老人ホーム、社会福祉施設など)

- 産休・育休・介護休業期間の代替業務

- へき地や離島、もしくは厚生労働省が認めた場所での業務

診療所の設置場所や、社会福祉施設の役割によって派遣可否の判断が異なるので、注意が必要です。

紹介予定派遣とは、正社員や契約社員としての直接雇用を前提とする派遣形態です。派遣期間中に企業と候補者の相性を見極め、ミスマッチを防ぐことができます。派遣期間は最長6か月で、双方が合意すれば直接雇用契約が結ばれます。

士業関連業務の例外

公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務については、一部で派遣が可能となるという例外があります。

公認会計士の場合

次の条件をすべて満たしていれば、公認会計士の派遣は可能です。

- 派遣会社が公認会計士・監査法人以外であること

- 公認会計士法第2条第1項で規定されている業務を行わない

参照:e-GOV法令検索 | 公認会計士法 ![]()

税理士の場合

次の条件をすべて満たしていれば、公認会計士の派遣は可能です。

- 派遣会社が税理士・税理士法人以外であること

- 派遣先企業の税理士・税理士法人の補助としての業務であること

弁理士の場合

次の条件を満たしていれば、弁理士の派遣は可能です。

- 相談に応じること(コンサルティング)に係るものに関して、派遣会社が特許業務法人以外とする場合

社会保険労務士の場合

次の条件をすべて満たしていれば、社会保険労務士の派遣は可能です。

- 社会保険労務士法人が派遣元となり、その法人で働いている社労士を派遣する

- 派遣先がほかの社会保険労務士法人や開業している社会保険労務士である場合

行政書士の場合

次の条件を満たしていれば、行政書士の派遣は可能です。

- 行政書士や行政書士法人が派遣元となり、派遣先企業が他の行政書士や行政書士法人である場合

事務系の業務

港湾や建設業、医療関連であっても、事務系の業務であれば人材派遣サービスは利用できます。

一例

- 医療事務

- 建設事務所での事務

- 施工管理

- CADオペレーター

など

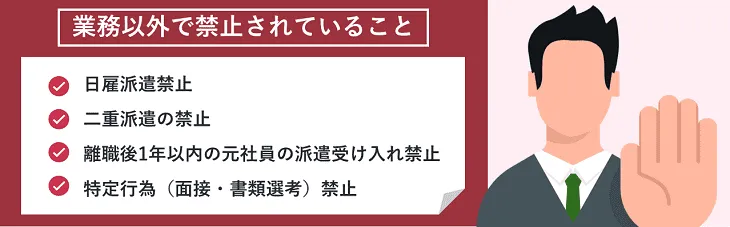

業務以外で禁止されていること

派遣法では派遣社員を保護するため、業務以外にも禁止事項を設けています。派遣先企業として留意すべき禁止事項を解説します。

日雇派遣禁止

2012年の改正労働者派遣法で、日雇い労働者(日々もしくは30日以内雇用期間)の派遣は原則禁止となりました。

短期間での派遣就業では、労働者の収入が不安定になります。また派遣会社、派遣先企業共に適正な雇用管理をすることが難しいというのが理由です。

日雇派遣は条件に当てはまれば、派遣が認められています。日雇派遣が認められている条件は次の通りです。

日雇派遣が可能な労働者

- 60歳以上の人

- 雇用保険の適用を受けない学生

- 副業で従事する人(生業収入が年500万円以上)

- 主たる生計者以外の人(世帯収入が年500万円以上)

日雇派遣が可能な業務

- ソフトウェア開発・機械設計・研究開発

- 通訳・翻訳・速記・秘書

- 事務用機器操作・ファイリング・取引文書作成・財務処理

- デモンストレーション・OAインストラクション

- 受付・案内・添乗

- 事業の実施体制の企画・立案・調査

- 書籍等の制作・編集・広告デザイン

- セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

日雇い派遣については、「日雇い派遣は原則禁止|例外の条件と単発バイトとの違いとは」で詳しく説明しています。

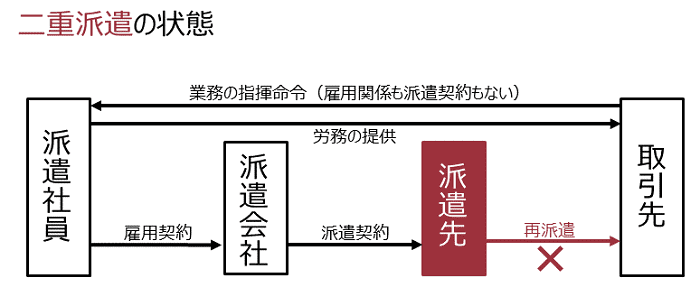

二重派遣の禁止

二重派遣とは、派遣会社から派遣された派遣社員を、派遣先企業が別の企業へ労働力として提供することを指します。仲介が入ることにより、派遣社員の賃金が安くなる危険性や、派遣会社と派遣社員の間で締結した雇用契約と、実際の就業状況に乖離が発生し、適正な雇用管理をすることが難しいという判断から禁止されています。

詳しくは「二重派遣とは?基本知識と派遣先の罰則をわかりやすく解説」をご覧ください。

離職後1年以内の元社員の派遣受け入れ禁止

離職後1年以内の元従業員は就業時の雇用形態にかかわらず、派遣社員として受け入れることができません。派遣社員になることで、労働条件が引き下げられることを回避するためです。

労働者自身が希望しても、離職後1年間は派遣社員として受け入れることができません。この禁止事項は法人単位で禁止されているため、就業場所等が異なっても受け入れは禁止です。関連会社は受け入れ制限の対象外となります。

(60歳以上の定年退職者は対象外となります)

特定行為(面接・書類選考)禁止

人材派遣は「労働者を派遣するサービス」の提供であるため、派遣先企業が派遣社員を選ぶ行為(書類選考や面接)は禁止されています。

派遣社員が派遣会社から打診された業務を受けるかどうか判断するために自ら希望し「職場見学」を実施することは可能ですが、派遣先企業が派遣社員を特定することとならないよう注意が必要です。

派遣先が知っておきたい派遣法とは

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

まとめ:禁止業務を理解し適切な派遣受け入れを

禁止されている業務は、専門性や特殊性の高い業界の業務が中心です。しかし禁止業務が業務の一部だったとしても派遣社員に依頼してしまうと、違法派遣とみなされる可能性が高いので注意が必要です。法律の趣旨を理解し、適正なサービス利用を心がけましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次