【企業向け】テレワークのデメリットとは?課題の解決法を紹介

目次

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、多くの企業でテレワークの導入が急速に進みました。総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、2020年(令和2年)にはテレワークを導入している企業の割合が政府目標の34.5%を上回り、47.5%に達しています。

一方で、テレワークには多くのメリットがある半面、導入企業が直面する課題も存在します。本記事では、テレワークにおける課題を整理し、それらの解決策を紹介します。

企業がテレワークを実施するデメリットとは?

テレワーク導入にあたっては、いくつか注意すべき点があります。導入企業が直面したテレワークの課題には、主に以下の5つが挙げられます。

業務管理や人事考課がしにくい

テレワークでは、業務の進捗状況や個々の働きぶりをリアルタイムで把握することが難しくなります。オフィス勤務であれば、直接声をかけたり、ちょっとした表情や態度を見たりすれば、業務の進み具合や困りごとを察知できますが、テレワークではこれが難しくなり、管理者が適切なタイミングでフォローしにくいという課題があります。

また、チーム全体のタスク管理や優先順位の調整がオンラインツールに依存するため、情報共有が不十分だと業務の滞りにつながる可能性もあります。

人事考課においては、数値で測定できる定量的な成果を中心に評価が行われやすく、業務への取り組み方やチームへの貢献度などの定性的な側面が見えにくくなる傾向があります。特に、プロセスを重視する業務や、チームワークが求められる職種では、公平な評価を行うための指標をどのように設けるかが課題となります。

コミュニケーション不足になりやすい

テレワークでは対面の機会が減り、情報共有が滞りやすく、誤解や齟齬が生じることがあります。

また、雑談の機会が少なくなることで人間関係が築きにくくなり、エンゲージメントやモチベーションの低下につながるとも指摘されています。

さらに、他部署の状況が見えにくくなることで、組織全体の連携が弱まり、部分最適に陥るリスクもあります。

集中力の欠如と生産性の低下

テレワークは、周囲の目がない分、自己管理が求められます。環境によっては家事や私用の誘惑が多く、集中が続かず生産性が低下することがあります。特に、具体的なスケジュールやルールがないと、仕事のメリハリがつきにくくなります。

また、対面でのやり取りが減ることで、業務の相談やアイデア交換の機会が少なくなり、チームでの創造的な発想が生まれにくくなる可能性もあります。さらに、人との関わりが減ることで孤独感を感じ、意欲の低下につながることもあります。

オンオフの切り替えがしにくい

自宅でのテレワークでは、仕事とプライベートの場が同じ空間になるため自然なオンオフの切り替えが難しくなります。結果、ついつい仕事を続けてしまい、長時間労働につながりやすい懸念があります。

日本労働組合総連合会(連合)が2020年に実施した調査では、半数以上の人が通常勤務よりも長時間労働になったと回答しています。

この状態が続くと、疲労やストレスが蓄積し、集中力の低下やパフォーマンスや意欲の低下を招く可能性があります。

参照:日本労働組合総連合会| テレワークに関する調査2020 ![]()

情報セキュリティに関するリスク

オフィス外の業務では、不正アクセスや情報漏洩のリスクが高まり、セキュリティ対策が不十分な企業はサイバー攻撃の標的になりやすくなります。

また、社員の個人デバイス使用を許可すると一貫した管理が難しくなり、紛失による情報漏洩や、公共のWi-Fiを利用する際のハッキングリスクも高まります。

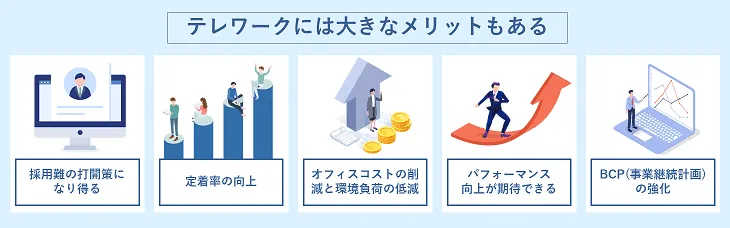

テレワークには大きなメリットもある

適切な対策を講じなければ前述のようなデメリットが生じることもありますが、テレワークは多くのメリットをもたらします。

採用難の打開策になり得る

テレワークの導入は、採用の間口を広げる有効な手段の一つです。特に、ワークライフバランスを重視する若年層や、通勤の負担を避けたい求職者にとって魅力的な働き方となり、応募者の増加が期待できます。

また、勤務地の制約がなくなることで、地方在住の人材も採用しやすくなります。通勤や長時間のオフィス勤務が難しい障がいのある人材にとっても働きやすい環境を提供できるため、障がい者雇用の導入も進められるでしょう。

定着率の向上

テレワークの導入は、従業員の定着率を高める有効な手段です。子育てや介護などのライフイベントに対応しやすくなり、通勤負担の軽減によって心身の健康を維持しやすくなります。

柔軟な働き方が可能になることで、従業員のモチベーションやエンゲージメントも向上。経験豊富な人材の流出を防ぎ、業務の安定化や生産性の向上にも貢献します。テレワークは、長期的な人材確保の観点からも有効な施策と言えるでしょう。

オフィスコストの削減と環境負荷の低減

テレワークの導入により、オフィススペースの見直しができるようになります。出社する従業員の数に応じた適正なスペースの確保で、賃貸費用や光熱費の負担を抑えられます。

また、出社機会の減少は、自家用車での通勤やオフィスでの電力消費が抑えられ、交通費や光熱費の削減だけでなく、二酸化炭素(CO₂)の排出量削減にもつながります。

パフォーマンス向上が期待できる

業務時間の明確化や作業スペースの確保、適度な休憩の導入など適切な対策を講じることで、テレワークの利点を最大限に活かせます。

周囲の雑音や不要な干渉を避けられ、集中しやすい環境を作りやすく、生産性の向上が期待できます。オフィスでの対人関係に起因するストレスが軽減される点も、精神的な負担が軽くなる要素のひとつで、安定したパフォーマンスを発揮しやすくなります。

また、通勤による負担を感じる人は多く、在宅勤務は疲労やストレスが軽減されます。家事や育児、趣味に充てる時間が増えるため、充実感も得やすくなるでしょう。

BCP(事業継続計画)の強化

テレワークの導入で、企業のBCP(事業継続計画)が強化され、さまざまなリスクへの対応力が向上します。コロナ禍では、多くの企業がテレワークを活用し業務を継続したように、感染症の流行時にも有効な手段となります。

また、大規模災害や台風、交通機関のトラブルが発生した際にも、自宅や安全な場所から業務を続けられるため、顧客や取引先への影響を軽減し、事業の停滞を抑えることができます。

さらに、緊急時の業務継続だけでなく、従業員の安全確保やリスクの最小化の観点からも、テレワークは有効な手段となります。

テレワークのデメリットの解決法

テレワークのデメリットや懸念事項は適切な対策で防げるものです。加えて、適切な管理と環境整備を行えば、テレワークの柔軟性や生産性向上などのメリットを最大限に引き出すことができます。

評価方法と業務管理

テレワークでは、業務管理や評価の難しさが課題となりがちですが、仕事の進捗や業務プロセスの可視化、チームへの貢献度や取り組み姿勢の明確化が解決の鍵となります。

評価の透明性を高める仕組みを導入する

成果だけでなくプロセスも評価する仕組みを導入しましょう。「自主性」「問題解決力」「チーム貢献度」などの評価項目を設置し、定期的な1on1や多面評価を取り入れることで、目に見えにくい貢献も公平に評価できるようになります。

業務の「見える化」を強化する

業務の進捗を可視化することで、適正な評価がしやすくなり、業務負荷の偏りを防ぎながらスムーズなフォロー体制を構築できます。タスク管理ツールを活用し、進捗状況をリアルタイムで共有することで、管理者が個々の働き方を適切に把握しやすくなります。また、取り組みの過程を評価の指標にしやすく、公平な評価につなげることが可能です。

フィードバック環境を整える

公正な評価や業務管理を実現するには、定期的なチームミーティングや相互フィードバックの場の設置が重要です。進捗や貢献度を可視化し、継続的な業務改善につなげることで、組織全体の生産性やエンゲージメントの向上が期待できます。

コミュニケーションの促進

在宅勤務でも適切な工夫をすれば、円滑なコミュニケーションは可能です。

リアルタイムのやり取りを強化する

ビデオ会議やチャットツールを活用すれば、疑問をすぐに解消でき、画面共有やリアクション機能で補助的な情報も伝えられます。非言語的な要素は限られますが、即時フィードバックを得ることで誤解を防ぎ、スムーズな情報共有が可能になります。

雑談の機会をつくる

定期的なチームミーティングで雑談の時間を設け、オンラインでの孤立感を緩和してみるのもおすすめです。バーチャルオフィスやオンライン雑談の場を活用し、気軽につながれる環境を整えることで、相互理解が深まり、協力しやすいチームづくりにつながります。

ハイブリッドワークの活用

近年、多くの企業がオンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッドワークを導入しています。週に数日出社する制度や対面でのチームビルディングイベントを設けることで、信頼関係の構築や業務の円滑化が期待できます。

情報共有、意思決定、アイデア交換など、目的に応じたコミュニケーションの場を設計することが重要です。ただ施策を増やすのではなく、それぞれの目的に合った方法を選ぶことで、効果的なやり取りが可能になります。

自己管理スキルを高める支援

テレワークでは、自分で業務を管理し、計画的にタスクを進めるスキルが求められます。しかし、自己管理が難しいと仕事の遅れや生産性の低下につながるため、企業やチームの適切な支援が重要です。具体的には、以下のような取り組みが有効です。

研修による自己管理スキルの向上

多くの企業が、時間管理や業務遂行能力を高めるための研修を導入しています。例えば、あるIT企業ではオンライン研修を実施し、タイムマネジメントやタスク管理のスキルを学ぶ機会を提供しています。また、リモートワークに特化した業務設計の研修を行い、組織全体で自律的に業務を進める力を強化する取り組みも進んでいます。

テレワーク環境の整備

作業環境の最適化も、自己管理を支える重要な要素です。

テレワーク手当の支給:社員が快適に働ける環境を整えるため、デスクや椅子の購入を支援。

コワーキングスペースの利用推奨:自宅以外でも集中できる場所を確保し、働く環境の柔軟性を高める。

Wi-Fi環境や業務ツールの整備:通信環境の強化やタスク管理ツールの提供で、スムーズな業務遂行を支援。

管理職のサポート

管理職は、部下が業務を円滑に進められているかを定期的に確認し、必要な支援を行いましょう。単に業務の進捗をチェックするだけでなく、目標の設定や優先順位の整理などもサポートすることで、メンバーが迷うことなく業務に取り組めるようになります。

長時間労働の防止策

テレワークでは勤務時間とプライベートの境界が曖昧になり、長時間労働につながるリスクがあります。定期的な労働時間のチェックと、長時間労働を防ぐ仕組みの整備が必要です。

勤務時間の上限を超えるとアラートを出す機能や定期的に休憩を促すリマインダーを活用し、勤怠管理をしっかりと行いましょう。

また、頻繁に長時間労働が発生している従業員とは個別に面談を行い、原因を特定して必要な対策を講じることが不可欠です。

テレワークを導入する?それとも廃止する?

テレワークにはメリットと課題が共存します。時代の流れは確実にテレワークの定着を促していますが、導入時の懸念事項のほか、制度廃止時のリスクも存在します。以下ではテレワーク導入時の注意点と、制度廃止時のリスクについて解説します。

導入する場合の注意点

テレワークを導入する際には、運用時に発生しうる課題に対して事前に検討する必要があります。

1. 在宅勤務を希望しない人もいる

「自宅では集中できない」「職場の方が仕事しやすい」と感じる人も一定数います。オフィス勤務、在宅勤務、コワーキングスペースの併用など、働き方を選択できるようにするとよいでしょう。オフィス内にフリーアドレス席や予約制のワークスペースを設けると、個々に適した業務環境を整えやすくなり、業務の円滑化がさらに期待できます。

2. 在宅できない業務があり、社員間の不公平感が生じる

品質管理や顧客対応など、出社が必須の業務では、「在宅勤務が可能な人」と「できない人」の間に不公平感が生じやすく、モチベーションの低下、人間関係の悪化が懸念されます。

対策としては、時差出勤やシフト制の活用や部分的なリモート枠の導入、出社が必要な従業員に対する待遇の見直し(手当やインセンティブなど)を検討してみてください。

3. オンラインでのコミュニケーションに関する懸念

テレワークでは対面よりも表情などの非言語情報が伝わりにくく、意思疎通が難しいと感じる場面が増えます。特に新入社員や経験の浅い社員はこの影響を受けやすく、結果的に周囲からの十分なサポートを受けられないこともあります。

相手の様子が見えにくく、質問があっても自分から上司や先輩に連絡しづらいという心理的ハードルが生じやすいため、朝礼やミーティング、1on1などを定期的に実施し、コミュニケーションの機会を習慣化できる仕組みを整えることが大切です。

また、チャットツールを導入し、気軽に質問や意見交換ができるような運用を考えてみるのもよいでしょう。

テレワークを廃止する場合のリスク

テレワークを廃止し、一律の出社勤務に戻すことによるリスクもあります。

経営の継続性や従業員の定着といった観点も踏まえ、慎重に判断する必要があります。

離職の増加

働き方の柔軟性が損なわれ、ワークライフバランスが維持しにくくなり、離職率が上昇する可能性があります。特に、子育てや介護と仕事を両立する必要がある従業員にとっては、働きづらさが増加します。これは一部の社員だけの問題ではなく、長期的な視点で見ると組織全体の安定性にも関わる重要な課題です。

モチベーションの低下

リモートワークに慣れた従業員にとって、通勤時間の増加は体力やモチベーションの低下を招き、生産性が落ちる可能性があります。

採用競争力の低下

柔軟な働き方を求める人材は、出社勤務のみの企業への応募を控えるため、競争力が低下し、優秀な人材を確保しにくくなることも、企業にとってのデメリットとなるでしょう。

人材派遣においては「在宅」は優位になりやすい

近年、テレワークの普及により、派遣業務の多くがオンラインで対応可能になっています。企業・派遣社員双方にとって在宅勤務は大きなメリットがあります。

派遣料金が抑えられる可能性がある

派遣社員に在宅勤務を導入すると、通常の派遣料金とは別に発生する交通費の削減に加え、オフィススペースや設備のコストも抑えられるというメリットがあります。

優秀な人材を獲得しやすい

派遣社員を雇用形態として選択する人のなかには、柔軟な働き方を重視するため在宅勤務を希望する人が多い傾向にあります。実際、在宅勤務が可能な求人は応募者が集まりやすいため、優秀な人材が派遣されやすくなります。

フルリモートでなくても関心を持つ人は多いため、「週3日は在宅勤務OK」などの条件を設定するのも一つの方法です。

派遣社員の在宅勤務は、適切な管理体制を整えれば、企業にとってコスト削減だけでなく、採用の選択肢の拡大、求める人材の確保などのメリットをもたらします。

勤務条件を在宅に切り替えて成功した事例

派遣社員の勤務形態を在宅勤務に切り替えたことで、遠方の人材も応募可能になり、必要なスキルを持つ人材を安定して確保できるようになった企業の事例をご紹介します。

コスト抑制に貢献

情報通信系企業では、事業拡大に伴い、営業アシスタントが最低でも数十名必要となりました。早急な人材充足のため人材派遣を利用。当初、都内のオフィス出社を前提に募集していたため、派遣料金の相場の高いエリアからの人材選出に限られていました。

しかし、完全在宅に条件変更することで、全国での募集が可能に。都内に比べて相場が落ち着いているエリアの人材も紹介できるようになり、数日で人員が充足し、コスト抑制にも繋がりました。

経験豊富な人材を獲得、期待以上のパフォーマンスに満足

高いOAスキルとコーディングが求められる業務では、予算の制約から適任者の確保が難航していましたが、在宅勤務を条件としたことで、専門知識が豊富でコミュニケーション力にも優れた人材が確保できるようになりました。

業務レクチャーや関係性構築のために最初の2週間のみ出社とし、その後は原則在宅勤務とすることで、スムーズな業務移行を実現。セキュリティ面では、事前の研修や提供情報の範囲制限を行い、安全性の確保も図っています。

十分な経験を持つ人材はチャットベースでの業務指示でもスムーズに業務が進み、期待以上のパフォーマンスを得られています。

人材派遣のご相談はこちらから

マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。

人材派遣の利用をご検討の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

まとめ

在宅勤務の導入は、全国に母集団が広がり優秀な人材を確保しやすくなるなど、企業にとって多くのメリットをもたらします。

また、リモートで対応可能な職種においては、通勤負担の軽減により従業員の満足度が向上し、それが定着率の向上にもつながることが期待されます。

テレワークに伴うデメリットや懸念事項については、事前にしっかりとした対策を講じることで軽減可能です。こうしたメリットを最大限に活かすためにも、導入を検討している企業は、自社の業務携帯やニーズを把握し、テレワークの適用可能性を十分に検討してみてください。また、すでにテレワークを導入している企業は、より効果的なテレワークが定着するよう、継続的な社内での調査やディスカッションを推奨します。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次