【企業向け】労働契約法18条の無期転換ルールで注意すべきポイント

目次

有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)の無期転換ルールは、雇用の安定化を目的に2013年に導入された制度です。労使双方への無期転換ルールの周知徹底のため、2024年4月以降の契約の締結・更新時に無期転換ルールの労働者への明示が義務付けられました。

この記事では、無期転換ルールについて注意すべきポイントについて解説します。

労働契約法とは

まず労働契約法の概要について説明します。

労働契約法の背景と目的

労働契約法は、2008年3月から施行された比較的新しい法律です。

それまでは、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者が働く上での最低基準などを定めた法律はありましたが、企業と労働者間の「労働契約」に関する詳細なルールが示された法律は存在しませんでした。

そのため、個別の労働紛争が発生した場合などは、民法やそれまでの裁判での結果に基づいて判断せざるを得ず、何が正しいのかを判断するのは労使ともに困難でした。そこで、明確なルールを作ることでトラブルを未然に防ぐことを目的とし、労働契約法が制定されました。

労働契約法と労働基準法との違い

労働基準法は労働条件に関する最低基準であるため、これを下回ることはできません。もしこれを下回れば、刑法と同じように罰則があります。

一方で労働契約法は、企業と労働者の間の契約に関するルールであるため、罰則はありません。労使で紛争になった場合、どちらが正しいのか客観的に判断するには、最終的には裁判や労働審判などの民事的な方法により解決することになります。

労働契約法と労働安全衛生法との違い

労働安全衛生法は労働基準法から派生したもので、労働基準に関する規定のうち安全・衛生についてのみ独立させた法律です。したがって労働安全衛生法は労働基準法と同様に、労働に関する最低基準であり、これを下回れば罰則の適用を受けます。

一方で労働契約法には、いわゆる「安全配慮義務」が規定されています。これは「企業は、労働者がその生命・身体などの安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務が当然ある」ということを明確にしたものです。

よって、たとえ労働安全衛生法における手続きや基準を守っていたとしても、実際に業務上の事故や病気の発生があった場合は、労働契約法において企業がより広く責任を問われることになったといえます。

改正労働契約法18条

2013年4月の改正点のひとつとして、労働契約法第18条があります。これは「有期の労働契約を更新して5年を超えた場合に、労働者から無期契約に転換する申し込みがあった場合は、企業は断ることができない」というものです。

それ以前は有期雇用を繰り返すことを制限する法律はなく、有期雇用で働く労働者にとっては不安定な状況でした。一方で裁判などにおいては、有期雇用を繰り返していた場合には無期雇用と同様に判断されるケースが少なくありませんでした。

そこで有期雇用を繰り返すことに一定の制限を加えることで、雇用の安定を図ることとしました。

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた時は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

対象者は、一般に「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」などと呼ばれる、企業と有期労働契約を締結し、期間を区切って働いている方たちです。このほか、「準社員」「パートナー社員」など企業独自の名称で呼ばれる方たちも、有期の労働契約であれば対象となります。なお、派遣社員は、派遣元の企業(派遣会社)に無期転換ルールへの対応が求められます。

有期契約を何回も更新をしているということは、企業にとって必要な人材であると言え、この無期転換ルールは、長期的で安定した雇用関係を維持していくための制度です。

無期転換ルールが適用される要件には大きく以下の3つがあります。

- 有期労働契約の通算期間が5年を超えている

- 契約の更新回数が1回以上ある

- 現時点で同一の使用者との間で契約している

通算契約期間の考え方

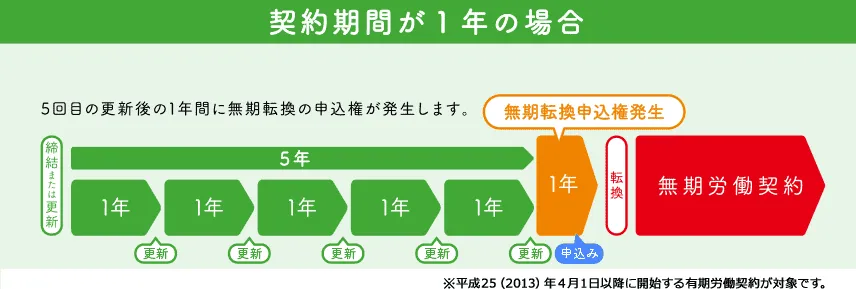

無期転換申込権は、有期契約期間が「5年を超えることが確定した時点」で発生します。

無期転換申込権とは、「要件に該当した有期労働者から無期転換の申し込みがあった場合、会社は断ることができない」というものです。なお、あくまで契約期間が無期に変わるだけなので、そのほかの労働条件を変更する義務まではありません。

例えば、1年ごとの契約をしている場合、5回目の契約更新時に契約期間が5年を超えることが確定するため、無期転換申込権が発生します。この場合、5回目の契約更新の初日と最終日の間に申し込めば、翌年から無期雇用契約に移行します。

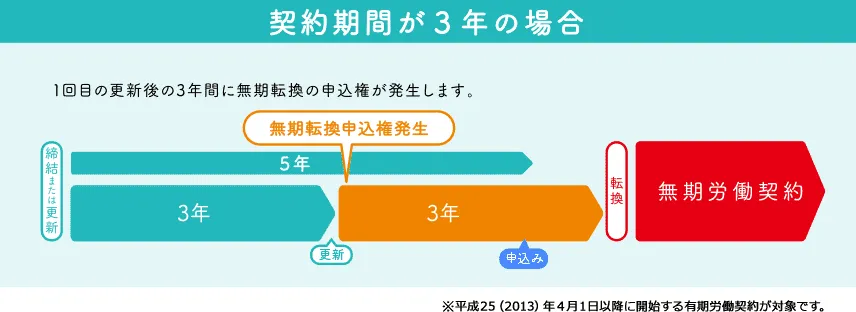

一方、最初に3年の契約を締結し、その契約を更新して再度3年の契約を締結した場合、その時点で通算5年を超えることが確定するため、まだ実際には5年を超えて働いていなくとも、契約を更新した時点で無期転換申込権が発生します。

なお、通算5年のカウントは、2013年4月1日以降に開始された労働契約が対象です。

同一使用者の考え方

「同一の使用者」とは、原則として「同じ企業」を指します(個人事業主の場合、その事業主個人)。例えば、転勤などにより支店が変わった場合や職種や部署が変わった場合などであっても「同一使用者」とみなし、契約期間は通算されます。

また、無期転換ルールの適用を逃れるために形式的に別会社を作って転籍させるような方法でも「同一の使用者」として期間が通算されることになります。

労働契約法19条とのつながり

5年を超えたら無期契約に転換しなければならないからといって、5年を超えなければよい、というわけではありません。

例えば、無期転換ルールの適用を逃れるために更新上限を5年と定めるような行為は、労働契約法第19条により無効と判断される可能性があります。

形式的には有期契約を更新していたとしても実態としては無期契約と変わらないような運用をしている場合や、有期契約の締結時において当然更新されるものと考えられるような状態にあった場合にも、無効とされる可能性が十分に考えらます。

無期転換に関する労働条件の明示ルールとは

2024年4月施行の労働基準法施行規則改正により、企業には無期転換の権利が発生する5年を超える契約更新時に「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」を明示することが義務付けられました。

この明示ルールの対象者は、無期転換申込権が発生する有期契約労働者です。また、初めて無期転換申込権が発生する更新のタイミングだけでなく、その後の更新の際にも毎回明示が必要です。

この2つの明示ルールについて説明します。

無期転換を申し込むことができる旨の明示

多くの人が無期転換ルールを知らないのが現状です。そのため、企業は無期転換の申し込みができることを明示しなければなりません。

明示は口頭の説明ではなく、必ず書面で行う必要があります。ただし、対象者が希望した場合は、FAXや電子メールでの通知も可能です。

また、就業規則に無期転換についての条文があれば、その写しを交付する事でも明示義務を果たしたことになります。

無期転換後の労働条件を明示

無期転換申込機会の明示と合わせて、無期転換後の労働条件も明示することが義務化されました。明示する労働条件は、一般の労働契約を締結する際の明示事項と同じものです。

- 労働契約の期間

- 就業場所及び従事すべき業務

- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等

- 賃金、昇給

- 退職

労働契約法に基づき無期転換を行う場合の手続き

有期契約労働者が、契約期間の通算5年を超える契約を更新する際、無期転換を申し込めること、無期転換後の労働条件を明示します。別段の定めがない限り、無期転換後も契約期間以外は有期労働契約と同じ労働条件が適用されます。

職務内容などが変わらないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を有期契約の時よりも低下させることは、トラブル等の原因になりますので、留意してください。

対象者が無期転換を申し込むと、企業はこれを拒否できず、無期労働契約が成立します。なお、実際に無期に転換する無期雇用契約の開始日は、申込時の有期労働契約が終了する翌日からです。

無用なトラブルを避けるためにも、就業規則に無期転換の制度についての条文を記載し、無期転換申込権に関する明示の仕方や無期転換後の労働条件などを明確にしておくことをおすすめします。

参考:参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例|厚生労働省(PDF) ![]()

労働契約法18条の無期転換に関する注意点

無期転換に関する注意点を解説します。

無期転換をせず契約を終了する場合

労働者にとって更新が期待されるような状況にある場合に無期転換をせず契約を終了した場合、その雇い止めが無効と判断される可能性があります。

例えば、長期に渡って契約が更新されていて無期雇用と変わらないような場合や、雇用契約書に次回の契約も自動的に更新されるような記載がある場合などです。

また、特に理由もなく有期雇用の上限を5年と定めている場合なども、無効と判断される可能性があります。

空白期間のある場合

有期雇用契約において5年を超えて繰り返し更新していても、途中で空白期間(無契約期間)が一定以上続いた場合、それ以前の期間は通算対象ではなくなります(このことを「クーリング」と呼びます)。

例えば、いったん退職したのちに、再び雇用された場合などが該当します。

ただし、通算契約期間が1年以上ある場合のクーリングされる無契約期間は6か月以上であり、通算契約期間が1年未満の場合にクーリングされる無契約期間は下表のとおりです。

| 無期契約期間前の通算契約期間 | 契約がない期間(無契約期間) |

| 2ヶ月以下 | 1ヶ月以上 |

| 2ヶ月超~4ヶ月以下 | 2ヶ月以上 |

| 4ヶ月超~6ヶ月以下 | 3ヶ月以上 |

| 6ヶ月超~8ヶ月以下 | 4ヶ月以上 |

| 8ヶ月超~10ヶ月以下 | 5ヶ月以上 |

| 10ヶ月超~ | 6ヶ月以上 |

なお、病気などを理由とした休業期間などは、労働契約期間が続いている限りクーリング期間とはなりません。

また、いったん退職したのち6か月後に再雇用することを約束しているような、形式だけのクーリング期間を設けるような行為は無効と判断される可能性が高いです。

出典:有期契約労働者の無期転換ポータルサイトQ&A|厚生労働省 ![]()

無期転換ルールの例外

高度な専門的知識などを有する有期雇用労働者や、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者は、労働局の認定を受けることにより無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられています。

そのほかの特例の紹介や、申請から認定の流れなどが厚生労働省のWebサイトで案内されているので、必要に応じて確認しておくことをおすすめします。

派遣社員を無期転換する場合

いわゆる登録型派遣といわれる有期雇用の派遣労働者の場合も、無期転換ルールが適用されます。

派遣社員の無期転換の申し込み先

派遣労働者が無期転換を申し込むのは「派遣会社(派遣元)」です。派遣先の会社が無期転換の申し出を受けることはできないことを理解しておきましょう。

派遣法3年ルールとの関係

有期雇用の派遣の場合、同じ会社の同じ部署への派遣については、派遣法により3年が上限とされています(いわゆる3年ルール)。

ただし労働契約法の無期転換申込権は、ほかの派遣先への派遣期間も含めて通算されます。そのため、派遣法3年ルールにより派遣先が変わったとしても、引き続き同じ派遣会社(派遣元)から派遣されているのであれば、期間を通算して5年を超える場合、無期転換申込権が発生します。

無期転換ルールが派遣先に与える影響

派遣社員の場合、無期転換を行うのは、派遣会社です。では、有期派遣社員が無期派遣社員となった場合、派遣先にはどのような影響があるのでしょうか。

無期雇用派遣と有期雇用派遣の大きな違いは、派遣期間と料金です。

派遣期間

派遣される期間においては、無期転換で派遣法3年ルールの制限がなくなり、同じ職場で3年を超えて働くことが可能となります。

これにより派遣社員の交代が減り、長期のスパンで実施されるプロジェクトへのアサインも視野に入れることができるなど、交代ありきではない視点で教育や業務分担の計画ができるようになります。また、有期派遣社員の場合、後任の採用や教育、契約の手間などのコストがかかっていましたが、それらの減少によるコスト削減も期待できます。

派遣料金

料金については、無期雇用派遣になると高くなる場合があります。派遣会社によっては無期転換で雇用期間を有期から無期に変更するだけではなく、その他の諸条件も一部変更になるケースもあります。例えば、有期派遣社員は時給制、無期派遣社員は月給制とする場合があり、その結果料金が上がることもあります。

注意が必要なのは、無期転換を望まない派遣社員も一定数いるため、その場合は派遣法に則り、3年で契約が終了することになります。派遣先と派遣社員には直接の雇用関係がないため、無期雇用転換についての話し合いは、派遣会社と派遣社員の間で行われます。

今後、有期で契約していた派遣社員が、無期転換するケースが増加するかもしれません。派遣先として、各派遣社員の無期転換申し込み権が生じるタイミングを正確に把握しておくことが重要です。

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法は、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

さまざまなことが派遣法で規定されていますが、派遣先責任者が知っておくべき項目を12つピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

まとめ

無期転換ルールは、制度の内容をしっかり理解していれば手続きが難しいことはありません。有期雇用労働者を無期雇用に転換することは会社にとっては負担に感じられるかもしれませんが、優秀な人材を採用し定着させるためのチャンスとも考えられます。これを機に、多様な働き方を含め従業員が安心して働ける職場について会社として話し合われてみてはいかがでしょうか。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次