無期雇用派遣とは?企業・求職者別にメリット・デメリットを解説

目次

【派遣先責任者向け】派遣法の基礎知識 知っておきたい12項目

派遣法では、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しています。

派遣先責任者が知っておくべき12項目をピックアップし、わかりやすく解説した資料をご用意しています。

2013年、改正労働契約法により「期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール」が施行され、無期雇用で派遣会社と雇用契約を結ぶ派遣社員が増えるきっかけとなりました。

本記事では、無期雇用派遣とはどういった雇用契約の派遣社員なのか、企業と求職者別それぞれにとってのメリットとデメリットを解説します。

無期雇用派遣(常用型派遣)とは

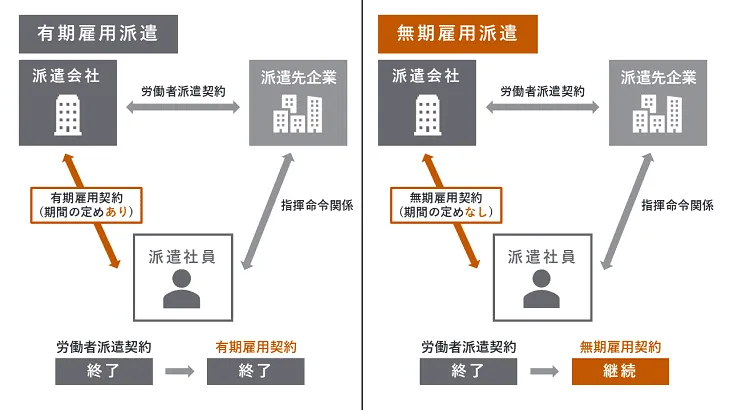

派遣社員と派遣会社の雇用契約には、大きく2つあります。

- 有期雇用派遣

- 無期雇用派遣

有期雇用派遣とは、派遣会社と派遣社員が有期雇用契約を結び、派遣先での業務が終了したら雇用契約も終了になる雇用形態です。

無期雇用派遣は、派遣会社と期限のない雇用契約(無期雇用契約)を結ぶ雇用形態のことをいい、常用型派遣と呼ぶこともあります。

有期雇用派遣(登録型派遣)との違い

| 無期雇用派遣 | 有期雇用派遣 | |

| 派遣期間の制限 (人で3年ルール) |

3年を超えて就業可能 | 同じ派遣先の同一部署では、3年まで |

| 条件 | 派遣会社が定める就業規則に準ずる | 派遣先が変わるごとに契約するため条件が変わる |

| 休業手当 | 派遣されていない期間(待機期間)にも休業手当がある | 派遣されていない期間は派遣会社と雇用関係がないので給与支払いがない |

| 採用・選考 | 採用選考がある(無期転換ルールにより無期雇用派遣になった場合を除く) | 採用選考は基本的にない |

有期雇用派遣の場合、労働者派遣法による「人で3年ルール」が適用されます。「人で3年ルール」とは、ひとりの派遣社員が派遣先の同じ部署で就業できる期間は上限3年までというルールです。

無期雇用派遣は、無期雇用派遣の場合は「人で3年ルール」の対象外となるため、3年を超えて就業することが可能です。

無期雇用派遣が注目された背景

無期雇用派遣が注目されるようになった背景には、2つの主要な法改正があります。

ひとつは、2013年施行の改正労働契約法により「無期転換ルール」が規定されたことです。このルールでは、同じ企業との間で有期雇用契約が更新され、通算5年を超えた場合、労働者には無期雇用になる権利が発生します。これにより、派遣社員が無期雇用派遣になるケースが増えてきました。

もうひとつは、2015年の労働者派遣法の改正です。これにより、「3年ルール」が適用されるようになりました。3年ルールとは、派遣社員が同じ部署で就業できる期間が最大3年間に制限されるルールです。

派遣期間に制限のなかった専門26業務に従事していた派遣社員にもこのルールが適用されたため、2018年問題と呼ばれる状況が発生。専門的なスキルを持った派遣社員が一斉に雇止めになる可能性がでてきたのです。

無期雇用派遣の場合、この3年ルールの対象外となるため、派遣会社では無期雇用を進める動きが広がりました。

TIPS

無期雇用派遣社員になるには、このルールによる有期雇用派遣から無期雇用派遣への転換か、最初から無期雇用派遣を前提として採用されるケースの2パターンがあります。

派遣社員から見た無期雇用派遣と正社員との違い

正社員も無期雇用派遣社員も、期間の定めのない雇用形態という点では共通しています。無期雇用派遣社員と、勤務場所を同じくする派遣先の正社員、および所属企業を同じくする派遣会社の正社員との違いは以下のとおりです。

派遣先の正社員との違い

無期雇用派遣の雇用主は、派遣会社です。派遣先の正社員とは雇用主が違うため、給与体系や福利厚生、加入している保険など、雇用条件は同じではありません。

また、派遣先のパート・アルバイト社員も、派遣先企業が雇用主のため、無期雇用派遣社員と雇用条件が異なります。

派遣会社の正社員との違い

では、雇用主を同じとする派遣会社の正社員とはどう違うのでしょうか。

福利厚生や加入する保険などは同じですが、派遣会社の正社員との大きな違いは「どこで働くか」という点です。

無期雇用派遣の場合、「派遣されること」が前提になっています。一方、派遣会社の正社員は、派遣会社の仕事(仕事紹介や営業活動など)を行います。また、就業規則が正社員と分かれている場合もあります。

派遣先が知っておきたい派遣法とは?

労働者派遣法は、過去に何度も改正が行われています。

その中には、派遣社員を受け入れる派遣先に関する事項もありました。

派遣先が知っておきたい12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

⇒「派遣法の基礎知識 知っておくべき12項目」の資料ダウンロードはこちらから

企業からみる無期雇用派遣を受け入れるメリット

企業が無期雇用派遣の派遣社員を受け入れる場合の主なメリットは、以下の4つです。

3年を超えて就業してもらえる

無期雇用派遣は3年ルールの適用除外であるため、3年を超えて勤務することが可能です。そのため、長期にわたる業務や専門性が高く習得に時間がかかる業務も依頼しやすくなります。

派遣の期間制限については、「派遣の抵触日とは?「事業所抵触日」と「個人抵触日」の違いを解説」をご覧ください。

引き継ぎや後任を探す工数が軽減される

有期雇用の派遣社員が就いているポジションの場合、少なくとも3年おきに派遣社員の入れ替えが発生します。

後任が見つからないからと契約を延長することはできません。また、引き継ぎや派遣就業をスタート段階の研修やフォローアップなど一定の工数は発生します。

無期雇用派遣の場合、担当者の変更が頻繫に起こる要素が比較的少なく、引き継ぎの工数だけでなく、仕事の習熟度も上がるため、業務のクオリティが安定しやすいと言えます。

定着に期待できる

有期雇用の場合、派遣社員も3年ごとに仕事を探さなければなりません。

無期雇用契約を選んだ派遣社員は、長期的に働きたいという希望があることから、安定的な就業が期待できます。

優秀な人材が派遣される

派遣会社は、派遣社員と無期雇用で雇用契約を結ぶ際に、採用試験や有期雇用時の働きぶりなど、一定の採用基準を設けています。

そのため、ポテンシャルの高い人材や他社での稼働評価が高い派遣社員が就業する可能性が高くなります。

無期雇用派遣を受け入れる企業側のデメリット

無期雇用派遣を受け入れる場合のデメリット・注意点は、主に2つです。

派遣料金が高い傾向にある

有期雇用と違い、派遣会社には無期雇用派遣社員に対して、仕事がない期間(待機期間)にも給与を支払う必要があります。また、昇給制度や賞与制度などが設けられていることもあります。そのため、派遣料金が少し高くなる傾向にあります。

必ずしも3年以上就業するとは限らない

長期稼働を期待して無期雇用派遣を受け入れた場合であっても、諸事情により早期に離職するケースはあります。

企業が無期雇用派遣を受け入れる時の注意点

無期雇用派遣の受け入れにあたっては、以下の注意点があります。

正社員募集情報の提供

労働者派遣法第40条の5において「派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知」が定められています。

無期雇用派遣についてはその第1項の規定のみ適用され、自社で継続して1年以上受け入れている派遣社員がいれば、派遣先で正社員を募集する際は、派遣社員に対してもその情報を周知しなければなりません。

派遣先の雇用努力義務については、「派遣先の雇用努力義務を解説。労働契約申込みみなし制度との違いは?」で詳しく解説しています。

違法な派遣を受け入れた場合の労働契約申込みみなし制度の適用

二重派遣や派遣禁止業務に従事させるなど派遣法に違反した場合、派遣先がその派遣社員に労働契約を申し込んだとみなされます。

派遣会社の無期雇用派遣社員であっても適用となり、労働条件は派遣会社が提示した内容と同じとみなされます。

- 警備や建設など派遣禁止業務に従事させた場合

- 無許可の事業主から受け入れた場合

- 派遣可能期間を超えて受け入れた場合

- いわゆる偽装請負の場合

労働契約申込みみなし制度の詳細については、「労働契約申込みみなし制度とは 対策方法や事例を紹介」で解説しています。なお、違法な派遣に該当することを派遣先が知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかった場合は制度の適用はありません。

参照:厚生労働省|労働者契約申込みみなし制度の概要(PDF) ![]()

【違法な派遣について解説しているコラム】

・派遣禁止業務とは?5つの禁止業務と禁止の理由、例外、罰則を解説

・二重派遣とは?基本知識と派遣先の罰則をわかりやすく解説

有期雇用で就業している派遣社員の無期雇用化

就業している有期雇用の派遣社員が3年を迎える、または派遣会社との雇用契約が通算5年を迎える場合、労働契約法18条の無期転換ルールが適用されるため、無期雇用への転換が検討されるタイミングになります。

この場合、派遣社員の意思や派遣会社の意向(採用選考などを含む)を確認しておきましょう。無期雇用を望まないケースもあり、この場合、就業を継続することができません。

派遣会社と連携し、欠員による業務の滞りが起きないよう対処しましょう。労働契約法の無期転換ルールについては、「【企業向け】労働契約法18条の無期転換ルールで注意すべきポイント」で詳しく解説しています。

派遣先が知っておきたい派遣法とは

派遣先担当者が知っておきたい派遣法の12項目について、わかりやすく解説した資料をご用意しています。ぜひご覧ください。

<この資料でわかること>

・ 派遣先が押さえておきたい項目

・ 派遣法の概要と注意事項

・ 派遣先がすべきこと

派遣社員が無期雇用派遣で働くメリット・デメリット

無期雇用派遣社員は、どういったメリットを見込んでその働き方を選ぶのでしょうか。無期雇用派遣社員の傾向を理解するため、あわせてデメリットも確認しましょう。

派遣社員が無期雇用派遣で働くメリット

雇用が安定する

期間制限がないため雇用が安定します。「人で3年ルール」の対象外であるため、3年を超えて同じ職場で働くことが可能です。

仮に派遣先での仕事が終了した場合でも、次の仕事が見つかるまで休業手当があり、収入が途切れません。

キャリアを積むことができる

3年を超えて同じ業務に就くことで経験値を確実に蓄積していくことができ、スキルを磨いていけることもメリットです。また、派遣会社からキャリアについてのアドバイスや研修などが提供されます。

派遣社員が無期雇用派遣で働くデメリット

自由な働き方ができない場合も

派遣社員として働くメリットとして、自身の都合に合わせて就業条件を決定し、また働く期間を選択することがあげられます。しかし、無期雇用派遣の場合、勤務条件を大きく変えることは難しく、また仕事がない待機期間はなるべく作らないように派遣会社から調整が入ります。そのため、派遣先企業や細かい業務内容を選びにくくなります。

必ずしも3年以上同じ職場で働き続けられるわけではない

無期雇用派遣で「派遣期間の制限」の対象外となった場合であっても、派遣先の都合で仕事が終了することもあります。その場合、別の派遣先を探し、新しく仕事をスタートさせなければなりません。

無期雇用派遣での働き方が向いている人、向かない人の特徴

無期雇用派遣には、その性質から人によって向き不向きがあります。

無期雇用派遣社員での就業を考えている方へ

派遣のお仕事を探している方向けに無期雇用派遣について解説したコラム「無期雇用派遣とは?メリットとデメリットを解説」をご覧ください。

無期雇用派遣で働くことが向いている人の特徴

さまざまな会社で仕事をしてみたいが、安定した雇用を望む

人材派遣の特徴のひとつは、様々な企業で働けることです。様々な企業で多様な経験を積むことで、スキルや柔軟な対応力を高めることができます。

有期雇用派遣では派遣契約の終了時に収入が途切れる不安定さがありますが、無期雇用派遣の場合、有期雇用派遣に比べて雇用の安定性が高いため、安定性を求める人には無期雇用派遣をおすすめできます。

ひとつの職場でしっかりとキャリアを築きたい

ひとつの職場で腰を据えて長期的に働きたい人にも無期雇用派遣は適しています。必ずしも同じ職場で勤め続けられるわけではありませんが、派遣法の「人で3年」という制限を受けないため、「働き続けたいけど、辞めなければいけない」という状況になりにくくなります。

また、正社員の場合は、異動や転勤などを命じられることがありますが、無期雇用派遣の場合、派遣先から一方的に異動や転勤を命じられることはありません。

未経験だけど、新しい仕事にチャレンジしたい

一部の派遣会社では、最初から無期雇用派遣で採用し、企業へ派遣するするプログラムを実施しています。業務経験を問わないことが多く、例えば販売職をしていたが、事務職にキャリアチェンジしたい、という場合に派遣会社が後押ししてくれます。

無期雇用派遣で働くことが向いていない人の特徴

ライフスタイルに合わせて働き方を変えたい

無期雇用派遣の場合、一定の決まった勤務条件になるため自由に働き方を変えることが困難になります。

派遣先・業務内容は細かく選びたい

有期雇用派遣に比べて派遣先や業務内容を細かく選ぶことが難しくなります。仕事の無い待機期間をなるべく短くする必要が派遣会社にはあるため、仕事選択の自由度は低くなりがちです。

管理職や専門職になりたい

無期雇用派遣は、基本は派遣先で働くことになります。そのため、業務は「派遣先が派遣社員にお願いする仕事」に限られやすく、管理職や専門職といったマネジメントや高度な技術を用いた業務については、派遣先の正社員が担うことがほとんどです。

【求職者の方向け】無期雇用派遣で働くためには

無期雇用派遣の特徴のひとつは、「誰でも無期雇用派遣になれるわけではない」という点です。多くの派遣会社は、無期雇用派遣として雇用する場合に、選考過程を設けています。そのため、無期雇用派遣を募集している派遣会社に応募し、面接を受ける必要があります。

また、有期雇用派遣で働いていて、無期雇用派遣にチェンジしたい場合は、派遣会社の方針などを確認してみるとよいでしょう。

選考対策

「社員選考」と考え、準備を整えましょう。有期雇用派遣の場合は、最初のステップが「派遣会社に登録」ですので、志望動機やこれまでの職歴を聞かれることはあっても、あくまでもヒアリングであり、選考ではありません。

しかし、無期雇用派遣は登録ではなく社員になるのが前提です。書類審査や面接などを通して、採用の有無が判断されます。また、採用倍率も高いケースも少なくありません。

正社員同様に以下の対策を心がけましょう。

- 履歴書・職務経歴書にはもれなく記載する

- 面接対策を事前にする

- 面接時はスーツを着用するなど、身だしなみを整える(オンラインであっても)

自分に合った働き方を見つけるために

マンパワーグループでは様々な働き方に合わせた専門サービスがあります。

自分のキャリアプランやスタイルに合った仕事探しについてはこちらのページをご覧ください。

マンパワーグループの派遣求人総合サイト「JOBNET」|働き方いろいろ ![]()

無期雇用派遣の特徴を理解し、業務の安定性向上へ

派遣社員の雇用形態には、有期雇用派遣と無期雇用派遣の2種類があり、「人で3年ルール」の対象となるか否かが大きな違いです。

無期雇用派遣の派遣社員の受け入れは、就業期間が長期化しやすく業務の安定性や品質向上にもつながります。

なお、現在受け入れ中の有期雇用派遣社員の無期雇用派遣社員への転換の実施可否については、派遣社員本人が無期雇用派遣での就業を希望しているか否かという意向が大きく関係しますので、早めに派遣会社に確認するようにしましょう。

こちらの資料もおすすめです

目次

目次